Monats-Archive: September 2020

17.09.2020: Das Bachdenkmal ist das älteste figürliche Denkmal für Johann Sebastian Bach und wurde von Adolf von Donndorf geschaffen und von Hermann Heinrich Howaldt in Braunschweig gegossen. Den Auftrag hierzu hatte 1878 ein Bürgerverein, das „Denkmal-Comitee“, erteilt. Die Einweihung erfolgte am 28. September 1884. Das zunächst vor der Georgenkirche, Bachs Taufkirche, errichtete Denkmal wurde 1938 im Zuge einer Umgestaltung des Frauenplans vor das Bachhaus verlegt. Das Denkmal zeigt den Komponisten stehend, in der rechten Hand eine Schreibfeder haltend, vor einem von einem Engel gestützten Notenpult:

17.09.2020: Das Lutherdenkmal in Eisenach auf dem Karlsplatz wurde 1895 eingeweiht. Das Denkmal ehrt den Reformator Martin Luther, der sich 1521 bis 1522 auf der Wartburg nahe Eisenach aufhielt. Es wurde von dem BildhauerAdolf von Donndorf geschaffen. Das Eisenacher Lutherdenkmal ist ein überlebensgrosses Standbild aus Bronze auf einem rotfarbigen profilierten steinernen Sockel:

17.09.2020: Die Nikolaikirche wurde um 1180 errichtet, sie gilt sie als eines der zuletzt entstandenen romanischen Bauwerke Thüringens. Ihre Turmhöhe beträgt 36 Meter. Die Säulenkapitelle zeigen große Ähnlichkeiten mit den Motiven des Palas der Wartburg. Die dreischiffige Basilika war bis 1525 Pfarrkirche und Gotteshaus für das ehemalige Benediktinerinnenkloster. Im Bauernkrieg wurde auch die Nikolaikirche stark in Mitleidenschaft gezogen. Bereits 1555 konnte aber in ihr wieder evangelischer Gottesdienst gehalten werden.

Ihre heutige Gestalt erhielt die Kirche durch die umfassenden Restaurierungsarbeiten in den Jahren 1886/87. Zwischen Kirchturm und Stadttor befand sich seit 1617 die alte Probstei des Klosters, die „Deutsche Schule“. Sie wurde bei diesem Umbau abgerissen und durch einen Torbogen ersetzt. 1898 baute man die Orgelempore ein:

17.09.2020: Das Nikolaitor ist das einzige erhaltene der ehemals fünf Stadttore in Eisenach. Es wurde um 1170 etwa gleichzeitig mit der benachbarten Nikolaikirche erbaut und ist somit das älteste Stadttor Thüringens. Im Mittelalter führte die Handelsstrasse Via Regia von Frankfurt am Main nach Krakau durch Eisenach. Am Ausgang des Karlsplatzes zur Bahnhofstrasse verliess man durch das Nikolaitor die Stadt in Richtung Osten. Bis 1832 wurde das Stadttor jeden Abend geschlossen. Das Nikolaitor wurde ursprünglich als Torturm errichtet an den sich beiderseits die Eisenacher Stadtmauer mit Wehrgängen anschloss. Um 1307 wurde bei den drei Haupttoren Georgentor, Marientor und Nikolaitor jeweils etwa 50 Meter vor der Wehrmauer ein äusseres Tor vorgesetzt. Um 1815 wurde die Stadtbefestigung Eisenachs Zug um Zug beseitigt, der Nikolai-Torturm blieb auf Wunsch der Bevölkerung erhalten. Der Turm hat eine Gesamthöhe von 27,5 m. Der Turm besitzt eine Torfahrt mit etwa 5 m Breite und knapp 5 m Scheitelhöhe. Das Ensemble von Nikolaitor, Nikolaikirche und Lutherdenkmal ist neben der Wartburg eines der Wahrzeichen Eisenachs:

17.09.2020: Der Bahnhof Eisenach ist der wichtigste Bahnhof der Stadt Eisenach in Thüringen. Er ist ein Verkehrsknotenpunkt und liegt an der Thüringer Bahn (Halle–Bebra) und an der Werrabahn (Eisenach–Meiningen–Eisfeld). In der Fahrplanauskunft wird die Station als Bahnhof geführt, während vor Ort die Beschriftung des Bahnhofsgebäudes Anfang des 21. Jahrhunderts auf Hauptbahnhof geändert wurde. Am 24. Juni 1847 startete der planmässige Zugverkehr zwischen Gotha und Eisenach. Im gleichen Jahr wurde auch das erste Empfangsgebäude des Eisenacher Bahnhofs fertig gestellt. Es lag schienengleich auf dem Niveau des umgebenden Geländes und war wesentlich kleiner als das heutige Gebäude. 1858 wurden das Empfangsgebäude wie auch das Schienennetz erweitert. Auch das Bahnhofsgebäude wurde komplett neu gebaut. Der neue Bahnhof wurde im spätklassizistischen Stil geplant und stellt eine Komposition verschiedener Baukörper dar. Die Struktur des Empfangsgebäudes und auch die Anbauten sind in ihren wesentlichen Merkmalen bis heute erhalten. Mit der Wende rückte der Bahnhof Eisenach wieder in die Mitte Deutschlands und war nicht mehr Ausgangs- bzw. Endpunkt des Zugverkehrs. Eisenach wurde als Systembahnhof eingerichtet, in dem ICE-Züge halten. Dafür erfolgten umfangreiche Ausbauarbeiten. Die Bahnsteiganlagen wurden erneuert, die Empfangshalle nach modernen Gesichtspunkten umgestaltet. Im Jahr 2004 beging der Bahnhof Eisenach sein 100-jähriges Bestehen. 2011 wurde der Bahnhof erneut umfassend saniert:

22.09.2020: Der Sage nach im Jahre 1067 gegründet, zeugt von der einstigen Blüte noch heute das aus dem 12. Jahrhundert erhaltene Hauptgebäude – der Palas – als eine Kostbarkeit spätromanischer Baukunst. Der landgräfliche Hauptsitz erstrahlte als weitgerühmter Musenhof, an dem alle schönen Künste gepflegt wurden, Lieder Walthers von der Vogelweide erklangen und Dichtungen Wolframs von Eschenbach entstanden. Der sagenhafte Sängerkrieg weiß davon zu berichten und gelangte durch Richard Wagners Oper Tannhäuser zu wahrem Weltruhm. Die Wartburg war aber ebenso Wohn- und Wirkungsstätte der bis heute verehrten heiligen Elisabeth und bot dem geächteten Martin Luther Exil, der hier das Neue Testament übersetzte. Unter Bezug auf Luther, Reformation und Leipziger Völkerschlacht manifestierte sich im studentischen Wartburgfest 1817 erstmals der bürgerliche Wille zum einheitlichen und freien Nationalstaat. Für all diese Höhepunkte deutscher Geschichte war die Wartburg Schauplatz, sie war wehrhafte Festung, prächtige Residenz, Herberge, Stätte der Geborgenheit und Einkehr für ihre Bewohner aus vergangenen Jahrhunderten. Niemals in ihrer Geschichte ist diese Burg in Vergessenheit geraten. Eine Erneuerung und dekorative Ausgestaltung erlebte sie jedoch erst im 19. Jahrhundert – mittelalterliche Bausubstanz wurde restauriert und durch Neubauten ergänzt. Herausragendes Beispiel der Kunstauffassung des vorigen Jahrhunderts ist zweifellos der Festsaal im Palas der Burg, der heute einzigartige Kulisse für die bekannten Wartburgkonzerte im Sommerhalbjahr und zahlreiche Veranstaltungen ist. Die Kunstsammlung der Wartburg mit ihren Schätzen aus acht Jahrhunderten wurde auf Empfehlung von J. W. Goethe vor nunmehr fast 200 Jahren ins Leben gerufen.

Gesamtansicht aus Nordosten:

Blicke auf Eisenach, dem vorgelagerten Mädelstein und Karolinenbrücke:

Das nördlich vorgelagerte Romantikhotel Wartburg:

Erster Burghof, Blick auf Vogtei und Ritterhaus:

Der Bergfried:

Gadem (Gästehaus):

Südturm:

Der Tugendpfad um die Burg im Westen und Süden:

Innenhof mit Palas:

Burgmodell als Tastrelief vor dem Palas:

Dirnitz, ehemaliger Waffensaal und Inneres Torhaus:

Kanone im Elisabethengang:

Torhaus von und innen und aussen:

Kanonen auf der Schanze:

EISENACH

(42.250 Einwohner, 215 m ü. NHN) ist die sechstgrösste Stadt Thüringens und liegt im Westen des Bundeslandes. Sie ist eine der sogenannten Lutherstädte. Die Mittelstadt ist seit 1998 kreisfreie Stadt und das Zentrum Westthüringens sowie der angrenzenden nordosthessischen Gebiete. Die reizvoll am Tor zum Thüringer Wald gelegene Stadt rückte mit der Öffnung der Wiederver- einigung in die Mitte Deutschlands.

Die Stadt ist hervorragend erreichbar über die Autobahn A4 sowie die Bahnmagistrale Frankfurt/Main-Berlin mit ICE/IR-Halt. Grösster Arbeitgeber der Stadt war lange die 1896 gegründete Fahrzeugfabrik Eisenach. Die Firma BMW war vor dem 2. Weltkrieg eng mit Eisenach verbunden. Nach dem Krieg wurden bis 1991 im Automobilwerk weit über eine Million Pkw Wartburg gebaut. Mit dem 1992 eingeweihten, modernsten Automobilwerk Europas setzte die Adam Opel AG eine mittlerweile über 100jährige Automobilbautradition fort. Die Wartburgstadt geniesst den Ruf eines starken Wirtschaftsstandorts mit hoher Industriedichte, der auch für die Ansiedlung mittelständischer Unternehmen attraktiv ist. Die Wartburg ist der Ausgangspunkt der Entwicklung der Stadt. Die Minnesänger Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach weilten mehrmals auf der Burg. Der legendäre Sängerkrieg inspirierte Richard Wagner zu seiner Oper Tannhäuser. In den Jahren 1211 bis 1228 lebte die Heilige Elisabeth auf der Wartburg. Martin Luther verbrachte in Eisenach bis 1501 einen Teil seiner Schulzeit. Später fand der Reformator als „Junker Jörg“ Zuflucht auf der Wartburg, wo er mit der Übersetzung des Neuen Testaments die Grundlage für eine einheitliche deutsche Schriftsprache schuf. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde Eisenach zunehmend zur Kulturstadt. Über viele Jahre hinweg lebten und wirkten hier Mitglieder der Musikerfamilie Bach, deren genialster Spross, Johann Sebastian Bach, am 21. März 1685 hier geboren wurde. Seit jeher gilt die Stadt als Treffpunkt studentischer Verbindungen. Seit 1990 treffen sich die Burschenschaften wieder jährlich in der Stadt und knüpfen so an das historische Burschenschaftsfest im Jahr 1817 auf der Wartburg an.

Hauptbahnhof:

Nikolaikirche und Nikolaitor:

Lutherhaus und Lutherdenkmal:

Bachhaus und Bachdenkmal:

Georgenkirche:

Stadtschloss:

Rathaus:

Burschenschaftsdenkmal gesehen vom Weg zur Wartburg:

Glockenturm:

Schalenturm:

Storchenturm:

Die Wartburg – weitere Bilder im Spezialartikel:

St. Elisabeth:

Palais Bechtolsheim:

Amtsgericht Eisenach:

Landestheater:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 17.09.2020 – weitere Bilder und Infos in den Spezialartikeln.

15.09.2020: Oberhalb der Stadt Kassel liegt der Bergpark Wilhelmshöhe. Hier entstand auf dem Platz eines ehemaligen Augustinerklosters aus dem 12. Jahrhundert, ab dem Jahr 1786 das Schloss Wilhelmshöhe. Der Architekt Simon Louis Du Ry (1726–1799) entwarf zunächst die beiden Seitenflügel, der südliche Weißensteinflügel und der nördliche Kirchflügel und schließlich das Corps de Logis, der Mitteltrakt des Schlosses. Das Corps de Logis wurde durch klassizistische Elemente, einem Portikus und eine vom römischen Pantheon abgeleitete Kuppel monumental erhöht. Erst im 19. Jahrhundert unter Kurfürst Wilhelm II. (reg. 1821–1831) erhielt das Schloss seine geschlossene Form, indem Verbindungsbauten zwischen den Flügeln errichtet wurden. Anfang 1945 wurde das Corps de Logis von einer Bombe zerstört und konnte erst 1968–1974 wiederaufgebaut und als Kunstmuseum umgestaltet werden. Die Kuppel wurde dabei nicht wieder errichtet:

Das BALLHAUS befindet sich direkt nördlich des Schlosses Wilhelmshöhe. König Jérôme von Westphalen, der jüngste Bruder Napoleons, ließ es von 1809 bis 1810 als Hoftheater erbauen. Das freistehende, klassizistische Gebäude wurde neben dem Nordflügel des Schlosses platziert und ist ein Frühwerk des später berühmten Architekten. Zwischen 1828 und 1830 wurde es in einen Ballsaal umgewandelt:

Das GROSSE GEWÄCHSHAUS steht etwas westnordwestlich des Ballhauses. Es ist eine der ersten Stahl-Glas-Konstruktionen überhaupt und wurde 1822 nach Plänen von J. C. Bromeis errichtet. Bauherr war Kurfürst Wilhelm II. 1887 wurde der ursprünglich runde Mittelbau durch ein kubisches Palmenhaus ersetzt:

Das unter Landgraf Friedrich II. zunächst als Hofgärtnerwohnung errichtete und um 1780 als Wohnhaus für die berittene Leibgarde umgebaute KAVALIERHAUS wurde versetzt und 1825 erneut umgebaut. Das Haus ist heute eines der Verwaltungsgebäude der Museumslandschaft Hessen Kassel:

Der MARSTALL wurde Erbaut 1791 nach Plänen von Heinrich Christoph Jussow erbaut, umgebaut und erweitert 1822 von Johann Conrad Bromeis, ein dreiflügeliger Pferdestall mit Kammern im Obergeschoss, der sich um einen Innenhof gruppiert:

Das auch ALTE WACHE genannte ehemalige Wachhaus entstand 1824 – 1826 nach Plänen von Johann Conrad Bromeis. Seit langem befindet sich im klassizistischen Gebäude ein Café-Betrieb:

15.09.2020: Die Löwenburg ist ein ab 1793 erbautes Lustschloss im Kasseler Bergpark Wilhelmshöhe. Das als künstliche Burgruine errichtete Schloss steht oberhalb des Schlosses Wilhelmshöhe im südlichen Teil des Bergparks und damit südlich der Sichtachse Schloss Wilhelmshöhe-Herkules auf etwa 350 m Höhe. Die Löwenburg diente ihrem Bauherrn Wilhelm I. von Hessen-Kassel als privater Rückzugsort und wurde 1821 auch seine Grabstätte. Kunstgeschichtlich gilt die Anlage als wegweisend als eines der ersten bedeutenden Gebäude der Neugotik in Deutschland:

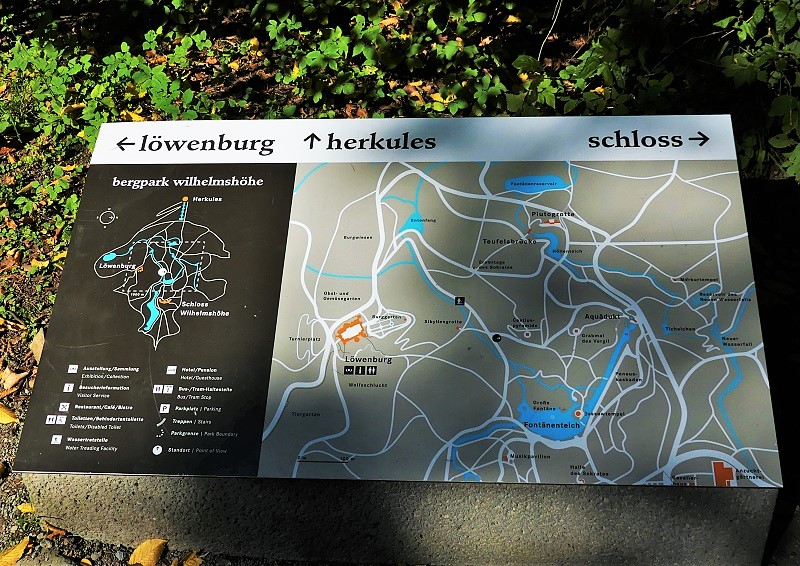

15.09.2020: Der Bergpark Wilhelmshöhe ist mit einer Fläche von 2,4 Quadratkilometern der größte Bergpark in Europa und ein Landschaftspark von Weltgeltung. Am 23. Juni 2013 wurde er als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt, und er wird von der Deutschen Zentrale für Tourismus unter den Top-100-Sehenswürdigkeiten in Deutschland geführt. Der Park ist insbesondere durch die in ihm befindlichen Wasserspiele, den Herkules mit gleichnamiger Statue, das Schloss Wilhelmshöhe und die künstliche Ruine Löwenburg bekannt.

HERKULES und WASSERSPIELE:

Auf der westlichsten und höchstgelegenen Stelle der Sichtachse Schloss Wilhelmshöhe-Herkules steht der von 1701 bis 1717 errichtete Herkules (515 m). Das Bauwerk (71 Meter hoch) gilt als das Wahrzeichen von Kassel und steht – schon von weitem sichtbar – auf dem östlichsten Bergkamm des Habichtswaldes. Die dem Herkules vorgelagerten Kaskaden sind der Ausgangspunkt der zahlreich besuchten Kasseler Wasserspiele. Ausgangspunkt der Wasserspiele im Park ist damals wie heute das Herkules-Bauwerk, genauer die dem Oktogon östlich, hangabwärts vorgelagerten Grotten, Kaskaden und Bassins. Von oben nach unten: Vexierwassergrotte (mit einer hydraulisch betriebenen Walzenorgel, der sogenannten Wasserorgel und Artischockenbassin, eingefasst durch die beidseitigen Krummen Kaskaden. Das Riesenkopfplateau, eingefasst durch die beidseitigen Halbrunden Kaskaden. Die zentralen Großen Kaskaden mit dem vorgelagerten Neptunbassin und der Neptungrotte:

LÖWENBURG:

Im südlichen Teil des Bergparks steht die Löwenburg auf etwa 350 m Höhe. Sie entstand nach Entwürfen von Heinrich Christoph Jussow in der Zeit von 1793 bis 1800. Die Löwenburg ist die Nachahmung einer mittelalterlichen englischen Ritterburg und wurde, romantisch historisierend, bewusst als verfallende Teilruine erbaut. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bomben einen der Türme. Dieser soll im Laufe der nächsten Jahre restauriert bzw. wiederaufgebaut werden. Ein weiterer Turm wurde bereits als verfallende Ruine konzipiert und erbaut:

JUSSOWTEMPEL UND PENEUSKASKADEN:

Erbaut 1817 – 1818 nach Plänen von Heinrich Christoph Jussow. Der Tempel mit offenem Säulenumgang und geschlossenem Innenraum steht am Fontänenteich am Ende der Peneuskaskaden. Er findet sein Vorbild im englischen Stowe. Der Jussowtempel wird auch heute noch oft als Apollotempel bezeichnet:

SCHLOSS WILHELMSHÖHE:

Keimzelle des gesamten Bergparks ist das Schloss Wilhelmshöhe (ca. 282 m), das auf der östlichsten und untersten Stelle der Sichtachse Schloss Wilhelmshöhe-Herkules steht. Am Ort des früheren Klosters Weissenstein der Augustinermönche ließ Landgraf Moritz von Hessen-Kassel 1606 bis 1610 ein Jagdschloss erbauen, aus dem sich von 1786 und 1798 das Schloss Wilhelmshöhe entwickelte. Heutzutage enthält es unter anderen die Gemäldegalerie Alte Meister und die Antikensammlung:

Neben dem Hauptschloss befinden sich das Ballhaus:

Grosses Gewächshaus:

Marstall:

Kavalierhaus:

Und das Alte Wachhaus:

Das Alte Stationsgebäude bei der Endhaltestelle der derzeitigen Straßenbahnlinie 1 wurde 1898 errichtet. Es beherbergt aktuell eines von zwei Besucherzentren des Bergparks:

Users Today : 542

Users Today : 542 Users Yesterday : 680

Users Yesterday : 680