Westdeutschland

OBERWESEL

(2.900 Einwohner, 75 m ü. NHN) ist eine Stadt am Mittelrhein. Sie liegt in Rheinland-Pfalz im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Stadt gehört der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein an, und ist einer der beiden Verwaltungssitze. Oberwesel ist gemäss Landesplanung als Grundzentrum ausgewiesen. Im Hoch- und Spätmittelalter war Oberwesel eine selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich, was sich im Stadtwappen widerspiegelt. Der Ort, den bereits keltische Treverer und Römer besiedelten, der dann unter fränkischer Herrschaft stand, wird 1220 freie Reichsstadt. Trotz der unruhigen Zeiten gelingt es den Bürgern, die Stadt zur Blüte zu bringen. Immerhin beherbergt sie in ihren Mauern bald zwei grosse Stifte und zwei Klöster. Obwohl Oberwesel bereits 1309 seine Reichsunmittelbarkeit an den Erzbischof von Trier verliert, äussert sich ihr Selbstbewusstsein vor allem beim weiteren Ausbau der Stadtbefestigung. Die Mauer, die zunächst nur die Kernstadt umgibt, wird bereits um 1240 aufgestockt und in der Folgezeit um die südliche und nördliche Vorstadt herum erweitert. Als letztes wird etwa 1350 die Mauer um das südlich gelegene Kirchhausen mit der gotischen Liebfrauenkirche errichtet. Schliesslich künden im 15. Jahrhundert neben den grossen Kirchen 22 Türme – davon acht Tortürme -, drei grosse Stadttore und 13 Mauerpforten von der Bedeutung Oberwesels. Trotz aller Wirren der nachfolgenden Jahrhunderte sind von den Türmen heute immerhin noch 16 erhalten und drei weitere als Stümpfe zu erkennen. Nach Belagerungen und Einquartierungen im Dreissigjährigen Krieg wirkte sich der Pfälzer Erbfolgekrieg besonders verheerend aus. Ein halbes Jahr lang waren die Bürger einer Armee Ludwigs XIV. ausgeliefert. Als diese endlich im Frühjahr 1689 abzog, lag die Stadt in Schutt und Asche, viele der Bürger waren als Geiseln verschleppt. Die Hoffnungen nach mehr Freiheit, die die Oberweseler ein Jahrhundert später auf die 1794 einmarschierenden französischen Revolutionstruppen gesetzt hatten, wurden ebenfalls bitter enttäuscht. 1815 kam die Region schliesslich mit der Rheinprovinz an Preussen. Doch nicht nur Kriege setzten der historischen Stadt zu. Auch der Fortschritt forderte seinen Tribut. Mit dem Bau der Eisenbahn Mitte des 19. Jahrhunderts gingen Teile der Mauer und die unmittelbare Verbindung zum Wasser verloren. Zuvor hatten die Bürger durch die vielen Pforten in der Stadtmauer direkten Zugang zum Rhein und zu ihren Gärten an seinem Ufer, das nur von Treidelpfaden gesäumt war.

Bahnhof Oberwesel:

Zehnerturm:

Katholische Pfarrkirche Liebfrauen:

Schönburg:

Blick auf Oberwesel von der Schönburg:

Blick von der Elfenley:

Transformatorenturm (1922) an der Burgwegpforte:

Weisser Turm:

Evangelische Kirche:

Pulverturm:

Kuhhirtenturm:

Blick vom Michelfeld auf den Rhein unterhalb des Rosssteins mit den Schiffen VIKING EGDIR, SPIRIT OF THE RHINE und COMPANIA:

Blick auf das rheinseitige Bahn-Portal des Rosssteintunnels auf der Rechten Rheinstrecke:

Michelfeldturm I:

Michelfeldturm II:

Katholische Pfarrkirche St. Martin mit Martinstor:

Blick auf Jungferngrund und Katzenturm:

Kölner Torturm:

Mühlentorturm und Blick die Mauer hinauf zum Niederburgturm:

Koblenzer Torturm:

Felsenturm:

Niederburger Turm und Blick auf den Mühlentorturm und Oberwesel:

Böckelheimer Turm:

Ochsenturm:

Katzenturm:

Steingassenturm:

Wernerkapelle:

Hospitalturm:

Kulturhaus und Stadtmuseum:

VIAS RB 10 von Frankfurt am Main nach Neuwied auf der rechtsrheinischen Strecke:

Rathaus:

Stadtverwaltung und Touristikinformation:

Hotel Römerkrug – familiengeführte Hotel mit eleganten Zimmern in einem Fachwerkhaus aus dem Jahre 1458:

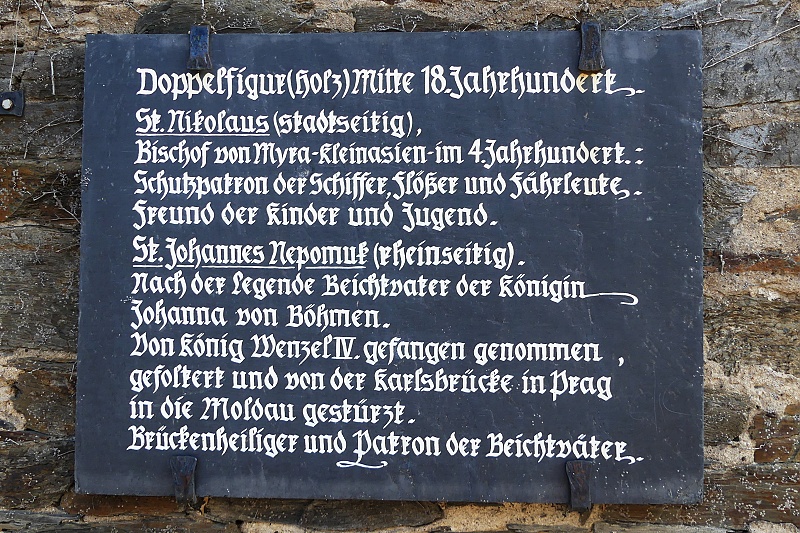

Haus Sahr-Gertum von 1830 – auf einem eigens gemauerten hohen Sockel, befindet sich eine ehemals die abgebrochene Scharpforte zierende barocke Heiligenfigur mit zwei Gesichtern (Nikolaus und Nepomuk):

Schönburger Turm:

Roter Turm:

Die Schönburg am späten Nachmittag vom Bahnhof aus gesehen:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 21.09.2024.

BOPPARD

(15.600 Einwohner, 82 m ü. NHN) ist eine verbandsfreie Stadt im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist ein staatlich anerkannter Luftkurort und geprägt vom Weinbau. Schon unter dem römischen Kaiser Claudius (41-54 n. Chr.) wurde im Zuge des Ausbaus der am Rhein entlangführenden Heerstrasse eine Reihe von Befestigungsanlagen angelegt. In Boppard entstand eine offene Strassensiedlung. Sie wurde nach dem keltischen Dorf Bodobrica benannt. Das wohl in der 1. Hälfte bzw. Mitte des 4. Jahrhunderts errichtete spätrömische Kastell, von dessen Mauern und Türmen zahlreiche Reste erhalten sind, unterstand dem Oberbefehlshaber in Mainz. Als in den Jahren 406/407 germanische Stämme den Rhein überschritten, wurde die militärische Besatzung abgezogen. Im Schutz der Kastellmauern erhielt sich aber eine kleine Siedlung. Die fränkischen Könige verfügten im Frühmittelalter am Mittelrhein über ausgedehnte Besitzungen. Mittelpunkt des Reichsgutkomplexes Bopparder Reich zwischen Rhens und St. Goar war Boppard (erstmals 643 urkundlich erwähnt) mit seinem Königshof. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Boppard immer weiter und wurde im Jahr 803 als Reichsstadt bezeichnet. In der Zeit danach besuchten die Könige regelmässig ihre Besitzungen in Boppard. In salischer Zeit trat eine Bopparder Ministerialenfamilie auf den Plan, die im Auftrag des Königs von Boppard aus die Reichsburg Schöneck gründete und sich nach ihr benannte. König Heinrich IV. richtete in Boppard einen Markt und eine Münze ein. Die blühende Handelsstadt wurde während der Jahre, als man sich nicht auf einen einmütig gewählten König einigen konnte Mitglied des Rheinischen Städtebundes (1254 gegründet). 1312 verpfändete König Heinrich VII. die Stadt (zusammen mit Oberwesel) seinem Bruder. König Ludwig der Bayer übertrug dem Trierer Erzbischof Balduin, zum Dank für dessen Unterstützung bei seiner Wahl zum König, seine Rechte an der Stadt Boppard. Er forderte die Reichsleute in Boppard auf, dem Trierer den Treueid zu leisten. Dieses Ansinnen stiess in der Stadt auf energischen Widerstand, da sie ihre Unabhängigkeit behalten wollte. Nach langen Verhandlungen riss Balduin der Geduldsfaden. Im Jahr 1327 belagerte er die Stadt und verschaffte sich gewaltsam Zugang. Um den herrschaftlichen Druck auf die nach Freiheit strebenden Stadt zu verschärfen, ließ Balduin inmitten der Stadt eine Burg errichten. Die Bopparder mochten sich nur schwer damit abfinden, dass Boppard sich zu einer kurtrierischen Oberamtsstadt entwickelte. Immer wieder entstanden wegen der ungeliebten Stadtherrschaft des Trierers und der Balduinsburg Zwist und Hader. 1495 erstürmten die Bopparder unter Führung eines Ritters von Schwalbach noch im selben Jahr die kurfürstliche Burg (Bopparder Krieg). Das trierische Zollhaus ging in Flammen auf. Der Trierer Kurfürst Johann von Baden zog daraufhin mit 12.000 Mann, starkem Kriegsgerät und schweren Feuergeschützen heran. Diesem Druck konnte die Stadt nichts standhalten, sie musste kapitulieren. Bis 1497 waren alle Feindseligkeiten eingestellt. Der Sieg des Trierers bedeutete nicht nur den Verlust der städtischen Freiheit, mit der Übernahme setzte auch der wirtschaftliche Niedergang ein. Von einer blühenden Handelsstadt sank Boppard zu einer relativ unbedeutenden Landstadt herab, die nur noch Sitz eines kurtrierischen Amtmannes war. Im Dreissigjährigen Krieg (1618-1648) besetzten abwechselnd Spanier, Schweden, Franzosen, kaiserliche und bayerische Truppen die Stadt. Zwischen 1794-1813 wurde das gesamt Rheintal und damit auch Boppard von französischen Revolutionstruppen besetzt. Das linke Rheinufer wurde Bestandteil der französischen Republik. Die städtischen Stifte und Klöster wurden aufgelöst, ihr Grundbesitz dem Nationalgut einverleibt. Nach dem Wiener Kongress wurde Boppard 1815 preussisch und verlor seine regionale Verwaltungsfunktion. Die landschaftliche Lage, die Entstehung einer Kaltwasserheilanstalt, sowie der Bau der Eisenbahn 1859 wiesen Boppard den Weg zu einer Kur- und Fremdenverkehrsstadt. Seit 1975 besteht die Stadt aus 10 Ortsgemeinden. Heute gehören zur Stadt Boppard die Gemeinden Bad Salzig, Buchholz, Herrschwiesen, Hirzenach, Holzfeld, Oppenhausen, Rheinbay, Udenhausen und Weiler.

Säuerlingsturm:

Humperdinck-Denkmal:

Hospitaltor:

Blick nach Filsen mit St. Margaretha:

Ehemaliges Postamt – neuromanischer Putzbau aus dem Jahr 1895:

Römerkastell Boppard:

Evangelische Christuskirche:

Südmauer der mittelalterlichen Stadtbefestigung (14. Jahrhundert):

Kloster Marienberg – es steht mitsamt dem dazu gehörigem Park seit 1982 unter Denkmalschutz. Die Denkmalzone umfasst mit 3,8 Hektar. Heute befindet sich das ehemalige Kloster in einem schlechten Zustand und gilt inzwischen als so genannter Lost Place:

Binger Gasse:

Ehemaliges Kellereigebäude:

Binger Tor:

Gemeindezentrum St. Michael:

Ritter Schwalbach-Haus:

Franziskanerkloster:

Sandtor:

Kurfürstliche Burg und Stadtmuseum Boppard:

Hotel Römerburg – zweigeschossiger Massivbau um 1910 und Teil der Stadtmauer:

Katholische Pfarrkirche St. Severin:

Altes Rathaus:

Kronentor:

Stadthalle:

Wirtshaus Anders und Fondels Mühle neben der Talstation der Bopparder Sesselbahn:

Sesselbahn Boppard – Talstation, Bergfahrt, Bergstation, Vierseenblick und Talfahrt:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 30.07.2024.

BACHARACH

(1.837 Einwohner, 70 m ü. NHN) ist eine Stadt im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. Bacharach war seit merowingischer Zeit ständig besiedelt. Der Name soll sogar auf das keltische Baccaracum zurückgehen. Die erste urkundliche Erwähnung soll bereits 923 erfolgt sein, doch die Überlieferung ist unsicher. Im Jahr 1019 ist die Existenz Bacharachs dann aber mit Sicherheit bezeugt. Bacharach gehörte um die Jahrtausendwende zum Herrschaftsbereich der Kölner Erzbischöfe. Man nimmt an, dass Erzbischof Kunibert (623-663) das ehemalige königliche Fiskalland von König Dagobert I. (629-39) erhalten hat. Wahrscheinlich vollzog sich der Übergang aber erst in karolingischer bzw. ottonischer Zeit. Anfang des 11. Jahrhunderts verfügte der Kölner mit Sicherheit über grundherrliche Rechte. Über Vogteirechte kam die grossräumige Grundherrschaft schliesslich an die Pfalzgrafen. König Konrad III. (1138-52) machte im Jahr 1142 seinen Schwager Hermann von Katzenelnbogen, den Sohn des ersten Lehnsträgers Goswin von Stahleck, zum Pfalzgrafen. Stahleck wurde Hauptresidenz des Geschlechts, das den Schwerpunkt seiner Herrschaft in diesen Jahren von den pfalzgräflichen Gebieten an der Mosel an den Mittelrhein verlegte. Im Jahre 1194 fand in Bacharach die berühmte Hochzeit der Agnes von Stahleck aus dem hohenstaufischen Haus mit dem Welfen Heinrich statt. Die daraus resultierende welfische Herrschaft währte nur bis 1214. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gewährte der König den Pfalzgrafen für ihre Handelssiedlung Stadtrechte. Bacharach blieb bis zum Ende des Alten Reiches Anfang des 19. Jahrhunderts im Besitz der wittelsbachischen Pfalzgrafen, auch als diese später in Heidelberg und Mannheim residierten. Die Stadt Bacharach sah mehrfach königliche Häupter in ihren Mauern. Höhepunkt glanzvoller Feste in Bacharach bot das Jahr 1442. Damals wurde Friedrich III. von Österreich auf dem Weg zu seiner Krönung in Aachen in Bacharach von Kurfürst Ludwig IV. empfangen. Die starke Abhängigkeit von den Pfalzgrafen liess in der Stadt erst ab 1356 eine Ratsverfassung entstehen. Kurz zuvor (1344) war auch mit dem Bau der Stadtmauer begonnen worden. 1365 war der befestigte Ort dann offizielle Münzstätte. Pfalzgraf Friedrich II. führte 1545 die Reformation ein. Als 1685 die katholische Linie Pfalz-Neuburg die Pfalzgrafenwürde bekleidete, entstand unter Kapuzinerpatres eine neue katholische Gemeinde. Mit dem Dreissigjährigen Krieg (1618-1648) setzte der wirtschaftliche Niedergang Bacharachs ein. Die Stadt verlor ihre Vormachtstellung als grösster Weinstapelplatz. Die Mauern Bacharachs wurden 1689 von den Franzosen zerstört, die drei Burgen gesprengt. Nach der Befreiung durch Blücher 1813/14 wurde Bacharach preussisch. Obwohl sich die Stadt im 19. Jahrhundert wirtschaftlich erholte, wirkten sich mehrere Stadtbrände – der verheerendste tobte 1872 – überaus nachteilig aus. Bacharach hatte mit der Einbindung in den preussischen Staatskörper seine ehemalige Wirtschaftskraft als Verwaltungs- und Gerichtsort, Zollstation und Stapelplatz der Rheingauweine weitgehend verloren. Die vorwiegend vom Wein- und Sekthandel, Kleinbetrieben und seit 1890 von einer Schiefergrube lebende Stadt hatte schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts den erst 1852 behobenen mangelhaften Zustand der Strasse auf dem Hunsrück beklagt. Diese sicherte bis zur Eröffnung der Hunsrückbahn 1890 den Anschluss an das Hinterland mit Gewerbebetrieben (Eisenhütten, Salzfaktorei) sowie die Versorgung mit Nahrungsmitteln (Feldfrüchten) und Holz. Erst 1892 erfolgte durch den Bau einer Landungsbrücke für Dampfschiffe der Anschluss Bacharachs an die Rheinschifffahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Bacharach bei der Länderneugliederung mit anderen Teilen der früheren Rheinprovinz Teil des Bundeslandes Rheinland-Pfalz.

Bahnhof:

Mittelrheinhalle – Stadthalle Bacharach, für Veranstaltungen bis ca. 400 Personen buchbar:

Rathaus:

Informationstafel:

Hutturm:

Ehemaliger Sonnenturm:

Blick auf Bacharach:

Reste des Kühlbergturms:

Halbrundturm:

Blick auf Bacharach:

Burg Stahleck:

Liebesturm:

Weinlage Wolfshöhle:

Steeger Tor:

Malerwinkel am Steeger Tor:

Postenturm:

Wernerkapelle:

Blick auf den Rhein und Bacharach:

Blick zur Burg Stahleck:

Hotel am Markt:

Evangelische Pfarrkirche St. Peter:

Katholische Josefskapelle:

Hotel Altkölnischer Hof:

Altes Haus:

Nördliche Stadtmauer mit ehemaligem Spitzen Turm:

Münzturm:

Marktturm:

Kranenturm:

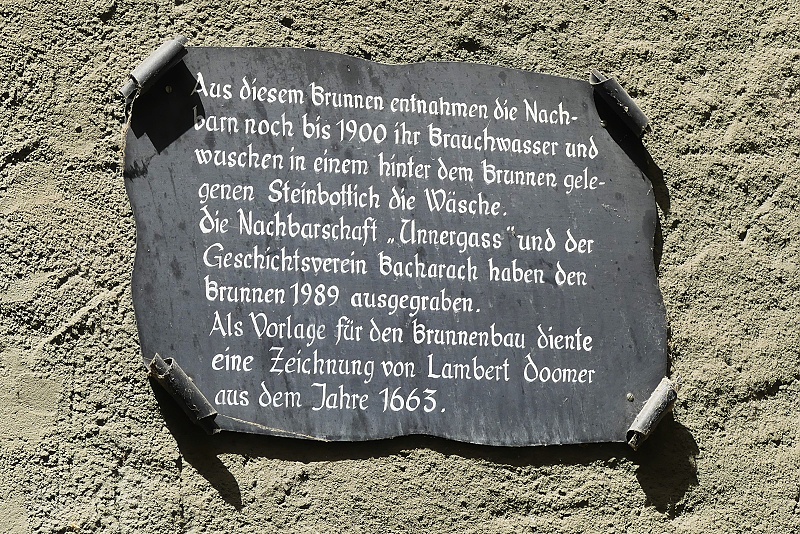

Brunnen in der Langstrasse:

Eine der Pforten von der Langgasse zum Rheinufer:

Katholische Pfarrkirche St. Nikolaus und ehemaliges Kapuzinerkloster:

Ringmauer der ehemaligen Zollbastion:

Haus Sickingen:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 08.06.2024.

WORMS

(84.600 Einwohner, 100 m ü. NHN) ist eine kreisfreie Stadt am linken Rheinufer im Südosten von Rheinland-Pfalz. Das Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums liegt sowohl am Rand der Metropolregion Rhein-Neckar als auch der des Rhein-Main-Gebiets. Das Gebiet der Stadt Worms ist seit mehr als 7000 Jahren von Menschen besiedelt. Der älteste überlieferte Name der Stadt (Borbetomagus) ist keltischen Urspungs. Die Römer nannten die hochwasserfrei am Rhein gelegene Stadt nach dem hier wohnenden Stamm Civitas Vangionum. Es entstanden ein Garnisonsort und eine ausgedehnte Zivilsiedlung. In der Zeit der Völkerwanderung war Worms Hauptstadt des kurzlebigen Burgunderreiches. So will es zumindest das um 1200 aufgezeichnete Nibelungenlied. Seit dem frühen Mittelalter ist Worms Bischofssitz. Seit der Jahrtausendwende (Bischof Burchard, gest. 1025) erfolgt ein verstärkter Ausbau der Stadt, ihre Befestigung und die Errichtung von Stiften, Kirchen und Kapellen. Worms gehört in der Stauferzeit zu den wichtigsten Stützpunkten des Reiches und seiner Kaiser und Könige. Das seit dem 11. Jahrhundert entstehende Bürgertum und die bedeutende Wormser Judengemeinde sind Träger städtischen Bewusstseins. Die bereits von den Saliern privilegierten Bürger von Worms (1074 Zollfreiheit) erlangen in stetem Konflikt mit den Bischöfen und der Geistlichkeit im 13. Jahrhundert den Status als Freie Reichsstadt bis 1797. Die glanzvollen Wormser Reichstage der Jahre 1495 und 1521 (Luther vor Kaiser und Reich) dokumentieren den Stellenwert der Reichsstadt und erlangen weit über die Stadt hinaus Bedeutung. Auf eine wirtschaftlich gesicherte Epoche bis etwa 1600 folgt im 17. Jahrhundert ein langanhaltender Abschwung der seit der Reformation überwiegend lutherisch gewordenen Stadt. Im Jahre 1689 erfährt Worms eine fast völlige Zerstörung durch die Franzosen. Von diesem Schlag erholt sich die Stadt nahezu zwei Jahrhunderte nicht mehr. So bleibt Worms bis zum Ende des Alten Reiches eine kleine, nach wie vor stark durch die Geistlichkeit geprägte Landstadt. Einen tiefen Einschnitt bringt die französische Herrschaft mit sich (1797-1814). Das Ende von Bistum und Reichsfreiheit und mit ihr die Aufhebung fast aller geistlichen Institutionen führt zum Verlust der alten Lebensgrundlagen und zu nachhaltigen Veränderungen der Stadtgestalt. Voraussetzung für einen allmählichen Aufschwung in der von 1816 bis 1945 zum Großherzogtum Hessen gehörenden Stadt ist die rasante Entwicklung wichtiger Industriebetriebe vor allem der Lederindustrie während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Ende des Aus- und Aufbauwerkes der Jahre um 1900 wird durch die erneute Zerstörung der Stadt im Jahre 1945 markiert. Zwar bleibt der Dom weitgehend erhalten, doch sinkt die Altstadt in Schutt und Asche. Nach dem Krieg ist man trotz schwieriger Bedingungen bemüht, die Stadt wiederaufzubauen und neue Lebensgrundlagen zu schaffen. Wie kaum eine andere Stadt ist Worms durch ein stetes Auf und Ab seiner Geschichte geprägt.

Wasserturm Villa Enzinger:

Amtsgericht:

Katholische Pfarrkirche St. Martin:

Ludwigsdenkmal auf dem Ludwigsplatz:

Martinspforte:

Ziegelturm:

Scharfrichterturm und Raschitor:

Stadtmauer in der Rheintorgasse:

Evangelische Friedrichskirche und das Rote Haus:

Dominikanerkloster und Stiftskirche St. Paulus:

Katholische Pfarrkirche Liebfrauen:

Hagendenkmal am Rhein:

Pegelhaus am Rhein:

Nibelungenbrücken mit dem Nibelungenturm:

Ernst-Ludwig-Schule – ein repräsentativen Bau der Neorenaissance von 1905:

Durchlass Herzogenstrasse:

Bürgerturm:

Torturm:

Nibelungenmuseum:

Neues und Altes Rathaus:

Evangelische Dreifaltigkeitslirche:

Stadtbibliothek:

Dom St. Peter zu Worms:

Heylsschlösschen:

Neuromanischer Turm auf dem Platz der Partnerschaft:

Museum Heylshof:

Museum der Stadt Worms im Andreasstift:

Christoffelturm:

Stadtmauer und Villa Werger:

Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrum:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 15.02.2024.

SANKT GOAR

(2.930 Einwohner, 74 m ü. NHN) ist eine Stadt im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz am linken Ufer des Mittelrheins. Sie gehört der Verbandsgemeine Hunsrück-Mittelrhein an. Bekannt ist Sankt Goar durch seine zentrale Lage im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelreintal, das im Juli 2002 in die Liste der Welterbestätten aufgenommen wurde. Oberhalb der Stadt befindet sich die Ruine Burg Rheinfels, gegenüber liegt die Schwesterstadt Sankt Goarshausen mit den Burgen Katz und Maus. Der Loreleyfelsen befindet sich in unmittelbarer Nähe der Stadt flussaufwärts auf der anderen Rheinseite. In Römischer Zeit führte eine Heerstrasse durch die Gemarkung, die hier, militärisch gesichert, das Ufer wechselte. Vermutlich gab es also eine Rheinfähre, welche die beiden Ufer miteinander verband. Ihren Namen verdankt die kleine Siedlung dem heiligen Goar. Der Priestermönch aus der Auvergne liess sich um 550 hier nieder und gründete in der kleinen Fischergemeinde auf Reichsgut ein Hospiz. Den Grafen von Arnstein und seit 1185 den Grafen von Katzenelnbogen gelang es, den Ort unter ihre militärische und gerichtliche Hoheit zu bringen. Die von ihnen eingerichtete, 1219 erstmals erwähnte, Rheinzollstelle wurde zu einer bedeutenden Einnahmequelle des Grafenhauses. Der militärischen Sicherung des Herrschaftsbereiches dient die 1245 gegründete Burg Rheinfels. Der Rheinfels war aber zwischen den beiden Häusern Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt umstritten. Nach Belagerung und Eroberung kam Rheinfels 1626 in den Besitz von Hessen-Darmstadt. 1647 wurde die Festung von Hessen-Kassel zurückerobert. Dieser Besitz wurde den Kasselern nach dem Dreissigjährigen Krieg (1618-1648) im Westfälischen Frieden (1648) bestätigt. Als im Jahr 1692 Truppen des französischen Königs Ludwigs XIV. den Rheinfels belagerten, konnte der Angriff abgewehrt werden. Dadurch blieb der Mittelrhein von weiteren Verwüstungen verschont. Im Siebenjährigen Krieg 1758-63 wurde der Rheinfels dann doch noch von Franzosen besetzt. Starke Schäden erlitt die Anlage durch eine Pulverexplosion im Jahr 1759 und einige Stadtbrände. Beim Angriff der französischen Revolutionstruppen 1794 musste man die Burg kampflos übergeben und St. Goar kam bis 1813 unter französische Verwaltung. 1815, nach dem Wiener Kongress, fiel der Ort dem Königreich Preussen zu und wurde Kreisstadt. Die Auflösung des Kreises St. Goar im Zuge der Verwaltungsreform erfolgte 1969. Simmern ist heute Zentrum des Rhein-Hunsrück-Kreises. St. Goar wurde 1972 in die Verbandsgemeinde St.Goar-Oberwesel mit Sitz in Oberwesel eingegliedert. Hauptwirtschaftszweig der Stadt ist der Tourismus. Weitere Wirtschaftszweige sind der Weinbau und die Landwirtschaft.

Kloster Sankt Goar – heutiges Finanzamt:

Evangelische Stiftskirche:

Loreley-Haus:

Bahnhof:

Blick nach Sankt Goarshausen auf der anderen Rheinseite mit Burg Katz:

Stadtplan von Sankt Goar:

Eiserturm:

Hexenturm:

Kanzleiturm:

Blick auf den Rhein mit der Burg Maus:

Patersberg oberhalb von Sankt Goarshausen:

Burgruine Rheinfels und Romantikhotel Schloss Rheinfels:

Über den Dächern von Sankt Goar – im Vordergrund die katholische Pfarrkirche St. Goar und St. Elisabeth:

Rheinfelshalle:

Amtsgericht:

Ehemaliges Amtsgericht und Weinbauamt:

Rathaus Sankt Goar:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 09.09.2023.

SANKT GOARSHAUSEN

(1.280 Einwohner, 100 m ü. NHN) liegt stromab des Schieferfelsens der Loreley am rechten Rheinufer im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland Pfalz. Die Stadt ist Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Loreley und gehört seit 2002 zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Im Jahr 1324 erhielt das Fischerdorf Sankt Goarshausen die Stadtrechte und wurde in den folgenden Jahrzehnten durch Mauer und Türme befestigt. Der Handel mit Rheinsalm sowie zahlreiche Mühlen an den beiden einmündenden Bächen schaffen die wirtschaftliche Grundlage für die noch junge Stadt. 1816 kommt St. Goarshausen mit dem gesamten rechten Rheinufer an das neugegründete Herzogtum Nassau und wird Sitz eines Amtes. Nun nimmt der Ort an Bedeutung und Grösse zu. Handel und Verkehr wachsen, erst langsam, dann immer stetiger, begleitet durch freie Rheinschifffahrt, durch die Anlage der Rheinuferstrasse in den Jahren 1848 bis 1850 und den Bau der rechtsrheinischen Eisenbahn. Dem Eisenbahnbau 1859 bis 1862 mussten im Obertal 16 Wohnhäuser geopfert werden, doch entwickelte sich ein neues Geschäftsviertel rund um den Bahnhof. In der Folgezeit wurde auch die Wellmicher Strasse bebaut. Doch nicht nur das Aussehen St. Goarshausens änderte sich. Die Fischer- und Winzergemeinde wandelte sich zum Fremdenverkehrsort mit der Loreley als Hauptanziehungspunkt, und zum Verwaltungszentrum. Der 1885 gebildete Kreis Sankt Goarshausen siedelte all seine Ämter in der Stadt an, wo sie bis zur Bildung des Rhein-Lahn-Kreises im Jahr 1969 verblieben. Der Verlust der Verwaltungseinrichtungen konnte durch die gleichzeitige Errichtung der Verbandsgemeinde Loreley mit Sitz in Sankt Goarshausen jedoch nur zum Teil ausgeglichen werden. Zuwachs gab es in anderer Hinsicht. Bereits 1963 begann man mit der Erschliessung des Neubaugebiets Heide, um den Wohnraummangel abzuhelfen. 1971 fand hier auch die Loreley-Schule als Mittelpunktschule ihren neuen Standort. Seit der Verwaltungsreform von 1969 zählen auch die Ortsteile Wellmich und Ehrenthal zum Stadtverband St. Goarshausen. Da im engen Rheintal keine bedeutende Industrie- und Gewerbeansiedlung betrieben werden kann, gilt der Tourismus auch für das grösser gewordene Sankt Goarshausen weiterhin als wichtigster Wirtschaftszweig.

Bahnhofempfangsgebäude:

Blick auf den Rabenack (117 m) mit Mobilfunkmast:

Blick auf die andere Rheinseite zur Burg Rheinfels und Hotel Schloss Rheinfels:

Rathaus:

Evangelische Kirche:

Katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer:

Runder Turm:

Viereckiger Turm:

Burg Katz:

Altes Rathaus:

Blick auf Sankt Goarshausen aus Richtung Südosten:

Blick nach Sankt Goar:

Häusener Kran:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 09.09.2023.

FRANKENTHAL (PFALZ)

(49.000 Einwohner, 96 m ü. NHN) ist eine kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz im Nordosten der Region Pfalz. Unmittelbar benachbart sind die Städte Worms im Norden und Ludwigshafen im Süden. Historisch war Frankenthal vom 16. bis zum 18. Jahrhundert einer der wichtigsten Orte des Kurfürstentums Pfalz. Frankenthal fungiert als Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis und gehört mit ihnen zur Metropolregion Rhein-Neckar. Erstmals erwähnt wurde die Gemeinde, die ursprünglich Franconodal hiess und eine fränkische Gründung aus dem späten 5. Jahrhundert war. Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts zur stärksten linksrheinischen Festung der Kurpfalz ausgebaut, geriet Frankenthal schnell in die Wirren des Dreissigjährigen Kriegs. Nach mehreren vergeblichen Belagerungen wurde die Stadt Ende März 1623 von den auf Seiten des Kaisers und der Katholiken kämpfenden Spaniern eingenommen und stand das nächste Jahrzehnt über wie die gesamte linksrheinische Pfalz unter spanischer Sequesterverwaltung. Im November 1632 vertrieben die Schweden die Spanier vorübergehend aus Frankenthal, die nach erneuter Eroberung im Oktober 1635 in die Stadt zurückkehrten und sie bis über das Ende des Krieges hinaus besetzt hielten. Die Spanier kämpften nach 1648 weiterhin gegen Frankreich im Französisch-Spanischen Krieg und konnten von der Festung aus das nun französische Elsass bedrohen. Erst Anfang Mai 1652 zogen sie gegen finanzielle Entschädigung durch die Reichsstände ab und übergaben Frankenthal an die im Westfälischen Frieden teilweise wiederhergestellte Kurpfalz. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt nur noch 324 von vor dem Krieg 18.000 Einwohnern. Besonders schwer traf die Stadt auch der Pfälzische Erbfolgekrieg. Im September 1689 wurde die Stadt von französischen Truppen in Brand gesteckt und fast völlig zerstört. Dem Niedergang folgte bald ein neuer wirtschaftlicher Aufstieg. Im 18. Jahrhundert wurde Frankenthal dritte Hauptstadt der Kurpfalz, im Zentrum wurde die Dreifaltigkeitskirche erbaut. Die Stadt avancierte zum Experimentierfeld staatlich- merkantilistischer Wirtschaftsförderung, wobei über 20 Manufakturen entstanden. Sie stellten vor allem Galanteriewaren her. Besondere Bedeutung erlangte die 1755 errichtete Porzellanmanufaktur, die zwar nur 45 Jahre Bestand hatte, deren Produkte aber noch heute als wertvolle Antiquitäten gehandelt werden. Die Nachwirren der Französischen Revolution bereiteten dieser Blütezeit ein Ende. Am 23. September 1943 wurde Frankenthal durch Bomben stark zerstört und verlor einen Grossteil seiner älteren Bebauung. Die Stadt wurde in der Nachkriegszeit wie viele andere in zweckmässiger, allerdings schmuckloser Architektur wieder aufgebaut. Ob die Schilderung des Dichters August von Platen aus dem Jahre 1815, Frankenthal sei ein „gar so schöngebautes Städtchen, eines der schönsten in der ganzen Pfalz“, heute noch zutrifft, ist deshalb zumindest umstritten. Auf jeden Fall konnte die Stadt in den 1950er und 1960er Jahren wieder sehr schnell an ihre wirtschaftlichen und urbanen Traditionen anknüpfen.

Frankenthal HBF:

Ehemaliges Amtsgericht:

Katholische Pfarrkirche St. Ludwig:

Wormser Tor:

Rathausplatz:

Katholische Pfarrkirche St. Dreifaltigkeit:

Rathaus:

Protestantische Zwölf-Apostel-Kirche:

Erkenbert-Ruine (ehemalige Augustiner-Chorherrenkirche St. Maria Magdalena):

Erkenbert-Museum:

Speyerer Tor:

Jahnplatz mit der Gaststätte Jahnstube in der Jahnhalle (1922-24) und dem Kriegerdenkmal (Erster Weltkrieg) von Georg Schubert und Walter Perron von 1936:

Direktorenvilla der ehemaligen Zuckerfabrik mit integriertem Wasserturm:

Verwaltungsgebäude der ehemaligen Zuckerfabrik und heutiger Sitz der Städtischen Musikschule:

Justizzentrum mit Amts- und Landgericht:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 06.05.2023.

KIRCHHEIMBOLANDEN

(7.900 Einwohner, 340 m ü. NHN) ist eine Stadt im Südosten von Rheinland-Pfalz und zugleich Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden sowie Kreisstadt des Donnersbergkreises. Der staatlich anerkannte Erholungsort ist gemäss Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen. Das charmante Städtchen verzaubert mit einem mittelalterlichen Stadtkern, gespickt mit barocken Kleinoden. Die Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert zählt zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtbefestigungen der Region. In den 1970er Jahren begann man damit, sie zu restaurieren. Seitdem ist ein Teil des Wehrgangs begehbar. Von hier oben hat man eine tolle Aussicht auf das Donnersberger Land – Eintritt wird dafür keiner fällig. Der Zugang zum Wehrgang ist beim Grauen Turm, dem Wächter der Stadt. Der Gang erstreckt sich bis zum Vorstadtturm, der als markantester Turm der Stadt gilt und durch den die Langstrasse führt. Einer Strasse hätte vor 100 Jahren fast der Rote Turm weichen müssen. Zum Glück steht der Eckpfeiler der Stadtmauer bis heute. Der Stadthausturm mit seinem barocken Häubchen schlägt die Brücke zu einer anderen bedeutenden Epoche der Stadt. Kirchheimbolanden war in der Barockzeit die Residenz der Fürsten von Nassau-Weilburg. Die Herrscherfamilie war einflussreich und sie hatte Lust zu bauen. Barocke Wohnhäuser sieht man beispielsweise in der Amtsstrasse und Kavaliershäuser in der Neuen Allee. Sehenswert ist zudem die Paulskirche. Dort steht die Barockorgel, auf der einst Wolfgang Amadeus Mozart im Jahr 1778 spielte, als er zu Besuch bei den Fürsten war. Insgesamt lassen sich 40 Kulturdenkmäler in der Kleinen Residenz, wie Kirchheimbolanden noch genannt wird, entdecken. An grünen Rückzugsmöglichkeiten mangelt es der Stadt ebenfalls nicht. Eine entspannte Runde drehen kann man im Schlossgarten östlich vom Schloss, das heute ein Seniorenheim ist. Der Schlossgarten entstand Ende des 19. Jahrhunderts im Stil eines englischen Landschaftsparks mit vielen exotischen Bäumen. Wer mit Kindern unterwegs ist, findet im Schlosspark auch einen einfachen, aber schönen, naturnahen Spielplatz. Und noch ein Tipp für eine kleine Spazierrunde: Westlich ausserhalb der Altstadt von Kirchheimbolanden liegt die Parkanlage Schillerhain auf einer Anhöhe. Gleich drei denkmalgeschützte Türme stehen hier nicht weit voneinander entfernt: der Wasserturm, der Wartturm und das Schneckentürmchen. Von den beiden Letzteren aus hat man noch einmal eine schöne Aussicht auf die Stadt, den Wald und die hügelige Landschaft. Zu jeder Jahreszeit ist die Kleine Residenz ein lohnendes Ausflugsziel.

Schloss Kirchheimbolanden:

Protestantische Paulskirche:

Museum im Stadtpalais:

Ehemaliges Amtsgericht – heute Sitz der Aussenstelle Kirchheimbolanden des Finanzamtes Worms-Kirchheimbolanden:

Katholische Pfarrkirche St. Peter:

Wasserturm im Schillerhain:

Wartturm auf dem Wartberg:

Schneckentürmchen:

Roter Turm:

Stadtmauer:

Grauer Turm:

Blick in den Wehrgang und in das Hochzeitszimmer (der mittelalterlich gestaltete Raum lässt den Besucher erahnen, wie zünftig und rustikal zur damaligen Zeit so manche Hochzeitsnacht gefeiert wurde) am Grauen Turm:

Münzhof – Das im 18. Jahrhundert neugestaltete Münzhof-Anwesen wird im Kunstdenkmälerinventar als eine stimmungsvolle Hofanlage der Barockzeit von stadtgeschichtlichem Zeugniswert und strassenbildprägender Wirkung charakterisiert:

Oberes Stadttor:

Unteres Stadttor:

Altes Stadthaus (Rathaus):

Protestantische Peterskirche:

Fürstliche Hofapotheke:

Gefängnisturm:

Ehemalige Kutschenremise und heutige Stadtbibliothek:

Stadtpalais Weisses Ross:

Rathaus und Rathausbrunnen:

Kavaliershäuser:

Stadthalle und Orangerie:

Bindewald Mälzerei Standort Kirchheimbolanden:

Ehemaliges Bahnhof Empfangsgebäude:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 04.05.2023 und eines weiteren Kurzbesuchs am 25.06.2023.

GAU-ALGESHEIM

(6.900 Einwohner, 121 m ü. NHN) ist eine Stadt im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. Sie ist Verwaltungssitz der gleichnamigen Verbandsgemeinde, der sie auch angehört. Gau-Algesheim ist gemäss Landesplanung als Grundzentrum ausgewiesen. Gau-Algesheim ist heute vorrangig Wohngemeinde. Das Selbstverständnis der Stadt definiert sich aus ihrer Geschichte heraus. 766 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, erneuerte Kaiser Karl IV. 1355 die erstmals 1332 von seinem Vorgänger verliehenen Stadtrechte. Die Stadt umschloss nicht nur eine Mauer, auch die gesamte Gemarkung war lückenlos mit einer Landwehr umgeben. 1560 wurde dem bisherigen Alagastesheim, Algesheim oder Algensheim das „Gau“ hinzugefügt. Dies bedeutet Bezirk. Im Laufe der Jahrhunderte hatte die Stadt immer wieder unter Kriegen und Zerstörungen zu leiden. 1797 kam Gau-Algesheim mit der Provinz Département du Mont Tonnerre nach Frankreich. 1816 wurde die Provinz und somit auch Gau-Algesheim dem Grossherzogtum Hessen Darmstadt zugeteilt. In den folgenden Jahrzehnten erholte sich die Stadt vom Aderlass der Kriegswirren. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich Gau-Algesheim zu einer attraktiven Kleinstadt mit besonderem Charme. In Gau-Algesheim zählen nicht nur die hier wohnhaften Bürgerinnen und Bürger, vielmehr zeigt sich die Stadt nach aussen hin offen und kontaktfreudig. Ein Zeichen dafür sind die Verbindungen in andere Länder. Seit 1972 besteht eine Partnerschaft mit dem französischen Saulieu im Cote d’Or, 1984 wurde die Partnerschaftsurkunde mit dem italienischen Caprino Veronese in der Provinz Verona unterzeichnet. Ausserdem bestehen seit 1990 freundschaftliche Beziehungen zu Redford Township (Michigan, USA) und den thüringischen Gemeinden Neudietendorf und Stotternheim. Als Anerkennung der engagierten Partnerschaftspflege zeichnete der Europarat Gau-Algesheim 1994 mit dem Europa-Diplom, 1995 mit der Ehrenfahne und 2007 mit der Europaplakette aus.

Bahnhof:

Johannishof der Weingrosshandlung Doré und Plitzner in Gau-Algesheim in der Langgasse 22 – weitläufige historisierende Anlage im Wesentlichen aus den 1940er bis 1960er Jahren:

Rathaus Verbandsgemeinde Gau-Algesheim:

Evangelische Gustav-Adolf-Kirche:

Schloss Ardeck – Erzbischöfliche Burg:

Katholische Pfarrkirche St. Cosmas und Damian:

Klopptor mit den Wappen der Städtepartnerschaften:

Altes Rathaus:

Umgeben von dem barocken Rathaus, dem Bürgerhaus und der katholischen Kirche St. Cosmas und Damian mit ihrem 63 Meter hohen Turm, ist der Marktplatz das Herzstück der Stadt. Neben den imposanten Bauwerken laden Restaurants und Geschäfte zu einem Aufenthalt ein:

Graulturm:

Trafostation am Friedhof:

Funkmast Gau-Algesheim beim Aufstieg zum Bismarckturm auf dem Westerberg:

Blick auf Gau-Algesheim von Osten:

Blick nach Ingelheim vom Aufstieg zum Bismarckturm:

Bismarckturm Ingelheim:

Blick vom Turm auf Ingelheim-West mit dem Rheingau im Hintergrund:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs in Gau-Algesheim und den Aufstieg zum Bismarckturm Ingelheim am 22.06.2022.

LANDSTUHL

(8.350 Einwohner, 248 m ü. NHN) ist der Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Landstuhl und die bevölkerungsreichste Stadt im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Landstuhl ist ein staatlich anerkannter Erholungsort und gemäss Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen. Früheste Spuren ständiger Besiedlung auf der Gemarkung Landstuhls sind die Steinkranzgräber aus der La-Tène-Zeit (500 v. Chr. bis Christi Geburt). Aus der Zeit der Kelten stammt der Heidenfels, ein Quellheiligtum zwischen Landstuhl und Kindsbach, das noch bis in die römische Zeit von der gallorömischen Provinzbevölkerung aufgesucht wurde. Nachgewiesen und erforscht wurde ein Gräberfeld auf dem Gebiet der Römersiedlung, dessen Nutzung vom 1. bis gegen Ende des 4. Jahrhunderts Münzfunde belegen. Der Ort Landstuhl wurde Mitte des 12. Jahrhunderts Zentrum der gleichnamigen Herrschaft, die nach verschiedenen Inhabern Ende des 15. Jahrhunderts an die von Sickingen kam. Das bekannteste Mitglied dieser Familie war Franz von Sickingen. Er musste sich nach seiner Niederlage beim Pfälzischen Ritteraufstand auf seine Burg Nanstein bei Landstuhl zurückziehen, wo er bei der Belagerung durch den Erzbischof von Trier, den Pfalzgrafen bei Rhein sowie den Landgrafen von Hessen beim Beschuss der Wehrbauten schwer verwundet wurde und am 7. Mai 1523 seinen Verletzungen erlag. Die Burg Nanstein wurde 1689 durch die Franzosen zerstört. Die Herrschaft fiel 1815 an das Königreich Bayern und 1946 wurde das Gebiet Teil von Rheinland-Pfalz. Den Namensbestandteil Sickingenstadt trägt die Stadt seit dem 14. Juli 1995. Die Stadt ist Sitz der VR-Bank Westpfalz, von Imfeld Busverkehr und des Klinikverbundes Nardini Klinikum. Die Streitkräfte der USA betreiben in Landstuhl oberhalb des eigentlichen Stadtkerns – auf dem Kirchberg – den Militärkrankenhaus–Komplex Landstuhl Regional Medical Center (LRMC) mit diversen Fachkliniken für Verwundungen aller Art. Es ist die grösste Einrichtung ihrer Art ausserhalb der USA.

Bahnhof:

Bismarckturm:

Blick vom Bismarckturm nach Ramstein und der Air Base Ramstein:

Blick auf Landstuhl und die Burg Nanstein:

Heilig-Geist-Kirche:

Alte Kapelle:

Evangelische Stadtkirche:

Alter Markt mit Löwen-Denkmal:

Sickinger Würfel:

Schloss Hotel unterhalb der Burg Nanstein – im Jahre 1935 von der Stadt Landstuhl für die Kurgäste errichtet, wurde das Haus in den Jahren 1991-1997 völlig erneuert und mit exklusivem Ambiente erweitert:

Burg Nanstein:

Blick von der Burg zum gegenüberliegen Kirchberg mit Bismarckturm und auf Landstuhl:

Katholische Pfarrkirche St. Andreas:

Altes Pfarrhaus:

Alte Rentei und heutiges Standesamt:

Ehemalige Zehntenscheune:

Überreste der Stadtbefestigung, erste Hälfte des 14. Jahrhunderts:

Bürgerhaus und Stadtbücherei:

Amtsgericht:

Finanzamt:

Rathaus:

Stadthalle:

Didiersches Herrenhaus:

Blick zum Kirchberg mit Bismarckturm:

Users Today : 199

Users Today : 199 Users Yesterday : 368

Users Yesterday : 368