Hessen

BAD SODEN-SALMÜNSTER

(13.600 Einwohner, 147 m ü. NHN) ist im osthessischen Kinzigtal umgeben von den Naturparks Spessarts und Hoher Vogelsberg. Die Gemeinde besteht aus den Kernstadtteilen Salmünster und Bad Soden sowie aus den Stadtteilen Ahl, Alsberg, Eckardroth, Hausen, Katolisch-Willenroth, Kerbersdorf, Mernes, Romsthal und Wahlert. Sie ist durch den direkten Autobahnanschluss an die Bundesautobahn 66 Fulda – Frankfurt und die Bahnstation Salmünster gut an das Ballungszentrum Rhein-Main angeschlossen, obwohl sie teilweise im Naturpark Spessart liegt. Im Stadtgebiet haben mehrere mittelständische Unternehmen und zahlreiche Dienstleister der Gesundheitsbranche ihren Sitz. Die Arbeitsplatzstruktur bietet überdurchschnittlich viele hoch qualifizierte Beschäftigungsverhältnisse, so etwa in der Medizin oder in der Forschung und Entwicklung im Automotive-Bereich. Salmünster wurde durch seine glückliche Lage an der Frankfurt-Leipziger-Strasse eine stolze Handelsstadt. Hingegen fristeten die Sodener lange ein eher armes Dasein als Salzsieder und Bauern im Schatten der Stolzenburg, abhängig von den Machtspielen um das aus den Solebrunnen hergestellte weisse Gold, das Salz. Dies änderte sich mit der Entwicklung zum Heilbad. Zeitzeugen dieser wechselvollen Geschichte finden sich überall in der Stadt. Die Stadt Bad Soden-Salmünster besteht seit dem 1. Juli 1974. Als Kur- und Gesundheitsstadt verfügt Bad Soden-Salmünster über vielfältige Gesundheitseinrichtungen, wie beispielsweise die 2005 errichtete Spessart-Therme oder die zahlreichen Fachkliniken. Seit 1928 trägt die Stadt das Prädikat Heilbad. Grundlage für die Prädikatisierung ist die äusserst starke Thermal-Sole. Quellenuntersuchungen belegen, dass die Quellen Bad Soden-Salmünsters den im chemischen Sinne für ein Heilwasser geforderten Mindestgehalt an gelösten und festen Bestandteilen in einem Kilogramm Wasser um ein Vielfaches überschreiten. Die touristische Infrastruktur wurde sowohl im gewerblichen als auch im öffentlichen Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und erweitert.

Bahnhof Bad Soden-Salmünster:

Blick aus Richtung Bahnhof zum Stolzenberg mit der gleichnamigen Burgruine und die St. Laurentius-Kirche:

Willkommenstafel am Ortseingang von Bad Soden:

Katholische Filialkirche St. Laurentius Bad Soden:

Huttenschloss:

Burgruine Stolzenberg:

Historisches Rathaus Bad Soden:

Grundschule an der Salz in Bad Soden – die Schule befindet sich in einem Gebäude im Kurgebiet und beherbergt auch ein kleines Schulmuseum aus dem Gründungsjahr 1927:

Konzertmuschel im Kurpark:

Kleines Gradierwerk:

Spessart-Forum:

Mammutbäume im Kurpark:

In der Sodner Au – Blick zurück zum Stolzenberg:

Blick voraus nach Salmünster mit dem Franziskanerkloster und St. Peter und Paul:

Erinnerungsstele zwischen Bad Soden und Salmünster in der Sodner Au:

Katholische Pfarr- und Klosterkirche St. Peter und Paul in Salmünster:

Ehemaliges Franziskanerkloster:

Evangelische Versöhnungskirche Salmünster:

Schleifrashof mit Torhaus:

Heimatmuseum Salmünster:

Rathaus Salmünster:

Huttenhof:

Amtsgasse:

Huttenschloss – Der Amthof:

Ehemaliges Gästehaus des Huttenschlosses – erbaut 1564:

Schloss Hausen:

Amtskellerei – ehemaliger Sitz des Rentmeisters – 1579-81 erbaut:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 01.02.2025.

HERBORN

(21.200 Einwohner, 204 m ü. NHN) ist eine historische Fachwerkstadt an der Dill im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg Eigenwerbung als Nassauisches Rothenburg betrieb. Sie zeichnet sich durch eine geschlossene historische Altstadt mit vielen Baudenkmalen aus acht Jahrhunderten aus, die zu den besterhaltenen mittelalterlichen Stadtanlagen Deutschlands gezählt wird. In Urkunden erscheint Herborn zwar erst 1048, jedoch deutet der Name (Herbore, mundartlich Herwen) auf vorgermanische Ursprünge. Als Markt- und Brückenort ist Herborn schon im 13. Jahrhundert Zollstation und Sitz eines Kaufhauses (Markthalle) gewesen. Von 1584 bis 1817 war die Stadt an der Dill Standort einer von Johann VI., Graf von Nassau (1536-1606), gegründeten Hohen Schule. Der Gründungsakt fand tragischerweise nahezu zeitgleich statt mit der Ermordung des älteren Bruders von Johann VI., Wilhelm I. von Oranien, Statthalter von Holland, Seeland und Utrecht, der als Begründer des niederländischen Hauses Oranien gilt. Als Zentrum der Reformierten in Deutschland, beherrscht von dem Gedankengut des schweizerischen Reformators Johannes Calvin (1509-1564), erlangte die Herborner Hohe Schule mit den Fachbereichen Theologie, Philosophie, Recht und Medizin in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens europaweite Bedeutung. Als Nachfolgeorganisation des theologischen Fachbereichs der Hohen Schule wurde vor über 200 Jahren ein Theologisches Seminar im Herborner Schloss eingerichtet, das bis heute der Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern dient. Die Stadt wurde am 18. Januar 1701 in den Gründungsakt des Königreichs Preussen einbezogen und nach dem Deutschen Krieg von 1866 zusammen mit dem Herzogtum Nassau von Preussen annektiert. Von 1868 bis 1944 gehörte sie der preussischen Provinz Hessen Nassau und bis zum Einrücken der Amerikaner im Jahr 1945 der preussische Provinz Nassau an. Im Zweiten Weltkrieg blieb Herborn weitgehend von Bomben verschont. In den Jahren 1986 und 2016 fand hier der Hessentag, das älteste Landesfest Deutschlands, statt.

Empfangsgebäude Bahnhof Herborn:

Eiserner Steg:

Blick zum Herborner Schloss:

Hexenturm:

Amtsgericht:

Katholische Kirche St. Petrus:

Hainturm:

Scharfrichter-Haus:

Alte Gerberei:

Speckturm und Mühlbachpforte:

Alte Färberei (Haus der Vereine):

Städtisches Museum Hohe Schule:

Schloss Herborn:

Blick zum Aussichtsturm Dillblick:

Bürgerturm:

Aussichtsturm Dillblick:

Blicke auf Herborn:

Steinerne Pforte:

Corvinsche Druckerei:

Evangelische Stadtkirche:

Pfarrhaus aus dem Jahr 1840:

Herborner Schloss von Norden:

Stadtbücherei in dem aufwendig sanierten Fachwerkbau Mühlgasse 7-15:

Rathaus:

Blick in die Bahnhofstrasse:

Marktbrunnen – zur 1000-Jahr-Feier der Stadt wurde im Jahr 1914 eine auf der Zeichnung von Wilhelm Thielmann basierende Rekonstruktion des ehemaligen Brunnens erbaut. Die ursprüngliche Brunnenfigur ist im Stadtmuseum in der Hohen Schule zu sehen:

Sandtor (Leonhardsturm):

Die Dill in Höhe Bahnhofstrasse – Blick in Richtung Süden:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 31.08.2024.

WETZLAR

(55.000 Einwohner, 156 m ü. NHN) ist eine Stadt in Mittelhessen und ehemalige Reichsstadt. Sie ist die zwölftgrösste Stadt in Hessen. Wetzlar ist die Kreisstadt des Lahn-Dill-Kreises und – wie sechs weitere grössere Mittelstädte im Land Hessen – eine Stadt mit Sonderstatus. Sie übernimmt Aufgaben des Landkreises und gleicht in vielen Bereichen einer kreisfreien Stadt. Die Hochschulstadt ist als wichtiges Kultur-, Industrie- und Handelszentrum eines der zehn Oberzentren im Land Hessen. Von 1689 bis 1806 war die Stadt der letzte Sitz des Reichskammergerichtes. Wetzlar und das unweit östlich liegende Giessen sind die beiden Kerne des mittelhessischen Verdichtungsraums mit seinen etwa 200.000 Einwohnern. Mit dem nahen Rhein-Main-Gebiet bestehen enge Verflechtungen. Wetzlars wirtschaftliche Bedeutung beruht auf seiner optischen, feinmechanischen, elektrotechnischen und stahlverarbeitenden Industrie. Wetzlar ist als Sportstadt mit bedeutenden Sportlern, Sportveranstaltungen und -vereinen bekannt. Es spielen einige Mannschaften in den jeweiligen Bundesligen. Zur sportlichen Förderung sind mehrere überregionale Leistungszentren und Stützpunkte angesiedelt. Das Stadtgebiet liegt am Zusammenfluss von Dill und Lahn. Die Geschichte der Stadt Wetzlar ist geprägt durch ihre Zeit als Freie Reichsstadt und Sitz des Reichskammergerichts vom Mittelalter bis zum Ende des Heiligen Römischen Reichs 1806 sowie durch ihre Entwicklung zur Industriestadt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Älteste Siedlungsspuren reichen über die Bronzezeit bis in die Altsteinzeit zurück. Eisen wird hier mindestens seit der keltischen La-Tène-Zeit erzeugt und hat damit eine 2500-jährige Tradition. Keltische, germanische und römische Siedlungen sind an mehreren Stellen nachgewiesen. Die bisher, soweit bekannt, schriftlich belegte Geschichte der Stadt Wetzlar, reicht bis in die karolingische Zeit zurück. Weitere Hausgrundrisse sowie Speichergruben einer bronzezeitlichen Siedlung auf dem Gelände wurden untersucht und dokumentiert. Dies ist ein Beleg für die frühe vorgeschichtliche Besiedlung um 3.500 v. Chr. auf diesem exponierten, spornartigen Gelände. Als Freie Reichsstadt stieg Wetzlar vom Ende des 12. Jahrhunderts bis etwa 1350 und rund 6.000 Einwohnern nach Frankfurt zur zweitgrössten Stadt der Region auf, verarmte jedoch bis Anfang des 15. Jahrhunderts. Erneut wuchs die Stadt durch die Verlegung des Reichskammergericht (1689 bis 1806). Erst mit der verspäteten Industrialisierung ab den 1860er Jahren gelang der Stadt ein erneuter Aufstieg, wobei sie Sitz zahlreicher mittelständischer Unternehmen wurde. Im 20. Jahrhundert überschritt die Stadt die Einwohnerzahl von 50.000 und wurde Oberzentrum.

Bahnhof Empfangsgebäude (09.06.2024):

Aussichtsturm auf dem Stoppelberg (09.06.2024):

Sendeturm Stoppelberg (09.06.2024):

Brühlsbacher Warte (09.06.2024):

Bismarckturm Wismar (09.06.2024):

Burgruine Kalsmunt:

Vorstadttor von Silhofen:

Wetzlarer Dom aus Richtung Kalsmunt:

Verwaltungsgebäude der Leica Microsystems GmbH:

Jerusalemhaus:

Evangelische Untere Stadtkirche und Musikschule:

Zur Alten Münz:

Avemann’sches Haus – Reichskammergerichtsmuseum:

Restaurant Ludwig’s – ursprünglich befand sich an dieser Stelle die Zehntscheune, nach Jahren der unterschiedlichsten Nutzung wurde im Jahre 1976 im Rahmen der Altstadtsanierung das ehemals öffentliche Gebäude mit der vorhandenen historischen Bausubstanz vollständig renoviert und als Gaststätte wieder der Öffentlichkeit zugängig gemacht:

Säuturm:

Östliche Stadtmauer, stadtseitig, südlich vom ehemaligen Obertor:

Stadthalle:

Wasserwerk:

Amtsgericht:

Haus Zur Sonne:

Stadt- und Industriemuseum im Deutschordenshof:

Wetzlarer Dom Unserer Lieben Frau:

Michaelskapelle:

Hauptwache:

Städtisches Kaufhaus – Altes Rathaus:

Historisches Rathaus:

Von Ingelheim’scher Palais – Alte Post:

Haus Zur Sternwarte:

Die Lahn an der Colchester-Anlage:

Arno-Riedl-Brücke – die Ponton-Brücke wird traditionell im Frühjahr aufgebaut und im Herbst wieder abmontiert (erstmals 1985). Sie verbindet den Bereich Langgasse/Hintergasse in der Wetzlarer Innenstadt mit der Colchester-Anlage und der Altstadt:

Alte Lahnbrücke:

Wetzlarer Dom aus Richtung Alte Lahnbrücke:

Evangelische Hospitalkirche:

Mobilfunkturm Wetzlar (09.06.2024):

Evangelische Paulskirche in Hermannstein:

Altes Rathaus Hermannstein:

Burg Hermannstein:

Willkommenstafel in Hermannstein:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 27.08.2024 – abweichende Aufnahmedaten in Klammern.

BAD HERSFELD

(30.700 Einwohner, 212 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg im Nordosten von Hessen. Überregional ist Bad Hersfeld vor allem durch die seit 1951 alljährlich stattfindenden Bad Hersfelder Festspiele in der Stiftsruine bekannt. Die Stiftsruine gilt als die grösste romanische Kirchenruine Europas. Laut schriftlicher Überlieferung begann die Geschichte Bad Hersfelds mit dem Mönch Sturmius, der 736 in Haerulfisfelt eine mönchische Einsiedelei errichtete, und mit Lullus, der 769 am selben Ort das Benediktinerkloster Hersfeld gründete. Beide waren Schüler des Missionsbischofs Bonifatius. Ausgrabungen deuten allerdings mit neolithischen Siedlungsspuren um 2000 v. Chr., einem bronzezeitlichen Grab um 1200 v. Chr. und Funden aus der La-Tène-Zeit um 400 v. Chr. auf eine weit frühere Besiedlung im Stadtbereich hin. Hersfeld wurde 1142 erstmals als Marktort und 1170 als Stadt erwähnt. In diese Zeit fiel auch der Höhepunkt der reichspolitischen Bedeutung der Abtei Hersfeld. In den folgenden Jahrhunderten schwand die Macht der Abtei, die sich seit dem Interregnum nicht mehr auf die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches stützen konnte. Ab 1373 erhielt die Landgrafschaft Hessen, durch Schutzbündnisse, Einfluss auf die Stadt. In der Vitalisnacht 1378 erreichte der Machtkampf zwischen Abtei und Stadt seinen Höhepunkt. Im Jahre 1439 wurden grosse Teile der Stadt durch einen Brand zerstört. Das älteste Fachwerkhaus in der Stadt ist das Küsterhaus von 1452. Abt Ludwig V. (1571–1588) löste für viele Jahrhunderte die letzte Baublüte in der Stadt aus, indem er die Gebäude der Abtei im Stil der Weserrenaissance aus- und umbauen liess. Durch den Deutschen Bauernkrieg 1525 fielen grosse Teile der Stadt und der Abtei an Hessen. Nach dem Tod des letzten Abtes im Jahr 1606 und dem Westfälischen Frieden 1648 wurde die gefürstete Reichsabtei Hersfeld der weltlichen Landgrafschaft Hessen-Kassel zugesprochen. Im Siebenjährigen Krieg 1761 brannten die Stiftskirche und die Klostergebäude nieder, und 1807 entkam die Stadt knapp der völligen Vernichtung durch napoleonische Besatzungstruppen, da der badische Oberstleutnant Lingg die Befehle Napoléons nur wörtlich ausführte – er sollte die Stadt an allen vier Seiten anzünden und tat dies, indem er vier einzeln stehende Gebäude anzünden liess. Im Jahre 1821 wurde Hersfeld Kreisstadt des Landkreises Hersfeld in Kurhessen. Bereits 1866 wurden ein Bahnhof eröffnet und der Eisenbahnverkehr aufgenommen. Seit 1938 ist Hersfeld über eine Straßenauffahrt mit der von Kirchheim nach Kassel führenden Autobahn (heute die A 7) verbunden. 1945 verbürgten sich zwei gefangengenommene Offiziere für die friedliche Übergabe Hersfelds und bewahrten so die Stadt ein zweites Mal vor der Zerstörung. Ab 1945 war Hersfeld als Garnison der US-Armee überwiegend Standort gepanzerter US-Kavallerie Regimenter. Auftrag der Einheiten war die Sicherung der innerdeutschen Grenze im höchst vulnerablen Abschnitt des sogenannten Fulda Gap. 1993 teilte das US-Verteidigungsministerium mit, dass die 3. Schwadron des 11th ACR Blackhorse abgezogen und durch die Räumung der McPheeters Barracks der Standort Bad Hersfeld aufgeben wird. Seit 1949 darf sich die Stadt Bad Hersfeld nennen, seit 1963 ist sie Hessisches Staatsbad. Nach der Zusammenlegung der früheren Kreise Hersfeld und Rotenburg wurde Bad Hersfeld zur Kreisstadt des neu entstandenen Kreises Hersfeld-Rotenburg bestimmt.

Bahnhof-Empfangsgebäude:

Klausturm:

Amtsgericht:

Taubenturm – durch die Einrichtung von drei Taubenschlägen in Bad Hersfeld, die von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut werden, konnte eine tierschutzgerechte Regulierung des Taubenbestandes umgesetzt werden:

Katholische Pfarrkirche St. Lullus-Sturmius:

Schilde-Halle / Wortreich-Museum:

Pulverturm:

Rathaus:

Lullusbrunnen:

Evangelische Stadtkirche:

Das Dekanatsgebäude aus dem Jahr 1714 am Kirchplatz und der kleine Anbau rechts:

Küsterhaus:

Altes Brauhaus – denkmalgeschützten Haus, bis 1924 wurde im Anwesen die Privat-Brauerei Wolff betrieben und gab der Gaststätte ihren Namen:

Konrad-Duden-Stadtbibliothek:

Historischer Kammerhof – vierstöckiger verputzter Massivbau, 1617 von Heinrich Lersner errichteter Ergänzungsbau zum ursprünglichen Kammerhof:

Mauerturm am Perfort:

Nordschulteich in den Leonhard-Müller-Anlagen:

Friedrich-Fröbel-Schule:

Reste der Stadtmauer und Halbschalenturm bei der Stiftsruine:

Stiftsruine:

Museum der Stadt Bad Hersfeld:

Katharinenturm:

Finanzamt:

Robert-Heil-Turm auf dem Tageberg:

Blick vom Hainberg auf Bad Hersfeld:

Wandelhalle des Kurhauses:

Stadthalle:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 12.08.2024.

FRIEDBERG (HESSEN)

(31.300 Einwohner, 140 m ü. NHN) ist eine Mittelstadt am nördlichen Rand des Rhein-Main-Gebiets und der Verwaltungssitz des Wetteraukreises. Die ehemalige Freie Reichsstadt und Messestadt gehörte im Mittelalter zu den wichtigsten Städten im heutigen Hessen. Die reiche Vergangenheit lässt sich bis heute im gut erhaltenen Stadtbild ablesen. ls Friedberg in der Stauferzeit in das Licht der geschichtlichen Überlieferung tritt, hat es wie in der römischen Zeit eine Mittelpunktfunktion. In der Urkunde, die den Namen Wridburg im Jahre 1216 erstmals nennt, wies Friedrich II., der Hohenstaufer, den Friedberger Burggrafen und den Schultheissen von Frankfurt an, den Reichministerialen von Münzenberg in seinen Rechten zu respektieren, in die ihn der König wieder eingesetzt hatte. Die unter Friedrich Barbarossa reichstreue Ministerialenfamilie, die auf ihrer prächtigen romanischen Burg Münzenberg in der nördlichen Wetterau sass, hatte sich zuvor der staufischen Partei entfremdet. Bezog sich diese erste Erwähnung auf den Burggrafen von Friedberg als einen staufischen Reichsbeamten, auf den sich der König in seiner terra imperii, dem Wetterauer Reichsland, stützen konnte, so wird 3 Jahre später, 1219, die Stadt Friedberg im Zusammenhang mit Frankfurt und Gelnhausen erstmals urkundlich genannt. Beide Erwähnungen setzen aber bereits politisch handlungsfähige Gemeinwesen voraus, die schon seit Jahrzehnten existierten. Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Friedberg war die Tuchproduktion. In Friedberg fanden jährlich zwei Messen statt. Das begehrte Friedberger Tuch erreichte Handelsplätze von Lübeck bis Wien, von Schlesien bis in den Niederlanden. Im 14. Jahrhundert hatte Friedberg ca. 3.000 Einwohner – für damalige Verhältnisse eine Stadt mittlerer Grösse. Innere soziale Konflikte, schwere Stadtbrände (1383 und 1447) und eine wirtschaftliche Depression liessen die Stadt in ihrer Bedeutung sinken. Ende des 14. Jahrhunderts hatten die Friedberger Messen nur noch lokale Bedeutung, die Tuchproduktion ging zurück. Die Frankfurter Messe verdarb als Konkurrenz den Markt. Die Stadt verschuldete sich in dieser Phase des Niedergangs zusehends. Das Alte Reich verpfändete die Reichsstadt Friedberg seit 1347 mehrfach an verschiedene Herren. 1497 gab es in Friedberg nur noch etwa 1.300 Einwohner, reichere Bürger zogen vielfach nach Frankfurt. Die Stadt litt bedingt durch ihre Lage an verschiedenen Fernstrassen stark unter kriegerischen Ereignissen, dem Dreissigjährigen Krieg, dem Siebenjährigen Krieg, den französischen Revolutionskriegen und den damit verbundenen Plünderungen. Der Bau der Main-Weser-Bahn (1850–1852) führte langsam wieder zu einem wirtschaftlichen Aufstieg. Die erste Automobil-Post-Linie der Deutschen Reichspost verkehrte 1906 zwischen Friedberg und Ranstadt. Am 29. März 1945 wurde Friedberg von Truppen der 3. US Army besetzt. Dabei konnte der US-amerikanische Kommandeur, Major Smith, dafür sorgen, dass die Stadt nicht einfach zusammengeschossen wurde, sondern nach Verhandlungen mit verantwortlichen Wehrmachtsoffizieren geordnet übergeben und weiteres Blutvergiessen sowie weitere Zerstörungen vermieden werden konnte. Seit 1980 ist Friedberg Sitz der Subaru Deutschland GmbH. Ebenfalls ansässig ist der Spieleverlag Pegasus-Spiele. Seit 1992 hat die Fredenius Kabi mit Sitz in Bad Homburg eines ihrer grössten Werke in Friedberg.

Bahnhof Empfangsgebäude:

Haus des Handwerks:

Ehemaliges Postamt:

Rathaus:

Evangelische Stadtkirche Userer Lieben Frau:

Wetterau Museum:

Katholische Marienkirche:

Roter Turm:

Stadtbauamt – zweigeschossiges, traufständiges Fachwerkwohngebäude, das als historischer Teil der Stadtkirchhofumgebung besonders erhaltenswert ist:

Ehemaliges Postamt – von 1710 bis 1892:

Altes Rathaus:

Burg Friedberg (weitere Aufnahmen siehe dort):

Landratsamt Gebäude A und B:

Amtsgericht:

Wasserturm und Gedenkstätte Friedberg auf dem Wartberg:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 29.07.2024.

BENSHEIM

(41.800 Einwohner, 115 m ü. NHN) ist eine Stadt im südhessischen Landkreis Bergstrasse. Bensheim liegt an der Bergstrasse und ist mit mehr als 40.000 Einwohnern die grösste Stadt des Kreises. Im Jahre 765 wird Bensheim im Lorscher Codex erstmals urkundlich erwähnt. Der Name Bensheim ist wohl auf einen Ritter Basinus zurückzuführen. Das ursprüngliche Basinsheim wird im Lauf der Jahrhunderte zu Bensheim. 956 erhält Bensheim das Marktrecht, im 13. Jahrhundert das Stadtrecht. Handel und Gewerbe blühen seitdem auf. Im Jahr 1301 wird Bensheim beim grossen Stadtbrand zerstört und in der Folge von wechselnden Obrigkeiten beherrscht. Im Jahr 1732 zerstört ein heftiges Unwetter mit verheerender Überschwemmung die damalige Holzbrücke über die Lauter. Daraufhin wird die sogenannte Mittelbrücke mit den Figuren der beiden Brückenheiligen Johannes von Nepomuk und Franz Xaver errichtet. 1803 fällt Bensheim an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Mit der nun beginnenden Industrialisierung werden die mittelalterlichen Vor- und Altstadtbereiche erweitert. Die Ansiedlung erster Industrien wird durch die 1846 eröffnete Main-Neckar-Bahn von Frankfurt nach Mannheim und Heidelberg begünstigt. Innerhalb von 100 Jahren verdreifacht sich die Einwohnerzahl auf über 9000. Um 1900 nimmt der Anteil an Industriearbeitern mit Nebenerwerbslandwirtschaft ebenso zu wie der an Beamten, Offizieren und Pensionären, deren Ansiedlung in bessere Wohngegenden gefördert wird. Zum 1. April 1939 werden die Gemeinden Auerbach, Schönberg und Zell eingemeindet. Erst 1971 kommen Fehlheim, Gronau, Hochstädten, Langwaden, Schwanheim und Wilmshausen hinzu. Kurz vor dem Einmarsch amerikanischer Truppen am 27. März 1945 werden durch Brandbomben fast 150 Wohn- und Geschäftshäuser in der Altstadt sowie die Pfarrkirche St. Georg und das Rathaus am Marktplatz zerstört. Nach der Beseitigung der Kriegsschäden und dem Wiederaufbau setzt Anfang der 1970er Jahre die Sanierung der Altstadt mit zahlreichen Fachwerkhäusern ein. 1968 wird das Parktheater eröffnet und zum Hessentag 1976 das Bürgerhaus errichtet. Heute lockt Bensheim mit seinem historischen Stadtkern und idyllischen Plätzen, die zum Flanieren und Entspannen einladen. Die malerische Innenstadt mit liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern und

ehemaligen Adelshöfen lädt ebenso zu einem Besuch ein wie diverse Orte ausserhalb.

Das Auerbacher Schloss, das im Jahr 2009 zu Hessens beliebtestem Bauwerk gewählt wurde, das 1857 eingeweihte Kirchberghäuschen und der Staatspark Fürstenlager in Bensheim-Auerbach – hier steht im Übrigen der älteste Mammutbaum auf europäischem Festland – sind sehr beliebte Ausflugsziele. Durch die Ansiedlung grosser Gewerbebetriebe zählt Bensheim auch zu den wirtschaftlich stärksten Städten in der Region. Viele international erfolgreich agierende Unternehmen sind hier angesiedelt.

Kolpinghaus – städtebaulich wirkungsvoll plaziertes Gebäude an der Ecke zur Neckarstrasse, wohl im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts erbaut. 1931 wurde das Gebäude von der Kolpingfamilie aufgekauft und für ihre Zwecke umgenutzt. Im Obergeschoss befindet sich eine zentrale Nische mit Josefsfigur:

Rinnentorturm:

Katholische Hospitalkirche St. Josef:

Friedhofskirche St. Crescens:

Blicke zum Hemsberg (262 m) auf dem Weg zum Luginsland (Blaues Türmchen):

Luginsland (Blaues Türmchen):

Blick auf Zell vom Weg zum Bismarckturm:

Bismarckturm Bensheim:

Blick nach Heppenheim und auf eine Unterstandshütte auf dem Abstieg vom Hemsberg:

Blick in die Grieselstrasse mit St. Josef im Hintergrund:

Ehemaliges Hessisches Staatsweingut – erbaut für den Küfer Franz Mühlum als traufständiger, zweigeschossiger Putzbau um 1904:

Stadtmühle und Museum Bensheim:

Winkelbach (im späteren Verlauf die Lauter) in Höhe Stadtmühle:

Alte Gerberei:

Roter Turm:

Katholische Pfarrkirche St. Georg:

Marktbrunnen:

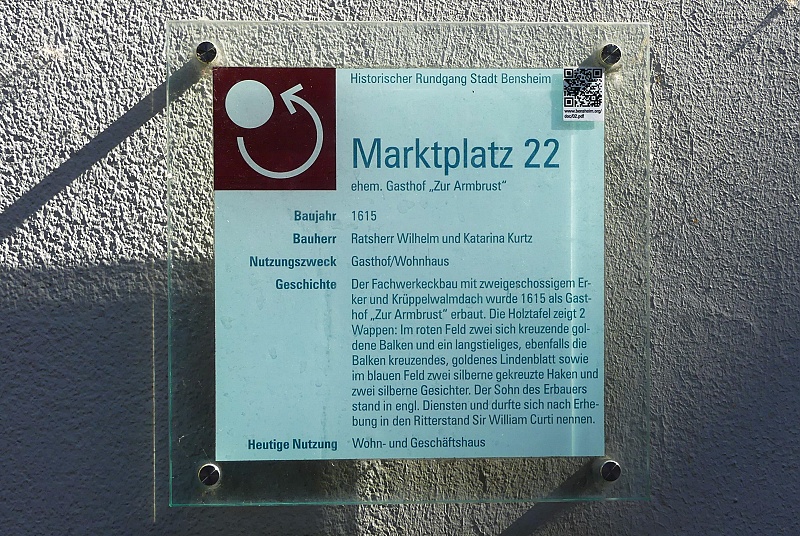

Ehemaliges Gasthaus zur Armbrust:

Wohn-und Geschäftshaus am Marktplatz 2 – das Haus ist wahrscheinlich von dem Mainzer Domschaffner Hans Scholl erbaut worden:

Mittelbrücke:

Ehemalige Domkapitelfaktorei:

Wambolter Hof:

Hohenecker Hof – er liegt am Rande der Altstadt und zeigt dem Betrachter zwei sehr unterschiedliche Seiten. Im Bild die nach Westen (am Beauner Platz) gerichtete rote verklinkerte Fassade mit Treppengiebel und Terrassenvorbau:

Bürgerhaus – Kultur- und Kongresszentrum:

Dalberger Hof mit dem eingebauten Stadtmauerturm:

Parktheater:

Alle Aufnahmen entstanden bei einem Kurzbesuch am 18.07.2024.

IDSTEIN (TAUNUS)

(25.700 Einwohner, 266 m ü. NHN) ist eine Stadt im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis. Sie liegt im Taunus, nördlich der Landeshauptstadt Wiesbaden, und erfüllt nach hessischer Landesplanung die Funktion eines Mittelzentrums. Idstein trägt seit dem 18. Oktober 2016 die amtliche Zusatzbezeichnung Hochschulstadt, in Bezug aufden hiesigen Hauptsitz der privaten Hochschule Fresenius. Idstein wurde urkundlich 1102 das erste Mal erwähnt. 1287 erwirkte Graf Adolf von Nassau-Idstein bei König Rudolf von Habsburg die Verleihung der Stadtrechte. Adolf von Nassau war von 1292 bis 1298 als Nachfolger von Rudolf von Habsburg deutscher König. Bis 1721 war Idstein mit Unterbrechungen Residenzstadt der Grafen bzw. Fürsten von Nassau-Idstein und dadurch Zentrum der Region. Nach Erlöschen der Linie Nassau-Idstein hatte die Stadt Bedeutung als Sitz des nassauischen (ab 1866 preussischen) Archivs, als Gerichtsort und Sitz eines Oberamtes. Schulen wie Gymnasium, Lehrerseminar, Landwirtschaftsschule, Baugewerkschule waren landesherrliche/städtische Gründungen, die der Stadt Zuspruch und Popularität brachten. Seit Ende des 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Idstein Standort einer bedeutenden Lederindustrie. Idsteins Schatz ist seine alte Bausubstanz: Fachwerkhäuser vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, teilweise mit reichem Schnitzwerk, Adelssitze wie der Stockheimer Hof aus dem 16. Jahrhundert und die ehemals herrschaftliche Gebäudegruppe in der oberen Schlossgasse mit Hexenturm und Schloss. Reizvoll sind auch die schlichten, aber gepflegten und neuerdings wieder sehr begehrten Handwerkerhäuser aus der Zeit der ersten Stadterweiterung um 1700. Der König-Adolf-Platz ist das Zentrum der Stadt und ihre gute Stube. Er ist umgeben von Fachwerkhäusern, die grösstenteils um 1600 datieren. Im Juni 2002 fand der 42. Hessentag in Idstein statt. Im Zuge dessen entstand die Idee einer engeren kommunalen Zusammenarbeit der Stadt Idstein mit den Gemeinden Hünstetten, Niedernhausen und Waldems. Unter der Bezeichnung Idsteiner Land werden seitdem Kooperationen in unterschiedlichen Bereichen durchgeführt.

Empfangsgebäude des Bahnhofs:

Amtsgericht:

Hochschule Fresenius – Das dominante Backsteingebäude an der Limburger Strasse wurde für die Idsteiner Baugewerkschule, einer städtischen Gründung von 1869, errichtet. 1995 übernahm die Hochschule Fresenius, eine staatlich anerkannte private Fachhochschule, die Liegenschaft mit den Fachbereichen Chemie und Biologie, Gesundheit sowie Wirtschaft und Medien:

Alte Feuerwache – Im Jahr 1924 wurde das Gebäude der ehemaligen Feuerwache in Idstein errichtet. Es wurde von der 1876 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Idstein bis zu deren Umzug in den modernen Feuerwehrstützpunkt im Jahr 1982 genutzt. Seit 2004 beherbergt es das Idsteiner Brauhaus:

Residenzschloss:

Gebäudegruppe der ehemaligen Burganlage mit dem Alten Amtsgericht:

Hexenturm:

Die ehemalige Zehntscheuer – der Herrenspeicher:

Ehemaliges Gefägnis:

Kanzleitor:

Rathaus:

Schiefes Haus:

Killingerhaus:

Innenstadtplan:

Evangelische Unionskirche:

Blick aus der Obergasse zum Hexenturm:

Deutsches Haus – Gaststätte in der Obergasse:

Druckerei Grandpierre:

Blick aus der Obergasse zum Rosenkippel (379 m) mit Funkmast und Solarpark:

Stadthalle und Bücherei:

Stockheimer Hof und Rosenhaus:

Turm der katholischen St.-Martins-Kirche:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 10.07.2024.

KELKHEIM (TAUNUS)

(29.100 Einwohner, 190 m ü. NHN) ist eine Stadt im hessischen Main-Taunus-Kreis im Regierungsbezirk Darmstadt. Die Stadt liegt im Vortaunus innerhalb des Rhein-Main-Gebietes. Ihr Kerngebiet liegt rund zehn Kilometer nordwestlich des Frankfurter Stadtteils Unterliederbach. Kelkheim ist hinsichtlich der Einwohnerzahl die zweitgrösste Stadt des Landkreises hinter der Kreisstadt Hofheim am Taunus. Als Stadt ist Kelkheim noch vergleichsweise jung. Die ersten urkundlichen Erwähnungen der Stadtteile erfolgten schon relativ früh: 780 – Fischbach und Monster-Liederbach, das heutige Münster, 874 – Hornau, 880 – Kelkheim, 1285 – Eppenhain und 1294 – Ruppertshain.

Die Aufwertung zur Stadt erfolgte jedoch erst zum 1. April 1938, als Prinz Philipp von Hessen die Eingemeindung von Münster und Hornau nach Kelkheim verfügte und der so entstandenen Grossgemeinde gleichzeitig die Stadtrechte verlieh. Die insgesamt 5.300 Einwohner fragte dabei jedoch niemand, was vor allem in Münster zu grossem Unmut führte. Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühten sich dann auch die Münsterer Bürger, ihre Eigenständigkeit erfolglos zurück zu erlangen. Trotz einer Unterschriftensammlung bestätigte die Landesregierung die Zwangsvereinigung. Seine heutige Gestalt mit sechs Stadtteilen erhielt Kelkheim dann im Zuge der Hessischen Gebietsreform, 1977 kamen die Gemeinden Fischbach, Ruppertshain und Eppenhain zu dem Stadtverband hinzu. Auch hierbei gab es Widerstände. So hatten sich Ruppertshain und Eppenhain nur wenige Jahre zuvor zur Gemeinde Rossert zusammen geschlossen, um der Eingemeindung zu entgehen. Trotz aller Bemühungen um lokale Eigenständigkeit, was die grosse Politik angeht, teilten die Bewohner der heutigen Kelkheimer Stadtteile durch die Jahrhunderte weitgehend das gleiche Schicksal. So waren sie lange Zeit Untertanen des Mainzer Kurfürsten. Nachdem dessen Territorium zu Beginn des 19. Jahrhunderts ausgelöst worden war, mussten sie mehrfach ihre politische Loyalität wechseln. Dabei fielen die Orte zunächst an das Herzogtum Nassau. 60 Jahre lang wurden sie von Wiesbaden aus regiert. Nachdem sich jedoch der Herzog von Nassau 1866 im preussisch-österreichischen Krieg auf die falsche Seite – die des Verlierers Österreich – gestellt hatte, musste er sein Herrschaftsgebiet an Preussen abtreten. 1867 teilte die preussische Regierung ihre neuen Gebiete in Landkreise ein. Dabei kamen Hornau, Kelkheim, Fischbach, Ruppertshain und Eppenhain zum Obertaunuskreis, Münster hingegen fiel an den Landkreis Wiesbaden (Main-Taunus). Erst seit der Gründung des Main-Taunus-Kreises 1928 gehören alle heutigen Kelkheimer Stadtteile wieder einer Verwaltungseinheit an. Kelkheim ist die Stadt der Möbel, was besonders im letzten Jahrhundert zum Tragen kam. Doch zwischenzeitlich hat sich hier einiges geändert. Die Kelkheimer Schreiner behaupten sich heute als Spezialisten für den besonderen Geschmack. In Kelkheim fehlt ein historischer Stadtkern. Deshalb wurde seit den 1970er Jahren die Idee einer Stadtmitte voran getrieben. Neben der Stadtmitte Süd wurde das Gesundheitszentrum im nördlichen Teil gebaut. Abgeschlossen wurde das Projekt mit der Fertigstellung der Stadtmitte Nord im Jahr 2008. Einkaufsmöglichkeiten in leistungsfähigen Geschäften und die kostenlosen Parkplätze im gesamten Stadtgebiet locken nicht nur die Kelkheimerinnen und Kelkheimer zum stressfreien Einkauf. Durch die landschaftlich reizvolle Umgebung und die günstige Lage am Südhang des Taunus kann man hier der Natur direkt begegnen. Viele Ziele wie der Rettershof, der Atzelberg oder der Gimbacher Hof bieten den Erholungssuchenden, seien es Spaziergänger, Wanderer oder Radfahrer, vielfältige Möglichkeiten. Eine grosse Anzahl von Freizeiteinrichtungen und unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen laden zu erholsamen Stunden ein. Dabei haben das normale und das gehobene Niveau ihren gleichrangigen Platz. So gibt es wechselnde Open-Air-Veranstaltungen, klassische und volkstümliche Konzerte der Kulturvereine und auch sportliche Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung.

Fernmeldeturm Atzelberg:

Katholische Pfarrkirche St. Josef in Eppenhain:

Altes Rathaus Eppenhain:

Atzelbergturm:

Ehemalige Lungenheilstätte (Zauberberg) in Ruppertshain:

Altes Rathaus Ruppertshain:

Hofgut Rettershof und Schlosshotel:

Katholische Pfarrkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit:

Bürgerhaus Kelkheim-Fischbach (ehemaliges Rathaus Fischbach):

Staufenhalle Fischbach:

Bahnhof Kelkheim:

Katholische Kirche St. Martin in Hornau:

Alte Martinskirche Hornau:

Stadthalle Kelkheim:

Rathaus Kelkheim:

Freiwillige Feuerwehr Kelkheim:

Ehemaliges Postamt von 1911:

Museum Kelkheim:

Stadtkapelle St. Petrus und Paulus:

Kloster und Pfarrkirche Sankt Franziskus:

Altes Rathaus Münster:

Katholische Kirche St. Dionysius:

Herrgottspetzerbrunnen:

Kulturbahnhof Kelkheim-Münster:

Alle Aufnahmen enstanden am 30.04.2024 (Eppenhain/Ruppertshain), 25.06.2024 (Fischbach) und 26.06.2024 (Hornau/Kelkheim-Mitte/Hornau).

ERBACH

(14.100 Einwohner, 210 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des südhessischen Odenwaldkreises. Erbach, das erstmals im 11. Jahrhundert schriftlich erwähnt wird, hat sich seinen historischen Charme bewahrt. Entlang der Mümling und im Altstadtbereich laden viele Plätze zum Verweilen ein. Romantische Fachwerkhäuser und die zum Schloss gehörenden Gebäude erzählen von der wechselvollen Geschichte einer Stadt, von der aus über viele Jahrhunderte hinweg eine ganze Region regiert wurde. Im ehemaligen Burggraben, heute die Straße Am Schlossgraben, befindet sich das älteste Holzkunstfachgeschäft im Odenwald. Holzspielwaren, Schnitzereien, Haushaltswaren und Figuren aus dem Erzgebirge sind hier das ganze Jahr über im Angebot. Nördlich des Erbacher Schlosses, in einem Bogen der Mümling, liessen sich im Mittelalter niederadlige Burgmannen nieder. Im Städtel befinden sich neben der evangelischen Stadtkirche zahlreiche ältere Fachwerkbauten. Zu ihnen zählen mehrere Burgmannenhöfe, zum Beispiel das Tempelhaus (Städtel 21), die Habermannsburg (Städtel 26) und das Burgmannenhaus Pavey (Städtel 32). Diese Gebäude schliessen sich teilweise eng an das Burggelände an. Da sie zusammen mit diesem die Insel der Mümling einnahmen, erhielt die Siedlung, die den Kern der Stadt Erbach bildete, eine eigene Ringmauer. Die Geschichte der Stadt ist eng mit dem Grafenhaus Erbach verbunden, das zum rheinfränkischen Uradel gehörte und bis 1806 die Regentschaft in der Region innehatte. Bedeutendster Vertreter der Familie ist Graf Franz I. zu Erbach-Erbach (1754-1823), der die Elfenbeinschnitzerei im Odenwald einführte und als bedeutender Altertumsforscher gilt. Das Deutsche Elfenbeinmuseum mit der Erbacher Rose zeugt noch heute von den beeindruckenden Kunstwerken, die Elfenbeinschnitzer bis heute hier gestalten. Die im Schloss befindlichen Antiken, Rüstungen und Geweihe hat Graf Franz I. zu Erbach-Erbach auf vielen Reisen zusammengetragen. Ein Standbild von ihm in römischer Toga ziert den Marktplatz bis heute – auch wenn es im Sommer 2005 einmal vom Sockel fiel und zerbrach. Die zeitliche Nähe zum Verkauf des Schlosses an das Land Hessen im Jahre 2005 gehört zu den Skurrilitäten der Stadtgeschichte.

Landratsamt Odenwaldkreis:

Katholische Pfarrkirche St. Sophia:

Evangelische Stadtkirche:

Tempelhaus (Steinernes Haus) mit Erasmuspforte:

Echterhaus:

Altes Rathaus:

Erbacher Schloss:

Orangerie und Lustgarten:

Ehemalige Schlossmühle mit der Mümling:

Denkmal Graf Franz I.:

Rathaus in der Neckarstrasse:

Blick von der Neuen Lustgartenstrasse auf das Schloss und Kirche:

Burgmannenhaus Pavey:

Bahnhof Erbach mit Güterhalle und Museumslok Kö 5104:

Blick vom Bahnhof auf Erbach:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 14.04.2024.

MICHELSTADT

(16.000 Einwohner, 201 m ü. NHN) ist eine Stadt im südhessischen Odenwaldkreis, im Odenwald etwa mittig zwischen Aschaffenburg und Heidelberg gelegen. Es ist davon auszugehen, dass die ersten Bewohner der Gegend um Michelstadt Kelten waren. Bodenfunde und einige Hügelgrabreste weisen auf eine frühe Besiedlung bereits um 800 bis 500 vor Christus hin. Im ersten Jahrhundert nach Christus besetzten die Römer den Odenwald und sicherten eroberte Gebiete durch Kastelle und eine Grenzwehr, den Limes, ab. Im Stadtteil Vielbrunn kann die originalgetreue Rekonstruktion eines Römischen Wachturms besichtigt werden. Etwa zum Ende des 7. Jahrhunderts wurde die Gegend um Michelstadt durch den Missionar Kilian zum Christentum bekehrt. 741 erfolgte die Ersterwähnung der Stadt in einer Schenkungsurkunde an den Bischof Burkhard von Würzburg. Darin wird die Gemeinde Michlinstat genannt. Nach dem Tode des Bischofs ging Michelstadt vermutlich wieder an die fränkische Königskrone zurück. Etwa um das Jahr 815 erfährt man Genaueres über Bewohner und Baulichkeiten der Stadt. 827 erbaut Einhard, der im Odenwald seinen Altersruhesitz aufschlagen will, die Steinbacher Basilika (Einhardsbasilika), die heute zu den ältesten noch erhaltenen karolingischen Bauwerken nördlich der Alpen zählt. Nach Einhard wird das Kloster Lorsch zum Eigentümer der Mark Michelstadt und unter seinem Abt Gerbodo (951-972) wird eine Burg, die heutige Kellerei, erbaut, und in den Urkunden ist fortan von einem castellum michlinstat zu lesen. Nach dem Zerfall des Klosters Lorsch ging der Besitz der Gegend an das Erzbistum Mainz. In jahrelangen Streitigkeiten zwischen Kurmainz und dem südlichen Nachbarn Kurpfalz wird auch Michelstadt 1307 vollkommen zerstört. Nutzniesser des Konfliktes zwischen Mainz und der Kurpfalz war ein Adelsgeschlecht, das sich nach seiner Burg von Erbach nannte. Diesen Herren und späteren Schenken zu Erbach gelang es, eine eigene Territorialherrschaft zu begründen, und sie auch waren es, die den Wiederaufbau Michelstadts mit Toren und Ringmauer ab 1390 veranlassten. Leider wurden die Stadttore im 19. Jahrhundert als Verkehrshindernisse abgerissen, was zu kurz gedacht war, denn mit seinen drei Tortürmen könnte Michelstadt sicher heute das Odenwälder Rothenburg genannt werden. Immerhin aber sind noch die Stadtmauer mit einigen Türmen, sowie ringsum eine doppelte Wallgrabenanlage vorhanden. Durch die Jahrhunderte und durchaus bis heute behauptet die Stadt eine Stellung als bürgerlich-kultureller und wirtschaftlicher Schwerpunkt des hessischen Odenwaldes. Grundlage dafür waren in früherer Zeit gräfliche Privilegien wie Markt-, Mauer- und Selbstverwaltungsrechte. In jüngerer Zeit siedelten sich einige Behörden und Institutionen an, wie Konsistorium, Amtsgericht, Forstamt, Gymnasium und Finanzamt. Michelstadt war also durch Handwerk und Kaufmannsstand sowie Behörden stark bürgerlich geprägt. Die geschichtliche Bedeutung Michelstadts spiegelt sich in seinen Baudenkmalen wider. Davon sind die markantesten in der Altstadt gelegen und prägen bis heute das Stadtbild.

Empfangsgebäude des Bahnhofs:

Einhardsbasilika in Steinbach:

Schloss Fürstenau:

Schlossmühle und Kavaliershaus:

Modell von der Stadtmühle Hulst, der Partnerstadt von Michelstadt, am Bahnhofsvorplatz:

Stadtverwaltung im Gebäude der ehemaligen Kaltwasseranstalt:

Ehemaliges Untertor:

Bienenmarkt Tor von 1969:

Bienenmarktspforte von 1968:

Wehrmannshaus und der Spitze Turm:

Evangelische Stadtkirche:

Historisches Rathaus:

Löwenhof und ehemalige Posthalterei von Thurn und Taxis:

Alte Schmiede – zwischen 1562 und 1803 wurde hier das Schmiedehandwerk ausgeübt:

Burg Michelstadt („Kellerei“) und Museum Kainsbacher Mühle:

Diebsturm:

Forstamt – traufständiger Putzbau von 1907:

Odenwaldhalle:

Amtsgericht:

Finanzamt:

Erbacher Strasse und das Hochhaus Nr. 49:

Users Today : 509

Users Today : 509 Users Yesterday : 399

Users Yesterday : 399