Städtetrips

KAHL AM MAIN

(8.400 Einwohner, 110 m ü. NHN) ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg. Sie liegt am Main im Rhein-Main-Gebiet in der Region Bayerischer Untermain, rund 30 Kilometer östlich von Frankfurt am Main zwischen Aschaffenburg und Hanau, direkt an der Landesgrenze zu Hessen (Main-Kinzig-Kreis). Die erste bis heute bekannte urkundliche Erwähnung Kahls führt ins Jahr 1282 zurück. In diesem in lateinischer Sprache verfassten Dokument aus Pergament wird Kahl als Calde bezeichnet. Dieser Name entwickelte sich im Althochdeutschen aus der frühesten Ortsbezeichnung Kaldaha. Das bedeutet soviel wie „Ort am kalten Wasser“. Nach bisherigen Geschichtskenntnissen erfolgte die Ortsgründung um 800 n. Chr. Neueste Grabungen im nordöstlichen Gemarkungsbereich zeugen jedoch davon, dass es bereits auch zu früheren Zeiten Besiedlungen gab. Entwicklung und Bedeutung verdankt die Gemeinde ihrer günstigen Verkehrslage. Einst schnitten sich hier die Salzstrasse, nach Bad Orb ins Hessische führend, und die Handels- und Heerstrasse Frankfurt – Nürnberg, die heutige Bundesstrasse 8. Die politische Zugehörigkeit des Ortes führt über das Zehntgericht Hörstein, das Freigericht Wilmundsheim, die Gerichtsherren und Herrschaften von Rannenberg, die Herren von Eppstein und Kronberger, Kurmainz und die Grafen von Hanau, Kurerzbischof von Mainz bis zur Zugehörigkeit zu Hessen-Darmstadt. Seit 1816 ist Kahl bayerisch. 1854 wurde die Bahnstrecke Hanau – Aschaffenburg nach zwei Jahren Bauzeit an die bereits seit 1846 bestehende Bahnstrecke Frankfurt – Hanau angeschlossen. Kahl wurde Bahnstation von der aus 1898 auch die Kahlgrundbahn nach Schöllkrippen ihren Anfang nahm. Um die Jahrhundertwende stiess man bei Probebohrungen auf riesige Braunkohle-Vorkommen, die aus dem einfachen Dorf eine grosse, florierende Gemeinde machten. Die Zeche Gustav nach dem Direktior der Gewerkschaft, Gustav Müller, benannt, beschäftigte über 1.000 Arbeiter aus Kahl und Umgebung. Als 1932 die abbaufähigen Kohlevorräte erschöpft waren, bedeutete dies das Ende der Kahler Braunkohle-Ära. Ein Teil der Tagebauten blieb offen, und die Abbaugruben füllten sich allmählich mit Wasser. Einige Jahrzehnte wurde hier noch Sand und Kies abgebaut – aufgrund des Baubooms in den sechziger und siebziger Jahren mit grossem wirtschaftlichen Nutzen für die Gemeinde. Heute bilden die ehemaligen Gruben eine Vielzahl von Seen, die als die Kahler Seenplatte weithin bekannt sind.

Bahnhof Kahl (Main):

Evangelische Kreuzkirche:

Alter Wasserturm:

Rathaus:

Backes:

Katholische Pfarrkirche Sankt Margareta:

Gemeindebibliothek:

Festhalle:

Schloss Emmerichshofen:

Alle Aufnahmen enstanden während einer Sonntagswanderung am 23.02.2025.

BAD SODEN-SALMÜNSTER

(13.600 Einwohner, 147 m ü. NHN) ist im osthessischen Kinzigtal umgeben von den Naturparks Spessarts und Hoher Vogelsberg. Die Gemeinde besteht aus den Kernstadtteilen Salmünster und Bad Soden sowie aus den Stadtteilen Ahl, Alsberg, Eckardroth, Hausen, Katolisch-Willenroth, Kerbersdorf, Mernes, Romsthal und Wahlert. Sie ist durch den direkten Autobahnanschluss an die Bundesautobahn 66 Fulda – Frankfurt und die Bahnstation Salmünster gut an das Ballungszentrum Rhein-Main angeschlossen, obwohl sie teilweise im Naturpark Spessart liegt. Im Stadtgebiet haben mehrere mittelständische Unternehmen und zahlreiche Dienstleister der Gesundheitsbranche ihren Sitz. Die Arbeitsplatzstruktur bietet überdurchschnittlich viele hoch qualifizierte Beschäftigungsverhältnisse, so etwa in der Medizin oder in der Forschung und Entwicklung im Automotive-Bereich. Salmünster wurde durch seine glückliche Lage an der Frankfurt-Leipziger-Strasse eine stolze Handelsstadt. Hingegen fristeten die Sodener lange ein eher armes Dasein als Salzsieder und Bauern im Schatten der Stolzenburg, abhängig von den Machtspielen um das aus den Solebrunnen hergestellte weisse Gold, das Salz. Dies änderte sich mit der Entwicklung zum Heilbad. Zeitzeugen dieser wechselvollen Geschichte finden sich überall in der Stadt. Die Stadt Bad Soden-Salmünster besteht seit dem 1. Juli 1974. Als Kur- und Gesundheitsstadt verfügt Bad Soden-Salmünster über vielfältige Gesundheitseinrichtungen, wie beispielsweise die 2005 errichtete Spessart-Therme oder die zahlreichen Fachkliniken. Seit 1928 trägt die Stadt das Prädikat Heilbad. Grundlage für die Prädikatisierung ist die äusserst starke Thermal-Sole. Quellenuntersuchungen belegen, dass die Quellen Bad Soden-Salmünsters den im chemischen Sinne für ein Heilwasser geforderten Mindestgehalt an gelösten und festen Bestandteilen in einem Kilogramm Wasser um ein Vielfaches überschreiten. Die touristische Infrastruktur wurde sowohl im gewerblichen als auch im öffentlichen Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und erweitert.

Bahnhof Bad Soden-Salmünster:

Blick aus Richtung Bahnhof zum Stolzenberg mit der gleichnamigen Burgruine und die St. Laurentius-Kirche:

Willkommenstafel am Ortseingang von Bad Soden:

Katholische Filialkirche St. Laurentius Bad Soden:

Huttenschloss:

Burgruine Stolzenberg:

Historisches Rathaus Bad Soden:

Grundschule an der Salz in Bad Soden – die Schule befindet sich in einem Gebäude im Kurgebiet und beherbergt auch ein kleines Schulmuseum aus dem Gründungsjahr 1927:

Konzertmuschel im Kurpark:

Kleines Gradierwerk:

Spessart-Forum:

Mammutbäume im Kurpark:

In der Sodner Au – Blick zurück zum Stolzenberg:

Blick voraus nach Salmünster mit dem Franziskanerkloster und St. Peter und Paul:

Erinnerungsstele zwischen Bad Soden und Salmünster in der Sodner Au:

Katholische Pfarr- und Klosterkirche St. Peter und Paul in Salmünster:

Ehemaliges Franziskanerkloster:

Evangelische Versöhnungskirche Salmünster:

Schleifrashof mit Torhaus:

Heimatmuseum Salmünster:

Rathaus Salmünster:

Huttenhof:

Amtsgasse:

Huttenschloss – Der Amthof:

Ehemaliges Gästehaus des Huttenschlosses – erbaut 1564:

Schloss Hausen:

Amtskellerei – ehemaliger Sitz des Rentmeisters – 1579-81 erbaut:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 01.02.2025.

OBERWESEL

(2.900 Einwohner, 75 m ü. NHN) ist eine Stadt am Mittelrhein. Sie liegt in Rheinland-Pfalz im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Stadt gehört der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein an, und ist einer der beiden Verwaltungssitze. Oberwesel ist gemäss Landesplanung als Grundzentrum ausgewiesen. Im Hoch- und Spätmittelalter war Oberwesel eine selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich, was sich im Stadtwappen widerspiegelt. Der Ort, den bereits keltische Treverer und Römer besiedelten, der dann unter fränkischer Herrschaft stand, wird 1220 freie Reichsstadt. Trotz der unruhigen Zeiten gelingt es den Bürgern, die Stadt zur Blüte zu bringen. Immerhin beherbergt sie in ihren Mauern bald zwei grosse Stifte und zwei Klöster. Obwohl Oberwesel bereits 1309 seine Reichsunmittelbarkeit an den Erzbischof von Trier verliert, äussert sich ihr Selbstbewusstsein vor allem beim weiteren Ausbau der Stadtbefestigung. Die Mauer, die zunächst nur die Kernstadt umgibt, wird bereits um 1240 aufgestockt und in der Folgezeit um die südliche und nördliche Vorstadt herum erweitert. Als letztes wird etwa 1350 die Mauer um das südlich gelegene Kirchhausen mit der gotischen Liebfrauenkirche errichtet. Schliesslich künden im 15. Jahrhundert neben den grossen Kirchen 22 Türme – davon acht Tortürme -, drei grosse Stadttore und 13 Mauerpforten von der Bedeutung Oberwesels. Trotz aller Wirren der nachfolgenden Jahrhunderte sind von den Türmen heute immerhin noch 16 erhalten und drei weitere als Stümpfe zu erkennen. Nach Belagerungen und Einquartierungen im Dreissigjährigen Krieg wirkte sich der Pfälzer Erbfolgekrieg besonders verheerend aus. Ein halbes Jahr lang waren die Bürger einer Armee Ludwigs XIV. ausgeliefert. Als diese endlich im Frühjahr 1689 abzog, lag die Stadt in Schutt und Asche, viele der Bürger waren als Geiseln verschleppt. Die Hoffnungen nach mehr Freiheit, die die Oberweseler ein Jahrhundert später auf die 1794 einmarschierenden französischen Revolutionstruppen gesetzt hatten, wurden ebenfalls bitter enttäuscht. 1815 kam die Region schliesslich mit der Rheinprovinz an Preussen. Doch nicht nur Kriege setzten der historischen Stadt zu. Auch der Fortschritt forderte seinen Tribut. Mit dem Bau der Eisenbahn Mitte des 19. Jahrhunderts gingen Teile der Mauer und die unmittelbare Verbindung zum Wasser verloren. Zuvor hatten die Bürger durch die vielen Pforten in der Stadtmauer direkten Zugang zum Rhein und zu ihren Gärten an seinem Ufer, das nur von Treidelpfaden gesäumt war.

Bahnhof Oberwesel:

Zehnerturm:

Katholische Pfarrkirche Liebfrauen:

Schönburg:

Blick auf Oberwesel von der Schönburg:

Blick von der Elfenley:

Transformatorenturm (1922) an der Burgwegpforte:

Weisser Turm:

Evangelische Kirche:

Pulverturm:

Kuhhirtenturm:

Blick vom Michelfeld auf den Rhein unterhalb des Rosssteins mit den Schiffen VIKING EGDIR, SPIRIT OF THE RHINE und COMPANIA:

Blick auf das rheinseitige Bahn-Portal des Rosssteintunnels auf der Rechten Rheinstrecke:

Michelfeldturm I:

Michelfeldturm II:

Katholische Pfarrkirche St. Martin mit Martinstor:

Blick auf Jungferngrund und Katzenturm:

Kölner Torturm:

Mühlentorturm und Blick die Mauer hinauf zum Niederburgturm:

Koblenzer Torturm:

Felsenturm:

Niederburger Turm und Blick auf den Mühlentorturm und Oberwesel:

Böckelheimer Turm:

Ochsenturm:

Katzenturm:

Steingassenturm:

Wernerkapelle:

Hospitalturm:

Kulturhaus und Stadtmuseum:

VIAS RB 10 von Frankfurt am Main nach Neuwied auf der rechtsrheinischen Strecke:

Rathaus:

Stadtverwaltung und Touristikinformation:

Hotel Römerkrug – familiengeführte Hotel mit eleganten Zimmern in einem Fachwerkhaus aus dem Jahre 1458:

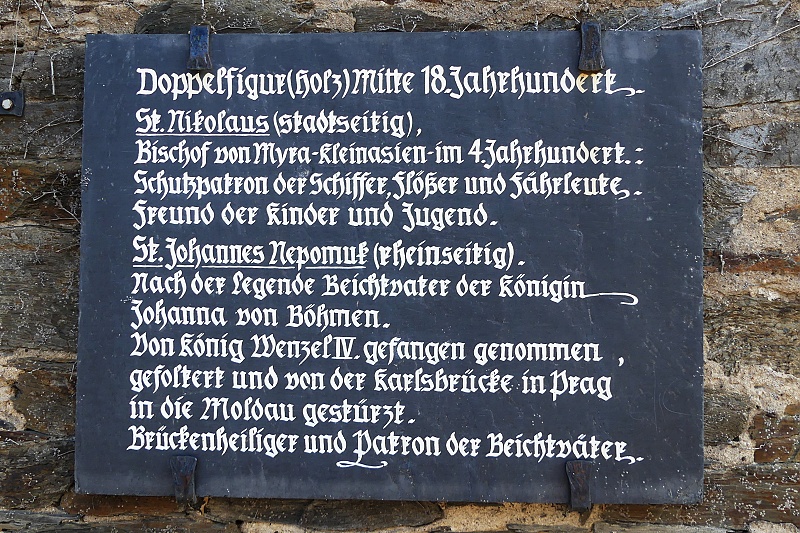

Haus Sahr-Gertum von 1830 – auf einem eigens gemauerten hohen Sockel, befindet sich eine ehemals die abgebrochene Scharpforte zierende barocke Heiligenfigur mit zwei Gesichtern (Nikolaus und Nepomuk):

Schönburger Turm:

Roter Turm:

Die Schönburg am späten Nachmittag vom Bahnhof aus gesehen:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 21.09.2024.

HERBORN

(21.200 Einwohner, 204 m ü. NHN) ist eine historische Fachwerkstadt an der Dill im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg Eigenwerbung als Nassauisches Rothenburg betrieb. Sie zeichnet sich durch eine geschlossene historische Altstadt mit vielen Baudenkmalen aus acht Jahrhunderten aus, die zu den besterhaltenen mittelalterlichen Stadtanlagen Deutschlands gezählt wird. In Urkunden erscheint Herborn zwar erst 1048, jedoch deutet der Name (Herbore, mundartlich Herwen) auf vorgermanische Ursprünge. Als Markt- und Brückenort ist Herborn schon im 13. Jahrhundert Zollstation und Sitz eines Kaufhauses (Markthalle) gewesen. Von 1584 bis 1817 war die Stadt an der Dill Standort einer von Johann VI., Graf von Nassau (1536-1606), gegründeten Hohen Schule. Der Gründungsakt fand tragischerweise nahezu zeitgleich statt mit der Ermordung des älteren Bruders von Johann VI., Wilhelm I. von Oranien, Statthalter von Holland, Seeland und Utrecht, der als Begründer des niederländischen Hauses Oranien gilt. Als Zentrum der Reformierten in Deutschland, beherrscht von dem Gedankengut des schweizerischen Reformators Johannes Calvin (1509-1564), erlangte die Herborner Hohe Schule mit den Fachbereichen Theologie, Philosophie, Recht und Medizin in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens europaweite Bedeutung. Als Nachfolgeorganisation des theologischen Fachbereichs der Hohen Schule wurde vor über 200 Jahren ein Theologisches Seminar im Herborner Schloss eingerichtet, das bis heute der Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern dient. Die Stadt wurde am 18. Januar 1701 in den Gründungsakt des Königreichs Preussen einbezogen und nach dem Deutschen Krieg von 1866 zusammen mit dem Herzogtum Nassau von Preussen annektiert. Von 1868 bis 1944 gehörte sie der preussischen Provinz Hessen Nassau und bis zum Einrücken der Amerikaner im Jahr 1945 der preussische Provinz Nassau an. Im Zweiten Weltkrieg blieb Herborn weitgehend von Bomben verschont. In den Jahren 1986 und 2016 fand hier der Hessentag, das älteste Landesfest Deutschlands, statt.

Empfangsgebäude Bahnhof Herborn:

Eiserner Steg:

Blick zum Herborner Schloss:

Hexenturm:

Amtsgericht:

Katholische Kirche St. Petrus:

Hainturm:

Scharfrichter-Haus:

Alte Gerberei:

Speckturm und Mühlbachpforte:

Alte Färberei (Haus der Vereine):

Städtisches Museum Hohe Schule:

Schloss Herborn:

Blick zum Aussichtsturm Dillblick:

Bürgerturm:

Aussichtsturm Dillblick:

Blicke auf Herborn:

Steinerne Pforte:

Corvinsche Druckerei:

Evangelische Stadtkirche:

Pfarrhaus aus dem Jahr 1840:

Herborner Schloss von Norden:

Stadtbücherei in dem aufwendig sanierten Fachwerkbau Mühlgasse 7-15:

Rathaus:

Blick in die Bahnhofstrasse:

Marktbrunnen – zur 1000-Jahr-Feier der Stadt wurde im Jahr 1914 eine auf der Zeichnung von Wilhelm Thielmann basierende Rekonstruktion des ehemaligen Brunnens erbaut. Die ursprüngliche Brunnenfigur ist im Stadtmuseum in der Hohen Schule zu sehen:

Sandtor (Leonhardsturm):

Die Dill in Höhe Bahnhofstrasse – Blick in Richtung Süden:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 31.08.2024.

WETZLAR

(55.000 Einwohner, 156 m ü. NHN) ist eine Stadt in Mittelhessen und ehemalige Reichsstadt. Sie ist die zwölftgrösste Stadt in Hessen. Wetzlar ist die Kreisstadt des Lahn-Dill-Kreises und – wie sechs weitere grössere Mittelstädte im Land Hessen – eine Stadt mit Sonderstatus. Sie übernimmt Aufgaben des Landkreises und gleicht in vielen Bereichen einer kreisfreien Stadt. Die Hochschulstadt ist als wichtiges Kultur-, Industrie- und Handelszentrum eines der zehn Oberzentren im Land Hessen. Von 1689 bis 1806 war die Stadt der letzte Sitz des Reichskammergerichtes. Wetzlar und das unweit östlich liegende Giessen sind die beiden Kerne des mittelhessischen Verdichtungsraums mit seinen etwa 200.000 Einwohnern. Mit dem nahen Rhein-Main-Gebiet bestehen enge Verflechtungen. Wetzlars wirtschaftliche Bedeutung beruht auf seiner optischen, feinmechanischen, elektrotechnischen und stahlverarbeitenden Industrie. Wetzlar ist als Sportstadt mit bedeutenden Sportlern, Sportveranstaltungen und -vereinen bekannt. Es spielen einige Mannschaften in den jeweiligen Bundesligen. Zur sportlichen Förderung sind mehrere überregionale Leistungszentren und Stützpunkte angesiedelt. Das Stadtgebiet liegt am Zusammenfluss von Dill und Lahn. Die Geschichte der Stadt Wetzlar ist geprägt durch ihre Zeit als Freie Reichsstadt und Sitz des Reichskammergerichts vom Mittelalter bis zum Ende des Heiligen Römischen Reichs 1806 sowie durch ihre Entwicklung zur Industriestadt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Älteste Siedlungsspuren reichen über die Bronzezeit bis in die Altsteinzeit zurück. Eisen wird hier mindestens seit der keltischen La-Tène-Zeit erzeugt und hat damit eine 2500-jährige Tradition. Keltische, germanische und römische Siedlungen sind an mehreren Stellen nachgewiesen. Die bisher, soweit bekannt, schriftlich belegte Geschichte der Stadt Wetzlar, reicht bis in die karolingische Zeit zurück. Weitere Hausgrundrisse sowie Speichergruben einer bronzezeitlichen Siedlung auf dem Gelände wurden untersucht und dokumentiert. Dies ist ein Beleg für die frühe vorgeschichtliche Besiedlung um 3.500 v. Chr. auf diesem exponierten, spornartigen Gelände. Als Freie Reichsstadt stieg Wetzlar vom Ende des 12. Jahrhunderts bis etwa 1350 und rund 6.000 Einwohnern nach Frankfurt zur zweitgrössten Stadt der Region auf, verarmte jedoch bis Anfang des 15. Jahrhunderts. Erneut wuchs die Stadt durch die Verlegung des Reichskammergericht (1689 bis 1806). Erst mit der verspäteten Industrialisierung ab den 1860er Jahren gelang der Stadt ein erneuter Aufstieg, wobei sie Sitz zahlreicher mittelständischer Unternehmen wurde. Im 20. Jahrhundert überschritt die Stadt die Einwohnerzahl von 50.000 und wurde Oberzentrum.

Bahnhof Empfangsgebäude (09.06.2024):

Aussichtsturm auf dem Stoppelberg (09.06.2024):

Sendeturm Stoppelberg (09.06.2024):

Brühlsbacher Warte (09.06.2024):

Bismarckturm Wismar (09.06.2024):

Burgruine Kalsmunt:

Vorstadttor von Silhofen:

Wetzlarer Dom aus Richtung Kalsmunt:

Verwaltungsgebäude der Leica Microsystems GmbH:

Jerusalemhaus:

Evangelische Untere Stadtkirche und Musikschule:

Zur Alten Münz:

Avemann’sches Haus – Reichskammergerichtsmuseum:

Restaurant Ludwig’s – ursprünglich befand sich an dieser Stelle die Zehntscheune, nach Jahren der unterschiedlichsten Nutzung wurde im Jahre 1976 im Rahmen der Altstadtsanierung das ehemals öffentliche Gebäude mit der vorhandenen historischen Bausubstanz vollständig renoviert und als Gaststätte wieder der Öffentlichkeit zugängig gemacht:

Säuturm:

Östliche Stadtmauer, stadtseitig, südlich vom ehemaligen Obertor:

Stadthalle:

Wasserwerk:

Amtsgericht:

Haus Zur Sonne:

Stadt- und Industriemuseum im Deutschordenshof:

Wetzlarer Dom Unserer Lieben Frau:

Michaelskapelle:

Hauptwache:

Städtisches Kaufhaus – Altes Rathaus:

Historisches Rathaus:

Von Ingelheim’scher Palais – Alte Post:

Haus Zur Sternwarte:

Die Lahn an der Colchester-Anlage:

Arno-Riedl-Brücke – die Ponton-Brücke wird traditionell im Frühjahr aufgebaut und im Herbst wieder abmontiert (erstmals 1985). Sie verbindet den Bereich Langgasse/Hintergasse in der Wetzlarer Innenstadt mit der Colchester-Anlage und der Altstadt:

Alte Lahnbrücke:

Wetzlarer Dom aus Richtung Alte Lahnbrücke:

Evangelische Hospitalkirche:

Mobilfunkturm Wetzlar (09.06.2024):

Evangelische Paulskirche in Hermannstein:

Altes Rathaus Hermannstein:

Burg Hermannstein:

Willkommenstafel in Hermannstein:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 27.08.2024 – abweichende Aufnahmedaten in Klammern.

EDINGEN-NECKARHAUSEN

(14.200 Einwohner, 103 m ü. NHN) ist eine Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg. Sie liegt recht zentral in der Metropolregion Rhein-Neckar. Edingen-Neckarhausen liegt in der rechten mittleren Oberrheinischen Tiefebene am linken Ufer des Neckars, etwas weniger als 8 km flussabwärts und nordwestlich von Heidelberg und etwa 12 km südöstlich und oberhalb von Mannheim. Es gibt zwei Teilgemarkungen, die von Edingen und weiter flussabwärts die von Neckarhausen. Die Geschichte von Neckarhausen war eng mit Ladenburg verbunden. So konnte der Pfalzgraf erst zwischen 1371 und 1385 durch das Kondominat zwischen Worms und der Kurpfalz Fuss fassen. Nach dem Dreissigjährigen Krieg wollte der Wormser Bischof wieder Teile von Ladenburg und Neckarhausen auslösen, dazu kam es aber nicht. 1705 fielen Neckarhausen und Ladenburg endgültig an die Pfalz. Edingen fiel 1803 an das Grossherzogtum Baden und wurde dem Amt Schwetzingen zugewiesen. Ab 1924 gehörte der Ort dann zum Landkreis Mannheim. Neckarhausen kam nach dem Anfall an Baden 1803 zum Bezirksamt Ladenburg und mit diesem 1863 zu Mannheim. 1973 ging der Landkreis Mannheim im Rhein-Neckar-Kreis auf. Im Zuge der Gemeindereform schlossen sich die bis dahin selbständigen Gemeinden Edingen und Neckarhausen 1975 zusammen. Beide Gemeindeteile haben sich nach 1945 deutlich entwickelt. In Edingen entstanden grössere Neubautenflächen in zwei Phasen bis zum Ende der 1960er bzw. der 1970er Jahre vorwiegend an der Südseite des Ortes. Spätere Neubauten finden sich am westlichen Ortsrand. In Neckarhausen wurde in mehreren Abschnitten überwiegend an der westlichen Seite und südwestlichen Seite grossflächig gesiedelt. Der Gebietsteil Neu-Edingen südwestlich des Hauptortes verzeichnete mehrere Bauphasen in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren und ist mit Mannheim-Friedrichsfeld zusammengewachsen. Die teils in den 1960er, vor allem in den 1970er und 1980er Jahren entstandenen Gewerbeflächen liegen am Nordrand von Neu-Edingen, am Westrand von Neckarhausen sowie als Gewerbeareal an der B37 zwischen Edingen und Neu-Edingen. Die Gemeinde ist über die A656 und die B37/L637 an das Fernstrassennetz angeschlossen. Über den Neckar nach Ladenburg gibt es eine Fähre sowie eine Bahnbrücke mit Fussgängerweg. Der ÖPNV wird durch den Verkehrsverbund Rhein-Neckar gesichert. Edingen ist zudem durch eine Stadtbahnlinie an Mannheim/Heidelberg angeschlossen. Im Ort befindet sich ein Bahnhof der Oberrheinischen Eisenbahn MVV OEG AG. Der Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld befindet sich bereits im Ortsteil Neu-Edingen.

Schloss Neckarhausen:

Eduard-Schläfer-Halle Neckarhausen:

Fähre Neckarhausen:

Ehemalige katholische Pfarrkirche St. Michael Neckarhausen:

Rathaus Edingen:

Stadtbücherei Edingen – befindet sich in der Alten Schule in der Rathausstrasse 12 zusammen mit dem Polizeiposten:

Evangelische Kirche Edingen:

Brauereiturm der Heinrich Kling Mälzerei:

Edinger Schlösschen:

Ehemalige Gräfliche von Oberndorff’sche Brauerei:

Jahnturnhalle:

Edinger Wasserturm:

Bahnhof Edingen:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 16.08.2024.

LADENBURG

(12.700 Einwohner, 106 m ü. NHN) ist eine Stadt im baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis. Bekannt ist die Römerstadt für ihre denkmalgeschützte Altstadt, als Wirkungsort von Carl Benz und für ihre Geschichte, die bis in die keltische und römische Zeit zurückreicht. Heute ist Ladenburg vor allem ein bedeutender Wirtschaftsstandort (u. a. Heidelberg Pharma) und attraktiver Wohnort, der von seiner Nähe zu den Universitätsstädten Heidelberg und Mannheim profitiert. Ladenburg erlebte die Völkerwanderung und mit ihr verschwanden die Zeichen der römischen Zivilisation. Um das Jahr 500 zeigten die Franken in Ladenburg mit einem Königshof ihre damalige Bedeutung. Ladenburg wurde zur Hauptstadt des Lobdengaus. Gut 100 Jahre später schenkten die Franken Ladenburg dem Bischof von Worms, der die Stadt zu einer Nebenresidenz entwickelte. Es begann eine bis zum Jahr 1705 währende bischöfliche Herrschaft. Sie ermöglichte Ladenburg die Entwicklung zu einer mittelalterlichen Stadt. Sichtbare Zeichen dieser Präsenz sind bis heute die St. Gallus-Kirche, die St. Sebastian-Kapelle, der Bischofshof (heute Sitz des Lobdengau-Museums) und der Fürstenbau (heute Sitz der Stadtbibliothek). Die Stadt erhielt im 9./10. Jahrhundert eine erste und um 1200 eine erweiterte mittelalterliche Stadtmauer. Von dieser Stadtmauer sind neben den erhaltenen Mauerzügen heute noch das Martinstor, der Hexenturm und Teile des Pfaffenturmes besondere Merkmale und touristische Anziehungspunkte der Stadt. Die Bischofspräsenz brachte eine Reihe von Aufenthalten deutscher Könige und Kaiser mit sich, so etwa Heinrich II., Heinrich IV. oder Maximilian I. Mit dem Bau der zweitürmigen gotischen St. Gallus-Kirche vom 13. bis zum 15. Jahrhundert unterstrichen sie die Bedeutung Ladenburgs. Der Kurfürst von der Pfalz trat bestimmend im 14. Jahrhundert in die Geschicke der Stadt ein. Die Reformation im 16. und 17. Jahrhundert brachte erhebliche Verwicklungen mit Zerstörungen für die Stadt. Geprägt wurde diese konfliktreiche Zeit dadurch, dass ein katholischer Bischof von Worms und der Kurfürst von der Pfalz, der früh den Ideen der Reformation folgte, hier direkt aufeinander trafen. Die Zeit der Wormser Bischöfe ging im Wesentlichen 1705 mit dem Zessionsvertrag zwischen dem Kurfürsten und dem Bischof zu Ende. Die Zerschlagung der Kurpfalz durch Napoleon ließ die Ära der Kurfürsten enden. 1803 wurde die Geschichte der Stadt in die Hände des badischen Grossherzogs in Karlsruhe gelegt, mit nicht allzu positiven Auswirkungen für die Stadt. Die Revolution von 1848 brachte mecklenburgische Soldaten, die auf der Seite des Grossherzogs kämpften, in die Stadt und als Gefallene auf den Ladenburger Friedhof. Der Erfinder des Automobils, Dr. Carl Benz (1844–1929), lebte von 1904 bis zu seinem Tode in Ladenburg. Er erhielt ebenso wie seine Frau Bertha das Ehrenbürgerrecht der Stadt, ihr Grabmal befindet sich auf dem Ladenburger Friedhof. Das Benz-Haus, die im Benz-Park stehende wohl älteste Steingarage und das Automuseum Dr. Carl-Benz zählen ebenfalls zu den besonderen Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Bahnhof Empfangsgebäude:

Hexenturm:

Martinstor:

Handschuhsheimer Hof:

Stadtmauerverlauf zwischen Zehnt- und Schulstrasse:

Jesuitenhof (Bettendorfer Hof) – ummauerter Adelssitz mit spitzbogigem Doppelportal, zweigeschossiges verputztes Hauptgebäude mit Treppenturm und Rechteckfenstern (um 1200 erbaut):

Gasthaus Zum Schwan – zweigeschossiger, traufständiger, verputzter Massivbau mit frühklassizistischem Portal, 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts:

Neunheller Haus:

Marienbrunnen:

Altes Rathaus:

Gasthaus Zum Ochsen:

Zum Goldenen Löwen:

Katholische Pfarrkirche Sankt Gallus:

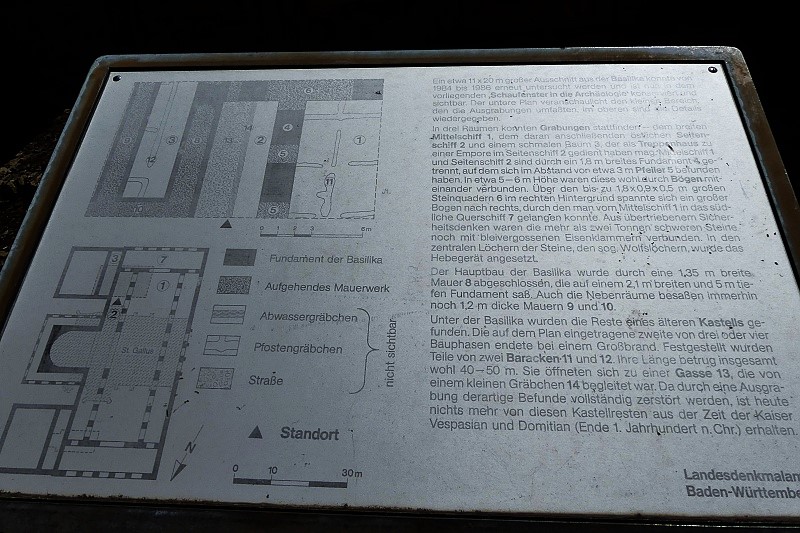

Vor St. Gallus ein Blick auf die freigelegten Grundmauern der Basilika:

Evangelische Stadtkirche:

Sebastianskapelle:

Rathaus am Domhof:

Hotel Zur Goldenen Krone – zweigeschossiges verputztes Gasthaus in Ecklage zwischen Hauptstrasse und Brauergasse von 1709:

Stadtbibliothek:

Ehemaligen Bischofshof (Schloss) der Wormser Fürstbischöfe – jetzt Sitz des Lobdengau-Museums:

Nordturm der Porta praetoria des römischen Steinkatells um 90 nach Christus, im Vordergrund Mauer mit Treppenhausapsis Fränkischer Königshof 6./7. Jahrhundert:

Carl-Benz-Haus mit Garage im Carl-Benz-Park:

Wasserturm Ladenburg:

Neckarbrücke:

Blick von der Neckarbrücke nach Ladenburg mit dem Ölberg im Hintergrund:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 16.08.2024.

BAD HERSFELD

(30.700 Einwohner, 212 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg im Nordosten von Hessen. Überregional ist Bad Hersfeld vor allem durch die seit 1951 alljährlich stattfindenden Bad Hersfelder Festspiele in der Stiftsruine bekannt. Die Stiftsruine gilt als die grösste romanische Kirchenruine Europas. Laut schriftlicher Überlieferung begann die Geschichte Bad Hersfelds mit dem Mönch Sturmius, der 736 in Haerulfisfelt eine mönchische Einsiedelei errichtete, und mit Lullus, der 769 am selben Ort das Benediktinerkloster Hersfeld gründete. Beide waren Schüler des Missionsbischofs Bonifatius. Ausgrabungen deuten allerdings mit neolithischen Siedlungsspuren um 2000 v. Chr., einem bronzezeitlichen Grab um 1200 v. Chr. und Funden aus der La-Tène-Zeit um 400 v. Chr. auf eine weit frühere Besiedlung im Stadtbereich hin. Hersfeld wurde 1142 erstmals als Marktort und 1170 als Stadt erwähnt. In diese Zeit fiel auch der Höhepunkt der reichspolitischen Bedeutung der Abtei Hersfeld. In den folgenden Jahrhunderten schwand die Macht der Abtei, die sich seit dem Interregnum nicht mehr auf die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches stützen konnte. Ab 1373 erhielt die Landgrafschaft Hessen, durch Schutzbündnisse, Einfluss auf die Stadt. In der Vitalisnacht 1378 erreichte der Machtkampf zwischen Abtei und Stadt seinen Höhepunkt. Im Jahre 1439 wurden grosse Teile der Stadt durch einen Brand zerstört. Das älteste Fachwerkhaus in der Stadt ist das Küsterhaus von 1452. Abt Ludwig V. (1571–1588) löste für viele Jahrhunderte die letzte Baublüte in der Stadt aus, indem er die Gebäude der Abtei im Stil der Weserrenaissance aus- und umbauen liess. Durch den Deutschen Bauernkrieg 1525 fielen grosse Teile der Stadt und der Abtei an Hessen. Nach dem Tod des letzten Abtes im Jahr 1606 und dem Westfälischen Frieden 1648 wurde die gefürstete Reichsabtei Hersfeld der weltlichen Landgrafschaft Hessen-Kassel zugesprochen. Im Siebenjährigen Krieg 1761 brannten die Stiftskirche und die Klostergebäude nieder, und 1807 entkam die Stadt knapp der völligen Vernichtung durch napoleonische Besatzungstruppen, da der badische Oberstleutnant Lingg die Befehle Napoléons nur wörtlich ausführte – er sollte die Stadt an allen vier Seiten anzünden und tat dies, indem er vier einzeln stehende Gebäude anzünden liess. Im Jahre 1821 wurde Hersfeld Kreisstadt des Landkreises Hersfeld in Kurhessen. Bereits 1866 wurden ein Bahnhof eröffnet und der Eisenbahnverkehr aufgenommen. Seit 1938 ist Hersfeld über eine Straßenauffahrt mit der von Kirchheim nach Kassel führenden Autobahn (heute die A 7) verbunden. 1945 verbürgten sich zwei gefangengenommene Offiziere für die friedliche Übergabe Hersfelds und bewahrten so die Stadt ein zweites Mal vor der Zerstörung. Ab 1945 war Hersfeld als Garnison der US-Armee überwiegend Standort gepanzerter US-Kavallerie Regimenter. Auftrag der Einheiten war die Sicherung der innerdeutschen Grenze im höchst vulnerablen Abschnitt des sogenannten Fulda Gap. 1993 teilte das US-Verteidigungsministerium mit, dass die 3. Schwadron des 11th ACR Blackhorse abgezogen und durch die Räumung der McPheeters Barracks der Standort Bad Hersfeld aufgeben wird. Seit 1949 darf sich die Stadt Bad Hersfeld nennen, seit 1963 ist sie Hessisches Staatsbad. Nach der Zusammenlegung der früheren Kreise Hersfeld und Rotenburg wurde Bad Hersfeld zur Kreisstadt des neu entstandenen Kreises Hersfeld-Rotenburg bestimmt.

Bahnhof-Empfangsgebäude:

Klausturm:

Amtsgericht:

Taubenturm – durch die Einrichtung von drei Taubenschlägen in Bad Hersfeld, die von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut werden, konnte eine tierschutzgerechte Regulierung des Taubenbestandes umgesetzt werden:

Katholische Pfarrkirche St. Lullus-Sturmius:

Schilde-Halle / Wortreich-Museum:

Pulverturm:

Rathaus:

Lullusbrunnen:

Evangelische Stadtkirche:

Das Dekanatsgebäude aus dem Jahr 1714 am Kirchplatz und der kleine Anbau rechts:

Küsterhaus:

Altes Brauhaus – denkmalgeschützten Haus, bis 1924 wurde im Anwesen die Privat-Brauerei Wolff betrieben und gab der Gaststätte ihren Namen:

Konrad-Duden-Stadtbibliothek:

Historischer Kammerhof – vierstöckiger verputzter Massivbau, 1617 von Heinrich Lersner errichteter Ergänzungsbau zum ursprünglichen Kammerhof:

Mauerturm am Perfort:

Nordschulteich in den Leonhard-Müller-Anlagen:

Friedrich-Fröbel-Schule:

Reste der Stadtmauer und Halbschalenturm bei der Stiftsruine:

Stiftsruine:

Museum der Stadt Bad Hersfeld:

Katharinenturm:

Finanzamt:

Robert-Heil-Turm auf dem Tageberg:

Blick vom Hainberg auf Bad Hersfeld:

Wandelhalle des Kurhauses:

Stadthalle:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 12.08.2024.

BOPPARD

(15.600 Einwohner, 82 m ü. NHN) ist eine verbandsfreie Stadt im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist ein staatlich anerkannter Luftkurort und geprägt vom Weinbau. Schon unter dem römischen Kaiser Claudius (41-54 n. Chr.) wurde im Zuge des Ausbaus der am Rhein entlangführenden Heerstrasse eine Reihe von Befestigungsanlagen angelegt. In Boppard entstand eine offene Strassensiedlung. Sie wurde nach dem keltischen Dorf Bodobrica benannt. Das wohl in der 1. Hälfte bzw. Mitte des 4. Jahrhunderts errichtete spätrömische Kastell, von dessen Mauern und Türmen zahlreiche Reste erhalten sind, unterstand dem Oberbefehlshaber in Mainz. Als in den Jahren 406/407 germanische Stämme den Rhein überschritten, wurde die militärische Besatzung abgezogen. Im Schutz der Kastellmauern erhielt sich aber eine kleine Siedlung. Die fränkischen Könige verfügten im Frühmittelalter am Mittelrhein über ausgedehnte Besitzungen. Mittelpunkt des Reichsgutkomplexes Bopparder Reich zwischen Rhens und St. Goar war Boppard (erstmals 643 urkundlich erwähnt) mit seinem Königshof. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Boppard immer weiter und wurde im Jahr 803 als Reichsstadt bezeichnet. In der Zeit danach besuchten die Könige regelmässig ihre Besitzungen in Boppard. In salischer Zeit trat eine Bopparder Ministerialenfamilie auf den Plan, die im Auftrag des Königs von Boppard aus die Reichsburg Schöneck gründete und sich nach ihr benannte. König Heinrich IV. richtete in Boppard einen Markt und eine Münze ein. Die blühende Handelsstadt wurde während der Jahre, als man sich nicht auf einen einmütig gewählten König einigen konnte Mitglied des Rheinischen Städtebundes (1254 gegründet). 1312 verpfändete König Heinrich VII. die Stadt (zusammen mit Oberwesel) seinem Bruder. König Ludwig der Bayer übertrug dem Trierer Erzbischof Balduin, zum Dank für dessen Unterstützung bei seiner Wahl zum König, seine Rechte an der Stadt Boppard. Er forderte die Reichsleute in Boppard auf, dem Trierer den Treueid zu leisten. Dieses Ansinnen stiess in der Stadt auf energischen Widerstand, da sie ihre Unabhängigkeit behalten wollte. Nach langen Verhandlungen riss Balduin der Geduldsfaden. Im Jahr 1327 belagerte er die Stadt und verschaffte sich gewaltsam Zugang. Um den herrschaftlichen Druck auf die nach Freiheit strebenden Stadt zu verschärfen, ließ Balduin inmitten der Stadt eine Burg errichten. Die Bopparder mochten sich nur schwer damit abfinden, dass Boppard sich zu einer kurtrierischen Oberamtsstadt entwickelte. Immer wieder entstanden wegen der ungeliebten Stadtherrschaft des Trierers und der Balduinsburg Zwist und Hader. 1495 erstürmten die Bopparder unter Führung eines Ritters von Schwalbach noch im selben Jahr die kurfürstliche Burg (Bopparder Krieg). Das trierische Zollhaus ging in Flammen auf. Der Trierer Kurfürst Johann von Baden zog daraufhin mit 12.000 Mann, starkem Kriegsgerät und schweren Feuergeschützen heran. Diesem Druck konnte die Stadt nichts standhalten, sie musste kapitulieren. Bis 1497 waren alle Feindseligkeiten eingestellt. Der Sieg des Trierers bedeutete nicht nur den Verlust der städtischen Freiheit, mit der Übernahme setzte auch der wirtschaftliche Niedergang ein. Von einer blühenden Handelsstadt sank Boppard zu einer relativ unbedeutenden Landstadt herab, die nur noch Sitz eines kurtrierischen Amtmannes war. Im Dreissigjährigen Krieg (1618-1648) besetzten abwechselnd Spanier, Schweden, Franzosen, kaiserliche und bayerische Truppen die Stadt. Zwischen 1794-1813 wurde das gesamt Rheintal und damit auch Boppard von französischen Revolutionstruppen besetzt. Das linke Rheinufer wurde Bestandteil der französischen Republik. Die städtischen Stifte und Klöster wurden aufgelöst, ihr Grundbesitz dem Nationalgut einverleibt. Nach dem Wiener Kongress wurde Boppard 1815 preussisch und verlor seine regionale Verwaltungsfunktion. Die landschaftliche Lage, die Entstehung einer Kaltwasserheilanstalt, sowie der Bau der Eisenbahn 1859 wiesen Boppard den Weg zu einer Kur- und Fremdenverkehrsstadt. Seit 1975 besteht die Stadt aus 10 Ortsgemeinden. Heute gehören zur Stadt Boppard die Gemeinden Bad Salzig, Buchholz, Herrschwiesen, Hirzenach, Holzfeld, Oppenhausen, Rheinbay, Udenhausen und Weiler.

Säuerlingsturm:

Humperdinck-Denkmal:

Hospitaltor:

Blick nach Filsen mit St. Margaretha:

Ehemaliges Postamt – neuromanischer Putzbau aus dem Jahr 1895:

Römerkastell Boppard:

Evangelische Christuskirche:

Südmauer der mittelalterlichen Stadtbefestigung (14. Jahrhundert):

Kloster Marienberg – es steht mitsamt dem dazu gehörigem Park seit 1982 unter Denkmalschutz. Die Denkmalzone umfasst mit 3,8 Hektar. Heute befindet sich das ehemalige Kloster in einem schlechten Zustand und gilt inzwischen als so genannter Lost Place:

Binger Gasse:

Ehemaliges Kellereigebäude:

Binger Tor:

Gemeindezentrum St. Michael:

Ritter Schwalbach-Haus:

Franziskanerkloster:

Sandtor:

Kurfürstliche Burg und Stadtmuseum Boppard:

Hotel Römerburg – zweigeschossiger Massivbau um 1910 und Teil der Stadtmauer:

Katholische Pfarrkirche St. Severin:

Altes Rathaus:

Kronentor:

Stadthalle:

Wirtshaus Anders und Fondels Mühle neben der Talstation der Bopparder Sesselbahn:

Sesselbahn Boppard – Talstation, Bergfahrt, Bergstation, Vierseenblick und Talfahrt:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 30.07.2024.

FRIEDBERG (HESSEN)

(31.300 Einwohner, 140 m ü. NHN) ist eine Mittelstadt am nördlichen Rand des Rhein-Main-Gebiets und der Verwaltungssitz des Wetteraukreises. Die ehemalige Freie Reichsstadt und Messestadt gehörte im Mittelalter zu den wichtigsten Städten im heutigen Hessen. Die reiche Vergangenheit lässt sich bis heute im gut erhaltenen Stadtbild ablesen. ls Friedberg in der Stauferzeit in das Licht der geschichtlichen Überlieferung tritt, hat es wie in der römischen Zeit eine Mittelpunktfunktion. In der Urkunde, die den Namen Wridburg im Jahre 1216 erstmals nennt, wies Friedrich II., der Hohenstaufer, den Friedberger Burggrafen und den Schultheissen von Frankfurt an, den Reichministerialen von Münzenberg in seinen Rechten zu respektieren, in die ihn der König wieder eingesetzt hatte. Die unter Friedrich Barbarossa reichstreue Ministerialenfamilie, die auf ihrer prächtigen romanischen Burg Münzenberg in der nördlichen Wetterau sass, hatte sich zuvor der staufischen Partei entfremdet. Bezog sich diese erste Erwähnung auf den Burggrafen von Friedberg als einen staufischen Reichsbeamten, auf den sich der König in seiner terra imperii, dem Wetterauer Reichsland, stützen konnte, so wird 3 Jahre später, 1219, die Stadt Friedberg im Zusammenhang mit Frankfurt und Gelnhausen erstmals urkundlich genannt. Beide Erwähnungen setzen aber bereits politisch handlungsfähige Gemeinwesen voraus, die schon seit Jahrzehnten existierten. Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Friedberg war die Tuchproduktion. In Friedberg fanden jährlich zwei Messen statt. Das begehrte Friedberger Tuch erreichte Handelsplätze von Lübeck bis Wien, von Schlesien bis in den Niederlanden. Im 14. Jahrhundert hatte Friedberg ca. 3.000 Einwohner – für damalige Verhältnisse eine Stadt mittlerer Grösse. Innere soziale Konflikte, schwere Stadtbrände (1383 und 1447) und eine wirtschaftliche Depression liessen die Stadt in ihrer Bedeutung sinken. Ende des 14. Jahrhunderts hatten die Friedberger Messen nur noch lokale Bedeutung, die Tuchproduktion ging zurück. Die Frankfurter Messe verdarb als Konkurrenz den Markt. Die Stadt verschuldete sich in dieser Phase des Niedergangs zusehends. Das Alte Reich verpfändete die Reichsstadt Friedberg seit 1347 mehrfach an verschiedene Herren. 1497 gab es in Friedberg nur noch etwa 1.300 Einwohner, reichere Bürger zogen vielfach nach Frankfurt. Die Stadt litt bedingt durch ihre Lage an verschiedenen Fernstrassen stark unter kriegerischen Ereignissen, dem Dreissigjährigen Krieg, dem Siebenjährigen Krieg, den französischen Revolutionskriegen und den damit verbundenen Plünderungen. Der Bau der Main-Weser-Bahn (1850–1852) führte langsam wieder zu einem wirtschaftlichen Aufstieg. Die erste Automobil-Post-Linie der Deutschen Reichspost verkehrte 1906 zwischen Friedberg und Ranstadt. Am 29. März 1945 wurde Friedberg von Truppen der 3. US Army besetzt. Dabei konnte der US-amerikanische Kommandeur, Major Smith, dafür sorgen, dass die Stadt nicht einfach zusammengeschossen wurde, sondern nach Verhandlungen mit verantwortlichen Wehrmachtsoffizieren geordnet übergeben und weiteres Blutvergiessen sowie weitere Zerstörungen vermieden werden konnte. Seit 1980 ist Friedberg Sitz der Subaru Deutschland GmbH. Ebenfalls ansässig ist der Spieleverlag Pegasus-Spiele. Seit 1992 hat die Fredenius Kabi mit Sitz in Bad Homburg eines ihrer grössten Werke in Friedberg.

Bahnhof Empfangsgebäude:

Haus des Handwerks:

Ehemaliges Postamt:

Rathaus:

Evangelische Stadtkirche Userer Lieben Frau:

Wetterau Museum:

Katholische Marienkirche:

Roter Turm:

Stadtbauamt – zweigeschossiges, traufständiges Fachwerkwohngebäude, das als historischer Teil der Stadtkirchhofumgebung besonders erhaltenswert ist:

Ehemaliges Postamt – von 1710 bis 1892:

Altes Rathaus:

Burg Friedberg (weitere Aufnahmen siehe dort):

Landratsamt Gebäude A und B:

Amtsgericht:

Wasserturm und Gedenkstätte Friedberg auf dem Wartberg:

Users Today : 79

Users Today : 79 Users Yesterday : 527

Users Yesterday : 527