Sonstige

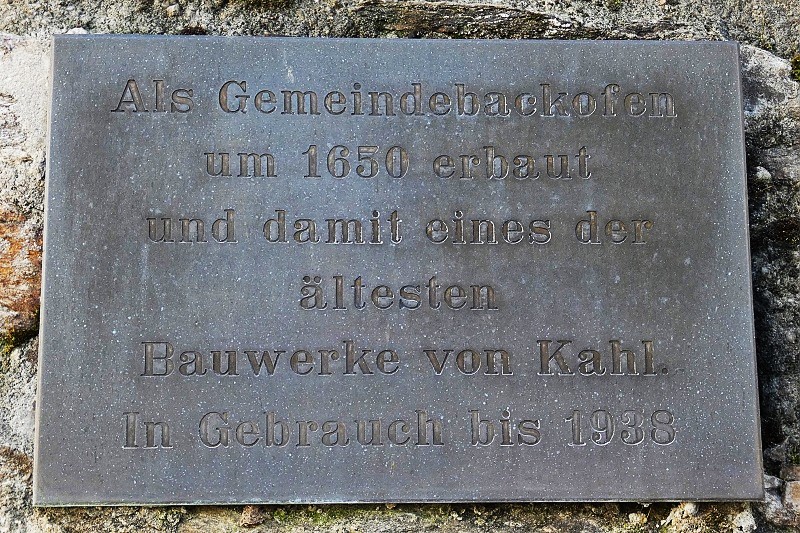

23.02.2025: Der gemeindeeigene Backofen gehört wahrscheinlich zu den ältesten Bauwerken des Dorfes. Erbaut wurde er im Jahre 1650 und war seit dem bis 1938 in Gebrauch. Der Backofen aus Bruchsteinmauerwerk war der älteste Bestandteil des damaligen Gemeinde-, Hirten- und Backhauses. Die Bauweise des quadratischen Aufbaus mit dem kegelförmigen Sockel ist heute ebenfalls noch in Niedersteinbach vorzufinden. Alle Kahler Familien waren dazu berechtigt den Backofen zu nutzen. Wöchentlich wurden sogenannte Backparteien gegründet, welche bis zu drei Familien umfassten, diese wurden durch ziehen von Losen auf die Woche verteilt. Die Backzeiten gingen die Woche durch von montagmorgens um sechs Uhr bis Samstag 24 Uhr. Im Schnitt verbrachten die einzelnen Parteien drei Stunden in der Backstube. Die Nutzung kostete die Bürger zehn Pfennige und einen Eintrag in das Backbuch. Die Familien bereiteten meist am Vortag ihre Teigwaren vor und backten diese in dem Ofen der je nach Größe, 30 bis 40 Leibe fasste. An Fest- und Feiertagen war ein grosser Ansturm auf die Lose, jedoch reichte die Zeit, auch mit Nachtbetrieb nicht aus, um alle Parteien in eine Woche einzuteilen und es wurden sogenannte blinden Lose eingeführt. Wer solch eines erwischte, musste seinen Backtag auf die nächste Woche verschieben:

01.02.2025: Im Jahr 1650 ziehen aus ihrer Niederlassung in Gelnhausen vertriebene Franziskaner in die ehemaligen Stiftsgebäude in Salmünster ein. Die Mönche übernehmen die Pfarrseelsorge und erhalten Einkünfte und Besitz des Stiftes übereignet. Die Klosteranlage wird erweitert und vergrössert (1665 und 1694), die Gemeinschaft zum Konvent erhoben. 1737 überlässt der Abt von Fulda das Stift Salmünster den Franziskanern und es wird nach einem Entwurf von Andreas Gallasini mit dem Baus der Klosterkirche St. Peter und Paul begonnen. Am 18. Oktober 1745 wird die neue Kirche geweiht. Die barocke Ausgestaltung des Innenraums wird 1757 abgeschlossen. 1777 wird eine Lateinschule eröffnet, die bis 1805 besteht. Salmünster wird von 1918 – 1968 Ausbildungsstätte für den Ordensnachwuchs der Thüringischen Ordensprovinz. Im zweiten Weltkrieg werden die Gebäude teilweise als Lazarett genutzt. 1990-1992 wird das Kloster in ein Bildungs- und Exerzitienhaus unter der Trägerschaft der Diözese Fulda umgebaut. Am Jahresende 2004 verlassen die letzten Franziskaner den Ort:

01.02.2025: Gradierwerke wurden einst für den Prozess der Salzgewinnung aus Solewasser errichtet. Indem die Sole zunächst mehrfach über hohen Schwarzdornbündeln verrieselt wurde, ist zunehmend Wasser verdampft und somit der Salzgehalt der zubleibenden Sole gestiegen. Erst danach begann der Siedevorgang in der Siedepfanne über dem Holzfeuer. In der ehemaligen Stadt Bad Soden-Stolzenberg gab es ursprünglich keine Gradierwerke, da der Salzgehalt der hiesigen Solequellen von Natur aus bereits vor Jahrhunderten sehr hoch war. 2006 wurde im Zuge der Neuerrichtung der 4-Sterne-Saunawelt der Spessart Therme ein kleines Gradierwerk am Rande des Kurparks errichtet. Über eine Schwarzdornwand verrieselt seither die Sole des König-Heinrich-Sprudels und sorgt für angenehm feucht-frische Luft – wohltuend nach einem Schwitzgang in der Sauna oder während einer Pause auf dem Kurparkspaziergang. Am König-Heinrich-Brunnen neben dem Gradierwerk startet der Heilquellenweg durch die Kurstadt:

21.09.2024: Das Südportal des alten Rossstein-Tunnels auf der rechten Rheinstrecke wurde 1860 im rheinischen Burgenstil mit einer Länge von 378 Meter erbaut. Rechts liegt die Einfahrt in den 1960/61 erbauten neuen Rossstein-Tunnel mit einer Länge von 475 Metern:

27.08.2024: Schon im Jahre 1836 plante der Magistrat der Stadt Wetzlar in der Oberstadt neue Brunnen zu bohren, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Es sollten Brunnen im Hof des Gymnasiums an der Obertorstrasse und im Bereich der heutigen Konrad-Adenauer-Promenade niedergebracht werden. Im Zuge des zunehmenden Bergbaus im Lahnberg sank in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts der Wasserspiegel so weit, dass im Jahre 1876 der Goethebrunnen austrocknete. Seit dem Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts versuchte man Abhilfe zu schaffen, indem man Tiefbrunnen bohrte. Hierzu führte man seit 1886 Stollen in den Stoppelberg und nahm auch die Planungen für ein Wasserwerk an der Promenade wieder auf. Im Jahre 1894 wurden das Wasserwerk und der Hochbehälter an der Promenade in Betrieb genommen. Das eingeschossige Backsteingebäude unter einem weit überkragenden, flachen Walmdach wird durch Werksteinbänder in Brüstungs- und Kämpferhöhe der Rundbogenfenster gegliedert. Zum Wasserwerk gehört auch ein Hochbehälter, dessen eingeschossige, gestaffelte Fassade mit einem Flachdach mit eiserner Brüstung versehen ist. Über dem Eingang befindet sich eine Inschriftentafel, über der in einem halbrunden Giebel in einer ovalen, mit Rollwerk und Blattranken eingefassten Kartusche das Stadtwappen thront:

16.08.2024: Anlässlich des 50‑jährigen Bestehens des Heimatbundes Ladenburg e.V. entstand 1976 der Vorschlag, auf dem Marktplatz einen Marienbrunnen zu errichten. Der Ladenburger Bildhauer Hans Volker Dursy gestaltete den Brunnen mit einer Mariensäule. Am 11. September 1976 wurde der Brunnen bei der Eröffnung des Altstadtfestes der Öffentlichkeit übergeben:

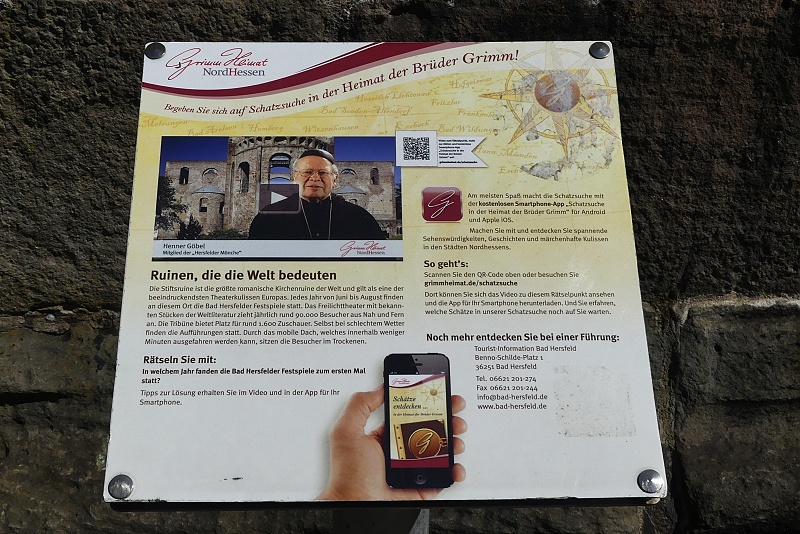

12.08.2024: Die Stiftsruine in Bad Hersfeld blickt auf eine lange Geschichte zurück. Am Standort einer Einsiedlerei mitten im unwegsamen Waldgebiet zwischen Knüll, Vogelsberg, Rhön und Thüringer Wald gründete Lullus 769 ein Kloster und liess es kurz darauf von Karl dem Grossen zum Reichskloster erheben. Nach einem grossen Brand im Jahr 1038 begann der Neubau, die Stiftskirche entstand. Schlichte Bauformen und sparsamer Einsatz von Schmuckelementen zeichneten ihre Architektur aus. Im Mittelalter wurden Kloster und Stadt ein bedeutender Handelspunkt an der Via Regia. Auf dem Rückweg vom Reichstag in Worms besuchte Martin Luther 1521 Bad Hersfeld und predigte auf Wunsch des Abtes am 1. Mai in der Stiftskirche. Kurze Zeit später wurde die Stadt endgültig protestantisch. Fast 250 Jahre später, im Jahr 1761 brannte die französische Armee beim Rückzug ihre in der Stiftskirche gestapelten Vorräte ab. Eine der grössten sakralen Hallenbauten Deutschlands ging in Flammen auf und wurde fast vollständig vernichtet. Heute ist die Stiftsruine die grösste romanische Kirchenruine der Welt. Vor und nach der Festspielsaison finden noch Auf- bzw. Abbauarbeiten statt, so dass während dem Zeitraum von Ende März bis Ende September die Stiftsruine nicht besichtigt werden kann:

Bad Hersfelder Festspiele – auf der 1400 qm grossen Bühne in der Stiftsruine werden Schauspiel, Musical sowie Theateraufführungen für die ganze Familie gezeigt. Die Bestuhlung bietet derzeit rund 1300 Zuschauern Platz. Das mobile Dach über dem Zuschauerraum der Stiftsruine macht Aufführungen bei jedem Wetter möglich:

Katharinenturm – östlich der Stiftsruine steht der Katharinenturm als freistehender Glockenturm, der vermutlich um Mitte des 12. Jahrhunderts entstand. Grund für den Bau war der Einsturz des Nordturmes der Stiftsruine 1100 und die Notwendigkeit, für seine Glocken möglichst schnell eine neue Behausung zu schaffen:

Klostergebäude – von den Klostergebäuden steht ausser dem Katharinenturm nur noch der Ostflügel des romanischen Klostergevierts, das in Verlängerung des südlichen Querhauses steht. In dem Gebäude ist heute das Museum untergebracht:

12.08.2024: Beim Lullusbrunnen handelt es sich um einen fünfeckigen Schalenbrunnen aus Sandstein, mit metallenen Löwenköpfen als Wasserspeier und einem Sockel in der Mitte, auf dem sich das Standbild des irischen Mönches Lullus befindet. Bei der Statue handelt es sich nicht um ein künstlerisches Einzelstück, sondern um eine Figur, wie sie zeitgenössisch vielfach reproduziert wurde. Daher ist der Künstler aus dem vermutlich 18. Jahrhundert unbekannt:

30.07.2024: Im Jahre 1623 gab der Trierer Erzbischof Lothar von Metternich dem Franziskanerorden die Erlaubnis, in Boppard ein Kloster zu gründen. Die Mönche, die sich daraufhin hier niederliessen, lebten zunächst in der Nähe der Walpurgiskapelle, bis sie dank der Unterstützung des Kölner Domkanonikers Georg von Eischen in den Jahren zwischen 1683 und 1686 in der Altstadt unmittelbar am Rhein ein eigenes Kloster mit Kirche errichten konnten. Bei der Kirche in gotisierendem Barock handelte es sich um einen langgestreckten, einschiffigen Saalbau mit dreiseitigem Schluss und Kreuzrippengewölbe sowie Masswerkfenstern. Auf dem Dach befand sich ein Dachreiter mit geschweifter Haube. Zusätzlich zu ihren seelsorgerischen Aktivitäten gründeten die Mönche 1764 die erste Lateinschule Boppards, deren Gründung der Trierer Kurfürst Johann Philipp von Walderdorf am 5. November 1765 genehmigte. Nach der Aufhebung des Klosters im Jahre 1802 verfielen Kirche und Kloster allmählich, nachdem sie zunächst noch als Lazarett und später als Holzmagazin genutzt worden waren. 1864 bis 1868 errichtete man an Stelle der Klostergebäude Neubauten, nachdem hier 1856 ein katholisches Lehrerseminar gegründet worden war. Die einstige Klosterkirche wurde in der gleichen Zeit durch eine Zwischendecke in zwei Geschosse geteilt und durch neuromanisch – gotische Formen erweitert. Eine Kapelle im Obergeschoss mit Wand- und Glasmalereien von Wilhelm Mayr bewahrte die einstige sakrale Funktion. Nachdem die Gebäude in der Rheinstrasse zwischen 1954 bis 1983 als Aufbaugymnasium genutzt worden waren, befindet sich hier seit 1987 die Bundesakademie für Öffentliche Verwaltung:

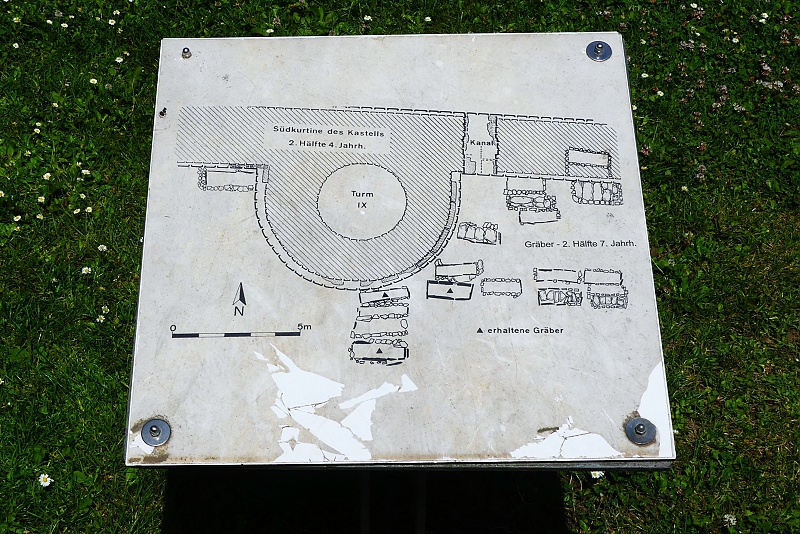

30.07.2024: Boppard gehörte zu den bedeutenden römischen Siedlungen am Mittelrhein. Durch die Eroberungsfeldzüge Julius Cäsars in Germanien, gelangte auch diese Region in den Machtbereich Roms. Bereits die Kelten lebten hier und gaben dem Ort den antiken Namen Baudobriga. Nach ersten römischen Siedlungsspuren am Anfang des Mühltales, unweit des westlichen Ortsrandes, entstand Mitte des vierten Jahrhunderts eine starke Festungsanlage mit dem Namen Bodobrica, woraus sich der heutige Name Boppard entwickelt hat. Unmittelbar am Rheinufer gelegen, beeindruckte das spätrömische Kastell in römischen Zeiten durch seine Ausmasse. Mit 308 × 154 Metern bildete es ein ca. 4,7 Hektar grosses Rechteck. Die Mauern wiesen eine Stärke von drei Metern auf den Landseiten und von zweieinhalb Metern an der Rheinfront auf. Mit neun Metern Höhe unterstrich die Anlage ihren wehrhaften Charakter, zumal an den Landseiten 20 hufeisenförmige Türme in regelmäßigem Abstand von rund 27 Metern das Kastell zusätzlich schützten. Nachdem die Zeiten für die römischen Besatzer zu unruhig wurden und sie schliesslich den Rhein verliessen, entwickelte sich aus dem einstigen spätantiken Kastell der Siedlungskern der heutigen Stadt. Heute pulsiert das moderne Leben in den Gassen und auf den Plätzen von Boppard, doch die Wurzeln sind weiterhin sichtbar. Die Reste der römischen Anlage umschliessen den heutigen Ortskern und sind die am besten erhaltenen römischen Festungsmauern in Deutschland. Sie finden die frei zugängliche Anlage in der Kirchgasse/Ecke Angertstrasse im Zentrum von Boppard. Die Besichtigung ist jederzeit möglich.

Reste der südlichen Kastellumwehrung mit zum Teil erhaltenen Rundtürmen:

Eingangstor an der Kirchgasse:

Spätrömische Gräber:

Westlicher Teil des Kastells an der Karmeliterstrasse:

Users Today : 335

Users Today : 335 Users Yesterday : 456

Users Yesterday : 456