Burgen

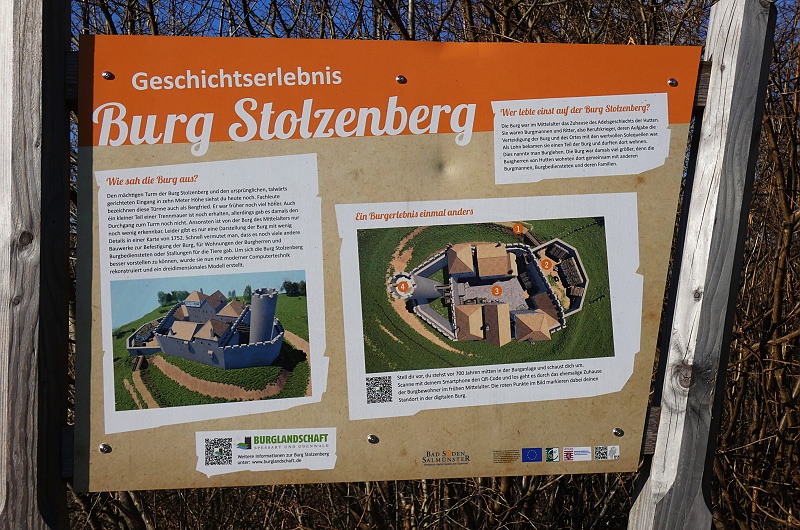

01.02.2025: Die Burg Stolzenberg liegt auf einem Bergsporn oberhalb des Stadtteils Bad Soden. Bis heute haben sich Teile der Ringmauer und der runde Bergfried erhalten. Die Burg aus dem 13. Jahrhundert sollte später Stammsitz des Adelsgeschlechts der Hutten werden. Der Ort Soden wird 1190 erstmalig namentlich erwähnt. Eine Burganlage war Anfang des 13. Jahrhunderts schon vorhanden, denn 1252 genehmigt König Wilhelm dem Abt Heinrich von Fulda das zerstörte Schloss Stolzenberg wieder aufzubauen. 1299 wird zum ersten Mal ein Amtmann namens Hermannus von Hutten im Zusammenhang mit der Burg genannt. Schliesslich wird 1375 die Burg an das Geschlecht der Hutten verpfändet. Im Jahre 1447 wird Ludwig von Hutten zum Ritter geschlagen und erhält Teile der Sole-Quellen und der Burg. Im Jahre 1536 liessen Lukas von Hutten und seine Frau Apollonia von Frankenstein unterhalb der Burg ein Schloss errichten, das 1594 weiter ausgebaut wird. Mit dem Umzug in das Schloss verliert die Burg an Bedeutung. Der Turm wurde in den 1970er Jahren renoviert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht:

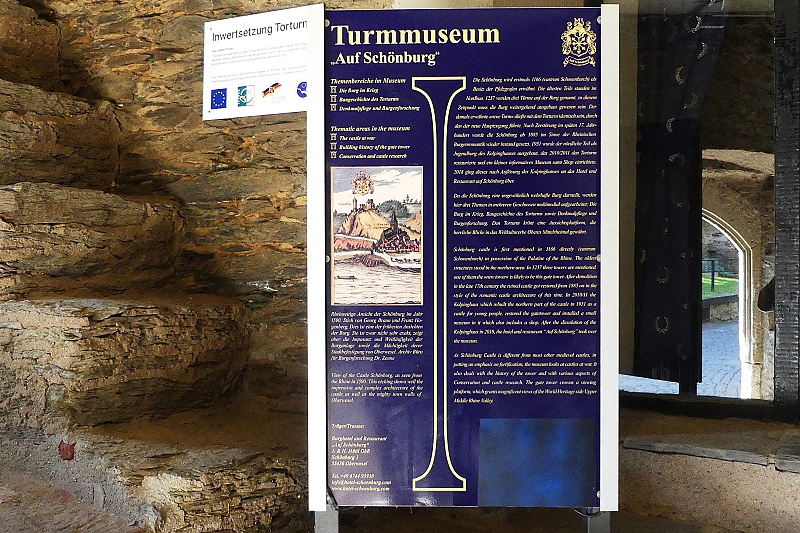

21.09.2024: Über der Stadt Oberwesel thront die Schönburg auf einem Bergwipfel, der auch als Elfenley bekannt ist. Die Entstehung der Burg geht auf das frühe 12. Jahrhundert zurück. Damals diente sie vorerst als Reichsburg, bis sie ab 1166 fortlaufend das Zuhause der Familie von Schönburg war. Während dieser Zeit wurde sie stetig umgebaut und erweitert. Im Jahre 1885 übernahm New Yorker Immobilienmakler Major Oakley Rhinelander die Burgruine und machte sie wieder bewohnbar. Nach seinem Tod wurde die Schönburg an die Stadt Oberwesel veräussert. Sie unterlag bis zu den 80er Jahren zahlreichen Restaurierungs- und Ausbaumassnahmen, sodass sie heute wieder ein sehenswertes Bauwerk mit verschiedenen Unternehmungsmöglichkeiten darstellt. Die Burg lässt sich nach einem 30-minütigen Aufstieg durch steile Serpentinen erklimmen, ist aber auch mit dem Auto zu erreichen. Die Route bietet einige schöne Aussichtspunkte. Aber auch von den äusseren Burghöfen und der Flaggenwiese der Schönburg kann eine tolle Aussicht genossen werden. Im anliegenden Turmmuseum bekommt der Besucher einen Eindruck vom damaligen Verteidigungsposten. Unterstützt wird die Wirkung von einer Steinschleudersimulation. Ganz oben befindet sich eine Aussichtsplattform, die einen imposanten Ausblick auf das schöne Rheintal zulässt. Im Burghotel kann der Besucher in luxuriösen Zimmern nächtigen, die durch ihre mittelalterliche Ausgestaltung eine Übernachtungsmöglichkeit der besonderen Art sind. Ebenso eindrucksvoll eingerichtet ist das dazugehörige Burgrestaurant, das über verschiedene Säle und eine hübsche Aussenterrasse mit Weitblick verfügt:

Holzbrücke über den Halsgraben und die fast zwanzig Meter hohe Schildmauer (Hoher Mantel):

Unteren Burghof mit Schildmauer:

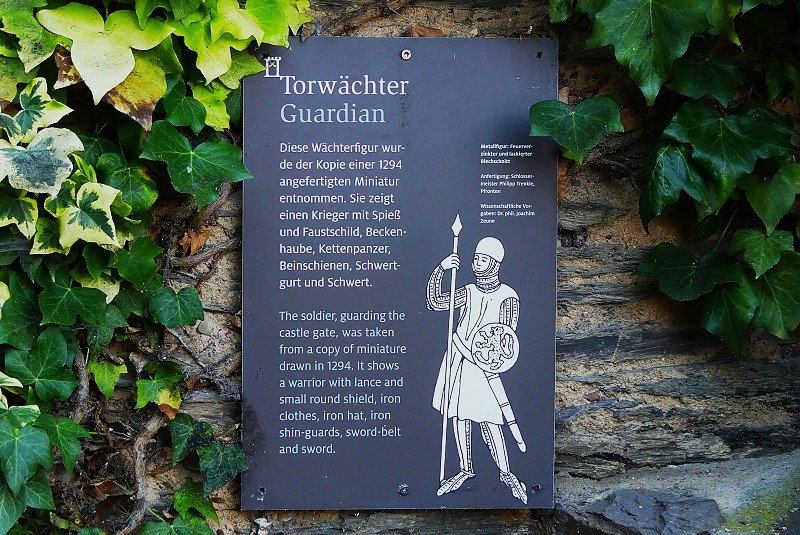

Torwächter:

Blick zum Palas (Kolpinghaus) mit den Resten des fünfeckigen Bergfrieds:

Torturm:

Barbarossaturm:

Schildmauer und Torturm von Norden:

Aussicht vom Pfalzblick auf Oberwesel und den Rhein:

27.08.2024: Die Burg Hermannstein, der der Ort seinen Namen verdankt, wurde im 14. Jahrhundert vom Landgrafen Hermann, I. gebaut. Ursprünglich diente sie ihm als Schutz gegen seine ärgsten Widersacher Graf Johann von Dillenburg und Johann von Solms. Im 18. Jahrhundert zerfiel die Burg zunehmend, weil sie nicht mehr bewohnt war. Seit ihrer Restaurierung in den Jahren 1965 bis 1968 wird die Burg von ihren heutigen Besitzern bewohnt:

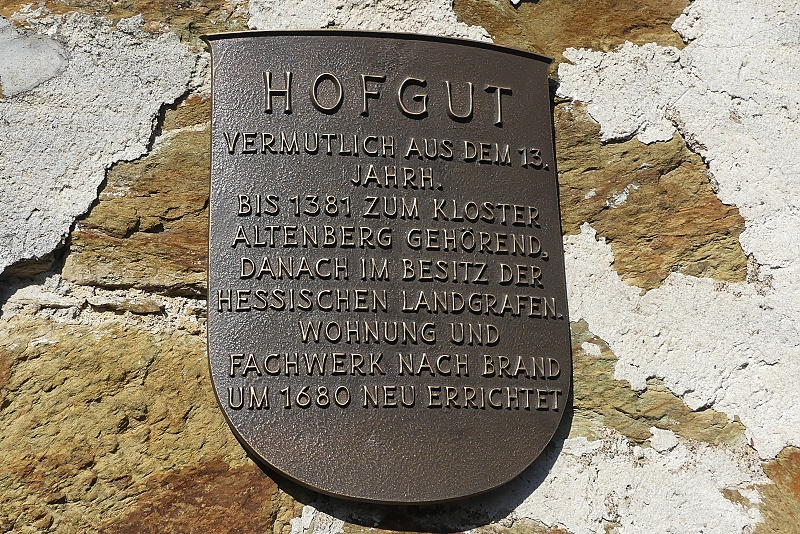

Sehenswert ist auch das zur Burg gehörige Hofgut, das übrigens mit seiner einmaligen Kulisse ein regelmässiger Standort der Wetzlarer Festspiele ist:

27.08.2024: Die Burg Kalsmunt wurde vermutlich um 1180 von Friedrich I., genannt Barbarossa (1152 – 1190), als Reichsburg erbaut. Zur gleichen Zeit (1180) bestätigte der Kaiser Wetzlar als Reichsstadt. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen. Die Umschrift Calsmund auf einer staufischen Münze ist die älteste schriftliche Erwähnung des Burgnamens, dessen Ursprung und Bedeutung bis heute jedoch nicht geklärt sind. Die Verwaltung der Burg oblag mehreren vom Kaiser ausgewählten Lehens-Männern, die diese Aufgabe sodann Burgmannen übertrugen. In der Reichsburg Kalsmunt lebten gleichzeitig mehrere Burgmannen-Familien. Diese Familien bewohnten einfache Häuser innerhalb der Burganlage. Zusätzlich zu ihren Einzel-Lehen hatten die Burgmannen auch einen Anteil an den dazugehörigen Liegenschaften. Alle Burgmannen waren mit gleichen Rechten ausgestattet, so dass keiner zu grosser Macht gelangen konnte. Die Burg war von einer äusseren und einer inneren Ringmauer umgeben. Der markanteste Rest der Burg ist der 18 Meter hohe und 11,8 Meter breite Stumpf des in drei Geschossen erhaltenen quadratischen Bergfrieds (Wohnturm). Eine Bestandsaufnahme im Jahr 1609 ergab bereits eine fortgeschrittene Zerstörung der Burganlage. Wetzlarer Bürger und Bauern der Umgebung nutzten die Gebäude als willkommenen, kostenlosen Steinbruch für ihren eigenen Hausbau. Seit 1803 ist der Kalsmunt Eigentum der Stadt Wetzlar. In der Folgezeit wurden mehrfach Restaurierungsarbeiten durchgeführt:

22.08.2024: Die Burg Pfalzgrafenstein thront in Form eines steinernen Schiffes mitten im Rhein vor Kaub. Dass die Pfalzgrafenstein einst Teil einer der lohnendsten Zollstellen am Rhein gewesen ist, lässt schon ihre Lage erkennen. Mitten im Strom stehend, ist das Bollwerk allein per Fähre erreichbar. 1327 liess der Pfalzgraf und spätere Kaiser Ludwig IV. auf der kleinen Rheininsel einen fünfeckigen Bergfried als ersten Teil der Wehranlage errichten – sehr zum Missfallen damaliger Bischöfe und sogar des Papstes, die die Sorge um die einträgliche Vormachtstellung der Kirche bei der Erhebung von Wegezöllen umtrieb. Mit dem Bau der Ringmauer und Wehrgänge ab 1340 wurde die Widerstandsfähigkeit der Pfalzgrafenstein erheblich erhöht. 1504 überstand sie sogar die 39-tägige Belagerung im Bayerisch-Pfälzischen Erbfolgekrieg unversehrt. Zweifelsohne ist die Burg heute eines der meistfotografierten Motive im Mittelrheintal. Eine kleine Personenfähre bringt die Besucher ab Kaub trockenen Fusses auf das „steinerne Schiff“.

Ansichten vom Rheinsteig:

22.08.2024: Die Burg Gutenfels in Kaub gilt als Musterbeispiel des stauferzeitlichen Burgenbaus und bestimmt das dortige Landschaftsbild. Die Anlage wurde 1222 von den Herren von Falkenstein-Münzenberg errichtet und diente zusammen mit der Burg Pfalzgrafenstein der Sicherung des dortigen Rheinzolls. Im Ort Kaub hat sich auch die Zollschreiberei aus dem 16. Jahrhundert erhalten. 1504 hielten Stadt und Burg einer mehrwöchigen Belagerung durch Truppen des Landgrafen Wilhelm von Hessen stand. Vermutlich wurde erst daraufhin der Name Gutenfels für die Burg geläufig. Bei der Burg handelt es sich um eine guterhaltene Frontturmburg mit 35 Meter hohem quadratischen Bergfried und einem etwa 22 mal 8 Meter grossen dreigeschossigen Wohnbau. Die etwa 21,60 mal 21,10 Meter grosse Kernburg war durch die Vorburg, eine Zwingeranlage und eine Ringmauer geschützt. Die nahe des Rheinsteigs gelegene Burg ist seit 2022 wieder ein Burghotel und bietet eine stilvolle Übernachtungsmöglichkeit.

Ansichten vom Rheinsteig:

22.08.2024: Oberhalb von Lorch, 176 m über dem Rhein, steht die Burgruine Nollig. Sie entstand als nordwestlicher Eckpfeiler der Stadtbefestigung um das Jahr 1300 als Fachwerkturm, der den Übergang in kurpfälzisches Gebiet absicherte. Das Fachwerk wurde aussen bald mit Bruchstein ummauert und mit einer Schildmauer mit zwei Rundtürmen verstärkt. Im 20. Jahrhundert erfolgte der Umbau zum Wohnhaus. Seit 2002 ist die Ruine Nollig Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal. Die Burg befindet sich heute in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Der unterhalb vorbeiführende Rheinsteig erlaubt jedoch einen Blick auf das Baudenkmal:

30.07.2024: Die Kurfürstliche Burg auch Alte Burg genannt, befindet sich in der Altstadt von Boppard direkt am Rhein. Sie ist mit der Stadtbefestigung ab 1265 errichtet worden und wurde später zur Sicherung des Rheinzolls ausgebaut. Für den Bau wurden teilweise auch Steine des Römerkastells verwendet. Das westlich an die Burg angrenzende Zollhaus entstand wahrscheinlich ebenfalls im 14. Jahrhundert. Das heutige Aussehen erhielt die Alte Burg durch einen Ausbau in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Wie viele Burgen entlang des Rheins, erfuhr auch die Bopparder Burg wechselvolle Jahrhunderte – Zerstörungen und Erweiterungsbauten, Umwidmung und wechselnde Nutzung. In den dicken Mauern fanden Zollamt, Stadtgendarmerie und Polizeiinspektion, ferner Amtsgericht, Strafanstalt, Lazarett und Wohnstatt ihre Räume. Seit 1951 wurde dann das städtische Museum von Boppard in der Kurfürstlichen Burg untergebracht. Ab 2015 erfolgte eine Umgestaltung des Umfelds mit dem Burgplatz und eine umfangreiche Sanierung des Gebäudes. Die Baugeschichte der Burg, die Stadtgeschichte und eine sehenswerte Ausstellung mit den berühmten Holzmöbeln von Michael Thonet (* 2. Juli 1796 in Boppard, † 3. März 1871 in Wien) sind die Schwerpunkte der Sammlung:

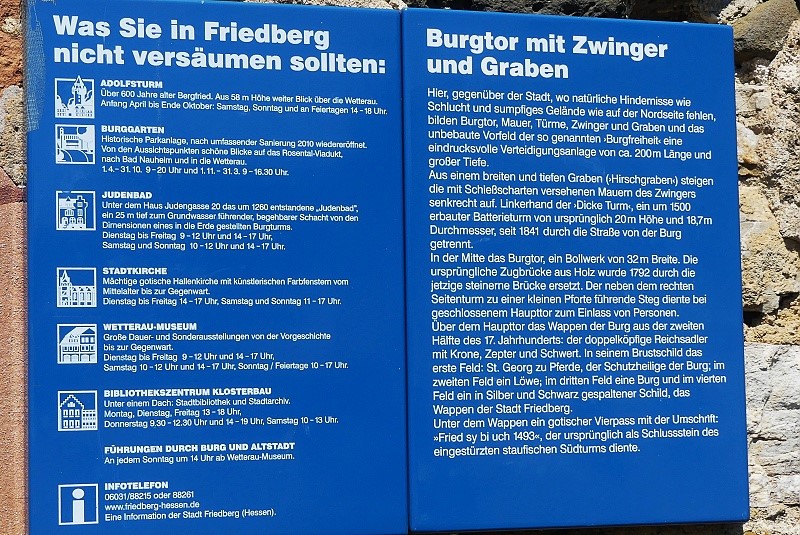

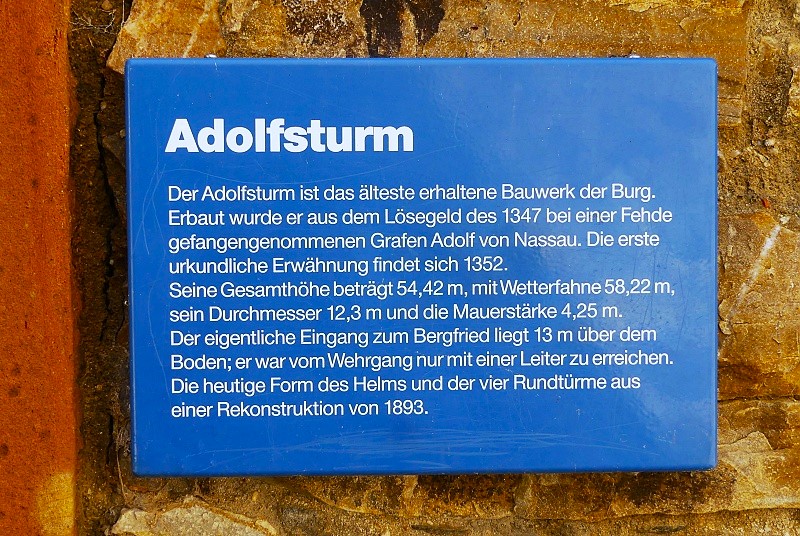

29.07.2024: Der Friedberger Burgberg, der in seiner 2000jährigen Geschichte die Heimat von Römern, Rittern und Grossherzöge war, präsentiert sich heute als eine der grössten Burganlagen im deutschen Sprachraum. Auf insgesamt 39.000 Quadratmeter Fläche ist der Besuch der Anlage ein Streifzug durch die Geschichte. Angefangen mit der Besichtigung einer römischen Badeanlage, die zu den am besten erhaltenen römischen Ruinen in Hessen zählt, über die prägenden Bauten aus dem späten Mittelalter oder die im Jahr 1808 eingeweihte Burgkirche als Zeugnis einer der wenigen früh-klassizistischen Kirchen Deutschlands. Das Wahrzeichen der Burg ist jedoch der Adolfsturm, der die Landschaft weithin beherrschender Bergfried der Burg Friedberg. Der in der Mitte des 14. Jahrhunderts erbaute Turm ist heute das älteste noch erhaltene Bauwerk aus dem Spätmittelalter. Heute residiert im ehemaligem Burggrafiat und späterem Schloss und Gästehaus der Grossherzöge von Hessen-Darmstadt die Finanzbehörde und in einem Teil der mittelalterlichen Gebäude bereiten sich Schüler und Schülerinnen auf Ihr Abitur im vor. Ein besonderes Highlight der Anlage ist der aufwendig neugestaltete Burggarten. Unmittelbar an der geschäftigen Kaiserstrasse angrenzend lädt er auf kurzem Wege zur Besinnung und zum Rückzug ein. Ein Rundgang in Bildern:

Südliches Burgtor, Burggraben und Südwestturm:

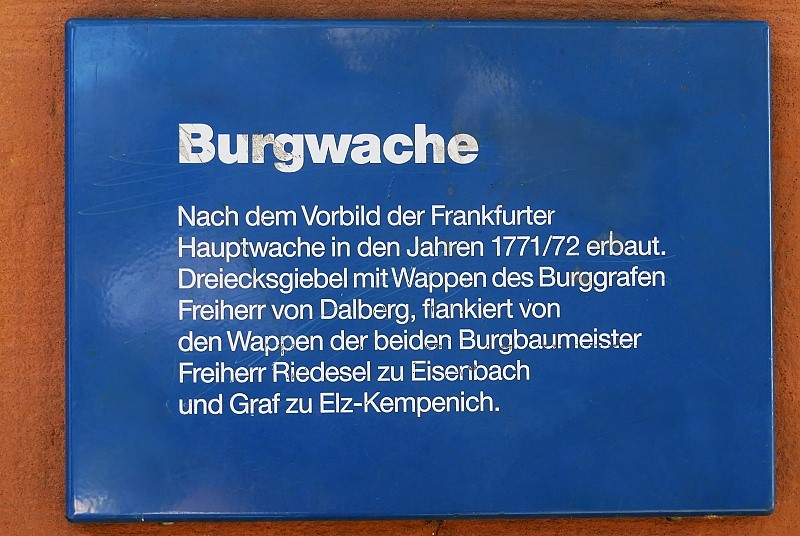

Burgwache:

Friedberger Schloss – von 1604 bis 1610 entstand das Hauptgebäude im Stil der Hochrenaissance. Zunächst diente es als Amtssitz des Burggrafen – daher der Name Burggrafiat. Nach dem Übergang der Burg an Hessen nutzten die hessischen Grossherzöge das Schloss als Sommerresidenz. Vom 30. August bis zum 24. Oktober 1910 war das Friedberger Schloss Domizil für die Familien des Zaren und des Grossherzogs. Während Zarin Alexandra in Bad Nauheim ihre angeschlagene Gesundheit kurierte, trafen sich Zar Nikolaus II. und Großherzog Ernst Ludwig zum Tennis. Ausflüge, Feste und Verwandtschaftsbesuche kennzeichneten den Besuch der Zarenfamilie, der europaweit eine beispiellose mediale Aufmerksamkeit auf sich zog. 1990 zerstörte ein Großbrand das Friedberger Schloss, allein die Aussenmauern blieben erhalten. Heute jedoch zeigt sich das auch unter dem Namen Kronberger Hof bekannte Renaissance-Gebäude wieder im alten Glanz und beherbergt die Mitarbeiter der Finanzbehörde – die neuen Schlossherren. Schlosstor und Herrenhaus:

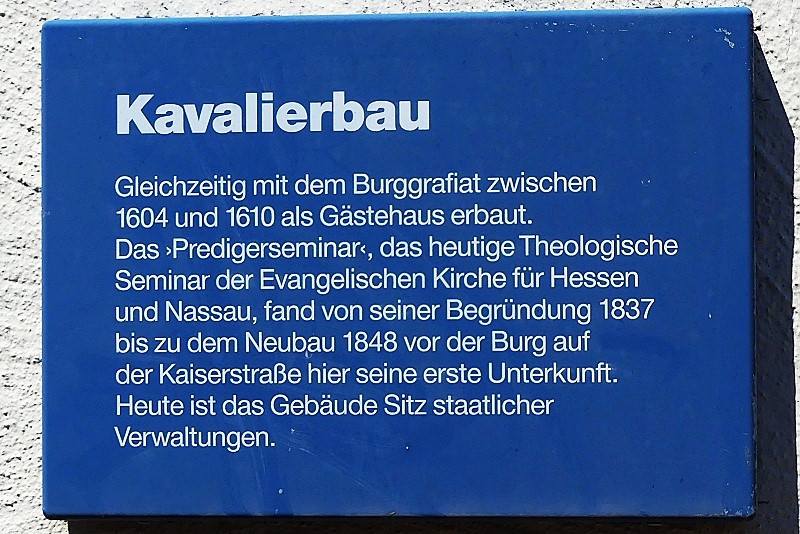

Kavalierbau:

Ehemaliges Deutschordenhaus:

Burgkirche – es begann alles mit einer kleinen Kapelle, die wahrscheinlich um 1260 gebaut und dem Schutzheiligen Georg gewidmet wurde. Bis ca. 1423 erfolgten immer wieder Um- und Ausbauten bis schliesslich 1783 die Kapelle abgerissen wurde. Doch das Baumaterial der alten Kapelle war wiederum der Grundstein der heutigen Burgkirche. Erhalten geblieben sind unter anderem auch insgesamt vier Glocken, die im Turm der Burgkirche noch heute die Gemeinde zum Gottesdienst rufen. Die Kirche erhebt sich heute auf einem kreuzförmigen Grundriss, der nach Osten ausgerichtet ist. Der Bau zeigt eine klare Gliederung zwischen ausgehendem Barock und aufkeimendem Klassizismus. Seit 1976 ist die Burgkirche Predigtstätte des Burgbezirks. Gottesdienste finden in der Burgkirche, die nach einer aufwendigen Renovierung in den letzten vier Jahren wieder im alten Glanz erscheint, regelmässig statt:

Adolfsturm – er ist das unumstrittene Wahrzeichen von Friedberg. Der von weit her gut sichtbare und bei Dunkelheit in warmen Goldtönen angestrahlte Bergfried wurde Mitte des 14. Jahrhunderts erbaut. Nach der Legende hat sich Folgendes zugetragen: Graf Adolf von Nassau hatte Ärger mit den Burgmannen. Der Konflikt endete damit, dass Graf Adolf von den Burgherren bei einer Fehde 1347 festgenommen wurde und nur gegen ein Lösegeld wieder auf freien Fuss kam. Glück für den Grafen und die Burgherren. Der Graf bekam die Freiheit und die Burgherren bauten von den unerwarteten Einnahmen einen neuen Turm im Norden der Anlage – den heutigen Adolfsturm. Der Turm ist insgesamt 58 Meter hoch. Unten gibt es einen Kerker zu besichtigen, oben laden zwei Aussichtsplattformen dazu ein, weit über die Stadtgrenzen zu schauen. Bei klarer Fernsicht hat man einen Rundblick auf die Landschaften der Wetterau, des Taunus, des Vogelsbergs und in die Rhein-Main-Ebene mit ihrer imposanten Frankfurter Skyline. Eine ganz andere Sicht auf den Butterfassturm hatte 2011 der Friedberger Berufskletterer Jens Eisenkrämer. Er wagte die Erstbesteigung des Friedberger Wahrzeichens, die der Filmemacher Oliver Strunck in der Dokumentation Meine innere Stimme festhielt:

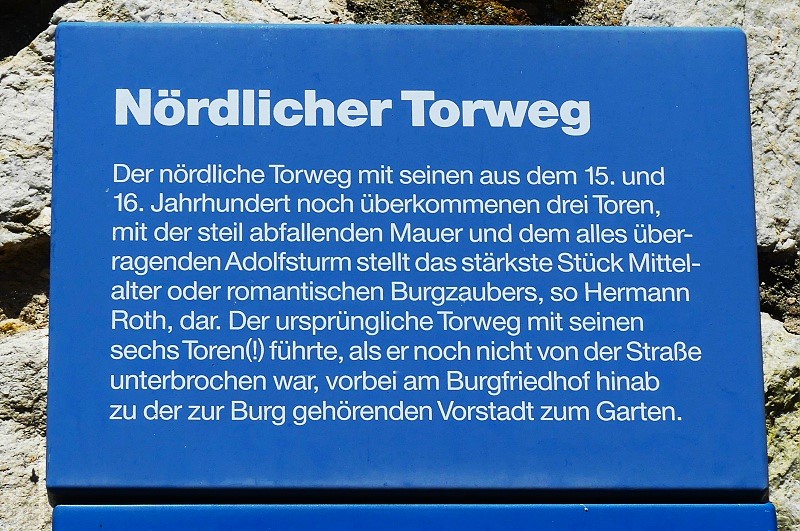

Nördlicher Torweg:

Westzwinger mit Eck- und Halbrundturm:

Südwestturm:

Das im Westen der Burg vorgelagerte Bollwerk Dicker Turm:

Burggraben und Südtor aus Richtung Westen:

Südliches Burgtor – Burgseite:

Ostzwinger und Burggarten:

Blick vom Ostzwinger auf das Rosental Viadukt:

10.07.2024: Von der ehemaligen Burganlage Idstein, die auf einem schmalen gestreckten Felsrücken inmitten der Altstadt gelegen war, sind im Bereich der ehemaligen Oberburg nur noch der Bergfried, das alte Amtsgericht, das Torhaus, sowie noch dazwischenliegende Wohngebäude übrig geblieben. An Stelle der Vorburg entstand Anfang des 17. Jahrhunderts das Residenzschloss im Renaissancestil (siehe dort).

Bergfried (siehe Hexenturm Idstein):

Gebäudegruppe der ehemaligen Burganlage mit dem Alten Amtsgericht. Das Amtsgericht ist ein 1588 als Neue Kanzlei errichteter Erweiterungstrakt der Burg. Der Steinbau mit achteckigem, von welscher Haube gekröntem Treppenturm und sein südlich anschliessender Zwischenbau mit zwei Fachwerkgeschossen auf hohem massiven Keller werden heute durch die Stadtverwaltung genutzt:

Das ehemalige Kanzleitor wurde 1497 erbaut und bildet die Trennlinie zwischen herrschaftlichem und bürgerlichen Bereich. Das markante Gebäude besteht aus einem sich über zwei Massivgeschossen aus Bruchstein erhebendem verschieferten Fachwerkgeschoss mit hohem, steilen Walmdach und an vier Seiten über Eck gestellte zweigeschossige Erker. Das Kanzleitor diente im Laufe seiner Geschichte als Wachstube, Gefängnis, Folterkammer, Getreidespeicher und Wohnung. Heute befindet sich das festliche Trauzimmer des Idsteiner Standesamtes im Obergeschoss:

Die ehemalige Zehntscheuer – der Herrenspeicher – wurde als Pferdestall 1745 auf dem Gelände der ehemaligen Vorburg am Aufgang zum Schloss Idstein erbaut. Der voluminöse Bau mit massivem, aus Bruchsteinen gemauerten Erdgeschoss und einem Fachwerkobergeschoss wird heute als Jugendmusikschule und Geschäftsstelle der Volkshochschule genutzt:

Anstelle eines älteren Gefängnisbaus wurde 1858-59 das ehemalige Gefängnis errichtet, das heute das Jugendzentrum Idstein beherbergt. Der Bruchsteinbau gehört ebenfalls zum Komplex ehemaliger Amtsgebäude des Schlossbezirks:

Users Today : 53

Users Today : 53 Users Yesterday : 191

Users Yesterday : 191