Hessen

LIMBURG AN DER LAHN

(35.700 Einwohner, 116 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des mittelhessischen Landkreises Limburg-Weilburg und zugleich dessen einwohnerstärkste Stadt. Limburg wurde urkundlich zum ersten Mal im Jahr 910 erwähnt, Anlass war die Gründung des St.-Georg-Stifts. Deutlich früher tauchen die Stadtteile Lindenholzhausen (Holzhusen) und Ahlbach in den Urkunden auf (772). Dietkirchen wird erstmalig im Jahr 841 anlässlich der Reliquienübertragung des heiligen Lubentius aus Kobern an der Mosel erwähnt. Die übrigen Stadtteile werden wesentlich später urkundlich erstmals erwähnt. Eng verbunden ist die Stadt mit ihrem 1235 geweihten Wahrzeichen, dem Dom. Mit der Gründung des Bistums Limburg 1827 wurde die Stadt zum Bischofsitz erhoben. 1886 folgte die Benennung zur Kreisstadt des gleichnamigen Kreises, seit 1974 ist sie Sitz der Kreisverwaltung des Landkreises Limburg-Weilburg. Limburg ist Sitz von Verbänden und Institutionen, von Landgericht und Staatsanwaltschaft. Limburg profitiert von seiner verkehrsgünstigen Lage und den ausgezeichneten Verbindungen. Das war schon im Mittelalter der Fall, als die Leinenweber und Kaufleute im 13. Jahrhundert für eine Blütezeit sorgten. Nach einem deutlichen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten sorgte im 19. Jahrhundert ein neues Verkehrsmittel für neuen Aufschwung. Mit der Eisenbahn (zunächst 1862 die Lahntalbahn, anschliessend weitere Strecken über den Taunus und in den Westerwald) wurde Limburg erneut zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt. Mit der Bahnwerkstatt verfügte die Stadt zudem über eine wichtige Einrichtung für die Infrastruktur dieses neuen Verkehrssystems. Im Umfeld des Bahnhofs und der Bahnwerkstatt siedelten sich Unternehmen an, die auf das Transportsystem Bahn angewiesen waren. Die zentrale Lage der Stadt wurde durch den Ausbau des Strassensystems weiter betont. Heute ist Limburg nicht nur als Einkaufsstadt ein Standort von herausgehobener Bedeutung in der Region (sehr hohe Einzelhandelszentralität), sondern sie ist ein zentraler Wirtschaftsstandort zwischen Wiesbaden, Koblenz, Köln und Frankfurt.

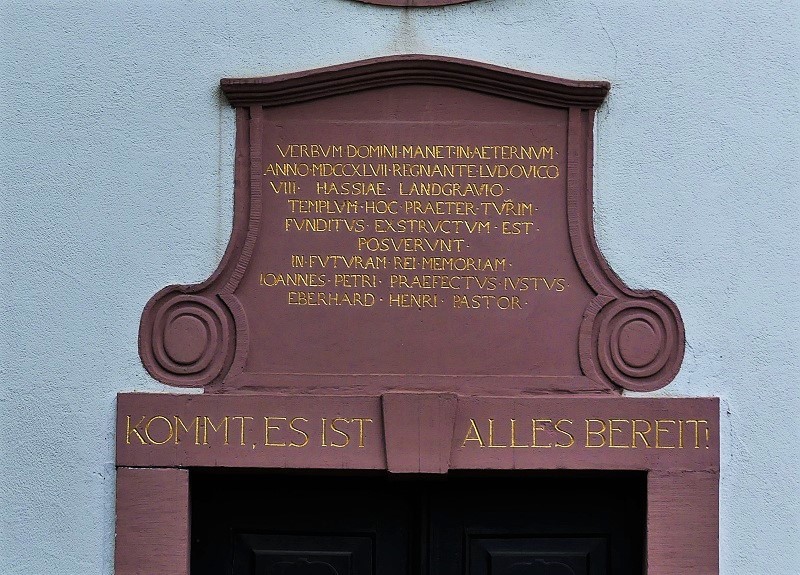

Evangelische Stadtkirche:

Hochbunker Limburg:

Burg und Dom-Ensemble aus Südosten:

Burg Limburg oder auch Limburger Schloss:

Limburger Dom:

Lahntalbrücken:

Johanneskapelle des Zisterzienserklosters – Um 1300 errichteten die Zisterzienser aus dem Kloster Eberbach im Rheingau auch in Limburg einen Klosterhof, den sogenannten Erbacher Hof. Hiervon zeugen noch die ab 1322 errichtete Johanneskapelle und ein barocker Wohnbau von 1777:

Der Domschatz und das Diözesanmuseum erzählen die Geschichte des Bistums Limburg bzw. des Stifts St. Georg anhand von historischen Objekten. Das Museum dokumentiert Wendungen in der Frömmigkeitsgeschichte, die Pflege der Liturgie durch die Jahrhunderte, die Wechselwirkungen zwischen der abendländischen Geschichte und der Region, aber auch besondere Ereignisse und Persönlichkeiten, die mit dem Bistum Limburg verbunden sind. Mehrere unterschiedliche Sonderausstellungen im Jahr ergänzen die Schau:

Alte Lahnbrücke mit Brückenturm:

Katzenturm:

Direkt an der Lahn erstreckt sich das nach Originalplänen im Jahre 1991 wieder aufgebaute Hotel Nassauer Hof:

Das Wohn- und Geschäftshaus Barfüsserstraße 1 von 1912 ist das schmuckreichste Beispiel des Fachwerkhistorismus in Limburg, wobei Fachwerkgefüge und -formen, Giebelsilhouette sowie Reichtum und Charakteristika des figürlichen Reliefschmucks wohl Vorbildern des frühneuzeitlichen Holzbaues in Deutschland folgen:

Stadtkirche zu Limburg:

Die meisten Stadtführungen durch Limburg an der Lahn beginnen bei einem Wahrzeichen der Stadt, der Pusteblume. Mit einer Metall-Säule an deren Ende 127 Düsen eine Kugel bilden, erinnert der Brunnen auf dem Serenadenhof von seiner Form her an eine Pusteblume. Der Platz rund um den Brunnen lädt zum Verweilen ein und ist besonders in den Sommermonaten ein beliebter Anziehungspunkt:

Neues Rathaus und Rathausanbau:

Alle Aufnahmen entstanden bei einem Limburg-Besuch am 21.07.2021.

OFFENBACH AM MAIN

(130.900 Einwohner, 98 m ü. NHN) ist die fünftgrösste hessische Stadt und eines von zehn Oberzentren in Hessen. Die kreisfreie Stadt liegt im Rhein-Main-Gebiet und grenzt direkt an Frankfurt am Main, mit dem es über den Regionalverband FrankfurtRheinMain kooperativ verbunden ist. Die ursprünglich hugenottisch geprägte Industriestadt war vor allem als Zentrum der Lederwarenindustrie bekannt. Heute ist Offenbach ein wichtiges Dienstleistungszentrum und Hochschulstandort mit Schwerpunkt im Designbereich. Ausserdem befindet sich in Offenbach der Sitz des Deutschen Wetterdienstes. Offenbach ist eine Gründung aus der Zeit nach der fränkischen Reichsteilung von 561. Der Ortsname hat eine für diese Zeit typische Endung auf -bach und steht – einer Theorie zufolge – in Verbindung mit dem Personennamen Ovo. Die Herkunft des Namens ist jedoch nicht endgültig geklärt. Die erste urkundliche Erwähnung der Stadt Offenbach am Main stammt vom 12. April 977. Kaiser Otto II. beurkundete eine Schenkung in Offenbach an die Salvatorkirche (der spätere Dom) in Frankfurt. Davor war Offenbach Teil des Maingaues und die umliegenden Wälder gehörten zum Wildbann Dreieich. Dieser unterhielt in Offenbach auch eine seiner 30 Wildhuben. Vom Mittelalter bis 1819 war Offenbach Teil der Biebermark. Lange Zeit wurde Offenbach durch Bauten der Hugenotten aus dem späten 17. und 18. Jahrhundert geprägt. Typisch sind Bauten mit Mansarddach. Von diesen sind die Französisch-Reformierte Kirche sowie ein Geschäftshaus in der Frankfurter Straße/Ecke Aliceplatz weitestgehend original erhalten. Der Wiederaufbau nach dem Krieg und der Bau der Berliner Strasse haben das Bild der Innenstadt wesentlich verändert. Die angrenzenden Gründerzeitquartiere sind von grösseren Schäden meist verschont geblieben. Die Stadt hat 403 einzelne Kulturdenkmäler und zusammen etwa 1.600 denkmalgeschützte Bauwerke.

Deutsches Ledermuseum:

Evangelische Stadtkirche:

Französisch-Reformierte Kirche:

City-Tower:

Haus der Wirtschaft:

Büsingpalais mit Monopteros im Büsingpark:

Haus der Stadtgeschichte im Bernardbau mit ehemaligem Wasserturm:

Turm der ehemaligen Schlosskirche:

Isenburger Schloss:

Maincubes Offenbach:

EVO Energieversorgung Offenbach mit einer alten Kondensationsturbine vor dem Verwaltungsgebäude:

EVO-Heizkraftwerk:

Gasturm des ehemaligen Gaswerks:

Alle Aufnahmen enstanden am 28.03.2023, 16.06.2021 und 10.11.2018.

HEUSENSTAMM

(19.000 Einwohner, 121 m ü. NHN) ist eine Stadt im südhessische Landkreis Offenbach und an der Bieber gelegen. Das Dorf im Schatten einer vermutlich im 12. Jahrhundert errichteten Burg wurde urkundlich erstmals 1211 als Heissenstein erwähnt. Burg und Dorf gingen als Lehen durch verschiedene Adelshände. Im 16. Jahrhundert dann baute das heimische Rittergeschlecht der Herren von Heusenstamm seinen Sitz zu einem geräumigen Schloss mit Wasserburganlagen aus. Der Bannturm hinter dem Schloss erinnert noch heute an diese Zeit. Kriegswirren und Seuchen führten im folgenden Jahrhundert zum Niedergang der Herrschaftsfamilie und des Ortes. Zu neuer Blüte gelangte Heusenstamm, nachdem es 1661 an das Schönborn-Adelsgeschlecht verkauft worden war. Philipp Erwein von Schönborn nahm umgehend den Bau des Renaissance-Schlosses in Angriff, das er vor die alte Anlage setzte. 1896 wurde die Bahnstrecke Offenbach-Bieber-Dietzenbach, eine Zweigstrecke der Rodgaubahn von Offenbach nach Dieburg, eröffnet, an der Heusenstamm einen Bahnhof erhielt. Am 26. Mai 1959 erhielt Heusenstamm die Stadtrechte und entging damit den Eingemeindungsbestrebungen der Stadt Offenbach. 1978 kaufte die Stadt das zu Patershausen gehörende Hofgut, den Klosterwald und den Forst Patershausen sowie den Forst Heusenstamm von Rudolf Graf von Schönborn. Das Schloss erwarb die Stadt 1979 ebenfalls von den Grafen von Schönborn und baute es im darauffolgenden Jahr zum Rathaus aus.

Bahnhof Heusenstamm:

Der Maria-Theresia-Brunnen wurde im Rahmen des Bahnhofsfestes im Mai 2007 eingeweiht. Das Kunstwerk zu Ehren der Gräfin fertigte der bekannte Bildhauer Hubertus von Pilgrim:

Heusenstammer Schloss (Schloss Schönborn) und Rathaus:

Kleines Schlösschen und Bannturm:

Pfarrkirche St. Cäcilia:

Torbau über die Schlosstrasse im Süden der Stadt:

Altes Rathaus und heutiges Haus der Musik:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 16.06.2021.

DREIEICH

(42.000 Einwohner, 170 m ü. NHN) ist eine Stadt im Landkreis Offenbach in Hessen und liegt südlich von Frankfurt am Main. Sie ist die zweitgrösste Kommune des Landkreises. Der Verwaltungssitz befindet sich im grössten Stadtteil Sprendlingen. Der Name der Stadt geht auf den Wildbannforst Dreieich zurück, der bereits im 9. Jahrhundert erwähnt wurde. Dabei handelte es sich um ein Gebiet, in dem ausschließlich der König das Jagdrecht besass. Die Eichbäume im Wappen vieler Gemeinden in diesem Gebiet verweisen auf diesen Ursprung. Zum Zentrum des Wildbannforsts Dreieich entwickelte sich im 11. Jahrhundert Dreieichenhain, als hier eine Turmburg der Herren von Hagen (1075) errichtet wurde. Im Zuge der Gebietsreform in Hessen wurden am 1. Januar 1977 durch das Gesetz zur Neugliederung des Landkreises Offenbach die Städte Dreieichenhain und Sprendlingen und die Gemeinden Buchschlag, Götzenhain und Offenthal zu einer Stadt mit dem Namen Dreieich zusammengeschlossen.

Bahnhof Dreieich-Buchschlag:

Rathaus Sprendlingen:

Altes Rathaus Sprendlingen:

Erasmus-Alberus-Kirche Sprendlingen:

Essigmühlenweiher – er befindet sich am nördlichen Gefilde von Dreieichenhain mit einer Gewässerfläche von 4.814 m². An seinem Nordufer liegt, eingebettet in das historische Areal der Winkelsmühle, eine Angelsport-Vereinsgaststätte. Das fischreiche Gewässer ist neben seines guten Friedfischbesatzes auch bei den Raubfischanglern wegen seiner kapitalen Hechte und Zander sehr beliebt:

Untertor Dreieichenhain:

Burg Hayn:

Pfarrkirche St. Marien Götzenhain:

Altes Rathaus Götzenhain:

Evangelische Kirche Götzenhain:

Alter Bahnhof Götzenhain:

Schloss Philippseich:

Eine Zweiergarnitur der Dreieichbahn zwischen Offenthal und Götzenhain – Die Bahn führt die Strecke KBS 647 von Frankfurt (Main) über Dreieich-Buchschlag, Ober Roden nach Dieburg. Der eigentliche Begriff Dreieichbahn bezeichnet allerdings lediglich den Streckenabschnitt von Dreieich-Buchschlag nach Ober Roden. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV bezeichnet sie als RMV-Linie 61. Werktags sind 37 Zugpaare auf der Strecke unterwegs. Drei Zuggarnituren verkehren morgens durchgehend von Dieburg nach Frankfurt am Main und abends zurück nach Dieburg:

Evangelische Kirche Offenthal:

Alle Aufnahmen entstanden während einer Wanderung durch alle Stadtteile am 02.06.2021.

LANGEN (HESSEN)

(38.500 Einwohner, 139 m ü. NHN) ist ein Mittelzentrum mit rund 40.000 Einwohnern im südhessischen Landkreis Offenbach zwischen Darmstadt und Frankfurt am Main. Langen ist Hauptsitz der Deutschen Flugsicherung, des Paul-Ehrlich-Institutes und des Ausbildungszentrums des Deutschen Wetterdienstes. Von 834 stammt die erste urkundliche Erwähnung „Langungon“. 1414 brannte das Dorf Langen ab, als es zwischen der Stadt Frankfurt und dem Trierer Erzbischof Werner von Falkenstein zum Streit kam. Als 1418 die Herren von Falkenstein ausstarben, erbten die Isenburger den Ort. Aus dem Mittelalter erhalten geblieben sind Reste der Ortsbefestigung mit dem Spitzen Turm und dem Stumpfen Turm. 1813 wurde Langen zum Marktflecken erhoben und 1821 Sitz des Landratsbezirks. 1832 musste Langen den Kreisstadtstatus wieder an Gross-Gerau und Offenbach abgeben. 1834 hatte Langen 2368 Einwohner. 1846 wurde die Main-Neckar-Eisenbahn errichtet, an der der Bahnhof errichtet wurde. 1862 kam der Ort zum Landkreis Offenbach. 1883 wurden ihm mit der Einweihung der Stadtkirche durch Großherzog Ludwig IV. die Stadtrechte verliehen. Im Zuge der hessischen Gebietsreform in den 1970er Jahren blieb Langen unverändert. Die schönsten Ecken Langens gibt es in der Altstadt, zum Beispiel am Sterzbach, der einst die Mühlen antrieb. Bachgasse, Bruchgasse oder Vierhäusergasse heissen hier die kleinen Strässchen, an denen hübsch herausgeputzte Fachwerkhäuser stehen. Von stattlicher Grösse ist das Alte Rathaus. Der frühere Sitz der Stadtverwaltung ist Museum und Trauzimmer zugleich. Schräg gegenüber steht der mehr als 450 Jahre alte Vierröhrenbrunnen und über allem ragt die Stadtkirche empor.

Bahnhof Langen (Hessen):

St. Albertus Magnus Kirche:

Rathaus Langen:

Neue Stadthalle:

Amtsgericht Langen in Hessen:

Wegweiser der Partnerstädte in Rathausnähe:

Alte Ölmühle:

Evangelische Stadtkirche:

Altes Rathaus und Vierröhrenbrunnen:

Altes Feuerwehrhaus, jetzt Sitz der Arbeiterwohlfahrt Langen e.V.:

Stumpfer Turm:

Spitzer Turm:

Katholische Liebfrauenkirche:

Alpha-Hochhaus:

Stadtwerke Langen:

Paul-Ehrlich-Institut:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 01.06.2021.

WEITERSTADT

(26.000 Einwohner, 105 m ü. NHN) ist eine Stadt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Sie grenzt mit ihrem Stadtteil Riedbahn direkt an Darmstadt und liegt 20 km südlich vom Frankfurter Flughafen. Weiterstadt wird erstmals in einer Urkunde aus dem Jahre 948 unter dem Namen Widerestat erwähnt. Das Dorf Widerestat scheint ursprünglich nur aus einigen Höfen bestanden zu haben. Als erster Besitzer des Dorfes erscheint ein gewisser Cleriker Liuthar, dessen Name in der Urkunde genannt wird. Im Hochmittelalter stand dem Grafen von Katzenelnbogen die höhere Gerichtsbarkeit über Widerestat zu. Die Geschichte der Stadt Weiterstadt in ihrer jetzigen Form ist neu. Sie beginnt am 1. Januar 1977. Die bis dahin selbstständigen Gemeinden Gräfenhausen und Schneppenhausen wurden im Zuge der Gebietsreform in die Gemeinde Weiterstadt eingegliedert. Bereits am 1. Juli 1973 erfuhr die Gemeinde Weiterstadt ihre erste gebietliche Änderung im Zuge der gemeindlichen Neuordnung, als sich die bisher selbständige Gemeinde Braunshardt freiwillig der Gemeinde Weiterstadt anschloss. Weiterstadt hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg von einer Arbeiterwohngemeinde mit landwirtschaftlichem Einschlag zu einer gewerblich und industriell strukturiertem Gemeinwesen mit grossem Bevölkerungszuwachs entwickelt. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe im Ortsteil Riedbahn. In Braunshardt, Gräfenhausen und Schneppenhausen war die Entwicklung nicht so sprunghaft. Eine kontinuierliche Bevölkerungszunahme und die Ansiedlung kleinerer und mittlerer Gewerbebetriebe versetzten auch diese Gemeinden in die Lage, ihre Infrastruktureinrichtungen zu verbessern. Der 29. Juli 1993 ist für die Gemeinde Weiterstadt von historischer Bedeutung. Sie bekam von der Hessischen Landesregierung das Recht verliehen, ab diesem Tage die Bezeichnung Stadt zu führen.

Bahnhof:

Evangelische Kirche Weiterstadt:

Medienschiff Weiterstadt:

Schloss Braunshardt:

Altes Rathaus Schneppenhausen:

Evangelische Kirche Gräfenhausen:

Schloss Gräfenhausen (Seniorenheim Ohlystift) und Schlossturm (Museum der Stadt Weiterstadt):

Rathaus im Stadtteil Riedbahn:

X-Towers im Stadtteil Riedbahn:

Alle Aufnahmen entstanden während einer Rundfahrt durch Weiterstadt am 20.05.2021.

HOFHEIM AM MAIN

(39.900 Einwohner, 135 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des Main-Taunus-Kreises in Hessen und liegt zentral im Rhein-Main-Gebiet zwischen der Landeshauptstadt Wiesbaden und Frankfurt am Main. Hofheim wies im Jahr 2014 einen weit überdurchschnittlichen Kaufkraftindex von 144 Prozent des Bundesdurchschnitts auf und gehört damit zu den reichsten Kreisstädten Deutschlands. Das Gebiet wurde bereits um 40 n. Chr. von den Römern besiedelt, zur Absicherung des Weges zwischen Mainz und Nida (Frankfurt), wo jeweils Kastelle standen. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte im Jahre 1263 unter dem Namen Hoveheim. 1352 verlieh Kaiser Karl IV „Hobeheim“ die Stadtrechte. Damit durfte die Stadt Mauern, Tore und Brücken bauen, einen Galgen errichten, Gericht halten, Handwerk betreiben und Markt abhalten. 1366 wurde Hofheim von Kurmainz erobert, dem es bis zum Jahre 1418 unterstand. Es folgte die Herrschaft der Grafen von Eppstein, die die Reformation einführten. 1535–1574 gehörte Hofheim zum Grafen zu Stolberg, und 1574–1581 der Grafschaft Königstein. 1581 kam Königstein und somit auch wieder Hofheim an das Erzbistum Mainz. Im Dreissigjährigen Krieg wurde es durch Spanier, Bayern, Schweden und Franzosen geplündert und verwüstet. Im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 fiel Hofheim an die Fürsten von Nassau-Usingen. 1866 wurde das Herzogtum Nassau von Preussen einverleibt und gehörte zur Provinz Hessen-Nassau. Nachdem es lange Zeit verkehrsmässig im Abseits lag, wurde Hofheim von 1874 bis 1877 mit dem Bau der Main-Lahn-Bahn zwischen Frankfurt und Limburg an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fiel Hofheim an das neu gegründete Land Hessen. Am 1. Januar 1980 wurde Hofheim Kreisstadt des Main-Taunus-Kreises und war 1988 Hessentagstadt. In der gut erhaltenen und liebevoll gepflegten Hofheimer Altstadt im Zentrum treffen Geschichte und Moderne aufeinander. Neben guten Einkaufsmöglichkeiten lädt die Stadt zum Verweilen in Bistros, Strassencafés, gemütlichen Weinstuben und Restaurants ein. Nach einem Sparziergang im Erholungswald der Stadt sind zahlreiche Waldgaststätten beliebte Ausflugziele.

Durch Autobahnen und ein gutes Nahverkehrsnetz sind die Arbeitsplätze in der wirtschaftlich starken Rhein Main Region schnell und problemlos zu erreichen. Die vielen Vereinen ermöglicht eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung sowohl in sportlicher als auch kultureller Hinsicht.

Bahnhof:

ShowSpielhaus Main-Taunus:

Rathaus:

Stadthalle:

Alte Burg Hofheim mit Kellereigebäude und Hexenturm:

Zehntscheune:

Stadtmuseum:

Büttelturm (Türmchen):

Altes Rathaus:

Pfarrkirche St. Peter und Paul:

In der Mauergasse 15: uriges, zweigeschossiges Fachwerkwohnhaus von 1688, Datierung mit Christus- und Marienmonogramm über der vermauerten, ehemaligen Eingangstür:

Kapellenberg mit Meisterturm vom Kreuzweg aus gesehen:

Meisterturm:

Bergkapelle auf dem Kapellenberg:

Evangelische Johanniskirche:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Rungangs am 31.03.2021.

15.09.2020: Der Bergpark Wilhelmshöhe ist mit einer Fläche von 2,4 Quadratkilometern der größte Bergpark in Europa und ein Landschaftspark von Weltgeltung. Am 23. Juni 2013 wurde er als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt, und er wird von der Deutschen Zentrale für Tourismus unter den Top-100-Sehenswürdigkeiten in Deutschland geführt. Der Park ist insbesondere durch die in ihm befindlichen Wasserspiele, den Herkules mit gleichnamiger Statue, das Schloss Wilhelmshöhe und die künstliche Ruine Löwenburg bekannt.

HERKULES und WASSERSPIELE:

Auf der westlichsten und höchstgelegenen Stelle der Sichtachse Schloss Wilhelmshöhe-Herkules steht der von 1701 bis 1717 errichtete Herkules (515 m). Das Bauwerk (71 Meter hoch) gilt als das Wahrzeichen von Kassel und steht – schon von weitem sichtbar – auf dem östlichsten Bergkamm des Habichtswaldes. Die dem Herkules vorgelagerten Kaskaden sind der Ausgangspunkt der zahlreich besuchten Kasseler Wasserspiele. Ausgangspunkt der Wasserspiele im Park ist damals wie heute das Herkules-Bauwerk, genauer die dem Oktogon östlich, hangabwärts vorgelagerten Grotten, Kaskaden und Bassins. Von oben nach unten: Vexierwassergrotte (mit einer hydraulisch betriebenen Walzenorgel, der sogenannten Wasserorgel und Artischockenbassin, eingefasst durch die beidseitigen Krummen Kaskaden. Das Riesenkopfplateau, eingefasst durch die beidseitigen Halbrunden Kaskaden. Die zentralen Großen Kaskaden mit dem vorgelagerten Neptunbassin und der Neptungrotte:

LÖWENBURG:

Im südlichen Teil des Bergparks steht die Löwenburg auf etwa 350 m Höhe. Sie entstand nach Entwürfen von Heinrich Christoph Jussow in der Zeit von 1793 bis 1800. Die Löwenburg ist die Nachahmung einer mittelalterlichen englischen Ritterburg und wurde, romantisch historisierend, bewusst als verfallende Teilruine erbaut. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bomben einen der Türme. Dieser soll im Laufe der nächsten Jahre restauriert bzw. wiederaufgebaut werden. Ein weiterer Turm wurde bereits als verfallende Ruine konzipiert und erbaut:

JUSSOWTEMPEL UND PENEUSKASKADEN:

Erbaut 1817 – 1818 nach Plänen von Heinrich Christoph Jussow. Der Tempel mit offenem Säulenumgang und geschlossenem Innenraum steht am Fontänenteich am Ende der Peneuskaskaden. Er findet sein Vorbild im englischen Stowe. Der Jussowtempel wird auch heute noch oft als Apollotempel bezeichnet:

SCHLOSS WILHELMSHÖHE:

Keimzelle des gesamten Bergparks ist das Schloss Wilhelmshöhe (ca. 282 m), das auf der östlichsten und untersten Stelle der Sichtachse Schloss Wilhelmshöhe-Herkules steht. Am Ort des früheren Klosters Weissenstein der Augustinermönche ließ Landgraf Moritz von Hessen-Kassel 1606 bis 1610 ein Jagdschloss erbauen, aus dem sich von 1786 und 1798 das Schloss Wilhelmshöhe entwickelte. Heutzutage enthält es unter anderen die Gemäldegalerie Alte Meister und die Antikensammlung:

Neben dem Hauptschloss befinden sich das Ballhaus:

Grosses Gewächshaus:

Marstall:

Kavalierhaus:

Und das Alte Wachhaus:

Das Alte Stationsgebäude bei der Endhaltestelle der derzeitigen Straßenbahnlinie 1 wurde 1898 errichtet. Es beherbergt aktuell eines von zwei Besucherzentren des Bergparks:

KRONBERG IM TAUNUS

(18.250 Einwohner, 257 m ü. NHN) ist eine Stadt und ein staatlich anerkannter Luftkurort im hessischen Hochtaunuskreis. Kronberg ist Teil der Stadtregion Frankfurt und hat ihren Namen nach der Burg Kronberg, von 1220 bis 1704 Stammsitz der Ritter von Cronberg. Die Stadt hat sich über die Jahrhunderte hinweg an vielen Stellen seinen historisch gewachsenen Charakter bewahrt. Die Burg Kronberg als Kern der Siedlung, die malerischen Altstadtgassen mit ihren mittelalterlich anmutenden Fachwerkhäusern. Es ist ein Vergnügen, durch die Kronberger Altstadt zu schlendern und in die Atmosphäre der Gassen und Gässchen, der Treppenverbindungen und Winkel einzutauchen. Dass man dabei auf Schritt und Tritt der Geschichte der Stadt begegnet, versteht sich von selbst. Die Herren von Kronberg erhielten für die Siedlung bei der Burg Stadtrechte und durften sie ummauern. Reste der Mauern sind noch erhalten, wie auch eins der Tore, das Eichentor in der Eichenstraße. Unter der Hausnummer 6 findet sich hier auch das nachgewiesen älteste Kronberger Fachwerkhaus. Ein weiteres Bauwerk der Herren von Kronberg ist unter anderem das ehemaligen herrschaftliche Wohngebäude Hellhof. Zentral liegt die ab 1440 erbaute Johanniskirche, mit eindrucksvollen Grabmalen derer von Kronberg und dem bemalten hölzernen Tonnengewölbe. Unmittelbar neben der evangelischen Kirche liegt die Streitkirche, im 18. Jahrhundert unter der Landesherrschaft der Kurfürsten von Mainz als katholische Kirche erbaut, aber nie als solche geweiht.

Schloss Friedrichshof:

Das Kaiser Friedrich-Denkmal steht im Victoriapark. Es handelt sich um einen von Gladenbeck, Berlin-Friedrichshagen vorgenommenen Abguss des 1897 in Wiesbaden aufgestellten Denkmals von Joseph Uphues und zeigt Kaiser Friedrich III. in Überlebensgrösse. Das Denkmal wurde 1902 in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. feierlich enthüllt. Dem Denkmal vorgelagert ist ein vom Westerbach gespeistes Brunnenbecken, das mit Grottenmotiven geschmückt ist. Das Denkmal steht als Einzeldenkmal unter Denkmalschutz:

Zehntscheune – Hartmut XIII. von Kronberg ließ 1552 dieses Gebäude zur Lagerung der Feldfrüchte aus der Naturalsteuer, des Zehnten, errichten. 1848 kaufte die Stadt das Gebäude und nutzte es bis 1962 zur Unterbringung der Feuerwehr. Heute ist die Zehntscheune ein Veranstaltungsort. Hinter dem Gebäude ist der Stadtmauerverlauf zu sehen, der Durchbruch zur Hainstrasse erfolgte erst 1898:

Stadtkirche St. Johann:

Burg Kronberg:

Hellhof – Reste eines der Burg vorgelagertem herrschaftlichen Wohn-und Wirtschaftshofs mit Dreischalenturm:

St. Peter und Paul:

Stadthalle:

Rathaus:

Ehemalige Markthalle am Berliner Platz:

Bahnhof Empfangsgebäude:

Alle Aufnahmen entstanden während einer Wanderung mit Zielort Kronberg am 11.09.2020.

BISCHOFSHEIM (Mainspitze)

(13.160 Einwohner, 86 m ü. NHN) ist eine Gemeinde im Kreis Gross-Gerau in Hessen. Von 1930 bis 1945 war Bischofsheim ein Stadtteil der heutigen rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Bischofsheim ist mit dem Bahnhof Mainz-Bischofsheim ein Eisenbahnknotenpunkt mit Rangierbahnhof. Weiterhin ist die Gemeinde über die Autobahnen 60 und 671 direkt erreichbar. Kein Bischof, sondern die Lage an einer Mainbiegung gab Bischofsheim seinen Namen (bieschen = biegen). Die erste urkundliche Erwähnung findet sich im 11. Jahrhundert als „Bissescheim circa menum“ (Bissescheim in der Nähe des Mains). Insgesamt 351 Jahre gehörte Bischofsheim zu Hessen bis es 1930, wie auch Ginsheim-Gustavsburg, Kastel, Kostheim und Amöneburg, ein Stadtteil von Mainz wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg wieder der Wechsel. Die rechtsrheinischen Gemeinden werden durch eine Entscheidung der Kriegsgewinner Hessen zugeschlagen. Nach 15 Jahren endet die Zugehörigkeit zur Stadt Mainz. Ab 1945 bis heute gehört Bischofsheim zum Landkreis Gross-Gerau. Die Bahnstation heißt dennoch weiterhin Mainz-Bischofsheim. Wie schon im Ersten Weltkrieg, spielte der Bischofsheimer Bahnhof als Eisenbahnknotenpunkt auch während des Zweiten Weltkrieges eine wichtige Rolle. Deshalb wurden der Ort und der Verschiebebahnhof Ziel schwerer Bombenangriffe. Bischofsheim, erst Bauerndorf, dann Eisenbahnergemeinde, bietet seinen Einwohnern sowohl dörfliches Leben mit vielen Vereinen, als auch multikulturelles Miteinander.

Bahnhof Mainz-Bischofsheim:

Die katholische Christkönig-Kirche:

Evangelische Kirche Bischofsheim:

Das älteste Gebäude der Gemeinde – Fachwerkhaus und Restaurant „Zur Krone“:

Altes Rathaus – jetzt Heimatmuseum:

Rathäuser I – III:

Wasserturm Bischofsheim:

Alter Bahnhof Bischofsheim:

Users Today : 570

Users Today : 570 Users Yesterday : 1065

Users Yesterday : 1065