Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten

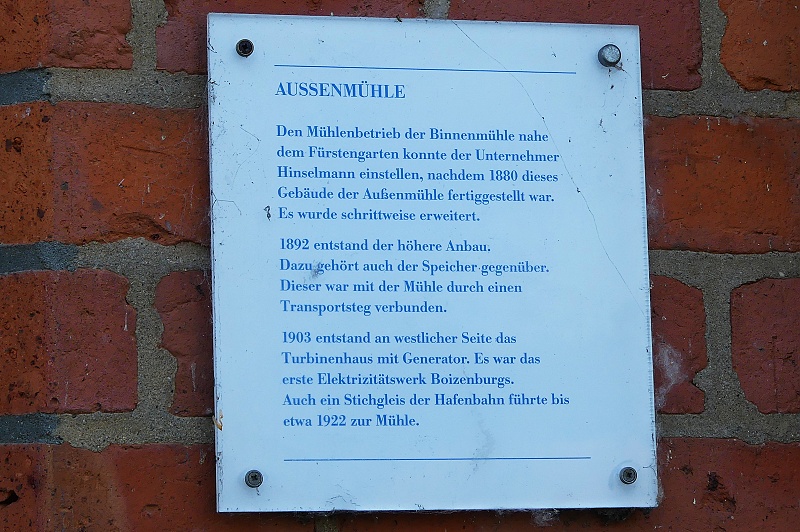

12.06.2025: Die ehemalige Wassermühle Boizenburg am Mühlenteich 1 ausserhalb des Wallringes stammt von 1880 und ist heute ein Wohnhaus. Nicolaus Hinselmann (1803–1887) aus Neumünster kaufte 1866 in Boizenburg von der grossherzoglichen Kammer die Mühlenanlagen mit der Binnenmühle beim Fürstengarten, der Aussenmühle und der Windmühle am Herrengarten. Die Aussenmühle wurde 1880 erneuert und dann schrittweise erweitert. Sie diente als Getreidemühle. Die ein- und dreigeschossige verklinkerte Aussenmühle über der Boize und am früheren Mühlenteich wurde 1880 saniert und erweitert. Die Binnenmühle konnte nach Inbetriebnahme der sanierten Aussenmühle stillgelegt werden. Der Sohn Ludwig Hinselmann (1850–1926) übernahm den Betrieb und er baute 1892 den fünfgeschossigen Speicher. Mühle und Speicher verband ein Transportsteg. 1903 errichtete Hinselmann an der Aussenmühle ein Turbinenhaus mit Generator als erstes Boizenburger Elektrizitätswerk. Das Haus wurde in den 1990er/2000er Jahren saniert und zum Wohnhaus umgebaut. Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz:

12.06.2025: Das Gebäude wurde ca. 1830 in klassizistischen Formen als teilunterkellertes zweigeschossiges, neunachsiges Gebäude mit Krüppelwalmdach errichtet. Die ursprüngliche Bestimmung dürfte die Nutzung des Gebäudes als Amtsgericht und Amtsverwaltung gewesen sein. Es wurde bis 2001 als Schule genutzt und stand dann leer. Im Jahr 2006 wurde beschlossen, das Gebäude zum Verwaltungszentrum der Stadt Boizenburg umzubauen:

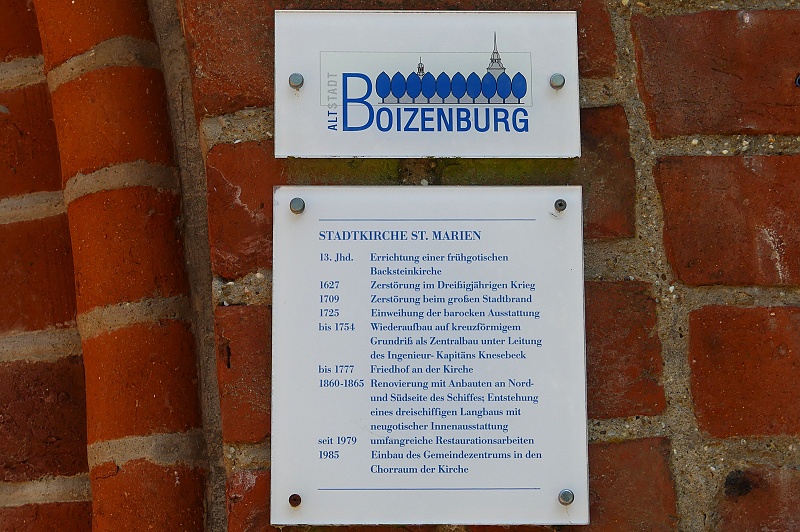

12.06.2025: Die heutige dreischiffige evangelische St.-Marien-Kirche ist eine Backsteinhallenkirche, welche an der höchsten Erhebung der Stadt neben dem Marktplatz errichtet wurde. Die Ursprünge des Baus sind noch romanisch. Im Kern ist sie ein langgestreckter rechteckiger Feldsteinbau aus dem 13. Jahrhundert stammend, der vielfach verändert wurde, so dass die gotischen Bauelemente überwiegen. Die Kirche wurde innerhalb von einhundert Jahren gleich zweimal zerstört. Während der erste Wiederaufbau von 1657 bis 1679 die Kirche im alten Glanz erstrahlen liess, vollzogen sich während des Wiederaufbaues von 1717 bis 1754 tiefgreifende Veränderungen am Baukörper. So wurden die Reste der mittelalterlichen Seitenkapellen am Turm abgerissen, eine jener Massnahmen die auf den Kirchenbaugrundsätzen des Schweriner Hofbaurates Leonhard Christoph Sturm beruhten. Auch die den Kirchenraum erweiternden Anbauten der Nord- und Südseite sind Zutaten des Wiederaufbaus. Es finden sich zudem neugotische und romanisierende Anbauten, die im Zuge der Umbaumassnahmen von 1860 bis 1865 hinzukamen. In selbiger Zeit wurde auch der alte baufällige Feldsteinchor abgebrochen. Der alte Chor wurde daraufhin von einem basilikalen dreischiffigen Erweiterungsbau ersetzt. Die Kirche erhielt während des Wiederaufbaues, der 1717 begann, einen viergeschossigen vorgesetzten Westturm. Der Turm erhielt nach dem Abbruch der alten Seitenkapellen mehrfach gegliederte Stützpfeiler. Eine Besonderheit stellt die imposante barocke Turmhaube dar. Aus dem quadratischen Grundriss des Turms formt sich eine achtseitige Laterne, von der aus man eine gute Aussicht über die Stadt und die Elbtalaue hat. Die Turmspitze krönt eine Turmkugel mit verzierter Wetterfahne und aufgesetztem Kreuz, die 1804 dort ihren Platz fanden:

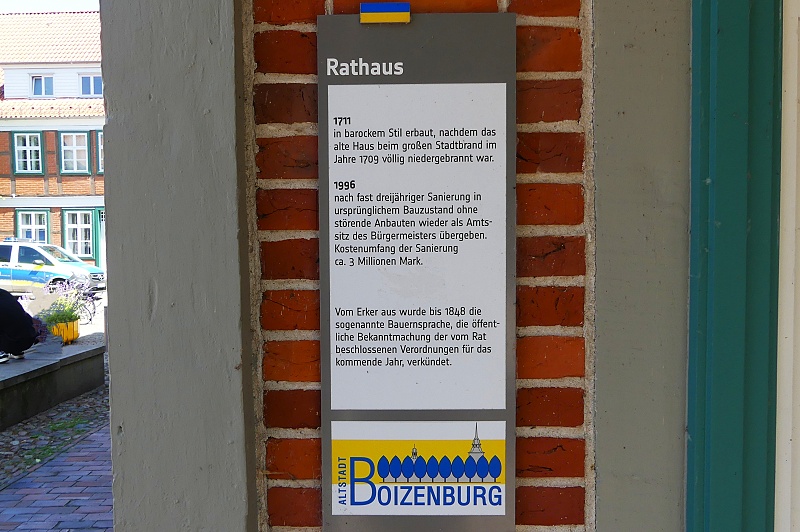

12.06.2025: Wie viele andere Häuser und Teile der Stadtkirche St. Maria wurde auch das gerade erst fertig gestellte Boizenburger Rathaus 1709 Opfer eines grossen Stadtbrandes, bei dem mehr als 150 Häuser von den Flammen vernichtet wurden. Der Ingenieur Jakob Reutz entwarf daraufhin die Innenstadt neu. Um dem Brandschutz besser gerecht werden zu können, erhielt das Zentrum einen schachbrettartigen Grundriss und gleichzeitig seine barocke Prägung. Im Mittelpunkt des Marktplatzes sollte wie schon zuvor das neue Rathaus stehen. Heute ist das freistehende Gebäude eines der bedeutendsten Beispiele barocker Fachwerksbaukunst. Das Besondere an diesem zweistöckigen Fachwerkbau ist der Laubengang, der sich über die gesamte Vorderseite erstreckt und von hölzernen Stützen getragen wird. Die Mitte des abgewalmten Mansarddaches krönt ein offenes Laternentürmchen und im Eingangsbereich des Rathauses wurde der Laubengang vorgezogen. Die Kolonnaden mit der alten Stadtwaage an den Deckenbalken erinnern noch heute an das frühere Markttreiben. Im Rahmen der allgemeinen Stadterneuerung wurde das Rathaus von 1993 bis 1996 umfangreich saniert und in seiner ursprünglichen Form von 1711 wieder hergestellt. Auch das kräftige Rot der Fassade entspricht der damaligen Gestaltung:

12.06.2025: Das zweigeschossige verklinkerte historisierende Eckhaus mit seinem markanten Giebel an der Ecke und dem gotisierenden Portal sowie dem seitlichen Giebelrisalit und einem verzierten Gesims wurde als Kaiserliches Postamt im Oktober 1887 eröffnet. Ein Anbau kam später. In den 1990er Jahren verkaufte die Post das Gebäude und es wurde umgebaut und saniert:

12.06.2025: Für die katholischen Schlesier, die sich hier ansiedelten und in der Plattenfabrik arbeiteten, hielten Priester aus Schwerin seit 1914 zweimal im Monat Gottesdienste in der Kantine der Fliesenwerke. Am 1.4.1928 wurde Boizenburg Kirchgemeinde und am 1.4.1968 Pfarrei. Vom 1926 bis 1928 erfolgte der Bau der katholischen Kirche am Ende des Bahnhofviertels. Der damalige Werkbesitzer Duensing stiftete dafür das Grundstück. Die Segnung und Nutzung der Kirche startete ab dem 3.5.1928, die Weihe der Kirche erfolgte erst am 17.08.1930. Im Jahr 1973 wurde das Kircheninnere umgebaut und restauriert. Eine neue Altarwand wurde eingezogen, dahinter entstand eine kleine Kapelle für Wochentags Gottesdienste. Den freistehenden Altarblock fertigte ein Boizenburger Steinmetz an. Herr Horst Elsner aus Penzlin gestaltete einen neuen Tabernakel und Kreuzwegstationen aus Bronze. Die alten bemalten Glasfenster ersetze man durch unbemalte, dadurch wurde die Kirche heller:

12.06.2025: Der Bahnhof von Boizenburg liegt etwa 2,5 Kilometer vom historischen Stadtkern entfernt. Mit dem Nahverkehrsbus ist das Stadtzentrum einigermassen regelmässig zu erreichen. Obwohl Boizenburg an der Fernbahn-Strecke Hamburg-Berlin liegt, ist die Stadt mit einem ICE oder IC nicht direkt, sondern nur über den Umstieg in Ludwigslust oder Büchen erreichbar. Es halten in Boizenburg Züge des RE 1 Hanse-Express von Hamburg nach Rostock. Der Bahnhof wurde 1846 eröffnet. Sein Empfangsgebäude wurde um 1930 durch einen Neubau ersetzt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein alter Güterschuppen erhalten:

11.06.2025: Das Gebäude in der Vorderreihe ist 450 Jahre alt und war Sitz des Lübecker Stadtvogtes – Stadtherrn. Die Vögte überwachten die Travemündung und schützten die Hansestadt Lübeck vor feindlichen Streifzügen und Eroberungsschiffen, erhoben Zölle und waren Herr der regionalen Gerichtsbarkeit. Die Ältesten Bauteile des Haupthauses stammen aus spätmittelalterlicher Zeit. So sind Reste gotischen Mauerwerks gefunden worden. Vermutlich nach einem Brand, dem auch die Vogtei zum Teil zum Opfer fiel, erfolgte 1551 der Neubau zu einem zweigeschossigem Renaissance-Backsteingiebelhaus. Es wurde wahrscheinlich als Wohnhaus genutzt. 1599 erfolgte der Anbau eines seitlichen, kleineren Hauses, dem sogenannten Audienzhaus, mit einem eigenen, kleinen Treppengiebel. 1773 wurde eine grosse, ehemals zweiläufige Treppenanlage und die Rokoko-Haustür einbebaut. Das kleinere Gebäude enthielt einen Versammlungssaal. Vor dem Verkauf des Gebäudes durch das Land Schleswig- Holstein in private Hände wurde es bis 2002 als Polizeirevier genutzt. Auch an diese Zeit wird erinnert. Eine Tür zur Arrestzelle bleibt erhalten. Die Beamten des 6. Polizeireviers, die Jahrzehnte lang in dem Haus arbeiteten, konnten von der historischen Decke nichts wissen – erst bei der umfassenden Renovierung des Gebäudes im Jahr 2006 wurden die abgehängten Decken entfernt und die Renaissance-Kassettendecke entdeckt. Sie ist einmalig in ganz Norddeutschland. Die vier Meter hohe Decke zeigt Portraits römischer Kaiser und anderer hoher Politiker. Ferner befindet sich in einem Feld dieser Decke das lübeckische Wappen mit doppelköpfigem Adler. Ein weiteres Highlight ist das im Jahr 2007 eingezogene Cafe. Die Vogtei soll kein Museum sein, sondern ein Ort der Ruhe, des stillen Geniessens und der Gespräche, wo man auch bei menschlichem Miteinander seine Seele baumeln lassen kann. Die Alte Vogtei ist zu einem Ort der Kultur und zum Zeugen der Geschichte Travemündes geworden:

11.06.2025: Die evangelisch-lutherische St.-Lorenz-Kirche im Lübecker Stadtteil Travemünde ist eine einschiffige Backsteinkirche. Erstmals ausdrücklich genannt wird eine ursprünglich gotische Kirche 1259, von der sich nur geringe Teile an der Nord- und Ostseite des Chores erhalten haben und die 1522 wie schon ihr Vorgänger im 13. Jahrhundert einem Stadtbrand zum Opfer fiel. Nach der Zerstörung Travemündes in der Grafenfehde 1534 wurde die heutige Kirche ab den 1540er Jahren auf den Fundamenten der vorherigen errichtet. An den Chor schliessen sich Anbauten für die Sakristei und eine ehemalige Leichenkammer an. 1605/06 folgte der Turm, der 1619 bis 1621 seinen Abschluss durch ein oktogonales Turmgeschoss und den Turmhelm erhielt. Anlässlich der Fertigstellung des Kirchturms im Jahre 1620 wurde eine Urkunde niedergelegt, in der es heisst, der neue Turm sei höher und schöner als jener, den eine Feuersbrunst zusammen mit fast dem ganzen Städtchen am Johannisabend vor 100 Jahren zerstört hat. Noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Lorenzkirche rechtlich eine Filialkirche der Lübecker Marienkirche, daher war der Hauptpastor der Marienkirche auch Hauptpastor von St. Lorenz Travemünde. Der eigentliche Pastor der Lorenzkirche trug den traditionellen Titel Archidiaconus, der zweite Prediger Diaconus:

11.06.2025: Am Ende der Grossen Burgstrasse, gelegen am nördlichen Ende der historischen Altstadt von Lübeck, findet man das im spätgotischen Stil erbaute Burgtor. Neben dem Holstentor ist das Burgtor das Zweite erhaltene Stadttor von einst vier Toren der Lübecker Stadtbefestigung. Seinen Namen hat das Lübecker Burgtor nach der alten, hoch über der Trave gelegenen Lübecker Burg, die 1227 zum Burgkloster umgebaut wurde. Als Teil der ehemaligen Befestigungsanlage der Hansestadt Lübeck, sollte dieses Backsteintor auf der nördlichen Seite vor Eindringlingen schützen und die Reichtümer der Stadt bewahren. Das Burgtor ist eines der Tore, welches als einziges von ehemals drei hintereinander liegenden Toren erhalten geblieben ist. Deren Modelle können heute in kleinen Schaukästen am früheren Standort besichtigt werden. Nach den Plänen des Stadtbaumeister Nicolas Peck, anstelle eines romanischen Tores, wurde das heutige Burgtor im Jahre 1444, innerhalb einer Befestigungsanlage fertig gestellt. An das Tor grenzen ein Zollhaus und ein Marstall in dem damals Pferde und ihr Geschirr Platz fanden. Das Burgtor ist das einzige der Lübecker Stadttore vor dem es tatsächlich zu kriegerischen Treiben kam. Infolge einer dieser Schlachten gelang es 1806 den Franzosen die Mauern dieses Bollwerkes aus schwarzen und roten Ziegeln zu überwinden. Sie drangen nach Lübeck ein und besetzten die Stadt für einige Jahre. Durch den Wandel der Zeit verlor das Burgtor als Befestigungstor mehr und mehr an Bedeutung und stand oftmals kurz vor dem Abriss. Im 19. Jahrhundert wurde in der Lübecker Bürgerschaft erwogen, das Burgtor abzureissen, es sollte Bauplatz geschaffen werden. Der Vorschlag wurde schliesslich einstimmig von der Lübecker Bürgerschaft abgelehnt und verhinderte so erfolgreich den Abriss des Stadttores. Um dem im Laufe der Jahre immer grösser werdenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, entschied man stattdessen, den Durchgang durch das Burgtor zu erweitern. Es wurden dem Tor insgesamt drei Durchgänge hinzugefügt. In dieser Form mit vier Durchgängen steht das Tor nun heute noch. Im 15. Jahrhundert als Doppeltoranlage errichtet, wurde es 1622 durch ein drittes Tor ergänzt, wofür man die Gertrudenkapelle und das Pockenhaus abriss. Der starke Ausbau dieser Anlage erklärt sich durch den einzigen Landzugang von Norden her zur Grossen Burgstrasse in die Lübecker Innenstadt. Erst im Zuge der Bauarbeiten am Elbe-Lübeck-Kanal wurde dieser einzige Landzugang durchstochen, beseitigt und durch die Burgtorbrücke und die darunterliegenden neugotischen Hubbrücken ersetzt. Für ihre Verdienste um Lübeck erhielt die Schriftstellerin Ida Boy- Ed 1912 vom Senat der Hansestadt Lübeck das lebenslange Wohnrecht im Burgtor, das sie bis zu ihrem Tod 1928 nutzen konnte. In den Jahren danach wohnte Museumsdirektor Carl Georg Heise bis zu seiner Entlassung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 im Burgtor. Von 1934 bis 1990 wurde das Burgtor (Turm und Zöllnerhaus) der Handweb- und Stickermeisterin Alen Müller-Hellwig als Arbeits- und Wohnstätte überlassen. Nach ihrer Heirat mit Geigenbaumeister Günther Hellwig verlegte er seine Werkstatt ebenfalls dorthin. Burgtor dient heute einem Jugendzentrum als Domizil und beherbergt wie schon zu früheren Zeiten eine kunsthandwerkliche Weberei. In unmittelbarer Nähe zum Burgtor befindet sich das Burgkloster:

03.06.2018 und 05.06.2018:

Users Today : 130

Users Today : 130 Users Yesterday : 986

Users Yesterday : 986