Monats-Archive: Juni 2021

16.06.2021: Der Torbau ist ein 1764 erbauter, triumphbogenartiger Bau und steht am südlichen Eingang zur Altstadt. Er wurde vom Grafen Eugen Erwein von Schönborn zum Gedenken an den siebentägigen Besuch des designierten Deutschen Kaisers, Joseph II. als Stadttor errichtet. Der Torbau wurde im Jahre 1853 der Gemeinde geschenkt. In der Schenkungsurkunde vom 9. August 1853 wurde festgelegt, dass die gräfliche Herrschaft die Instandhaltungskosten bis 1852 übernimmt und sich die Gemeinde ab 1853 verpflichtet, den Bau und das daran befindliche Wappen sowie die Wachstube und die Hirtenwohnung instand zu halten. Das Gebäude wurde 1894 zum ersten Mal renoviert und im Jahre 1960 einer gründlichen Gesamtinstandhaltung unterzogen. In den oberen Stockwerken befanden sich früher Wohnungen für die Gemeindearmen:

16.06.2021: Als Begräbnisstätte der Grafen von Schönborn entstand 1739 –1741 die heutige Pfarrkirche St. Cäcilia in Heusenstamm. Gräfin Maria Theresia von Schönborn, geborene Reichsgräfin von Montfort, erbaute die Kirche im Angedenken an ihren 1726 verstorbenen Gatten, Anselm von Schönborn. Unterstützung erhielt das repräsentative Vorhaben durch die Brüder des verstorbenen Grafen, Franz Georg von Schönborn, Erzbischof von Trier, Friedrich Karl von Schönborn, Fürstbischof von Würzburg und Bamberg, und Damian Hugo von Schönborn, Kardinal und Bischof von Speyer. Die drei Brüder haben mit dem Schönbornschen Hofarchitekten Balthasar Neumann durch viele Bauten im südwestdeutschen Raum eine ganze Epoche geprägt. Die Kirche hatte nicht nur nutzungs- und altersbedingte Schäden zu verzeichnen, sondern auch 1902 einen durch Blitzschlag verursachten Brandschaden zu erleiden. Im Zweiten Weltkrieg wurden durch den Luftdruck von explodierenden Fliegerbomben die Kirchenfenster zerstört und nach dem Krieg wieder ersetzt. Durch mehrere unsachgemässe Restaurierungsarbeiten im 18. und 19. Jahrhundert wurden ebenfalls Schäden verursacht, welche erst 1979 bei einer umfassenden Restaurierung kostenintensiv behoben werden konnten. Insgesamt mussten bis heute das Geläut viermal und die Kirchenorgel dreimal ersetzt werden:

HEUSENSTAMM

(19.000 Einwohner, 121 m ü. NHN) ist eine Stadt im südhessische Landkreis Offenbach und an der Bieber gelegen. Das Dorf im Schatten einer vermutlich im 12. Jahrhundert errichteten Burg wurde urkundlich erstmals 1211 als Heissenstein erwähnt. Burg und Dorf gingen als Lehen durch verschiedene Adelshände. Im 16. Jahrhundert dann baute das heimische Rittergeschlecht der Herren von Heusenstamm seinen Sitz zu einem geräumigen Schloss mit Wasserburganlagen aus. Der Bannturm hinter dem Schloss erinnert noch heute an diese Zeit. Kriegswirren und Seuchen führten im folgenden Jahrhundert zum Niedergang der Herrschaftsfamilie und des Ortes. Zu neuer Blüte gelangte Heusenstamm, nachdem es 1661 an das Schönborn-Adelsgeschlecht verkauft worden war. Philipp Erwein von Schönborn nahm umgehend den Bau des Renaissance-Schlosses in Angriff, das er vor die alte Anlage setzte. 1896 wurde die Bahnstrecke Offenbach-Bieber-Dietzenbach, eine Zweigstrecke der Rodgaubahn von Offenbach nach Dieburg, eröffnet, an der Heusenstamm einen Bahnhof erhielt. Am 26. Mai 1959 erhielt Heusenstamm die Stadtrechte und entging damit den Eingemeindungsbestrebungen der Stadt Offenbach. 1978 kaufte die Stadt das zu Patershausen gehörende Hofgut, den Klosterwald und den Forst Patershausen sowie den Forst Heusenstamm von Rudolf Graf von Schönborn. Das Schloss erwarb die Stadt 1979 ebenfalls von den Grafen von Schönborn und baute es im darauffolgenden Jahr zum Rathaus aus.

Bahnhof Heusenstamm:

Der Maria-Theresia-Brunnen wurde im Rahmen des Bahnhofsfestes im Mai 2007 eingeweiht. Das Kunstwerk zu Ehren der Gräfin fertigte der bekannte Bildhauer Hubertus von Pilgrim:

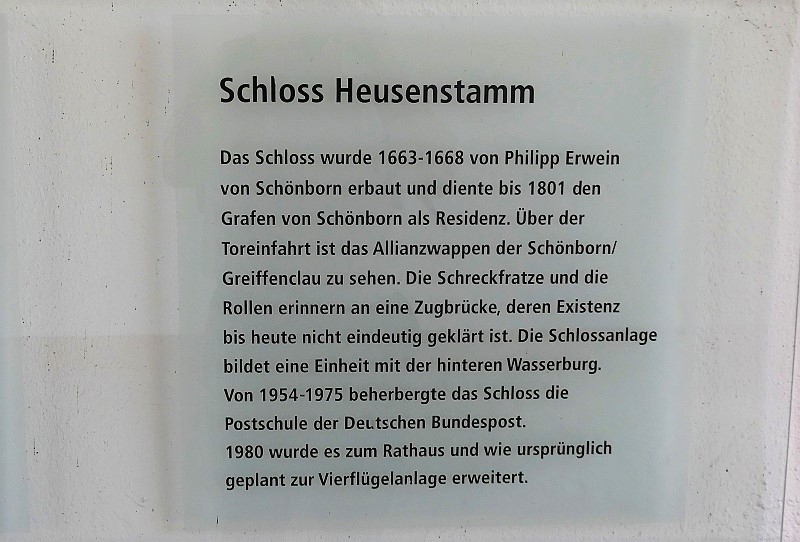

Heusenstammer Schloss (Schloss Schönborn) und Rathaus:

Kleines Schlösschen und Bannturm:

Pfarrkirche St. Cäcilia:

Torbau über die Schlosstrasse im Süden der Stadt:

Altes Rathaus und heutiges Haus der Musik:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 16.06.2021.

16.06.2021: Das Hintere Schlösschen (im Ostteil der Schlossanlage Heusenstamm) geht auf die alte Burg der Herren von Heusenstamm zurück. Diese Burg ist im Verlauf der Geschichte mehrmals umgebaut und nach Zerstörungen wieder aufgebaut worden. So zu Beginn des 15. Jahrhunderts, zur Zeit Martins von Heusenstamm Mitte des 16. Jahrhunderts und nochmals 1561 unter Eberhard von Heusenstamm, wie der Stein über dem Schlosseingang mit dieser Jahreszahl beweist. Im 30jährigen Krieg war die Burg stark beschädigt worden. Als sich die Schönborner nach ihrem Einzug 1661 ein neues Schloss bauten, setzten sie auch das Hintere Schlösschen wieder instand. Es wurde jedoch nur zu Wirtschafszwecken und als Wohnung für die Dienerschaft benutzt. Aus verschiedenen Mauerresten und anhand eines Bildes aus dem Jahr 1810 ist zu schliessen, dass Wohngebäude und Turm früher durch eine im Bogen verlaufende Mauer mit zwischenliegenden Wirtschaftsgebäuden verbunden waren. Nach einer gründlichen Renovierung und einem Innenumbau 1994 ist das Hintere Schlösschen in den Rathauskomplex eingebunden worden und wird heute als Veranstaltungsraum vielfältig genutzt. Es gibt einen multifunktionalen Kultursaal, zwei Trausäle, Fraktionszimmer und das Büro des Stadtverordnetenvorstehers:

Der so genannte Bannturm enthält in seinen Mauern zum Teil Buckelquadern aus rotem Sandstein, die vermutlich noch aus der ältesten Zeit der Burggeschichte stammen sowie aus Hau- und Backsteinen verschiedener Epochen. Der mit starken Gewölben unterkellerte Turm, der an der südöstlichen Ecke durch eine Wendeltreppe zu besteigen war, war in mehrere Geschosse unterteilt und trug frührer ein Giebeldach. Zudem diente der Turm zeitweise als Gefängnis:

16.06.2021: Nachdem die Burg der Grafen von Heusenstamm 1661 in Schönbornschen Besitz übergangen war, wurde das Schloss auf dem so genannten Vorhof 1663 bis 1668 unter Philipp Erwein von Schönborn erbaut. Vorgesehen war, wohl nach Plänen von Clemens Hinckh, eine quadratische, vierflügelige Wasserburganlage mit Ecktürmen um einen Innenhof zu errichten. Zur Ausführung kam jedoch nur die Vorderfront. Die kurzen, rückwärtigen Seitenflügel sind in den Jahren 1739 bis 1742 angefügt worden. Die alte Burg wurde in die Anlage mit einbezogen und über eine Brücke verbunden. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts liess Anselm Franz von Schönborn den Herrengarten nach französischem Vorbild mit mehreren Alleen und Teichen anlegen sowie die Schlossmühle errichten. Der heutige Eingang zum Schloss, der von zwei Steinlöwen flankiert ist, die das Schönbornsche Wappen und ein Wappen mit dem Namen des Grafen Eugen Erwein von Schönborn tragen und wohl aus Anlass des Kaiserbesuchs von 1764 angefertigt wurden, befand sich früher an der Südseite in der Verlängerung der Schlossstrasse. Das Schloss ist ein Renaissancebau mit nach Westen gekehrter, breit hingelagerter Front. Über die Fassade des langgestreckten, kaum gegliederten Renaissancebaus sind 22 Fensterachsen in nahezu gleichmässiger Reihung verteilt. An den Ecken sind helmbedachte Rundtürme vorgelagert. 1978 wurde die Schlossanlage zusammen mit dem grössten Teil des Schönbornschen Grundbesitzes in Heusenstamm von der Stadt Heusenstamm käuflich erworben. Das vordere Schloss wurde anschliessend durch Anbauten zu einem Viereck geschlossenen Gebäudekomplex nach Vorbild des Aschaffenburger Schlosses ergänzt, um es als Rathaus und Verwaltungssitz zu nutzen:

16.06.2021: Die Station Heusenstamm wurde am 1. Dezember 1898 mit der Bahnstrecke Offenbach-Bieber-Dietzenbach eröffnet. Die Personenzüge verkehrten zwischen dem Bahnhof Dietzenbach und Offenbach (Main) HBF. Am 18. Juni 1982 wurde der Personenverkehr auf der Strecke eingestellt. Bis dahin hatte der Bahnhof einen Fahrkartenschalter. Die Strecke diente danach nur noch dem Güterverkehr. Zum Fahrplanwechsel 2003/2004 am 14. Dezember 2003 nahm auf der Strecke die S-Bahn-Linie S2 (Niedernhausen–Dietzenbach) der S-Bahn Rhein-Main den Betrieb auf. Das denkmalgeschützte Empfangsgebäude aus dem Jahr 1898 ist ein Kulturdenkmal nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz. Der zweigeschossige Backsteinbau befindet sich seit dem Jahr 2006 im Privatbesitz und wird heute vom Restaurant „Alter Bahnhof“ genutzt:

15.06.2021: Die evangelische Kirche in Schwabsburg ist neben dem Burgturm das Wahrzeichen Schwabsburgs. Sie wurde 1892 im neugotischen Stil erbaut. Ihr mächtiger Turm mit den drei markanten Zwischengiebeln des Daches bilden eine Besonderheit in Rheinhessen. Ein Vorgängerbau wurde 1613–1616 errichtet. Der Altarraum beherbergt ein modernes Holzkreuz des Künstlers Gustav Nonnenmacher. Eine bronzene Christusfigur erhebt sich vor dem Kreuz, die Arme einladend erhoben. Der auferstehende Christus lässt die Totenköpfe am Kreuz unter sich. An der Rückseite auf der mächtigen Empore dominiert die Walckerorgel. An den beiden Seiten finden sich fünf grosse Kirchenfenster, die die Evangelisten und Martin Luther zeigen. Das besonders farbenfrohe Fenster im Altarraum zeigt die Auferstehung Jesu. Alle Fenster wurden von der Heidelberger Glasmalerei Heinrich Beiler gestaltet und von Schwabsburger Familien gestiftet:

Blick auf die Kirche von der Burgruine:

15.06.2021: Durch den Bau von Burgen versuchte der staufische König Friedrich II. ein Reichsland als Machtbasis der Krone zu schaffen. Eine dieser Burgen war die 1214 auf einem Bergsporn errichtete Schwabsburg. Sie diente dazu, die Verbindung zwischen dem Reichsgut um Oppenheim und dem Ingelheimer Grund zu sichern. Der Osten, die Angriffsseite, war durch eine 2,80 Meter breite Schildmauer, einen Graben und einen Bergfried besonders geschützt. Im Süden lag der Eingang zur Burg, ein überwölbter Torweg oder ein Torturm, im Südosten der Palas mit seinem repräsentativen Saal. Erhalten blieb von der aufwändig mit Buckelquadern aus Kalkstein verkleideten Burganlage nur der quadratische Bergfried, dem heute allerdings das oberste Geschoss fehlt. Er hat einen Eingang auf halber Höhe im Westen. Im Spätmittelalter waren auch Schultheissen von Oppenheim oder Nierstein Befehlshaber der Burg. Die Burgbesatzungen in Schwabsburg und Oppenheim hatten viele gemeinsame rechtliche Regelungen und konnten mit Hilfe optischer Signale via Wartturm in Nierstein kommunizieren. Auf dem im Jahr 1645 publizierten Kupferstich Matthäus Merians ist die Schwabsburg bereits als Ruine zu sehen. Vermutlich wurde sie im Verlauf des Dreissigjährigen Kriegs zerstört und diente von da an als Steinbruch, bis sie im September 1799 schliesslich bis auf den Bergfried abgebrochen wurde:

15.06.2021: Der Wartturm oberhalb der Stadt Nierstein, nördlich im Roten Hang gelegen, ist der höchste Aussichtspunkt in den Weinbergen mit einem hervorragenden Rundblick über Nierstein bis hin zum Donnersberg, zur Hessischen Bergstrasse, in den Taunus, nach Wiesbaden, Mainz und das Rhein-Main-Gebiet. Zu seinem Bau verwendete man die Steine des abgebrochenen Königsstuhls zwischen Nierstein und Lörzweiler wo 1024 die Fürstenversammlung Kondrad II. zum ersten Salier auf dem deutschen Königsthron wählte. Ursprung des Wartturms: Mittelalterlicher Signalturm aus dem 12. Jahrhundert. Der Wartturm hat eine Höhe einschließlich Brüstung von 10,20 m. Er ist das Niersteiner Wahrzeichen. Hervorgegangen aus einem mittelalterlichen Signalturm, diente er den Winzern lange Zeit als Beobachtungs- und Einsatzzentrale der alljährlichen Starenabwehr. In neuerer Zeit wurde das Bauwerk als Fremdenverkehrsmagnet wiederentdeckt und von rührigen Niersteiner Bürgern in aufwendiger Kleinarbeit neu verputzt und herausgeputzt. Dass die Schönheit des Turms auch nachts wahrgenommen werden kann, ist ein wesentlicher Verdienst der Niersteiner Wartturm-Freunde, mit ihrem Engagement wurde die Beleuchtung des Turms ermöglicht. Er ist begehbar, der Schlüssel ist bei der Stadtverwaltung Nierstein erhältlich:

NIERSTEIN

(8.450 Einwohner, 84 m ü. NHN) ist eine Stadt im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. Sie gehört seit dem 1. Juli 2014 der Verbandsgemeinde Rhein-Selz an, deren grösste Kommune sie ist. An einer der landschaftlich schönsten Stellen entlang der Rheinterrassen liegt Nierstein am Rhein. Mit fast 1.000 Hektar Weinbergsfläche ist Nierstein die grösste weinbautreibende Gemeinde am Rhein. Bekannt und in aller Welt begehrt sind Niersteiner Weine vom berühmten Roten Hang mit den Top-Lagen Pettenthal, Hipping, Auflangen, Glöck, Orbel und Schloss Schwabsburg. Gut ausgebaute Wanderwege, mit Blick über den Rhein bis hin zum Taunus und Odenwald, laden zum Wandern und Radfahren ein. Im historischen Ortskern findet der Gast und Weinfreund romantische Weinhöfe, Strausswirtschaften, Weinstuben und Gaststätten, die Herzhaftes aus der regionalen Küche und beste Niersteiner Weine bieten. Vor 2000 Jahren befand sich an der Stelle des heutigen Nierstein eine römische Siedlung, die den Namen Bauconia Nova trug. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Nierstein im Jahre 742. Der fränkische Hausmeier Karlmann, ein Sohn von Karl Martell, schenkte die Marienbasilika in Nierstein samt Zubehör dem 741 errichteten Bistum Würzburg. Das auf altem Königsgut befindliche Reichsdorf wurde 1315 zunächst von Ludwig dem Baier an den Erzbischof von Mainz und 1375 schliesslich an Ruprecht von der Pfalz verpfändet. 1451 werden Weingärten der Grafen von Katzenelnbogen in der Walpe erwähnt. Im 17. Jahrhundert wurden Teile Niersteins während des Dreissigjährigen Kriegs und des Pfälzischen Erbfolgekriegs zerstört. 1797 fiel Nierstein an Frankreich. Ab 1816 gehörte Nierstein zum Grossherzogtum Hessen. Der rheinland-pfälzische Ministerrat entschied am 12. März 2013, der Ortsgemeinde Nierstein die Stadtrechte zu verleihen. Die Ernennungsurkunde wurde am 7. Juni 2013 in einer Feierstunde übergeben. Mit den Stadtrechten sind in Rheinland-Pfalz keine Vorteile gegenüber anderen Gemeinden verbunden.

Empfangsgebäude Bahnhof Nierstein:

Rathaus Nierstein in einem ehemaligen Gutsgebäude:

Evangelische Pfarrkirche mit mittelalterlichen Kirchhofbefestigung mit dem spätromanischen Rundturm:

Herrenhaus Haxthäuser Hof:

Altes Rathaus und aktuell Paläontologische Museum:

Schloss Dalberg-Herding:

Karlmann-Steige zur Pfarrkirche:

Pfarrkirche St. Kilian auf dem Kiliansberg:

Blick von St. Kilian in Richtung Norden auf die Weinlagen des Bruderbergs:

Wartturm Nierstein:

Aussicht vom Wartturm auf den Rhein und Nierstein:

Burgruine Schwabsburg:

Blick von der Burg auf den Niersteiner Ortsteil Schwabsburg und evangelischer Kirche:

Evangelische Kirche Schwabsburg:

Katholische Kirche St. Pankratius:

Users Today : 1045

Users Today : 1045 Users Yesterday : 1179

Users Yesterday : 1179