Städtetrips

IDSTEIN (TAUNUS)

(25.700 Einwohner, 266 m ü. NHN) ist eine Stadt im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis. Sie liegt im Taunus, nördlich der Landeshauptstadt Wiesbaden, und erfüllt nach hessischer Landesplanung die Funktion eines Mittelzentrums. Idstein trägt seit dem 18. Oktober 2016 die amtliche Zusatzbezeichnung Hochschulstadt, in Bezug aufden hiesigen Hauptsitz der privaten Hochschule Fresenius. Idstein wurde urkundlich 1102 das erste Mal erwähnt. 1287 erwirkte Graf Adolf von Nassau-Idstein bei König Rudolf von Habsburg die Verleihung der Stadtrechte. Adolf von Nassau war von 1292 bis 1298 als Nachfolger von Rudolf von Habsburg deutscher König. Bis 1721 war Idstein mit Unterbrechungen Residenzstadt der Grafen bzw. Fürsten von Nassau-Idstein und dadurch Zentrum der Region. Nach Erlöschen der Linie Nassau-Idstein hatte die Stadt Bedeutung als Sitz des nassauischen (ab 1866 preussischen) Archivs, als Gerichtsort und Sitz eines Oberamtes. Schulen wie Gymnasium, Lehrerseminar, Landwirtschaftsschule, Baugewerkschule waren landesherrliche/städtische Gründungen, die der Stadt Zuspruch und Popularität brachten. Seit Ende des 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Idstein Standort einer bedeutenden Lederindustrie. Idsteins Schatz ist seine alte Bausubstanz: Fachwerkhäuser vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, teilweise mit reichem Schnitzwerk, Adelssitze wie der Stockheimer Hof aus dem 16. Jahrhundert und die ehemals herrschaftliche Gebäudegruppe in der oberen Schlossgasse mit Hexenturm und Schloss. Reizvoll sind auch die schlichten, aber gepflegten und neuerdings wieder sehr begehrten Handwerkerhäuser aus der Zeit der ersten Stadterweiterung um 1700. Der König-Adolf-Platz ist das Zentrum der Stadt und ihre gute Stube. Er ist umgeben von Fachwerkhäusern, die grösstenteils um 1600 datieren. Im Juni 2002 fand der 42. Hessentag in Idstein statt. Im Zuge dessen entstand die Idee einer engeren kommunalen Zusammenarbeit der Stadt Idstein mit den Gemeinden Hünstetten, Niedernhausen und Waldems. Unter der Bezeichnung Idsteiner Land werden seitdem Kooperationen in unterschiedlichen Bereichen durchgeführt.

Empfangsgebäude des Bahnhofs:

Amtsgericht:

Hochschule Fresenius – Das dominante Backsteingebäude an der Limburger Strasse wurde für die Idsteiner Baugewerkschule, einer städtischen Gründung von 1869, errichtet. 1995 übernahm die Hochschule Fresenius, eine staatlich anerkannte private Fachhochschule, die Liegenschaft mit den Fachbereichen Chemie und Biologie, Gesundheit sowie Wirtschaft und Medien:

Alte Feuerwache – Im Jahr 1924 wurde das Gebäude der ehemaligen Feuerwache in Idstein errichtet. Es wurde von der 1876 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Idstein bis zu deren Umzug in den modernen Feuerwehrstützpunkt im Jahr 1982 genutzt. Seit 2004 beherbergt es das Idsteiner Brauhaus:

Residenzschloss:

Gebäudegruppe der ehemaligen Burganlage mit dem Alten Amtsgericht:

Hexenturm:

Die ehemalige Zehntscheuer – der Herrenspeicher:

Ehemaliges Gefägnis:

Kanzleitor:

Rathaus:

Schiefes Haus:

Killingerhaus:

Innenstadtplan:

Evangelische Unionskirche:

Blick aus der Obergasse zum Hexenturm:

Deutsches Haus – Gaststätte in der Obergasse:

Druckerei Grandpierre:

Blick aus der Obergasse zum Rosenkippel (379 m) mit Funkmast und Solarpark:

Stadthalle und Bücherei:

Stockheimer Hof und Rosenhaus:

Turm der katholischen St.-Martins-Kirche:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 10.07.2024.

SCHWETZINGEN

(21.600 Einwohner, 101 m ü. NHN) ist eine Stadt im Nordwesten Baden-Württembergs, etwa 10 Kilometer westlich von Heidelberg und 15 Kilometer südöstlich von Mannheim. Sie gehört zur europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. Schwetzingen bildet mit den Gemeinden Oftersheim und Plankstadt ein durchgängig bebautes Siedlungsgebiet. Bemerkenswert ist ihre weitgehend erhaltene barocke Schlossanlage inklusive Schlossgarten. Des Weiteren ist Schwetzingen ein Teil der Burgenstrasse, einer 1954 gegründeten Ferienstrasse von Mannheim nach Prag. Zum Stadtgebiet gehören keine weiteren Ortschaften. Im Urkundenbuch des Klosters Lorsch wird Schwetzingen erstmals in einer Schenkung vom 21. Dezember 766 urkundlich erwähnt. Der damals gebräuchliche Ortsname Suezzingen leitet sich vom Personennamen Suezzo ab und bedeutet soviel wie „zu der Stätte des Suezzo gehörig“. Archäologische Funde belegen jedoch, dass die Besiedlung des heutigen Stadtgebietes noch früher zurückreicht. Grabfunde aus der Merowingerzeit, unterstützt durch die Einträge im Lorscher Codex, belegen, dass Schwetzingen aus einem Oberdorf und einem Unterdorf bestand. Zwischen beiden Siedlungen ist das Schloss Schwetzingen wohl erst im 13. Jahrhundert entstanden. Das Schloss Schwetzingen, damals noch eine wehrhafte Wasserburg des Rittergeschlechtes der Erligheimer, wurde erstmals 1350 in einer Urkunde erwähnt. Die in Heidelberg residierenden Pfalzgrafen und späteren Kurfürsten der Pfalz kamen gerne und oft in das nah gelegene Schwetzingen, um in den wildreichen Forsten des Hardtwaldes zu jagen. Wie fast die gesamte Kurpfalz wurde Schwetzingen sowohl im Dreissigjährigen Krieg als auch 1689 im Orléanischen Erbfolgekrieg fast völlig zerstört. Kurfürst Johann Wilhelm liess das Schloss wieder aufbauen, das sein Nachfolger Carl Philipp 1720 zur Sommerresidenz erhob. Die Strasse nach Heidelberg, die ihren Anfang am Ehrenhof des Schlosses nahm, liess er als geradlinige Allee ausbauen und mit Maulbeerbäumen besetzen. Noch heute ist ihr Verlauf vom Fuss des Königstuhls bei Heidelberg bis Schwetzingen und ihre westliche Fortsetzung als Sichtachse bis zur Kalmit, dem höchsten Berg des Pfälzer Waldes, gut erkennbar. Die Erhebung Schwetzingens zum Marktflecken im Jahr 1759 brachte durch die Genehmigung eines Wochenmarktes und zweier Jahrmärkte einen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich. Das grösste Bauvorhaben des 18. Jahrhunderts war die Anlage einer der schönsten Gärten Europas, des Schwetzinger Schlossgartens. In einer einzigartigen Symbiose schliesst sich hier an den von Nicolas de Pigage geschaffenen streng geometrischen Barockgarten der von Ludwig von Sckell angelegte englische Landschaftsgarten an. Zahlreiche Bauwerke, wie der Apollotempel oder die Moschee, zeugen vom aufgeklärten Gedankengut seines Herrschers. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts fiel Schwetzingen dem Grossherzogtum Baden zu und wurde zum Sitz und Mittelpunkt des neuen Amtsbezirks Schwetzingen gewählt. Diese Funktion als Verwaltungsmittelpunkt mit städtischem Charakter, die hohe Steuerkraft sowie die mit dem Schloss und dem damals schon berühmten Garten verbundene Hofverwaltung waren für Grossherzog Leopold ausschlaggebend, Schwetzingen im Jahr 1833 zur Stadt zu erheben. Um 1850 begann die Industrialisierung auf der Basis der landwirtschaftlichen Intensivkulturen Hopfen, Tabak und Spargel. Vor allem der Spargel, der erstmals im Jahr 1668 im Schlossgarten angebaut und Ende des 19. Jahrhunderts durch Züchtungen verbessert wurde, avancierte zum Qualitätsprodukt mit Weltruhm. Namhafte Firmen, wie etwa die Konservenfabrik Bassermann oder die Zigarrenfabrik Neuhaus, siedelten sich hier seit der Anbindung Schwetzingens an die Rheintalbahn im Jahr 1870 an und vermarkteten die Handelsgewächse weltweit. Nach dem Zweiten Weltkrieg, den Schwetzingen relativ unbeschadet überstanden hat, änderte sich die gewerbliche Struktur der Stadt. Statt der großen personalintensiven Betriebe des Sektors Nahrung und Genuss entwickelten sich leistungsfähige mittelständische Betriebe und ein starker Dienstleistungssektor, nicht zuletzt durch die touristische Attraktivität Schwetzingens.

Ehemaliges Bahnhofsempfangsgebäude:

Wasserturm Schwetzingen:

Altes Sudhaus der Welde Brauerei:

Ehemalige Mälzerei:

Palais Rabaliatti:

Palais Hirsch:

Spargelfrau am Schlossplatz:

Schwetzinger Brauhaus – Bereits seit 1831 kümmert man sich hier liebevoll und mit Begeisterung um das kulinarische Wohlbefinden seiner Gäste. Und das mit direktem Schlossausblick. In der neu dazugewonnenen Brauerei werden direkt vor den Augen der Gäste kellerfrische Charakterbiere hergestellt, die hervorragend zur Küche des Brauhauses passen:

Katholische Kirche St. Pankratius:

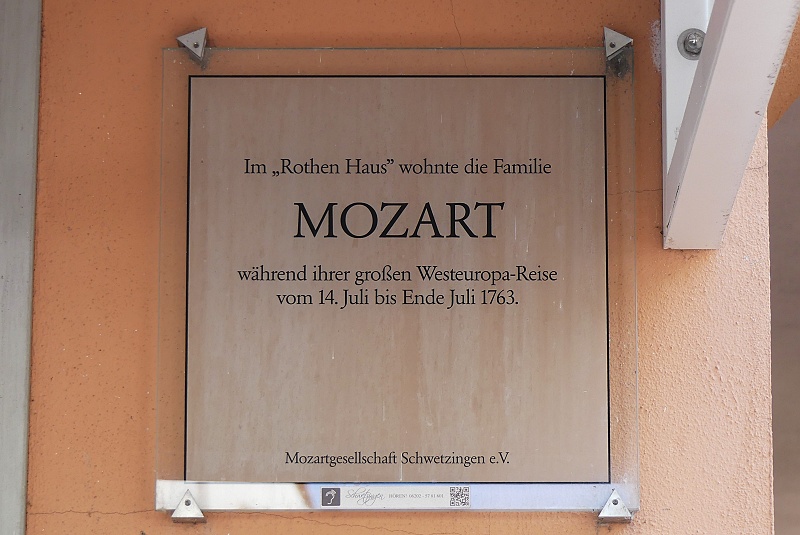

Rothes Haus – In dem denkmalgeschützten Gebäude bestand für mehr als 200 Jahre das Gasthaus Zum Rothen Haus, in dem 1763 die Familie Mozart Herberge bezog. Der siebenjährige Wolfgang Amadeus Mozart gab am 15. Juli gemeinsam mit seiner älteren Schwester Nannerl ein Konzert am kurfürstlichen Hof. Sein Vater, Leopold Mozart, berichtet in einem seiner berühmten Briefe, dass seine Kinder ganz Schwetzingen in Bewegung gesetzet haben:

Hotel Adler Post – Das Hotel befindet sich in einer ehemaligen Badisch-Grossherzoglichen-Posthalterei und ist der ideale Aufenthaltsort und Ausgangspunkt für Geschäftsleute, Kulturfreunde und Kurzurlauber:

Rathaus:

Amtsgericht:

Finanzamt im ehemaligen Wasserturm und Nordflügel des Schlosses:

Schloss Schwetzingen:

Schlossgarten:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 28.07.2024.

KELKHEIM (TAUNUS)

(29.100 Einwohner, 190 m ü. NHN) ist eine Stadt im hessischen Main-Taunus-Kreis im Regierungsbezirk Darmstadt. Die Stadt liegt im Vortaunus innerhalb des Rhein-Main-Gebietes. Ihr Kerngebiet liegt rund zehn Kilometer nordwestlich des Frankfurter Stadtteils Unterliederbach. Kelkheim ist hinsichtlich der Einwohnerzahl die zweitgrösste Stadt des Landkreises hinter der Kreisstadt Hofheim am Taunus. Als Stadt ist Kelkheim noch vergleichsweise jung. Die ersten urkundlichen Erwähnungen der Stadtteile erfolgten schon relativ früh: 780 – Fischbach und Monster-Liederbach, das heutige Münster, 874 – Hornau, 880 – Kelkheim, 1285 – Eppenhain und 1294 – Ruppertshain.

Die Aufwertung zur Stadt erfolgte jedoch erst zum 1. April 1938, als Prinz Philipp von Hessen die Eingemeindung von Münster und Hornau nach Kelkheim verfügte und der so entstandenen Grossgemeinde gleichzeitig die Stadtrechte verlieh. Die insgesamt 5.300 Einwohner fragte dabei jedoch niemand, was vor allem in Münster zu grossem Unmut führte. Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühten sich dann auch die Münsterer Bürger, ihre Eigenständigkeit erfolglos zurück zu erlangen. Trotz einer Unterschriftensammlung bestätigte die Landesregierung die Zwangsvereinigung. Seine heutige Gestalt mit sechs Stadtteilen erhielt Kelkheim dann im Zuge der Hessischen Gebietsreform, 1977 kamen die Gemeinden Fischbach, Ruppertshain und Eppenhain zu dem Stadtverband hinzu. Auch hierbei gab es Widerstände. So hatten sich Ruppertshain und Eppenhain nur wenige Jahre zuvor zur Gemeinde Rossert zusammen geschlossen, um der Eingemeindung zu entgehen. Trotz aller Bemühungen um lokale Eigenständigkeit, was die grosse Politik angeht, teilten die Bewohner der heutigen Kelkheimer Stadtteile durch die Jahrhunderte weitgehend das gleiche Schicksal. So waren sie lange Zeit Untertanen des Mainzer Kurfürsten. Nachdem dessen Territorium zu Beginn des 19. Jahrhunderts ausgelöst worden war, mussten sie mehrfach ihre politische Loyalität wechseln. Dabei fielen die Orte zunächst an das Herzogtum Nassau. 60 Jahre lang wurden sie von Wiesbaden aus regiert. Nachdem sich jedoch der Herzog von Nassau 1866 im preussisch-österreichischen Krieg auf die falsche Seite – die des Verlierers Österreich – gestellt hatte, musste er sein Herrschaftsgebiet an Preussen abtreten. 1867 teilte die preussische Regierung ihre neuen Gebiete in Landkreise ein. Dabei kamen Hornau, Kelkheim, Fischbach, Ruppertshain und Eppenhain zum Obertaunuskreis, Münster hingegen fiel an den Landkreis Wiesbaden (Main-Taunus). Erst seit der Gründung des Main-Taunus-Kreises 1928 gehören alle heutigen Kelkheimer Stadtteile wieder einer Verwaltungseinheit an. Kelkheim ist die Stadt der Möbel, was besonders im letzten Jahrhundert zum Tragen kam. Doch zwischenzeitlich hat sich hier einiges geändert. Die Kelkheimer Schreiner behaupten sich heute als Spezialisten für den besonderen Geschmack. In Kelkheim fehlt ein historischer Stadtkern. Deshalb wurde seit den 1970er Jahren die Idee einer Stadtmitte voran getrieben. Neben der Stadtmitte Süd wurde das Gesundheitszentrum im nördlichen Teil gebaut. Abgeschlossen wurde das Projekt mit der Fertigstellung der Stadtmitte Nord im Jahr 2008. Einkaufsmöglichkeiten in leistungsfähigen Geschäften und die kostenlosen Parkplätze im gesamten Stadtgebiet locken nicht nur die Kelkheimerinnen und Kelkheimer zum stressfreien Einkauf. Durch die landschaftlich reizvolle Umgebung und die günstige Lage am Südhang des Taunus kann man hier der Natur direkt begegnen. Viele Ziele wie der Rettershof, der Atzelberg oder der Gimbacher Hof bieten den Erholungssuchenden, seien es Spaziergänger, Wanderer oder Radfahrer, vielfältige Möglichkeiten. Eine grosse Anzahl von Freizeiteinrichtungen und unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen laden zu erholsamen Stunden ein. Dabei haben das normale und das gehobene Niveau ihren gleichrangigen Platz. So gibt es wechselnde Open-Air-Veranstaltungen, klassische und volkstümliche Konzerte der Kulturvereine und auch sportliche Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung.

Fernmeldeturm Atzelberg:

Katholische Pfarrkirche St. Josef in Eppenhain:

Altes Rathaus Eppenhain:

Atzelbergturm:

Ehemalige Lungenheilstätte (Zauberberg) in Ruppertshain:

Altes Rathaus Ruppertshain:

Hofgut Rettershof und Schlosshotel:

Katholische Pfarrkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit:

Bürgerhaus Kelkheim-Fischbach (ehemaliges Rathaus Fischbach):

Staufenhalle Fischbach:

Bahnhof Kelkheim:

Katholische Kirche St. Martin in Hornau:

Alte Martinskirche Hornau:

Stadthalle Kelkheim:

Rathaus Kelkheim:

Freiwillige Feuerwehr Kelkheim:

Ehemaliges Postamt von 1911:

Museum Kelkheim:

Stadtkapelle St. Petrus und Paulus:

Kloster und Pfarrkirche Sankt Franziskus:

Altes Rathaus Münster:

Katholische Kirche St. Dionysius:

Herrgottspetzerbrunnen:

Kulturbahnhof Kelkheim-Münster:

Alle Aufnahmen enstanden am 30.04.2024 (Eppenhain/Ruppertshain), 25.06.2024 (Fischbach) und 26.06.2024 (Hornau/Kelkheim-Mitte/Hornau).

BACHARACH

(1.837 Einwohner, 70 m ü. NHN) ist eine Stadt im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. Bacharach war seit merowingischer Zeit ständig besiedelt. Der Name soll sogar auf das keltische Baccaracum zurückgehen. Die erste urkundliche Erwähnung soll bereits 923 erfolgt sein, doch die Überlieferung ist unsicher. Im Jahr 1019 ist die Existenz Bacharachs dann aber mit Sicherheit bezeugt. Bacharach gehörte um die Jahrtausendwende zum Herrschaftsbereich der Kölner Erzbischöfe. Man nimmt an, dass Erzbischof Kunibert (623-663) das ehemalige königliche Fiskalland von König Dagobert I. (629-39) erhalten hat. Wahrscheinlich vollzog sich der Übergang aber erst in karolingischer bzw. ottonischer Zeit. Anfang des 11. Jahrhunderts verfügte der Kölner mit Sicherheit über grundherrliche Rechte. Über Vogteirechte kam die grossräumige Grundherrschaft schliesslich an die Pfalzgrafen. König Konrad III. (1138-52) machte im Jahr 1142 seinen Schwager Hermann von Katzenelnbogen, den Sohn des ersten Lehnsträgers Goswin von Stahleck, zum Pfalzgrafen. Stahleck wurde Hauptresidenz des Geschlechts, das den Schwerpunkt seiner Herrschaft in diesen Jahren von den pfalzgräflichen Gebieten an der Mosel an den Mittelrhein verlegte. Im Jahre 1194 fand in Bacharach die berühmte Hochzeit der Agnes von Stahleck aus dem hohenstaufischen Haus mit dem Welfen Heinrich statt. Die daraus resultierende welfische Herrschaft währte nur bis 1214. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gewährte der König den Pfalzgrafen für ihre Handelssiedlung Stadtrechte. Bacharach blieb bis zum Ende des Alten Reiches Anfang des 19. Jahrhunderts im Besitz der wittelsbachischen Pfalzgrafen, auch als diese später in Heidelberg und Mannheim residierten. Die Stadt Bacharach sah mehrfach königliche Häupter in ihren Mauern. Höhepunkt glanzvoller Feste in Bacharach bot das Jahr 1442. Damals wurde Friedrich III. von Österreich auf dem Weg zu seiner Krönung in Aachen in Bacharach von Kurfürst Ludwig IV. empfangen. Die starke Abhängigkeit von den Pfalzgrafen liess in der Stadt erst ab 1356 eine Ratsverfassung entstehen. Kurz zuvor (1344) war auch mit dem Bau der Stadtmauer begonnen worden. 1365 war der befestigte Ort dann offizielle Münzstätte. Pfalzgraf Friedrich II. führte 1545 die Reformation ein. Als 1685 die katholische Linie Pfalz-Neuburg die Pfalzgrafenwürde bekleidete, entstand unter Kapuzinerpatres eine neue katholische Gemeinde. Mit dem Dreissigjährigen Krieg (1618-1648) setzte der wirtschaftliche Niedergang Bacharachs ein. Die Stadt verlor ihre Vormachtstellung als grösster Weinstapelplatz. Die Mauern Bacharachs wurden 1689 von den Franzosen zerstört, die drei Burgen gesprengt. Nach der Befreiung durch Blücher 1813/14 wurde Bacharach preussisch. Obwohl sich die Stadt im 19. Jahrhundert wirtschaftlich erholte, wirkten sich mehrere Stadtbrände – der verheerendste tobte 1872 – überaus nachteilig aus. Bacharach hatte mit der Einbindung in den preussischen Staatskörper seine ehemalige Wirtschaftskraft als Verwaltungs- und Gerichtsort, Zollstation und Stapelplatz der Rheingauweine weitgehend verloren. Die vorwiegend vom Wein- und Sekthandel, Kleinbetrieben und seit 1890 von einer Schiefergrube lebende Stadt hatte schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts den erst 1852 behobenen mangelhaften Zustand der Strasse auf dem Hunsrück beklagt. Diese sicherte bis zur Eröffnung der Hunsrückbahn 1890 den Anschluss an das Hinterland mit Gewerbebetrieben (Eisenhütten, Salzfaktorei) sowie die Versorgung mit Nahrungsmitteln (Feldfrüchten) und Holz. Erst 1892 erfolgte durch den Bau einer Landungsbrücke für Dampfschiffe der Anschluss Bacharachs an die Rheinschifffahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Bacharach bei der Länderneugliederung mit anderen Teilen der früheren Rheinprovinz Teil des Bundeslandes Rheinland-Pfalz.

Bahnhof:

Mittelrheinhalle – Stadthalle Bacharach, für Veranstaltungen bis ca. 400 Personen buchbar:

Rathaus:

Informationstafel:

Hutturm:

Ehemaliger Sonnenturm:

Blick auf Bacharach:

Reste des Kühlbergturms:

Halbrundturm:

Blick auf Bacharach:

Burg Stahleck:

Liebesturm:

Weinlage Wolfshöhle:

Steeger Tor:

Malerwinkel am Steeger Tor:

Postenturm:

Wernerkapelle:

Blick auf den Rhein und Bacharach:

Blick zur Burg Stahleck:

Hotel am Markt:

Evangelische Pfarrkirche St. Peter:

Katholische Josefskapelle:

Hotel Altkölnischer Hof:

Altes Haus:

Nördliche Stadtmauer mit ehemaligem Spitzen Turm:

Münzturm:

Marktturm:

Kranenturm:

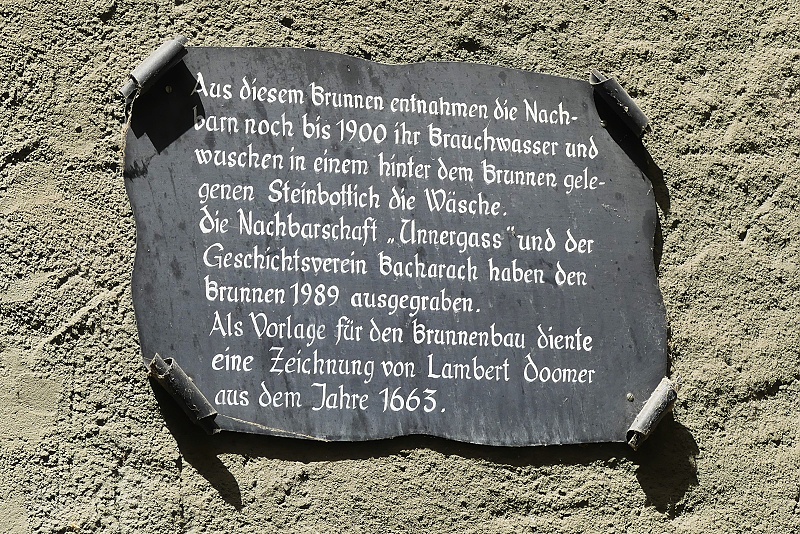

Brunnen in der Langstrasse:

Eine der Pforten von der Langgasse zum Rheinufer:

Katholische Pfarrkirche St. Nikolaus und ehemaliges Kapuzinerkloster:

Ringmauer der ehemaligen Zollbastion:

Haus Sickingen:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 08.06.2024.

LOHR AM MAIN

(15.300 Einwohner, 161 m ü. NHN) ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Sie liegt etwa auf halber Strecke zwischen Würzburg und Aschaffenburg. Lohr ist ein Mittelzentrum und der Sitz, aber kein Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Lohr am Main. Ein von Natur geschaffener Weideplatz zwischen dem Lohrbach und dem Rechtenbach gab wohl einer Gruppe von Menschen in der Frühzeit den Anreiz, sich auf der dazwischenliegenden Anhöhe, außerhalb des Überschwemmungsbereiches des Mains, niederzulassen. Der heutige Kirchhügel dürfte die Keimzelle der Stadt gewesen sein. Aus Lare, der Bezeichnung für einen natürlichen Weideplatz, hat sich über verschiedene Abwandlungen der heutige Ortsname entwickelt. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Name Lohr im Jahre 1295. Ältere Fundstellen sind bis heute nicht bekannt geworden, obwohl sicher ist, dass es den Ort schon viel früher gegeben hat. Das Grafengeschlecht der Rienecker beeinflusste bis zum Ende des 16. Jahrhunderts über annähernd 500 Jahre die Geschichte des Raumes um Lohr am Main. Die Hauptstadt der Grafen war Lohr. 1333 wurden Lohr durch Kaiser Ludwig den Bayern die Gelnhäuser Stadtrechte verliehen. Mit dem Aussterben der Rienecker im Jahre 1559 fiel Lohr als Lehen an das Erzstift Mainz zurück. Mit der Auflösung des Kurmainzer Staates kam Lohr nach einer Übergangszeit beim Dalberg’schen Fürstentum Aschaffenburg und Grossherzogtum Frankfurt 1814 zum Königreich Bayern. Wie kaum eine andere der kleinen fränkischen Städte hat sie die Jahrhunderte über ihren liebenswerten Charakter bewahrt und ist heute trotzdem eine moderne Einkaufsstadt mit zahlreichen Geschäften. Es ist ein Ort für Geniesser und Erholungssuchende, die gepflegte Gastlichkeit schätzen und sich vom Charme einer malerischen historischen Altstadt mit romantischen Straßen und Gassen bezaubern lassen. Das äusserst vielseitige kulturelle Programm lockt während des Spessart-Sommer und Spessart-Winter mit einem reichhaltigen Angebot aus Kultur, Kunst und Festen, drinnen und draussen, Publikum aus der gesamten Region an. Ein Höhepunkt jeden Jahres ist die Lohrer Spessartfestwoche zum Monatswechsel Juli/ August.

Lohr Bahnhof:

Katholische Kirche St. Bonifatius in Sackenbach:

Ortsausgang Sackenbach:

Staustufe Steinbach:

Willkommensschild im Ortsteil Steinbach:

Katholische Kirche St. Josef der Bräutigam in Steinbach:

Neues und Altes Schloss Steinbach:

Forsthaus und Pfarrhaus Steinbach:

Blick in Richtung Lohr:

Neue Mainbrücke:

Alte Mainbrücke:

Mainlände und Lohrer Altstadt:

Blick von der Alten Mainbrücke zum Beilstein:

Katholische Stadtpfarrkirche St. Michael:

Halbrunder Schalenturm in der Steinmühlgasse 3:

Viereckiges Stadtmauertürmchen mit Pyramidendach am Kirchplatz 7:

Ehemalige Kaplanei und Torhaus:

Gasthof Krone:

Bayersturm:

Giebelhaus mit Madonna in der Hauptstrasse 14:

Altes Rathaus:

Schloss zu Lohr und heutiges Museum:

Ehemaliges Forsthaus, erbaut als Nebenanlage des Schlosses:

Ehemalige Zehntscheune und heutige Touristinformation:

Neues Rathaus:

Fliegerdenkmal am Schlossplatz:

Ehemaliges Spital:

Ehemaliges Amtsgericht und heutige Polizeidienststelle:

Isolatorenmuseum:

Blick auf Lorch aus Richtung Norden:

Achat Hotel:

Stadthalle:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 10.05.2024.

ERBACH

(14.100 Einwohner, 210 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des südhessischen Odenwaldkreises. Erbach, das erstmals im 11. Jahrhundert schriftlich erwähnt wird, hat sich seinen historischen Charme bewahrt. Entlang der Mümling und im Altstadtbereich laden viele Plätze zum Verweilen ein. Romantische Fachwerkhäuser und die zum Schloss gehörenden Gebäude erzählen von der wechselvollen Geschichte einer Stadt, von der aus über viele Jahrhunderte hinweg eine ganze Region regiert wurde. Im ehemaligen Burggraben, heute die Straße Am Schlossgraben, befindet sich das älteste Holzkunstfachgeschäft im Odenwald. Holzspielwaren, Schnitzereien, Haushaltswaren und Figuren aus dem Erzgebirge sind hier das ganze Jahr über im Angebot. Nördlich des Erbacher Schlosses, in einem Bogen der Mümling, liessen sich im Mittelalter niederadlige Burgmannen nieder. Im Städtel befinden sich neben der evangelischen Stadtkirche zahlreiche ältere Fachwerkbauten. Zu ihnen zählen mehrere Burgmannenhöfe, zum Beispiel das Tempelhaus (Städtel 21), die Habermannsburg (Städtel 26) und das Burgmannenhaus Pavey (Städtel 32). Diese Gebäude schliessen sich teilweise eng an das Burggelände an. Da sie zusammen mit diesem die Insel der Mümling einnahmen, erhielt die Siedlung, die den Kern der Stadt Erbach bildete, eine eigene Ringmauer. Die Geschichte der Stadt ist eng mit dem Grafenhaus Erbach verbunden, das zum rheinfränkischen Uradel gehörte und bis 1806 die Regentschaft in der Region innehatte. Bedeutendster Vertreter der Familie ist Graf Franz I. zu Erbach-Erbach (1754-1823), der die Elfenbeinschnitzerei im Odenwald einführte und als bedeutender Altertumsforscher gilt. Das Deutsche Elfenbeinmuseum mit der Erbacher Rose zeugt noch heute von den beeindruckenden Kunstwerken, die Elfenbeinschnitzer bis heute hier gestalten. Die im Schloss befindlichen Antiken, Rüstungen und Geweihe hat Graf Franz I. zu Erbach-Erbach auf vielen Reisen zusammengetragen. Ein Standbild von ihm in römischer Toga ziert den Marktplatz bis heute – auch wenn es im Sommer 2005 einmal vom Sockel fiel und zerbrach. Die zeitliche Nähe zum Verkauf des Schlosses an das Land Hessen im Jahre 2005 gehört zu den Skurrilitäten der Stadtgeschichte.

Landratsamt Odenwaldkreis:

Katholische Pfarrkirche St. Sophia:

Evangelische Stadtkirche:

Tempelhaus (Steinernes Haus) mit Erasmuspforte:

Echterhaus:

Altes Rathaus:

Erbacher Schloss:

Orangerie und Lustgarten:

Ehemalige Schlossmühle mit der Mümling:

Denkmal Graf Franz I.:

Rathaus in der Neckarstrasse:

Blick von der Neuen Lustgartenstrasse auf das Schloss und Kirche:

Burgmannenhaus Pavey:

Bahnhof Erbach mit Güterhalle und Museumslok Kö 5104:

Blick vom Bahnhof auf Erbach:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 14.04.2024.

MICHELSTADT

(16.000 Einwohner, 201 m ü. NHN) ist eine Stadt im südhessischen Odenwaldkreis, im Odenwald etwa mittig zwischen Aschaffenburg und Heidelberg gelegen. Es ist davon auszugehen, dass die ersten Bewohner der Gegend um Michelstadt Kelten waren. Bodenfunde und einige Hügelgrabreste weisen auf eine frühe Besiedlung bereits um 800 bis 500 vor Christus hin. Im ersten Jahrhundert nach Christus besetzten die Römer den Odenwald und sicherten eroberte Gebiete durch Kastelle und eine Grenzwehr, den Limes, ab. Im Stadtteil Vielbrunn kann die originalgetreue Rekonstruktion eines Römischen Wachturms besichtigt werden. Etwa zum Ende des 7. Jahrhunderts wurde die Gegend um Michelstadt durch den Missionar Kilian zum Christentum bekehrt. 741 erfolgte die Ersterwähnung der Stadt in einer Schenkungsurkunde an den Bischof Burkhard von Würzburg. Darin wird die Gemeinde Michlinstat genannt. Nach dem Tode des Bischofs ging Michelstadt vermutlich wieder an die fränkische Königskrone zurück. Etwa um das Jahr 815 erfährt man Genaueres über Bewohner und Baulichkeiten der Stadt. 827 erbaut Einhard, der im Odenwald seinen Altersruhesitz aufschlagen will, die Steinbacher Basilika (Einhardsbasilika), die heute zu den ältesten noch erhaltenen karolingischen Bauwerken nördlich der Alpen zählt. Nach Einhard wird das Kloster Lorsch zum Eigentümer der Mark Michelstadt und unter seinem Abt Gerbodo (951-972) wird eine Burg, die heutige Kellerei, erbaut, und in den Urkunden ist fortan von einem castellum michlinstat zu lesen. Nach dem Zerfall des Klosters Lorsch ging der Besitz der Gegend an das Erzbistum Mainz. In jahrelangen Streitigkeiten zwischen Kurmainz und dem südlichen Nachbarn Kurpfalz wird auch Michelstadt 1307 vollkommen zerstört. Nutzniesser des Konfliktes zwischen Mainz und der Kurpfalz war ein Adelsgeschlecht, das sich nach seiner Burg von Erbach nannte. Diesen Herren und späteren Schenken zu Erbach gelang es, eine eigene Territorialherrschaft zu begründen, und sie auch waren es, die den Wiederaufbau Michelstadts mit Toren und Ringmauer ab 1390 veranlassten. Leider wurden die Stadttore im 19. Jahrhundert als Verkehrshindernisse abgerissen, was zu kurz gedacht war, denn mit seinen drei Tortürmen könnte Michelstadt sicher heute das Odenwälder Rothenburg genannt werden. Immerhin aber sind noch die Stadtmauer mit einigen Türmen, sowie ringsum eine doppelte Wallgrabenanlage vorhanden. Durch die Jahrhunderte und durchaus bis heute behauptet die Stadt eine Stellung als bürgerlich-kultureller und wirtschaftlicher Schwerpunkt des hessischen Odenwaldes. Grundlage dafür waren in früherer Zeit gräfliche Privilegien wie Markt-, Mauer- und Selbstverwaltungsrechte. In jüngerer Zeit siedelten sich einige Behörden und Institutionen an, wie Konsistorium, Amtsgericht, Forstamt, Gymnasium und Finanzamt. Michelstadt war also durch Handwerk und Kaufmannsstand sowie Behörden stark bürgerlich geprägt. Die geschichtliche Bedeutung Michelstadts spiegelt sich in seinen Baudenkmalen wider. Davon sind die markantesten in der Altstadt gelegen und prägen bis heute das Stadtbild.

Empfangsgebäude des Bahnhofs:

Einhardsbasilika in Steinbach:

Schloss Fürstenau:

Schlossmühle und Kavaliershaus:

Modell von der Stadtmühle Hulst, der Partnerstadt von Michelstadt, am Bahnhofsvorplatz:

Stadtverwaltung im Gebäude der ehemaligen Kaltwasseranstalt:

Ehemaliges Untertor:

Bienenmarkt Tor von 1969:

Bienenmarktspforte von 1968:

Wehrmannshaus und der Spitze Turm:

Evangelische Stadtkirche:

Historisches Rathaus:

Löwenhof und ehemalige Posthalterei von Thurn und Taxis:

Alte Schmiede – zwischen 1562 und 1803 wurde hier das Schmiedehandwerk ausgeübt:

Burg Michelstadt („Kellerei“) und Museum Kainsbacher Mühle:

Diebsturm:

Forstamt – traufständiger Putzbau von 1907:

Odenwaldhalle:

Amtsgericht:

Finanzamt:

Erbacher Strasse und das Hochhaus Nr. 49:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 14.04.2024.

WÄCHTERSBACH

(12.950 Einwohner, 157 m ü. NHN) ist eine Kleinstadt zwischen Frankfurt am Main (50 km) und Fulda (50 km), im Main-Kinzig-Kreis in Hessen, am südlichen Rande des Vogelsberges. Die Stadt war die ehemalige Residenzstadt der Grafen zu Ysenburg und Büdingen in Wächtersbach, sie liegt in der Nähe der historischen Handelsstrasse Via Regia von Frankfurt am Main nach Leipzig. Die Stadtteile wurden im Rahmen der kommunalen Gebietsreform Anfang der 70er Jahre zur Stadt Wächtersbach eingemeindet. Wächtersbach als Kernstadt wurde im Jahr 1236 unter dem Namen Weychirsbach erstmals urkundlich erwähnt und erhielt bereits 1404 die Stadtrechte. Seit 1963 besteht die Verschwisterung zur französischen Partnerstadt Châtillon, zu der 1998 Vonnas und Baneins kamen. Zur russischen Partnerstadt Troizk besteht die Verbindung seit den 90er Jahren. Seine historisch gewachsene Mittelpunktfunktion hat Wächtersbach stetig weiter ausgebaut. Die landschaftlich reizvolle und verkehrsmässig günstige Lage mit besten Verbindungen in die Ballungsgebiete, aber auch zu den Feriengebieten im Norden und Süden, die etwa gleichweit entfernt sind, liessen die Stadt stetig wachsen. Dies wurde und wird durch die Bereitstellung von preiswertem Bauland durch die Stadt begünstigt. Die Kernstadt ist der natürliche Mittelpunkt mit Ämtern, Schulen, Bahnhof, Ärzten, Apotheken, Geldinstituten, Krankenkassen, gastronomischen und gewerblichen Betrieben sowie Geschäften. Umweltfreundliche Industrie, Handwerks-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetriebe, die auch in den Stadtteilen vorhanden sind, bieten einem Teil der Bevölkerung auch in Zeiten einer wirtschaftlich prekären Lage gute Beschäftigungsmöglichkeiten. Besonders die Vielschichtigkeit dieser gesunden Klein- und Mittelbetriebe erweist sich als relativ krisenfest. Ein Grossteil der Berufstätigen ist jedoch darauf angewiesen, täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem eigenem Kraftfahrzeug in die Wirtschaftszentren Hanau und Frankfurt/Main zu pendeln. Viele von ihnen haben aus dieser Region ihren Wohnsitz nach Wächtersbach verlegt, weil sie hier Ausgleichsmöglichkeiten in ihrer Freizeit finden. Nicht von ungefähr führen Innenstadt seit 1968 und Aufenau seit 2012 das Prädikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“. Das grossflächig zusammenhängende Waldgebiet rund um die Stadt sowie auch die im Kinzig- und Brachttal gelegenen Stadtteile Aufenau, Neudorf, Weilers und Hesseldorf haben mit ihren grünen Ebenen und Hügeln ihren besonderen Reiz. Ganz anderen Charakter haben die auf der Spielberger Platte, einem über 350 Meter hohen Bergrücken des südlichen Vogelsberges, gelegenen Stadtteile Wittgenborn, Waldensberg und Leisenwald. Die klimatischen Verhältnisse sind hier oben schon etwas rauer als unten im Tal bei ca. 140 Metern über dem Meeresspiegel. Sehr oft herrscht hier aber auch strahlender Sonnenschein, während im Tal tagelang Herbst- oder Winternebel ruhen. Auch die Vegetation setzt oben entsprechend später ein, und es schneit noch, wenn weiter unten bereits der Frühling Einzug gehalten hat. Aber dafür bietet diese Landschaft einen besonderen Weitblick.

Bahnhof Wächtersbach (08.07.2023):

Das ehemalige Pförtnerhaus stand vor dem Untertor, das Mitte des 19. Jahrhunderts niedergelegt wurde. Es handelt sich um ein giebelständiges Fachwerkhaus im Kern von 1669:

Altes Rathaus:

Der ehemalige gräfliche Gasthof Weisses Ross von 1720, ein barockes zweigeschossiges Fachwerkgebäude in schlichtem konstruktiven Fachwerk unter hohem Krüppelwalmdach:

Schloss Wächtersbach und heutiges Rathaus:

Prinzessinnenhaus:

Ehemalige Rentkammer:

Altes Braumeisterhaus – an der Strasse gelegenes Nebengebäude der Brauerei:

Stattliches Fachwerkgebäude in Ecklage, seit 1821 Sitz der Ysenburger Hofapotheke. Seit 1708 ist eine Apotheke im Schloss belegt. 1731 erhielt der Apotheker ein Privileg, das ihm alleiniges Niederlassungsrecht in der Grafschaft zusicherte, ihn aber verpflichtete, Branntwein und Holzkohle bei Hofe einzukaufen und an Bedürftige Medikamente umsonst abzugeben, die dann aus dem Armenfonds beglichen wurden:

Evangelische Kirche:

Alte Stadtschule – heute Vereinsheim mit Kulturkeller:

Reste der Stadtmauer mit einem Halbschalenturm am Alten Friedhof:

Ehemaliges Landratsamt des Kreises Salmünster:

Altes Amtsgericht – im Umbau befindlich:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 09.03.2024 – abweichende Aufnahmedaten in Klammern.

WORMS

(84.600 Einwohner, 100 m ü. NHN) ist eine kreisfreie Stadt am linken Rheinufer im Südosten von Rheinland-Pfalz. Das Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums liegt sowohl am Rand der Metropolregion Rhein-Neckar als auch der des Rhein-Main-Gebiets. Das Gebiet der Stadt Worms ist seit mehr als 7000 Jahren von Menschen besiedelt. Der älteste überlieferte Name der Stadt (Borbetomagus) ist keltischen Urspungs. Die Römer nannten die hochwasserfrei am Rhein gelegene Stadt nach dem hier wohnenden Stamm Civitas Vangionum. Es entstanden ein Garnisonsort und eine ausgedehnte Zivilsiedlung. In der Zeit der Völkerwanderung war Worms Hauptstadt des kurzlebigen Burgunderreiches. So will es zumindest das um 1200 aufgezeichnete Nibelungenlied. Seit dem frühen Mittelalter ist Worms Bischofssitz. Seit der Jahrtausendwende (Bischof Burchard, gest. 1025) erfolgt ein verstärkter Ausbau der Stadt, ihre Befestigung und die Errichtung von Stiften, Kirchen und Kapellen. Worms gehört in der Stauferzeit zu den wichtigsten Stützpunkten des Reiches und seiner Kaiser und Könige. Das seit dem 11. Jahrhundert entstehende Bürgertum und die bedeutende Wormser Judengemeinde sind Träger städtischen Bewusstseins. Die bereits von den Saliern privilegierten Bürger von Worms (1074 Zollfreiheit) erlangen in stetem Konflikt mit den Bischöfen und der Geistlichkeit im 13. Jahrhundert den Status als Freie Reichsstadt bis 1797. Die glanzvollen Wormser Reichstage der Jahre 1495 und 1521 (Luther vor Kaiser und Reich) dokumentieren den Stellenwert der Reichsstadt und erlangen weit über die Stadt hinaus Bedeutung. Auf eine wirtschaftlich gesicherte Epoche bis etwa 1600 folgt im 17. Jahrhundert ein langanhaltender Abschwung der seit der Reformation überwiegend lutherisch gewordenen Stadt. Im Jahre 1689 erfährt Worms eine fast völlige Zerstörung durch die Franzosen. Von diesem Schlag erholt sich die Stadt nahezu zwei Jahrhunderte nicht mehr. So bleibt Worms bis zum Ende des Alten Reiches eine kleine, nach wie vor stark durch die Geistlichkeit geprägte Landstadt. Einen tiefen Einschnitt bringt die französische Herrschaft mit sich (1797-1814). Das Ende von Bistum und Reichsfreiheit und mit ihr die Aufhebung fast aller geistlichen Institutionen führt zum Verlust der alten Lebensgrundlagen und zu nachhaltigen Veränderungen der Stadtgestalt. Voraussetzung für einen allmählichen Aufschwung in der von 1816 bis 1945 zum Großherzogtum Hessen gehörenden Stadt ist die rasante Entwicklung wichtiger Industriebetriebe vor allem der Lederindustrie während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Ende des Aus- und Aufbauwerkes der Jahre um 1900 wird durch die erneute Zerstörung der Stadt im Jahre 1945 markiert. Zwar bleibt der Dom weitgehend erhalten, doch sinkt die Altstadt in Schutt und Asche. Nach dem Krieg ist man trotz schwieriger Bedingungen bemüht, die Stadt wiederaufzubauen und neue Lebensgrundlagen zu schaffen. Wie kaum eine andere Stadt ist Worms durch ein stetes Auf und Ab seiner Geschichte geprägt.

Wasserturm Villa Enzinger:

Amtsgericht:

Katholische Pfarrkirche St. Martin:

Ludwigsdenkmal auf dem Ludwigsplatz:

Martinspforte:

Ziegelturm:

Scharfrichterturm und Raschitor:

Stadtmauer in der Rheintorgasse:

Evangelische Friedrichskirche und das Rote Haus:

Dominikanerkloster und Stiftskirche St. Paulus:

Katholische Pfarrkirche Liebfrauen:

Hagendenkmal am Rhein:

Pegelhaus am Rhein:

Nibelungenbrücken mit dem Nibelungenturm:

Ernst-Ludwig-Schule – ein repräsentativen Bau der Neorenaissance von 1905:

Durchlass Herzogenstrasse:

Bürgerturm:

Torturm:

Nibelungenmuseum:

Neues und Altes Rathaus:

Evangelische Dreifaltigkeitslirche:

Stadtbibliothek:

Dom St. Peter zu Worms:

Heylsschlösschen:

Neuromanischer Turm auf dem Platz der Partnerschaft:

Museum Heylshof:

Museum der Stadt Worms im Andreasstift:

Christoffelturm:

Stadtmauer und Villa Werger:

Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrum:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 15.02.2024.

WIESBADEN

(283.000 Einwohner, 117 m ü. NHN) ist die Landeshauptstadt des Landes Hessen und mit ihren 15 Thermal- und Mineralquellen eines der ältesten Kurbäder Europas. Sie ist nach Frankfurt am Main die zweitgrösste Stadt Hessens. Die kreisfreie Stadt ist eines der zehn Oberzentren des Landes Hessen und bildet mit der angrenzenden rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz ein länderübergreifendes Doppelzentrum mit rund 500.000 Einwohnern auf etwa 300 Quadratkilometern. Mainz und Wiesbaden sind die einzigen beiden Landeshauptstädte deutscher Flächenländer mit einer gemeinsamen Stadtgrenze. Die Stadt Wiesbaden zählt zu den wohlhabendsten Deutschlands und zu jenen mit einer überdurchschnittlichen Kaufkraft. Wiesbaden wurde von den Römern Aquae Mattiacorum genannt – nach den hier ansässigen Mattiakern, einem Stamm der germanischen Chatten, dessen Angehörige sich vermutlich schon früh mit der ursprünglich keltischen Bevölkerung vermischt hatten. In die spätaugusteische Zeit um sechs bis 15 nach der Zeitrechnung ist ein erster Militärposten (Erdkastell) auf dem Heidenberg zu datieren. Wenig später begann mit dem Ausbau der Thermen die Entwicklung einer zivilen römischen Siedlung. Diese wurde um 370 mit einer Mauer befestigt – Reste dieser so genannten Heidenmauer sind bis heute erhalten. Ende des vierten Jahrhunderts übernahmen Alemannen die Sicherung Wiesbadens als Mainzer Brückenkopf, rund ein Jahrhundert später setzte die Besiedlung durch Franken ein. Bereits in merowingischer Zeit war der Ort, 828/30 dann erstmals als Wisabada bezeichnet, Sitz eines Königshofs. Seit dem Spätmittelalter gehörte Wiesbaden den Grafen von Nassau. Im 13. Jahrhundert war es bis zur Zerstörung durch den Mainzer Erzbischof 1242 vorübergehend Reichsstadt. 1547 und 1561 vernichteten Brände fast die gesamte mittelalterliche Bausubstanz. Auch der Dreissigjährige Krieg brachte verheerende Wirkungen mit sich. Doch ab 1690 wurde die Stadt, die damals nur rund 730 Einwohner zählte, erweitert und neu befestigt. 1744 verlegte Fürst Karl von Nassau-Usingen seine Residenz in das Biebricher Schloss. Wiesbaden wurde Sitz der Regierung des Fürstentums, später des Herzogtums Nassau (1806 bis 1866). Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt zu einem internationalen Kurort. Dem Aufschwung Wiesbadens tat die Annexion Nassaus durch Preussen 1866 keinen Abbruch. Wiesbaden wurde Hauptstadt eines Regierungsbezirks und beliebter Ruhesitz von Offizieren, höheren Beamten und Rentiers, die von ihren Pensionen beziehungsweise den Zinsen ihrer Vermögen lebten. Das Stadtbild wurde geprägt von repräsentativen Wohnhäusern, Hotelpalästen und vornehmen Villen. Die Bevölkerungszahl insgesamt wuchs rapide und überschritt 1905 die Grenze von 100.000 Einwohnern. Der Erste Weltkrieg, die nachfolgende französische und englische Besatzung bis 1930 sowie die Weltwirtschaftskrise schwächten die Finanzkraft der Stadt erheblich. Auch die Eingemeindungen von Vororten in den Jahren 1926 und 1928 änderten daran nur wenig. Seine einstige Bedeutung als Weltkurstadt hatte Wiesbaden verloren. Seit 1933 befanden sich in Wiesbaden zahlreiche Dienststellen des NS-Unrechtsregimes. Etliche Wiesbadenerinnen und Wiesbadener unterschiedlichster politischer Couleur wurden verfolgt, weil sie sich dem Regime widersetzten. Im Zweiten Weltkrieg vergleichsweise wenig zerstört, wurde Wiesbaden 1945 Hauptstadt des Landes Hessen, in der sich neben Behörden unter anderem zahlreiche Verlage, Versicherungen sowie Betriebe der Filmindustrie ansiedelten. Darüber hinaus spielt Wiesbaden als Kur- und Kongressstadt sowie als einer der bevorzugten Wohnorte der Rhein-Main-Region eine herausragende Rolle.

A.) Mitte – Westend – Südost – Nordost – Rheingauviertel.

Ehemaliges Land- und Amtsgericht:

Evangelische Ringkirche:

Hochschul- und Landesbibliothek:

Haus des Handwerks:

Hessisches Statistisches Landesamt:

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst:

Hessisches Ministerium für Justiz:

Katholische Pfarrkirche St. Bonifatius mit Oraniendenkmal und Waterloo-Obelisk (21.04.2017):

Dernsches Gelände:

Neues Rathaus:

Marktsäule:

Evangelische Marktkirche:

Stadtschloss und Hessischer Landtag:

Römertor:

Blick aus Richtung Römertor zur Marktkirche:

Alt-Katholische Friedenskirche:

Evangelische Bergkirche:

Cafe del Sol am Kochbrunnenplatz:

Kochbrunnentempel:

Theater am Pariser Platz:

Kurhauskolonnade – Alte Kolonnade:

Theaterkolonnade:

Kurhaus hinter dem Bowling Green:

Hessisches Staatstheater:

Erbprinzenpalais:

Museum Wiesbaden:

Rhein-Main Congress-Center:

Users Today : 29

Users Today : 29 Users Yesterday : 1065

Users Yesterday : 1065