Sonstige

02.02.2024: Der Kochbrunnentempel oder -pavillon wurde im Jahr 1888 über einem 1366 erstmals als Bryeborn (Brühborn) erwähnten Thermalbrunnen erbaut. Die Natrium-Chlorid-Thermalquelle hat eine Wassertemperatur von 66°C und gehörte bereits im 19. Jahrhundert zu den zentralen Wiesbadener Heilquellen:

02.02.2024: Auf dem Marktplatz zwischen dem Rathaus und der Marktkirche steht die 1900/1902 errichtete Marktsäule, die mit dem Marktkeller das Stadtbild prägt. Die historistische Anlage erhebt sich auf quadratischem Grundriss und wird von einer Balustereinfriedung umschlossen. Zum Ensemble gehört eine erhöhte, aus Sandstein errichtete Platzanlage mit Freitreppen. Eine Treppenanlage führt in den Marktkeller. Die Marktsäule ist ein Säulenbrunnen mit Entlüftungsschacht. Die Basis bildet eine etwa 2,5 Meter hohe, sich nach oben verjüngende Sockelzone mit Brunnen auf der Süd- und Nordseite. Den 3,50 Meter hohen roten Säulenschaft schmücken schräge Kanneluren, die im oberen Säulendrittel von einem Reliefband mit Darstellungen der Tierkreiszeichen begrenzt werden. Das etwa 1 Meter hohe Kapitell ragt mit seinem plastischen Schmuck weit über den Säulenschaft hinaus und zeigt unter dem Abakus, der den Laternensockel trägt, in jeder Himmelsrichtung ein Gesicht für die Tageszeiten. Den Abschluss bildet eine aus diagonalen Metallbändern gefertigte kuppelförmige Laterne mit bekrönendem Dachknauf:

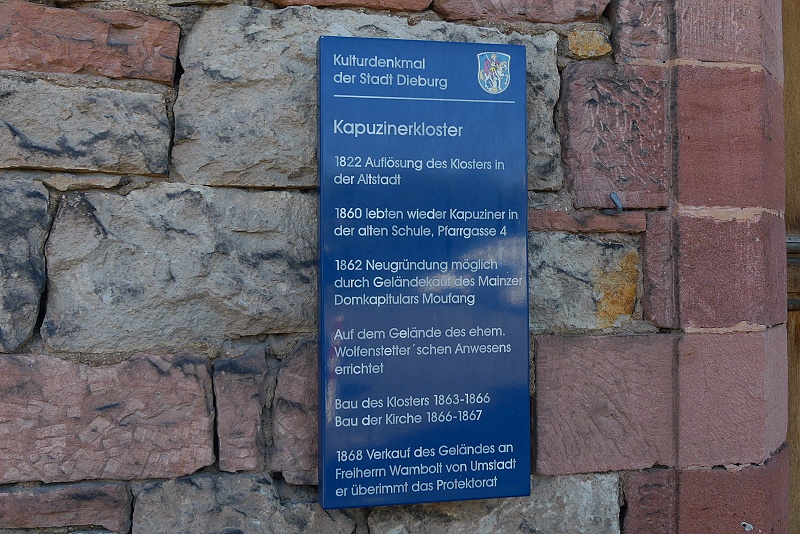

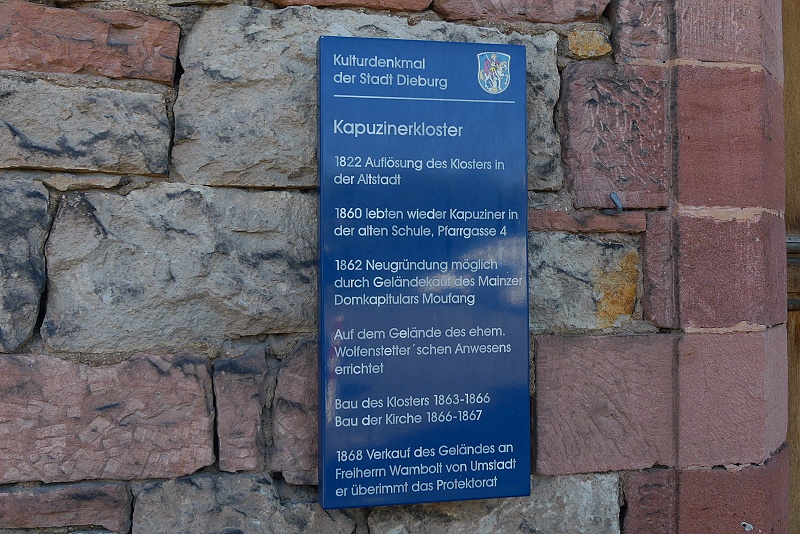

10.09.2023: Nach dem Schluss des Westfälischen Friedens schenkte der Mainzer Kurfürst Johann Philipp von Schönborn den Kapuzinern ein Kloster in Dieburg, das 1692 unbewohnbar wurde. Daher errichteten die Kapuziner in der Vorstadt an der Wallfahrtskirche einen neuen Konvent, der für seinen Wein- und Hopfenanbau bekannt war. Dieser Konvent wurde nach dem Frieden von Lunéville entschädigungslos aufgehoben. Wie viele Klöster beherbergte es eine Lateinschule, bot allgemeinen Schulunterricht und ein theologisches Studium an. Im Jahr 1822 mussten die letzten Brüder das Kloster verlassen, da das Klostergebäude in ein Gefängnis umgewandelt wurde. Im Jahr 1860 errichtete der Orden auf Einladung von Bischof Wilhelm Emmanuel von Kettler erneut einen Konvent. Der Bau einer neuen Klosterkirche dauerte noch bis 1868, sie wurde dem Patrozinium des heiligsten Herzens Jesu unterstellt. Der Neubau am Minnefeld wurde durch Geländeankauf des Mainzer Domkapitulars Christoph Moufang ermöglicht, es wurde auf dem Gelände des ehemaligen Wolfenstetter’schen Anwesens errichtet:

09.09.2023: Gleich in der Nachbarschaft zur ehemaligen Stiftskirche steht das ehemalige Stiftsgebäude aus dem Jahr 1724. Im Kern besteht der fünfzehnachsige Putzbau aus Fachwerk und ist wohl noch älter. Das einstige Kloster St. Goar wurde vermutlich im 7. Jahrhundert als eines der ersten deutschen Klöster errichtet. Der Bau beherbergt heute das Finanzamt:

09.09.2023: Der Häusener Kran gehört zu den ältesten noch erhaltenen Verladekränen am Rhein. Er ist somit Zeugnis der Maschinentechnik des frühen 20. Jahrhunderts im Dienste des Rheinhandels. Aufbau und technische Einrichtung sind fast vollkommen im Zustand der Erbauungszeit erhalten. Der Häusener Kran wurde 1917 von der Maschinenfabrik Jäger, Duisburg, erbaut im Bautyp eines für die damalige Zeit hochmodernen elektrisch betriebenen Vollportal-Drehkranes mit einem um 360 Grad verschwenkbaren Auslegerarm. Das fahrbare Portal mit einer Höhe von 6 Metern bewegt sich auf einer dem Flussverlauf im Bogen folgenden 150 Meter langen Kranbahn. Auf dem Portal sitzt das Kranführerhaus mit dem Auslegerarm und einem Gegengewicht aus Beton. Zunächst betrug die Traglast 10 t bei einer Auslegerlänge von 20 Metern. Da jedoch immer längere Schiffe gebaut wurden, die hier gelöscht werden sollten, die jedoch, bedingt durch den Bogenverlauf des Ufers, nicht mehr nah genug heranfahren konnten, erwies es sich 1924 als unerlässlich den Auslegerarm um 5 Meter auf nunmehr 25 Meter zu verlängern. Gleichzeitig wurde das Gegengewicht von 46 auf 48 t vergrössert. Der Kran wird elektrisch betrieben, die Zuführung erfolgt über eine Stromschiene seitlich der Bahnschiene, die Stromentnahme über einen Mitnehmer. Der Häusener Kran ist von Höhe und Ausladung von silhouettenhafter Wirkung im Ortspanorama und verdeutlicht in Einklang mit dem gut erhaltenen Hafenbecken die mit dem Rheinhandel verbundene Bedeutung des Ortes St. Goarshausen:

08.09.2023: Ein Brunnen mit fliessendem Wasser auf dem Marktplatz wurde erstmals 1435 erwähnt, die derzeitige Brunnenanlage soll 1575 entstanden sein, die Beckenfassung wurde zwischenzeitlich erneuert. Die die Brunnensäule bekrönende Ritter-Figur ist eine spätere Zutat. Sie soll ein Werk des Frankfurters Johann Hocheisen sein und war ursprünglich als Schmuck für den Haubenhelm einer der beiden Geschütztürme bestimmt, die in den landgräflichen Schlossausbau vom Anfang des 17. Jahrhunderts inkorporiert wurde:

08.09.2023: Als es in Butzbach innerhalb der im 14. Jahrhundert erbauten Stadtmauer immer enger wurde, begann man damit in den Bögen der Stadtmauer kleine Schuppen und Werkstätten zu bauen. Später wurden diese nicht einmal 2 Meter tiefen Bauwerke sogar zu Wohnzwecken genutzt. In der Mauerstrasse sind noch einige dieser so genannten Schwibbogenhäuser vorhanden:

05.09.2023: Das alte Stadion am Bieberer Berg wurde 2011/12 abgerissen, und durch das neue Sparda-Bank-Hessen-Stadion ersetzt. Das ursprünglich für knapp 30.000 Zuschauer geplante Stadion liess sich mangels Investoren nicht in die Tat umsetzen. Heraus kam ein 25 Mio Euro-Neubau mit gut 20.000 Plätzen und wurde am 29. Juni 2012 mit einem Freundschaftsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (0:3) eröffnet:

11.08.2023: Das Landesdenkmal an der Biebricher Allee auf der Adolfshöhe in Wiesbaden, unweit der Sektkellerei Henkell, wurde zu Ehren des nassauischen Herzogs Adolf am 26. Oktober 1909 eingeweiht. Das Herzogtum Nassau bestand schon seit der Annexion durch Preussen im Deutschen Krieg im Jahre 1866 nicht mehr. Der abgesetzte Herzog Adolph wurde 1890 nach dem Aussterben des dortigen Fürstenhauses Grossherzog von Luxemburg. In der Folge wollten die Wiesbadener Bürger ihm ein Denkmal errichten. Gleichzeitig sollte das Denkmal die Eigenständigkeit Nassaus als preussische Provinz Hessen-Nassau verdeutlichen. Adolf willigte ein, jedoch nur unter der Bedingung, dass das Denkmal erst nach seinem Tod errichtet werden sollte. Nach seinem Ableben am 17. November 1905 sammelten sie über 100.000 Mark, zu denen die Städte Wiesbaden und Biebrich je 10.000 Mark beisteuerten. Für den Entwurf wurde der in Wiesbaden geborene Berliner Bildhauer Fritz Gerth beauftragt. Die Einweihung fand im Beisein der grossherzoglichen Familie statt, zu welchem auch ein Empfang im Schloss Biebrich gehörte:

Users Today : 20

Users Today : 20 Users Yesterday : 191

Users Yesterday : 191