Sonstige

26.07.2025: Rolandsfiguren stammen aus dem Mittelalter und symbolisierten die städtischen Freiheiten und die Unabhängigkeit der Stadt. Schon 1419 muss es eine Roland Figur in Magdeburg gegeben haben. Es gibt schriftliche Erwähnungen, in denen von einer Aufstellung eines neuen Rolands berichtet wird. Diese Figur zerstörte man im Dreissigjährigen Krieg. An dem Standort befindet sich heute eine Platte im Boden mit der Aufschrift Roland 1727. Fast 2 Jahrhunderte hatte Magdeburg keine Rolandsfigur. Erst im Ersten Weltkrieg schuf Rudolf Bosselt eine hölzerne Figur, den Nagelroland. Hier sollten Nägel Spenden symbolisieren, die für Familien von gefallenen Soldaten gedacht waren. Man entschied, die Figur lieber zu erhalten und verzichtete auf das Einschlagen der Nägel. Nachdem die Figur einige Jahre im Museum gestanden hatte, stellte man sie 1933 wieder vor dem Rathaus auf. In den Nachkriegszeiten wurde der Roland anscheinend zu Brennholz verarbeitet, er war auf einmal verschwunden. Nach der politischen Wende gab es Bestrebungen einen neuen Roland aufzustellen. Die Bildhauerin Martina Seffers schuf den heutigen Roland nach einer alten Abbildung. Seit 2005 steht der Magdeburger Roland nun wieder vor dem Rathaus:

26.07.2025: Bereits um 1240 geschaffen, stellt der Magdeburger Reiter vermutlich Kaiser Otto I. dar. Die beiden allegorischen Begleitfiguren zu seiner Seite sind zwei Mägde. Die eine der beiden hält ein Schild mit dem Reichsadler, die andere fasst eine Fahnenlanze, zwei Hoheitssymbole des Kaisers. Das Original des Standbildes zog im Jahre 1967 in das Kulturhistorische Museum der Stadt, wo es auch heute noch besichtigt werden kann:

26.07.2025: Die Bronzestatue wurde 1886 von Emil Hundrieser geschaffen, um an die Predigt Martin Luthers in der nahe gelegenen Johanniskirche am 26. Juni 1524 zu erinnern. Nach dieser Predigt trat die Magdeburger Altstadt geschlossen zum Protestantismus über:

25.07.2025: Auf dem Wolfenbütteler Marktplatz wurde dem Herzog ein Denkmal in Form eines Brunnens gesetzt. Das Denkmal entwarf der Bildhauer Georg Meyer-Steglitz (1868-1929), es wurde im Jahr 1904 eingeweiht und zeigt einen Herzog mit Schlapphut und Stulpenstiefeln, der in der Jagdpause sein müdes Pferd zur Tränke führt. Was für ein Gegensatz zu anderen Reiterdenkmalen:

24.07.2025: Die Legende der Wildschweinrotte erzählt, dass die Tiere mit ihren silberglänzenden Borsten die damaligen Bewohner auf den hohen Salzgehalt des Wassers aufmerksam machten und so die sichere Existenz als Salzsieder entstand. Der Künstler ist unbekannt, die Wildschweine wurden 1999 aufgebaut:

24.07.2025: In Salzgitter-Bad wurde im Herbst 2009 der Gradierpavillon im Rosengarten innerhalb der Traditionsinsel feierlich eingeweiht. Schirmherr, Oberbürgermeister Frank Klingebiel, gehörte ebenso zu den Festrednern wie der Vorsitzende des Bürgervereins, Joachim Sievers. Knapp zwei Jahre rief der Verein zum gemeinschaftlichen Spenden für den Gradierpavillon auf. Rund 400 Bürger kamen dem Ruf nach. Die Arbeiten begannen mit der Erneuerung des Rohrsystems an der Soleleitung, einer Tiefbaumassnahme, die der eigentlichen Errichtung des Gradierpavillons vorausging. Damit wurde die wichtige Voraussetzung für das spätere Holzgerüst mit Reisigbündeln geschaffen. Anschliessend konnte der Pavillon über der Quelle errichtet werden:

19.07.2025: Aus dem Jahr 1874 ist Eschedes Windmühle vom Typ Erdholländer. Sie wurde von dem Müller und späteren Ortsvorsteher Carl Heyer auf freiem Feld neben dem Glockenkolk errichtet. Sein Sohn Carl-Wilhelm verkaufte sie an den Müller Gustav Flohr. Ihm verdankt die Mühle ihren heutigen Namen. 1923 erhielt die Windmühle neue Flügel, doch schon zwei Jahre später, nach einem Unfall der Müllerstochter, verschwanden sie wieder. Auch die mittlerweile hoch gewachsenen Buchen und Eichen machten ein wirtschaftliches Mahlen mit dem Wind unmöglich. Ein Dieselmotor trieb jetzt das Mahlwerk an. 1937 baute die Familie Flohr nebenan eine grössere Mühle, die heutige Escher Musenmöhl. Die alte Windmühle war anfangs Abstellkammer, nach dem Zweiten Weltkrieg diente sie als Notunterkunft für Flüchtlinge. Dann folgte der Verfall. Jahrelang stand sie ohne Fenster da, Birken wuchsen aus dem Mauerwerk. Ein Notdach verschloss den alten Mühlenstumpf. Schliesslich kaufte die Gemeinde die Ruine. Sie sollte als Wahrzeichen und ortsgeschichtliches Denkmal erhalten bleiben. 1979 begannen die aufwendigen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Im Oktober 1980 hob ein Kran die Kappe auf den Mauerrumpf, im Januar 1981 folgten die Flügel. Am 24. April 1981 war die feierliche Einweihung. Seither wird die Flohrmühle für Ausstellungen genutzt. Das eigentliche Schmuckstück ist das Trauzimmer des Standesamtes im mittleren Geschoss. Längst ist die Flohrmühle Eschede als nostalgische Hochzeitsadresse bekannt:

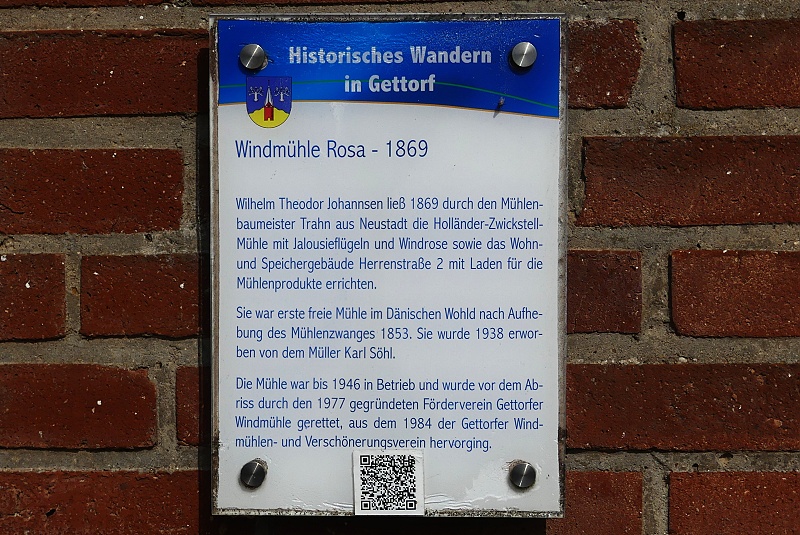

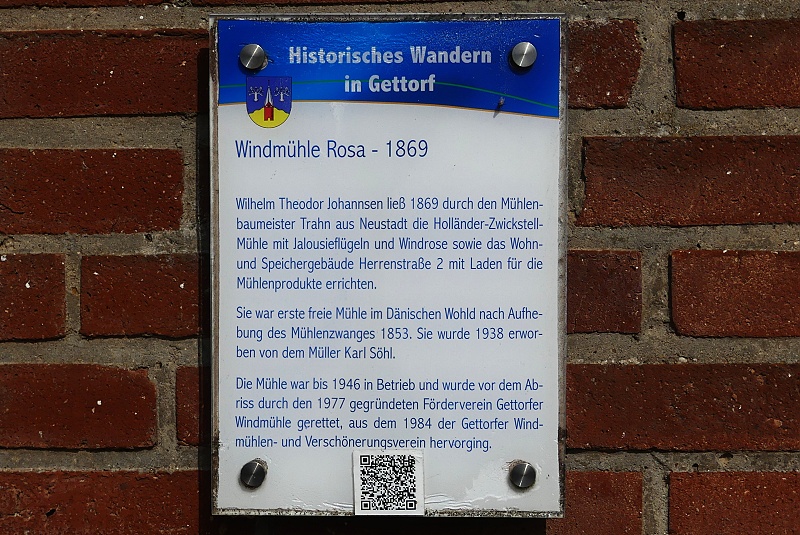

11.07.2025: Die Gettorfer Mühle mit dem Namen Mühle Rosa ist eine alte wunderschöne Windmühle in Gettorf. Sie ist neben der St.-Jürgen-Kirche eines der Wahrzeichen Gettorfs. Es handelt sich um eine Galerieholländermühle, die mit einem zweigeschossigen, aus rotem Backstein errichteten viereckigen Unterbau (Turm), einem schiefergedeckten Dach und Jalousieflügeln sowie einer Windrose genannten Windrichtungsnachführung ausgestattet ist. Ein später angefügter Anbau erweitert die Nutzfläche. Die Mühle liess der Müller Wilhelm Theodor Johannsen 1869 durch den Mühlenbauer Carl Friedrich Trahn (1806–1888) errichten. Bis 1946 wurde die Mühle zum Mahlen von Getreide genutzt. Zwischen 1977 und 1982 wurde die Mühle vom Verein zur Erhaltung der Gettorfer Windmühle renoviert. Heute wird die Gettorfer Windmühle als Gemeindebücherei sowie für Hochzeiten genutzt:

11.07.2025: Die Seebrücke liegt am südlichen Ende der Eckernförder Bucht. Sie besteht zum einen aus der seeseitigen Halle, die über eine Stahlbeton-Trägerrost-Gründungsplattform auf Brunnenringen gegründet ist. Zum anderen besteht die Anlage aus der Spannbeton-Zugangsbrücke, über die die seeseitige Halle mit dem Land verbunden ist. Das Gesamtbauwerk wurde in den Jahren 1959 bis 1962 errichtet:

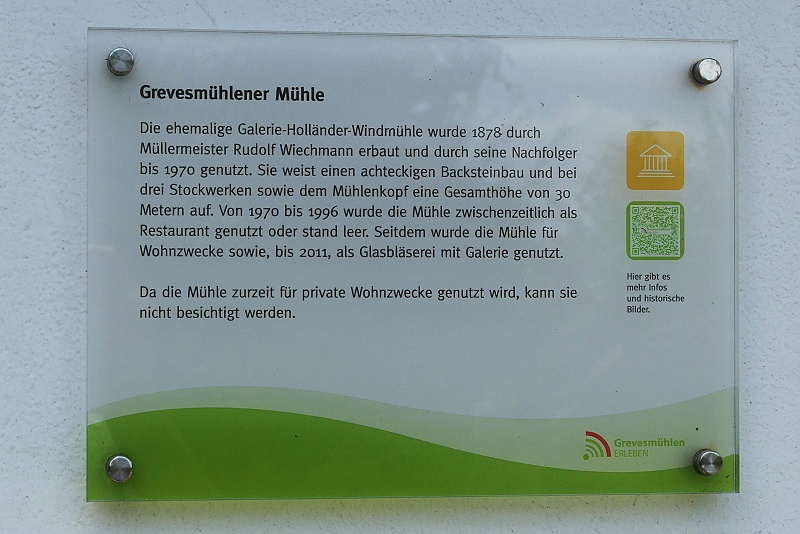

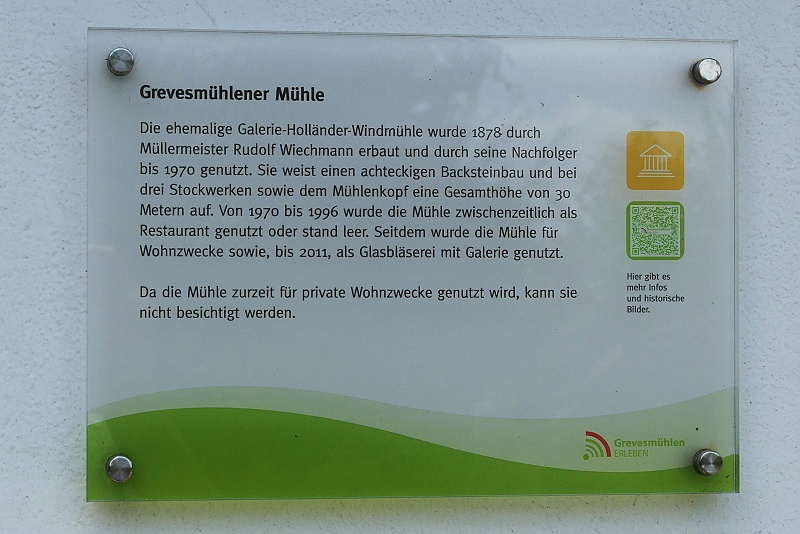

09.07.2025: Die Grevesmühlener Galerieholländermühle von 1878 (30 m hoch) stellte 1970 ihren Betrieb ein. Nach einer fünfjährigen Rekonstruktion ist sie wieder ein stolzes Wahrzeichen der Stadt Grevesmühlen. Ende 1996 erfolgte die Privatisierung der Mühle. Seit 1997 beherbergt sie eine Glasbläserei und eine kleine Galerie, die für Besichtigungen offen stehen: