Schlösser

11.09.2020: Victoria Kaiserin Friedrich, Witwe Kaiser Friedrichs III. und Mutter Wilhelms II., wählte Kronberg als Witwensitz. Hier liess sie durch den späteren Hofarchitekten Ernst von Ihne Schloss Friedrichshof errichten, wo sie von 1894 bis zu ihrem Tod 1901 die Sommer verbrachte. Das Schloss war dem Andenken an den Gatten gewidmet und zur Aufnahme der gemeinsam erworbenen Kunstsammlung bestimmt. Seinerzeit traf sich im Schloss der europäische Hochadel, die Familie der Kaiserwitwe, und nicht wenige der solitären Bäume im Schlosspark wurden von ihnen, der Familientradition gemäß, bei Besuchen dort gepflanzt. Ein Teil des ehemaligen Schlossparks mit italienischem Rosengarten und romantischer Grotte ist öffentlich zugänglich. Auf dem Erbweg ging Schloss Friedrichshof auf das Haus Hessen über, von der Hessischen Hausstiftung wird es seit 1954 als Schlosshotel Kronberg, ein 5 Sterne-Superior Hotel, geführt. Originales Mobiliar sowie die Gemälde- und Antiquitätensammlung des Kaiserpaares schaffen ein besonderes Ambiente. Der ehemalige Schlosspark ist heute eine 18 Loch Golf-Anlage:

Haupteingang zum Schlosspark mit Pförtnerhaus im Fachwerkstil (Obergeschoss):

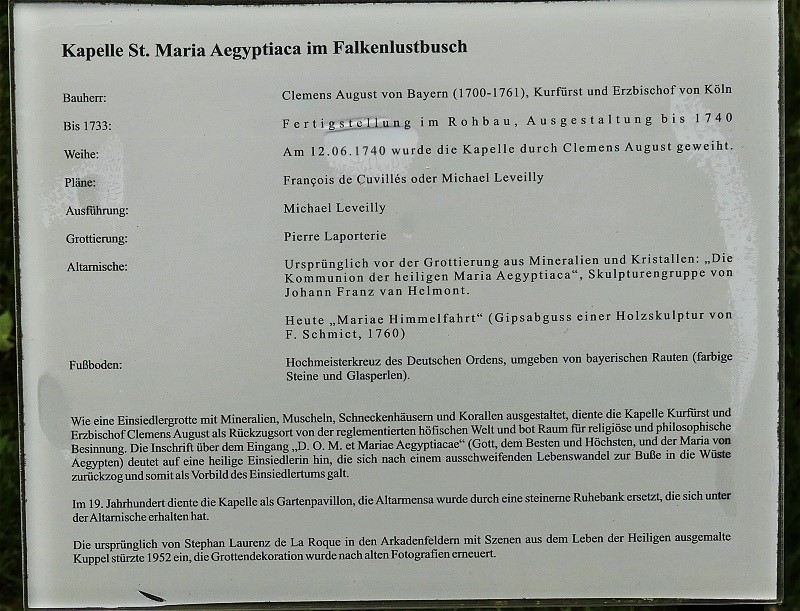

05.09.2020: Nachdem das Schloss Augustusburg weit über die ursprünglich geplanten Dimensionen hinausgewachsen war, entstand zwischen 1729 und 1737 das kleine Jagdschloss Falkenlust. Es liegt nur einen Spaziergang entfernt von Schloss Augustusburg am Rand eines abgeschiedenen Wäldchens. Der Baumeister François de Cuvilliés gestaltete Schloss Falkenlust als ein privates Refugium des Kurfürsten, wo er Gäste empfangen und seiner Leidenschaft, der Falkenjagd, nachgehen konnte. Die Wahl des Bauplatzes war aufgrund der Flugbahn der Reiher – den bevorzugten Beutevögeln der Falken – bestimmt worden. Hier konnten sie auf ihrer Bahn zwischen dem Brühler Schlosspark und den Fischgründen im Altrheingebiet bei Wesseling von den abgerichteten Falken gebeizt werden. Die Jagdgesellschaften endeten schliesslich in den kostbar ausgestatteten Gemächern des Schlosses Falkenlust. Insbesondere die Kabinette hinterliessen offenbar grossen Eindruck bei den Gästen, unter ihnen auch Wolfgang Amadeus Mozart, der im Jahr 1763 auf Schloss Falkenlust geladen wurde:

In unmittelbarer Nähe des Jagdschlosses befindet sich die so genannte Muschelkapelle. Peter Laporterie hatte das Oktogon um 1730 errichtet und in Form einer Eremitengrotte mit Kristallen, Muscheln und farbigen Mineralien ausgestaltet. Zwischen 1832 und 1960 gehörte das Jagdschloss Falkenlust der Brühler Unternehmerfamilie Giesler, 1960 ging es jedoch in den Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen über, in welchem es sich bis heute befindet:

05./06.09.2020: Im Jahr 1725 begann unter Leitung des Architekten Johann Conrad Schlaun auf Veranlassung des Kölner Erzbischofs Clemens August I. von Bayern der Bau des Schloss Augustusburg an einer Stelle, wo vorher eine Wasserburg stand. Zehn Jahre nach Baubeginn wurde die schon 1493 geweihte Schlosskirche St. Maria von den Engeln aufwendig umgebaut und in das Konzept des barocken Schlosses integriert. Zur damaligen Zeit wurde Schloss Augustusburg nur als Sommerresidenz genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es bei Bombenangriffen und Bodengefechten stark zerstört. Da das Schloss aber ab 1949 für Empfänge des Bundespräsidenten genutzt wurde, begann der Wiederaufbau kurz nach Kriegsende. Seit die Bundesregierung von Bonn nach Berlin gezogen ist, wird Schloss Augustusburg für Ausstellungen genutzt. Man kann die Säle auf eigene Faust erkunden, oder an einer der regulären Führungen teilnehmen. Immer wieder finden auch spezielle Themenführungen statt. Bei gutem Wetter ist der Schlossgarten ebenfalls einen Besuch wert. Aufwendige barocke, französische Gartenkunst in Anlehnung an das 18. Jahrhundert kann hier bestaunt werden. Der Schlosspark wurde in den 1980er Jahren, nachdem er im 19. Jahrhundert zu einem englischen Garten umgestaltet worden war, wieder in seine ursprüngliche, barocke Form zurückgebaut.

Südseite:

Schlosskirche St. Maria von den Engeln:

Orangerie:

Schlossgarten:

Ostseite mit Ehrenhof:

Osttor zum Schlossgelände in der Nähe des Brühler Bahnhofs:

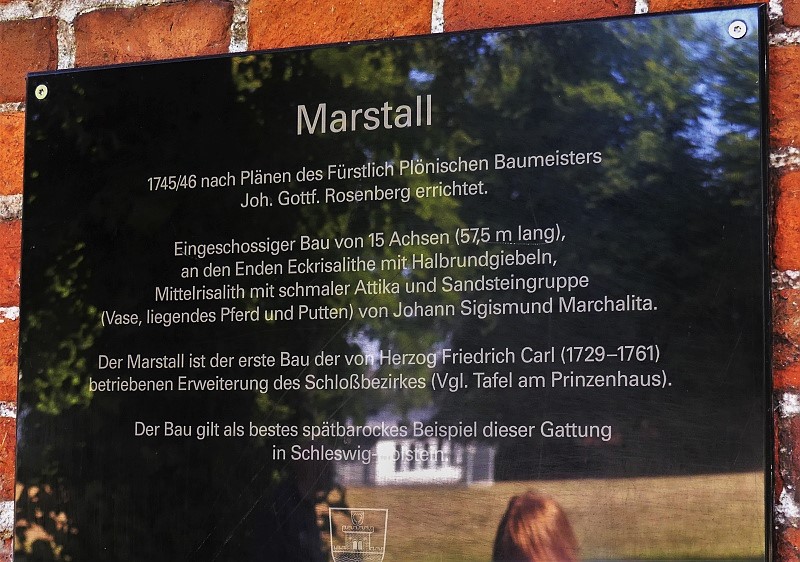

17.08.2020: Das Plöner Schloss, so wie man es heute kennt und aus allen Anfahrtswegen zu Lande und zu Wasser schon von weitem sieht, entstand während des Dreissigjährigen Krieges im Zeitraum von 1633 – 1636. Der Plöner Herzog Joachim Ernst liess an der Stelle der alten nutzlos gewordenen Burg ein Backsteinschloss errichten. Seinen Stil der Spätrenaissance verdankt es den italienischen, aber auch dänischen Vorbildern, wie dem Königsschloss Frederiksborg. Die langen Flure des Mittelflügels weisen nach Süden, die Zimmer liegen zur schattigen Nordseite. Seinen weissen Anstrich erhielt das Schloss im 18. Jahrhundert unter dem dänischen König Christian VIII. Das Schloss Plön diente um die Jahrhundertwende der Erziehung der Söhne des letzten deutschen Kaisers sowie als Kadettenanstalt für das Offizierskorps der preussischen Armee. In der Zeit des Nationalsozialismus diente es als Nationalpolitische Erziehungsanstalt. Nach dem Abzug der britischen Besatzungsmacht bis zur Schliessung nach dem Schuljahr 2001 war im Schloss ein Internat untergebracht. Die Internatler besuchten allgemein bildende Schulen in der Stadt Plön. Nach dem Verkauf des Plöner Schlosses durch die Landesregierung an die gemeinnützige Fielmann-Akademie im Januar 2002 wurde das Schloss grundlegend saniert und nach sorgsamer Rekonstruktion in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege unter Einbeziehung des örtlichen Handwerks nach drei Jahren wieder eröffnet. Seit 2005 schult die Fielmann-Akademie als öffentliche Ausbildungsstätte der deutschen Augenoptik auf Schloss Plön jährlich mehr als 6.000 Augenoptiker.innen:

Der Marstall zur linken des ehemaligen Turnier- und Exerzierplatzes wurde im 18. Jahrhundert als repräsentativer Bau mit symbolhafter Skulpturengruppe über dem Hauptportal zur Pferdezucht vom damaligen Herzog gebaut. Heute befinden sich Wohn- und Gewerbeflächen darin:

1894/1895 wurde das Pförtnerhaus als Dienstwohnhaus für den Pförtner der Kadettenanstalt erbaut, der den Hauptweg zum Schloss zu kontrollieren hatte. Im Obergeschoss befanden sich die Strafräume für die Kadetten:

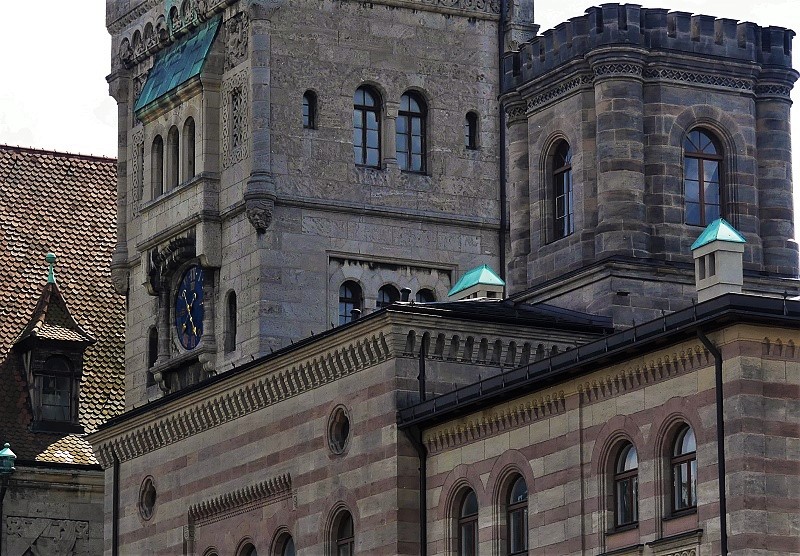

10.08.2020: Gräfin Ottilie von Faber und ihr Mann Alexander zu Castell-Rüdenhausen liessen nach Ihrer Hochzeit im Jahr 1903 einen repräsentativen Neubau neben dem kleinen „Alten Schloss“ erbauen. In nur drei Jahren Bauzeit entstand ein Schloss als Zeugnis aristokratischer Wohnkultur. Altes und Neues Schloss, Wintergarten, Kapelle und Kreuzgang gruppieren sich um einen rechteckigen Innenhof. Der Glockenturm – Wahrzeichen der Stadt Stein – verbindet beide Schlösser und verleiht der nördlichen Fassade den Charakter eines städtischen Rathauses. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges zog die gräfliche Familie wie üblich auf Ihren Sommersitz ausserhalb von Nürnberg. Währenddessen wurde das Schloss von der Deutschen Wehrmacht beschlagnahmt. Nachdem das Schloss den Krieg nahezu unversehrt überstand, wurde es ab 1945 zum Quartier der US-Alliierten. Während der Nürnberger Prozesse diente es als Unterkunft für internationale Anwälte und Presseberichterstatter. Erst im Jahr 1953 verliessen die letzten Amerikaner das Schloss, das bis zuletzt als Pressecamp diente. Die Familie Faber-Castell bezog das Schloss nicht wieder. Erst 30 Jahre nach dem Abzug der Amerikaner, nahm sich Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell die Renovierung und Inventarisierung des Schlosses vor, sodass es zum 225-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 1986 erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte:

12.06.2020: Hoch über Weilburg auf der Spitze eines zum Taunus gehörenden Bergsporns, den die Lahn umfliesst, thront das Weilburger Schloss mit angrenzendem Schlossgarten. Von dem eigens für die Anlage hergerichteten Gelände geniesst man die beste Aussicht über Weilburg. Bereits um das Jahr 900 n. Chr. erstmals besiedelt, errichten Graf Philipp III. und sein Sohn Albrecht von Nassau-Weilburg an dieser Stelle zwischen 1533 und 1572 ein vierflügeliges Schloss, das noch heute Weilburgs Stadtansicht bestimmt und den Grafen von Nassau-Weilburg über 200 Jahre als Residenz diente. Durch Graf Johann Ernst (1675 – 1719) und seinen Baumeister Julius Ludwig Rothweil wurde der Komplex in der Barockzeit um- und ausgebaut sodass Schloss, Nebengebäude und die Schloss- und Stadtkirche noch heute wie aus einem Guss wirken. Mit großem Engagement restauriert und gepflegt, bietet das Schloss dem interessierten Besucher einen Rundgang durch verschiedene Epochen adliger Wohnkultur, höfischen Lebens und interessante Details zur Geschichte des Hauses Weilburg-Nassau.

Blick von Osten auf Schlosskirche, das Hochschloss und Langer Bau oberhalb der Lahn:

Der Stadtpfeiferturm vom Schlossvorplatz aus gesehen:

Altes Rathaus und Schlosskirche mit Neptunbrunnen:

Innenhof des Hochschlosses mit u.a. Löwenbrunnen, Arkadengang und Stadtpfeiferturm:

Schlosshotel Weilburg:

Obere Orangerie:

Ausblicke vom Schlossgarten:

Untere Orangerie mit unterem Schlossgarten:

02.06.2020: Das kleine Schloss, im Volksmund auch Luxemburgisches Schloss genannt, wurde von 1686 bis 1694 als Amtshaus und Sommerresidenz der Kurfürsten von Mainz errichtet. Es ging 1803 nach der Auflösung des Mainzer Kurstaates an das Herzogtum Nassau über und wurde zunächst als Sitz des Landesoberschuldheissen genutzt. 1820 kaufte der Frankfurter Lederhändler Georg Christian Dörr das ehemalige Amtsgebäude. Herzog Adolph von Nassau (1817-1905) erwarb es 1858 als Sommerresidenz und ließ es von 1873-1877 zum Schloss umbauen. Seit 1970 befindet sich das Anwesen im Eigentum der Stadt Königstein, die es nach umfassender Renovierung an die hessischen Justizbehörden verpachtet. Hier befinden sich seit 1981 Büros des Amtsgerichts Königstein:

15.02.2020: Das Schloss Mannheim ist das größte Barockschloss in Deutschland und nach Versailles ist es sogar das zweitgrösste in Europa. Die Gesamtanlage ist rund 450 Meter lang auf einer Fläche von sechs Hektar. Die Geschichte des Schloss Mannheim geht auf die 1606 von Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz gegründete Festung Friedrichsburg neben dem damaligen Dorf Mannheim zurück. Erst 1720 wird durch Kurfürst Carl Philipp der Grundstein zu einem neuen Schloss in Mannheim gelegt. 1731 sind dann die neuen Räume im Schlossmittelbau bezugsfertig. Kurfürst Carl Theodor lässt das mächtige Schloss Mannheim weiter ausbauen. Äußerlich im Barockstil, finden sich im Inneren bereits Anklänge zu Rokoko und dem beginnenden Klassizismus. Das Bauwerk besteht aus mehreren Flügeln. Der riesige Vorplatz des Schlosses wird Ehrenhof genannt…von Ludwigshafen am gegenüberliegenden Rheinufer aus gesehen:

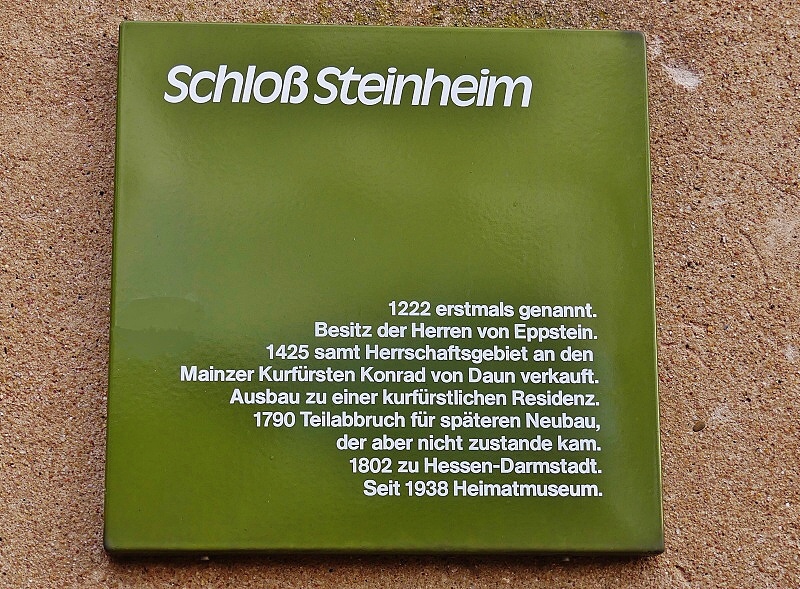

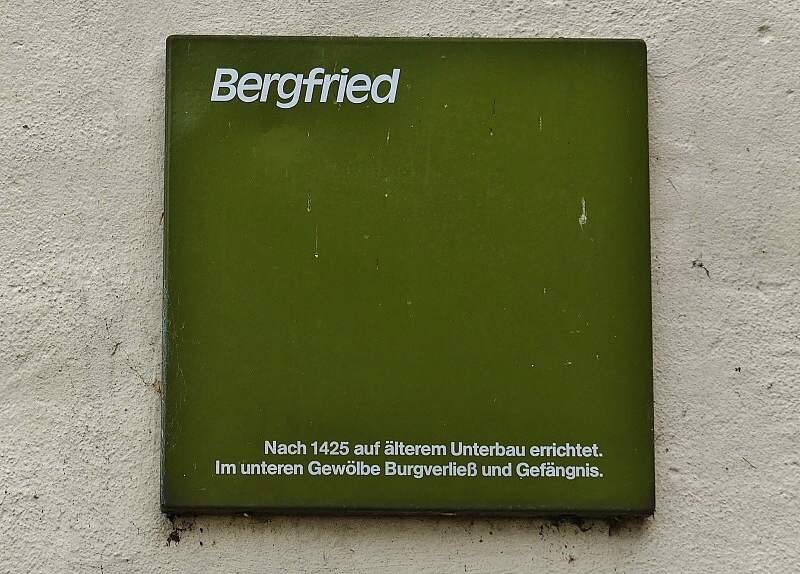

15.01.2020: Das Schloss Steinheim (auch Burg Steinheim oder Kurmainzisches Schloss Steinheim) ist eine ehemals kurmainzische Burg- und Schlossanlage. Im Jahr 1222 wurde das »castrum Steinheim« erstmals schriftlich erwähnt. Wenige Jahre später werden die Herren von Eppstein als Besitzer der Burg genannt, deren Bau nach archäologischen Zeugnissen um 1200 begonnen wurde. 1425 verkauften die Herren von Eppstein die Burg mitsamt der Stadt und dem Amt Steinheim an das Kurfürstentum Mainz. Die kirchlichen Herren bauten die Burg zu einer beachtlichen Anlage aus, trugen aber auch um 1799 grosse Teile zwecks Neubaus wieder ab. Dieser zeitgemäße Neubau konnte dann nicht realisiert werden, da die Kirche durch die Säkularisation 1802 ihre Hoheits- und Eigentumsrechte verlor. Steinheim wurde Teil des Grossherzogtums Hessen-Darmstadt, das durch kleinere Umbauten der Burg mainseitig ein schlossartigeres Aussehen verlieh. Nach 1813 wurde Schloss Steinheim vom Haus Hessen-Darmstadt nicht mehr bewohnt, es folgte eine lange Phase wechselnder Nutzung. 1938 zog das Heimatmuseum Steinheim in das historische Gemäuer und nach dessen Sanierung wurde 1986 das Museum Schloss Steinheim eröffnet:

Von der Burg- und Schlossanlage sind noch der 26 m hohe Bergfried mit steinernem Turmhelm und kleineren Türmchen am Zinnenkranz sowie Teile der Ringmauer und Stützmauern erhalten:

Das große Wohngebäude besitzt noch Bauteile der Burg aus dem 13./14. Jahrhundert. Es ist aus Sandstein-Quadern gemauert, in denen teilweise noch Zangenlöcher des Baukrans sichtbar sind:

Der Weisse Turm am Rand des Schlossgartens:

14.09.2019: Imposanter geht es in Schleswig-Holstein kaum: Die vierflügelige Anlage des Eutiner Schlosses, von außen norddeutsch-backsteinern, mit Eingangs- und Südturm, südländisch anmutendem Innenhof mit Brunnen und Wassergraben rings um das Gebäude liegt direkt am See und ist umgeben von einem weitläufigen Englischen Landschaftsgarten. Um 1160 schon vermutet man die erste Niederlassung der lübschen Bischöfe hier in Eutin. Streit mit der eigensinnigen weltlichen Bürgerschaft der Hansestadt zwang die geistlichen Herren aus ihrer angestammten Stadt ins hiesige „Exil“. Ab 1586 bauten die inzwischen zu Bischöfen des Fürstbistums Lübeck erwählten Gottorfer Herzöge das Anwesen zur fürstbischöflichen Residenz um. Über viele hundert Jahre wurde an dem repräsentativen Schloss gebaut, zwischenzeitlich brannte es wie so viele Bauten der Zeit weitgehend nieder, bis es um 1840 mit einer Aufstockung und der Gestaltung des Schlossplatzes seine gegenwärtige Form erhielt:

Die Orangerie wurde Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet:

Der Sonnentempel im Schlosspark:

Users Today : 140

Users Today : 140 Users Yesterday : 217

Users Yesterday : 217