Schlösser

01.03.2023: Ritter und adlige Herren prägten einst die Geschichte Heddernheims. Die ruhmvolle Vergangenheit des Stadtteils spiegelt sich noch heute in einem kleinen Schlösschen wider, das versteckt im alten Dorfkern liegt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Strasse Alt-Heddernheim gibt es noch einen kleinen Park, der zu den Nidda-Wiesen führt und die attraktive Lage des ehemaligen Anwesens erkennen lässt. Vorgänger des kleinen Schlösschens war die stattliche Burg Philippseck, erbaut 1584, und bewohnt von Philipp Wolf von Praunheim. Nach Familienstreitigkeiten und dem Dreissigjährigen Krieg blieb nicht viel von der Burg übrig. Freiherr von Riedt, ein Nachkomme und Gewinner der Streitigkeiten, erbaute 1740 das heutige Schlösschen. Sein Sandstein-Wappen sowie das seiner Frau Katharina von Katzenelnbogen schmücken das Gebäude an der Strassenseite. Nach dem Verkauf des Herrenhauses wurde es zu einem Stift für adlige Damen. Seit 1908 ist es im Besitz der Stadt Frankfurt und ist heute untervermietet. In den Nebenräumen gibt es einen Kindergarten:

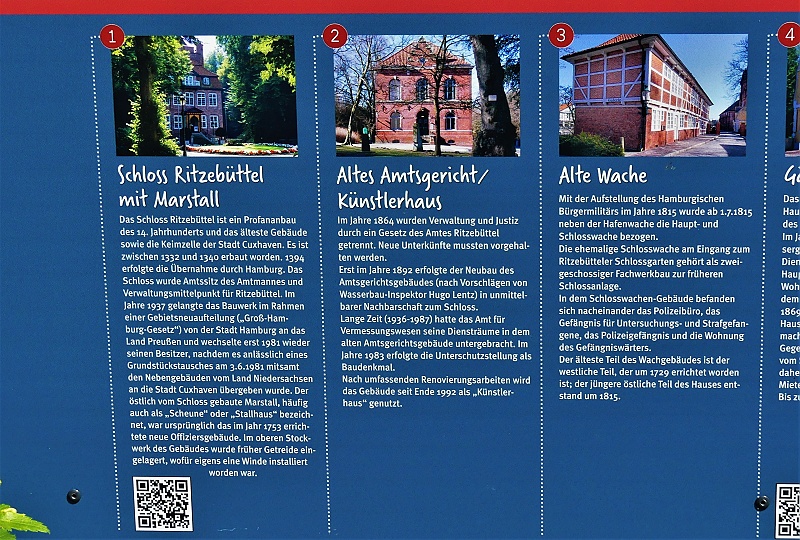

19.07.2022: Das Schloss Ritzebüttel ist ein im 14. Jahrhundert errichtetes Gebäude, das lange Zeit als Wohnsitz für hamburgische Amtmänner zu Zeiten von Ritzebüttels Zugehörigkeit zur Hansestadt Hamburg genutzt wurde. Dabei gehört es zu den ältesten nichtkirchlichen Bauten der Norddeutschen Backsteingotik. Über 500 Jahre lang kam dem Schloss Ritzebüttel dabei eine wichtige Bedeutung zu, nach der Trennung von Justiz und Verwaltung des Amtes in der Mitte des 19. Jahrhunderts verloren die Amtmänner jedoch deutlich an Einfluss, was sich auch auf das Schloss Ritzebüttel übertrug. Endgültig an Wichtigkeit verlor es im Jahr 1937, als Cuxhaven im von der Reichsregierung erlassenen Groß-Hamburg-Gesetz an Preußen fiel.In der Zeit danach verfiel Schloss Ritzebüttel zusehends. Geldmangel verzögerten Sanierungsarbeiten immer weiter, so dass diese erst 1996 fertig gestellt werden konnten. Heute ist es eine beliebte Sehenswürdigkeit und für Besucher zugänglich. Dabei sind die Räume zur Besichtigung freigegeben. Ein Restaurant, mehrere Ausstellungsräume, ein schöner Schlosspark sowie das sich im Park befindliche Schweizerhaus und das 1932 eingeweihte Kriegerehrenmal runden einen spannenden Tag am Schloss Ritzebüttel ab:

Das Alte Amtsgericht in Cuxhaven-Ritzebüttel ist seit 1992 das Künstlerhaus im Schlossgarten. Das Gebäude steht unter niedersächsischem Denkmalschutz:

Kanonen am Schloss Ritzebüttel:

Marstall und heutiges Schlossrestaurant:

Das Schweizerhaus im Schlosspark entstand 1847 als Teehaus:

Die Schlosswache oder auch Alte Wache hütete den Eingang zum Schloss:

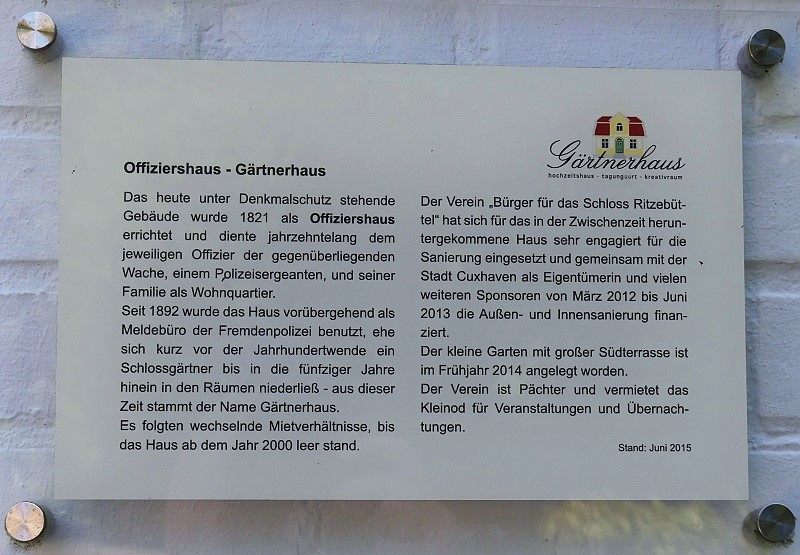

Das heute unter Denkmalschutz stehende Gärtnerhaus wurde 1821 als Offiziershaus am Eingang des Schlossgartens gebaut…gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde es vom Schlossgärtner als Wohnhaus genutzt, daher der Name Gärtnerhaus:

Hinweistafel:

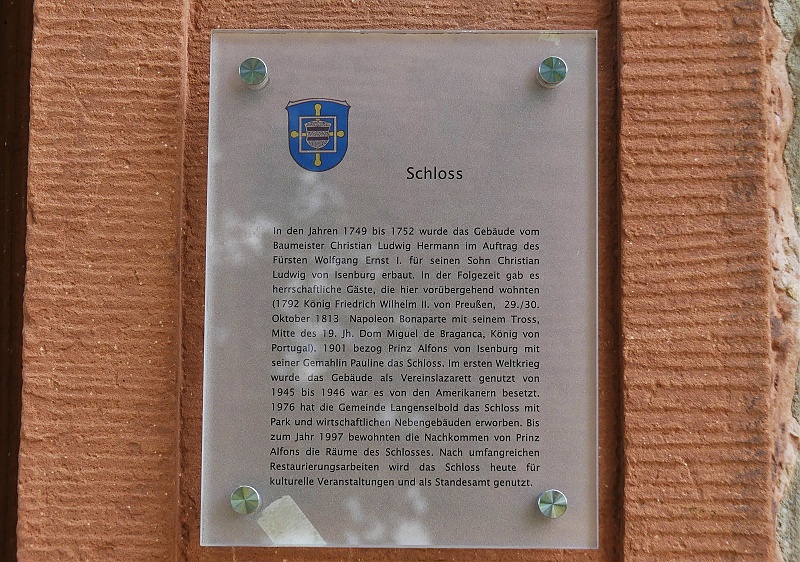

25.06.2022: Das Schloss Langenselbold wurde von den Grafen zu Isenburg-Birstein in den Jahren 1722 bis 1752 mit Unterbrechungen errichtet. Bauplatz war das Gelände des 1543 aufgelösten Prämonstratenser-Chorherrenstifts Selbold. Die Anlage besteht aus sechs einzelnen Gebäuden, die sich zum Teil paarweise um die vier Seiten eines 95 × 127 m grossen Innenhofes gruppieren. Hier wurde ursprünglich ein Barock-Garten angelegt, dessen zentraler Brunnen später in das Schloss Birstein versetzt wurde. An der östlichen und westlichen Langseite des Hofes stehen Scheunen und Remisen, an der südlichen Schmalseite ein Gebäude, das ehemals Gesindewohnungen enthielt und heute als Gaststätte genutzt wird. All diese Gebäude sind einstöckig. Die Nordseite der Anlage bilden zwei zweigeschossige Bauten mit Mansarddächern. Das westliche, von 1722, ist das älteste der Anlage und diente als Fruchtspeicher. Das östliche, von 1749, ist das jüngste des Ensembles und war das herrschaftliche Wohngebäude. Im Innern befinden sich mehrere Räume mit Rokoko-Ausstattung, Seidentapeten und Gemälden aus der Erbauungszeit. Christian Ludwig von Isenburg-Birstein bezog das Schloss 1757, nachdem er den Militärdienst quittiert hatte. Sein Vater Graf Wolfgang Ernst besorgte die Einrichtung. 1940 kaufte die Stadt Langenselbold den Fruchtspeicher und baute ihn nach dem Zweiten Weltkrieg zum Rathaus um, 1976 kaufte sie den Rest der Anlage. Dabei blieb ein lebenslanges Wohnrecht für einige Mitglieder der fürstlichen Familie bestehen. Dazu zählte auch die Kunsthistorikerin Margarete Prinzessin von Isenburg. Im ehemaligen herrschaftlichen Wohngebäude befinden sich heute die städtische Bücherei, Versammlungsräume und ein Festsaal.

Fruchthaus und aktuell Rathaus von Langenselbold:

Ehemaliges herrschaftliches Wohngebäude – heute Stadtbibliothek:

Das Mönch-Denkmal soll an den Mönchpriester Rabenuld erinnern, der um 1108 dem Grafen Dietmar von Selbold und Gelnhausen die frohe Botschaft des Papstes in einer Urkunde überbrachte, in Selbold bei der Kirche „Johann Baptist“ (Johannes der Täufer) ein Kloster zu errichten und dass er dieses unter seinen Schutz stellt:

Schlosspark:

Scheunen und Remisen – heute u.a. Heimatmuseum:

22.06.2022: In ihrem heutigen, teilweise modern überformten Bauteilen stellt Burg Ardeck einen bedeutenden Rest einer ehemals wichtigen erzbischöflich-mainzischen Landesburg in Stadtrandlage von Gau-Algesheim dar. Die am Ortsrand von Gau-Algesheim gelegene Burg Ardeck ist sehr wahrscheinlich aus einer erstmals 1112 erwähnten Wasserburg der Mainzer Erzbischöfe hervorgegangen. In den Schriftquellen ist für 1112 von einer Moseburg (Moosburg) die Rede. Ob es sich um eine Vorgängeranlage der Burg Ardeck handelt, lässt sich jedoch nicht mit letzter Sicherheit sagen. Um 1248 ist von Burglehen die Rede, die einen weiteren Hinweis auf die Existenz einer landesherrlichen Burg geben. Ein Burggraf ist für 1316, ein Amtmann für 1343 bezeugt. 1350 wird eine Burgkapelle erwähnt. Die bauliche Entwicklung der Anlage bedarf noch einer eingehenden Klärung. Sehr wahrscheinlich wurde Burg Ardeck während des Pontifikats des Mainzer Erzbischofs Dietrich Schenk zu Erbach (1434-1459), der sie offensichtlich zweitweise als Nebenresidenz nutzte, grosszügig um- und ausgebaut. Von der vor allem im Spätmittelalter ausgebauten Burg blieben lediglich geringe bauliche Reste erhalten. So die im Kern spätgotische Amtskellerei, der einstige Nordflügel, der evtl. mit dem ehemaligen Hauptgebäude der Burg identisch ist. Es handelt sich um einen stattlichen, ursprünglich dreigeschossigen Putzbau mit bis zu zwei Meter starken Aussenmauern. Ausgehend von dem Baubefund (Baunaht und Knick in der Fassade, sowie Keller) lässt sich der östliche Teil des Anwesens wohl noch vor das 15. Jahrhundert datieren. Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte ein grundlegender Umbau, der u. a. den Rückbau um ein Geschoss zur Folge hatte. Ferner erhielt der nunmehr zweistöckige Bau ein verschiefertes Satteldach sowie einen Treppengiebel. Auf der Nordseite wird das Gebäude von zwei runden, 1803 bis auf das Erdgeschoss abgetragenen und erst 1975 wieder aufgestocken Türmen flankiert. Heute finden sich im Obergeschoss des Schlosses ein grosser Festsaal, im Dachgeschoss Räumlichkeiten für die Vereine der Stadt und der städtische Kindergarten sowie im Erdgeschoss das Rheinhessische Fahrradmuseum:

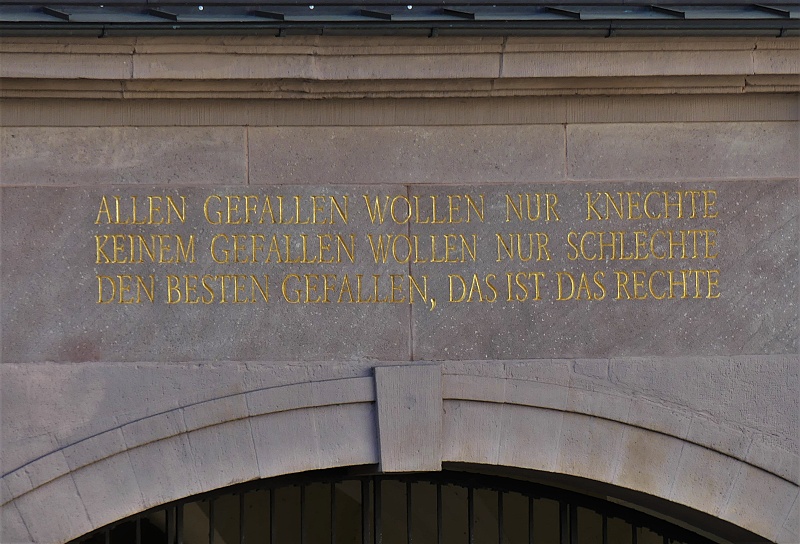

10.06.2022: Es ist das letzte Zeugnis kurfürstlicher Herrlichkeit zu Mainz. Ursprünglich wohnten die Erzbischöfe direkt am Dom. 1475 jedoch musste sich Diether von Isenburg bei seiner Wahl zum Erzbischof verpflichten, in der Stadt eine Burg zu errichten. Der Bau der Martinsburg am Rheinufer wurde 1478 begonnen und zwei Jahre später vollendet. Fortan residierten die Kirchenfürsten am Rheinufer. Das ehemalige Kurfürstliche Schloss wurde ab dem 17. Jahrhundert sukzessive um die Martinsburg errichtet. 1627 war unter Georg von Greiffenclau mit dem Rheinflügel des Schlosses begonnen worden, der Nordflügel folgte ab 1687. Kriegsbedingt ruhten die Bauarbeiten lange Zeit und wurden erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts fortgeführt. 1807 kam mit der eingeschossigen Steinhalle ein dritter Flügel hinzu, dem das von Balthasar Neumann errichtete Haupttreppenhaus zum Opfer fiel. Stilistisch ist das Kurfürstliche Schloss eines der letzten Bauwerke der so genannten Deutschen Renaissance. Nach Untergang des kurmainzischen Fürstentums diente das Schloss im 19. Jahrhundert als Kaserne, Lazarett und Zollmagazin. Im Zweiten Weltkrieg vollständig ausgebrannt, wurde der Bau ab 1948 äusserlich wiederhergestellt, innen zeitgenössisch gestaltet, nachdem eine Rekonstruktion nicht möglich war. Heute ist das Mainzer Schloss Ort für Kongresse und Veranstaltungen, darunter die grosse Mainzer Fernseh-Karnevalssitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. Der Ostflügel beherbergt derzeit noch das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM). Doch seit klar ist, dass das RGZM ausziehen wird, ergeben sich für diesen Bereich und das gesamte Schloss neue Nutzungsüberlegungen. Seit 2009 treibt die Deutschen Stiftung Denkmalschutz zusammen mit dem Mainzer Denkmal-Netzwerk und dem Land Rheinland-Pfalz die Restaurierung des Schlosses voran – besonders die Restaurierung der Fassaden dieses einmaligen Denkmals aus der Spätrenaissance:

02.06.2022: Das ehemalige Schloss und heutige Landgericht von Lüneburg blickt auf eine interessante Geschichte zurück. Der Heideherzog Georg Wilhelm hatte die für ihn vorgesehene Braut, Sophie von der Pfalz, abgelehnt. Er schwor niemals zu heiraten, wenn sein jüngerer Bruder Ernst August ihm die Ungeliebte abnahm. Zudem verpflichtete er sich, sein Vermögen und Besitz seinen Nichten und Neffen zu vererben. Doch das Schicksal wollte es anders. Zehn Jahre später begegnete er seiner grossen Liebe, die schöne französischen Hofdame Eleonore d’Olbreuse. Er machte sie gegen den Willen seiner Familie zu seiner Frau. Beide lebten glücklich in der Residenzstadt Celle, beneidet von der Verwandtschaft. Um seine Gemahlin abzusichern, liess er am Lüneburger Marktplatz in den Jahren 1695 bis 1698 unter Einbeziehung der ursprünglich dort stehenden fünf Bürgerhäuser, ein kleines Schloss mit 33 Zimmern erbauen. Das Schloss ist ein massiger Barockbau, der sich an der Nordseite des Marktplatzes in Lüneburg befindet. Die Fassade zum Marktplatz zeigt einen dreigeschossigen symmetrisch angelegten Bau mit erhöhtem Erdgeschoss (über einem Souterrain-Geschoss) und prächtigem zentralen Portal, zu dem eine Treppe hinaufführt. Ab 1705 diente es elf Jahre lang als Witwensitz von Eleonore. Im 19. Jahrhundert war es eine Dragonerkaserne, heute wird es vom Land Niedersachsen als Landgericht und Untersuchungsgefängnis genutzt:

12.04.2022: Schloss Neuburg ist ein bei Obrigheim (Baden) auf einer Anhöhe über dem Neckar und Mosbach-Neckarelz gelegenes Schloss. Die Ersterwähnung der Burg liegt im Jahr 1384. Damals war die Anlage im Besitz des Berthold Vetzer von Obrigheim. Im Jahre 1401 verkaufte Vetzer die Burg an König Ruprecht von der Pfalz, der die Anlage 1405 an die Witwe des Markgrafen von Baden verpfändete. Um 1413 von Pfalzgraf Otto I. von Mosbach wieder ausgelöst, wurde die Burg ab 1424 durch die Mosbacher Pfalzgrafen bzw. die Pfalzgrafen bei Rhein wiederholt an verdiente pfälzische Vasallenfamilien zu Lehen vergaben. Während des Dreissigjährigen Krieges wurde die Anlage von der bayrischen Regierung an den Kanzler Georg Friedrich von Isselbach vergeben, der das Lehen 1648 wieder verlor. Danach befand sich die Neuburg im Besitz der Familie Cloos und später der Familie Mezger. Zum Lehen Neuburg zählte lange Zeit auch der Schreckhof, der beim Tod von Joseph Franz Xaver von Mezger 1747 heruntergewirtschaftet war und von der Hofkammer eingezogen und als Erbbestand parzelliert wurde. 1759 wurde schliesslich auch Schloss Neuburg einem Obrigheimer Landwirt und dessen Erben als Erbbestandsgut überlassen. Im Jahre 1845 erwarb Graf Karl Wenzeslaus von Leiningen-Billigheim die Anlage und liess sie anschliessend zu einem Schloss im Stil der Burgenromantik umbauen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand die Anlage häufig leer und wurde während des Dritten Reichs als Kreisschulungsburg der NSDAP genutzt. Seit 1959 dient das Schloss als Hotel und Restaurant:

12.04.2022: Das Mosbacher Schloss liegt am Rande der Altstadt. Dass es mit seinen Erkern, Fachwerk und Zwerchgiebeln einen romantischen Eindruck vermittelt, ist einem grundlegenden Umbau Ende des 19. Jahrhunderts zu verdanken. Seine Anfänge als wehrhafte Burg reichen vermutlich bis ins Hochmittelalter zurück. Im Jahre 1410 erhob Pfalzgraf Otto I., der 1390 dort als jüngster Sohn von König Ruprecht geboren wurde, Mosbach zu seiner Residenz. Er ebenso wie sein Sohn Otto II. liessen die Residenz ab 1439 beträchtlich, wenn auch nicht prachtvoll erweitern. Mehrfach diente das Schloss den Heidelberger Kurfürsten als Zufluchtsort vor Seuchen, da Mosbach im Gegensatz zu Heidelberg abseits der Hauptreisewege lag. Von der ursprünglichen Gestalt des Schlosses lässt sich heute kaum mehr etwas erahnen. Nach 1645 verfiel die Anlage mehr und mehr. Die heutigen Baulichkeiten entstanden im Wesentlichen im Jahr 1898 unter dem damaligen Besitzer, dem Kaufmann Montigel, der statt des Alten Schlosses ein pittoreskes Wohnhaus erbauen ließ. Heute ist es in Privatbesitz und wird bewohnt:

26.03.2022: Das Schloss in seiner heutigen Form – jetzt Sitz der Finanzschule des Landes Hessen – stammt aus verschiedenen Epochen. Um einen quadratischen Innenhof standen einst die vier Flügel des landgräflichen Schlosses unmittelbar am Ufer der Fulda. Mit dem Bau des heutigen Schlosses begann der hessische Landgraf Wilhelm IV. im Jahr 1570. Erst 37 Jahre später wurde in der Herrschaftszeit von Landgraf Moritz das Schloss im Baustil der Renaissance vollendet. Von der ursprünglichen Vierflügelanlage mit vier charakteristischen Treppentürmen in den Hofwinkeln sind nur noch drei Flügel erhalten geblieben. Nach Osten ist die heutige Anlage offen. Die Gebäude sind zwei- oder dreigeschossig. Das zweite Obergeschoss aus Fachwerk ist nachträglich aufgestockt worden. Der Südflügel hat am weitesten seinen ursprünglichen Renaissancestil bewahrt. Der Nordflügel wurde anstelle des mit der Schlosskapelle abgerissenen Renaissanceflügels nach 1790 im zeitgemässen Empirestil gebaut. Sehenswert ist vor allem die über zwei Geschosse reichende alte Bibliothek. Die Bücher befinden sich heute im Kloster Corvey bei Höxter.

Frontansicht Corps de Logis mit Hofeingangstor:

Innenhof mit Süd- und Nordflügel:

Aussentor zum Schlosspark:

Ansicht aus dem Park:

Der Marstall wurde ab dem Jahr 1612 erbaut. Ein erster Umbau erfolgte bereits 1619 in Fachwerkbauweise. Es handelt sich um einen schlichten zweigeschossigen Renaissancebau mit drei rundbogigen Sandsteintoren. Als Bestandteil der Schlossanlage diente er als Pferdestall, Fürstliche Kanzlei und Bedienstetenwohnung. Ab 1837 war das Justizamt im Marstall untergebracht. Weiterhin fungierte er von 1933–45 als Sitz einer Stammabteilung des Reichsarbeitsdienstes von 1939-1945 als Notunterkunft für Teile der Jakob-Grimm-Schule. Nach 1945 diente er der Unterbringung von Flüchtlingen, als Werkstätte und Schürzenfabrik, Möbelverkaufs- und Sarglager, 1981–1986 Umbau zur Ausbildungsstätte der Hessischen Strassenbauverwaltung:

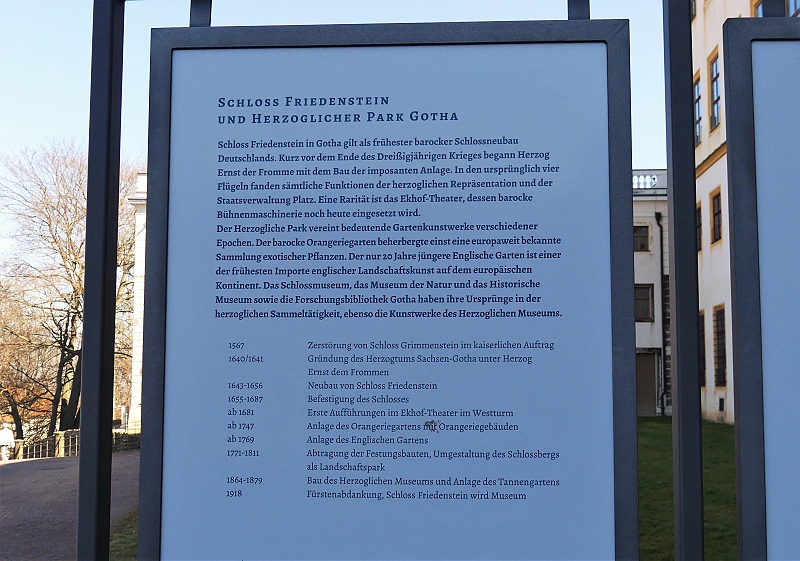

22.03.2022: Schloss Friedenstein ist eine der kunst- und kulturhistorisch bedeutendsten Schlossanlagen Thüringens. Nach Gründung des Herzogtums Sachsen-Gotha 1640 wurde es von 1643 bis 1656 erbaut. Bauherr war Herzog Ernst I. genannt der Fromme von Sachsen-Gotha-Altenburg, Architekt Caspar Vogel. Das Schloss steht landschaftsbeherrschend über der Gothaer Altstadt. Ernst der Fromme war bestrebt, neben seinen Wohn- und Repräsentationsräumen alle Wirtschaftsbereiche und sämtliche Staatsbehörden in seiner Residenz unterzubringen. Daher wurde der Friedenstein eines der grössten Schlösser seiner Zeit. Bemerkenswert ist, dass der Bau noch zu Lebzeiten des Herzogs vollendet wurde. In den Jahren von 1655 bis 1687 wurde das Schloss mit einer modernen Befestigung versehen. Es handelt sich um eine der wenigen Befestigungen Thüringens, die nach dem Dreissigjährigen Krieg erbaut wurden. Von 1771 bis 1811 wurde das Schloss zwar entfestigt, die unterirdischen Gänge und Verteidigungsstellen – die Kasematten – haben sich aber weitgehend erhalten und können zum Teil besichtigt werden. In der Frühen Neuzeit war Gotha die wichtigste Residenz in Thüringen. Nachdem das Haus Sachsen-Gotha-Altenburg ausgestorben war, gelangte Gotha 1826 an Coburg und verlor daraufhin seine Vorrangstellung in Thüringen. Schloss Friedenstein ist in mehreren Phasen immer wieder umgebaut und neu ausgestattet worden. Es beherbergt heute Raumausstattungen vom Barock bis zum Historismus. Seit 2004 gehören Schloss und Park Friedenstein zur Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Im Schloss sind die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, zu der das Schlossmuseum, das Museum der Natur und das Museum für Regionalgeschichte gehören, das Thüringische Staatsarchiv Gotha und die Forschungsbibliothek Gotha untergebracht.

Südansicht mit West- und Ostturm:

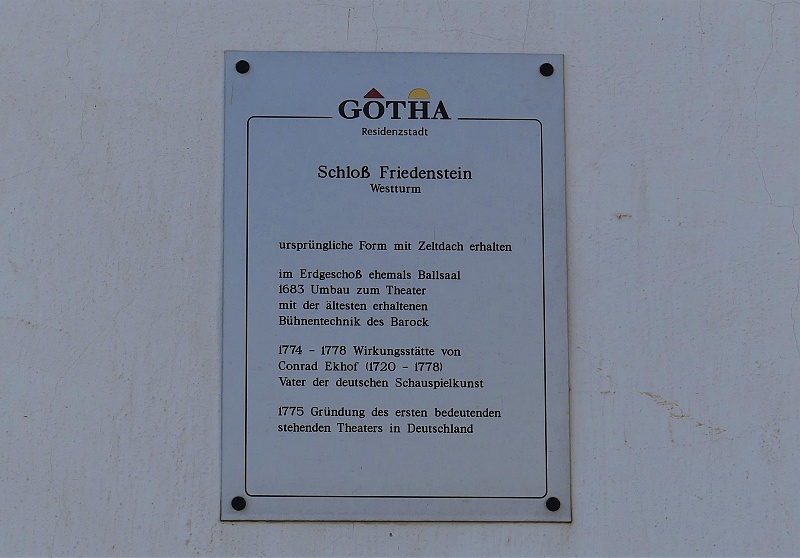

Das Ekhof-Theater ist eines der ältesten Barocktheater mit einer funktionstüchtigen Bühnenmaschinerie aus dem 17. Jahrhundert, die bis heute manuell bedient wird. Es befindet sich im Westturm:

Südeingang zum Innenhof:

Blick in den Hof des Schlosses:

Nördlicher Schlossvorplatz mit der Nordansicht des Schlosses, dem Denkmal Ernst der Frommen und dem Durchgang von den Wallgärten zum Platz:

Das Pagenhaus:

Orangerie – sie ist eine der schönsten und weitläufigsten Anlagen ihrer Art in den deutschsprachigen Ländern. Angelegt wurde sie zwischen 1747 und 1774 nach den Entwürfen des Baumeisters Gottfried Heinrich Krohne im Auftrag des Herzogs Friedrich III. von Sachsen-Gotha-Altenburg. Die Orangerie sollte der Aufzucht und Präsentation exotischer Pflanzen dienen. Über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren galt die Anlage mit ihrem vielseitigen Bestand an Gewächsen als eine der besten in Deutschland. Nach 1900 verringerte sich der ehemals riesige Bestand an Pflanzen. Schliesslich wurde ihr Zweck als Orangerie aufgegeben. Im Zweiten Weltkrieg erlitt das südliche Glashaus der Orangerie schwere Beschädigungen, so dass es 1955 abgerissen wurde. Sein auf der Nordseite gelegenes Gegenstück diente bis 2003 der Stadtbibliothek, die mittlerweile im nahegelegenen Orangenhaus untergebracht ist. Im gegenüberstehenden Lorbeerhaus befand sich bis 1985 ein Café. Im Jahr 2007 wurde mit der Renovierung des seitdem ungenutzten Gebäudes begonnen. Seit 1995 befindet sich der Orangeriepark wieder in seinem einstigen Zustand, auch ihr Bestand an Pflanzen wird erneut aufgebaut. Zuständig hierfür ist heute die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Wie früher, fungiert mittlerweile das nördliche Glashaus wieder als Winterquartier der Gewächse:

Das Teeschlösschen befindet sich oberhalb der Orangerie. Erbaut wurde es zwischen 1780 und 1781 im Auftrag des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg für dessen Ehefrau Charlotte Amalie. Beauftragt wurde hiermit der Baumeister Carl Christoph Besser, der sich wahrscheinlich das Kloster der Herzogin Luise im Weimarer Park zum Vorbild nahm. Ab 1839 diente das Bauwerk unter Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha als Kapelle für die englische Verwandtschaft des Herzogshauses, wenn diese zu Besuch kam. Zu dieser Zeit wurde es daher mehrfach auch als Englische Kapelle genutzt. Zu ihren prominentesten Besuchern gehörte die britische Königin Victoria, die sich hier im Jahr 1845 aufhielt. Diese liess später Fotos der Stadt von den Lieblingsplätzen ihres Gatten Albert anfertigen, unter denen sich auch ein Bild des Teeschlösschens befand. Später diente das Gebäude unter anderem als Kindertagesheim, als Lehranstalt für Ausbildungen, als fröbelsche Erziehungsanstalt für Kinderpflegerinnen und als Kinderwochenheim. Mittlerweile ist in den Räumlichkeiten des Bauwerks der Kindergarten der Evangelischen Stadtkirchengemeinde untergebracht. Das Gebäude selbst befindet sich im Eigentum der Gothaer Stadtverwaltung:

Eingang zu den Kasematten:

Die Wasserkunst ist ein 1895 fertiggestelltes System zur Bewässerung von Brunnen sowie zur Wasserversorgung in Gotha. Das damalige hölzerne Pumpwerk war in der Lage, das Wasser bis auf das Schloss zu befördern. Aus ihm wurde im Laufe der Jahre ein verzweigtes System von weitreichenden Röhrenleitungen:

Blick vom Schlossberg in Richtung Norden über Gotha mit Historischem Rathaus, zur Rohrbachschen Sternwarte am Fuss des Galbergs und zur Margarethenkirche:

Users Today : 19

Users Today : 19 Users Yesterday : 1099

Users Yesterday : 1099