Andere Profanbauten

04.04.2025: Der im Wilhelm-Erbstollen in Kaub abgebaute Schiefer wurde noch im bergfeuchten Zustand mit Bohlenloren an die Erdoberfläche, sprich nach über Tage, gebracht. Diese Blöcke waren in der Regel etwa 10 cm dick mit einem Gewicht von ca. einem Zentner. Nachfolgend begann sofort die Bearbeitung in den drei Schritten Sägen, Spalten und Zurichten. Gesägt wurde der Rohstoff unmittelbar am Spalthaus, gespalten wurde er im Haus. Der letzte Arbeitsschritt, das Zurichten, fand am Zurichtplatz statt. Seine besondere chemische Zusammensetzung verliehen dem Kauber Schiefer, der überwiegend Verwendung als Dachschiefer fand, allerhöchste Qualität. Auf der Weltausstellung von 1889 in Paris gewann er eine Goldmedaille. Das Spalthaus entstand 1921 auf massiver Stahlbetonkonstruktion. Über dieser wurde ein langgestreckter Fachwerkbau als Werk- und Wohngebäude errichtet:

01.02.2025: Der Nassauer Hof / Amthof, ehemals auch Huttenschloss Salmünster genannt, wurde 1562-1563 unter Ludwig von Hutten und seiner Frau Margarethe Riedesel von Bellersheim im neugotischen Stil erbaut. Die Brunnenanlage vor dem Schloss wurde 1993 erneuert. Heute ist der Amthof in vermietete Wohnungen unterteilt:

01.02.2025: Der Huttenhof ist der älteste Stammsitz der Hutten. Er wurde erbaut im 14. Jahrhundert, wiederhergestellt von 1995-2005 und ist seit 1894 in Privatbesitz:

01.02.2025: Der Schleifrashof ist ein ehemaliges Lehngut, das bis in das 13. Jahrhundert zurück geht. Die ältesten Bauteile des im südlichen Stadtmauereck Salmünsters liegenden Adelssitzes stammen aus dem 16. Jahrhundert, wozu auch der Winkelbau mit Treppenhaus und Welscher Haube zählen. 1706 erwarb Johann Martin Ludwig von Schleifras die ehemalige Kemenate mit dem Haupthaus, nach dem das Anwesen seinen Namen erhielt. Er erweiterte das Anwesen 1707/08 um das Torhaus mit dem Doppelwappen der Schleifras und den hinteren Querbau mit dem runden Treppenturm. 1935 erwarb die Stadt Salmünster den Schleifrashof, in dem sich heute der Schleifrassaal (Trausaal), ein Kindergarten, einige Wohnungen und der Generationentreff Salmünster befinden:

21.09.2024: Das Haus steht im Zentrum der Stadt, schräg gegenüber dem Rathaus am mittleren Teil der ehemaligen Provinzialstrasse, die von 1828 bis 1830 angelegt wurde. Noch heute ist die Strasse die Verbindung der Nord- und Südstadt als durchgehende Achse. Das dreigeschossige, traufständige und sechsachsige Gebäude stammt aus dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Aufgrund der Forderung nach Materialsichtigkeit im 19. Jahrhundert ist das Gebäude deshalb unverputzt. In den Jahren 1931 und 1935 erfolgten Umbaumassnahmen. Der Massivbau mit Bruchsteinmauerwerk weist Architekturglieder in rotem Sandstein auf. Das Krüppelwalmdach liegt auf einem umlaufenden Traufgesims auf. Das nach Osten zum Marktplatz gerichtete Zwerchhaus mit einer kleinen rundbogigen Luke wurde möglicherweise nachträglich aufgesetzt. Im Erdgeschoss ist nach Süden eine Nische mit der Holzskulptur des Heiligen Werners in die Fassade eingelassen. In der rechten Hand hält er Trauben, in der linken eine Hake. Das Arrangement der Figur ist auf das Ende 19. Jahrhunderts bzw. den Beginn des 20. Jahrhunderts zu datieren. 1970 kaufte die Stadt das Objekt, welches vorher das Hotel und Weinhaus Pies war. In den oberen Geschossen sind verschiedene Ärzte angesiedelt, im untersten Geschoss, über eine zum Marktplatz gerichtete zweiläufige Treppe ist die Stadtverwaltung und die Touristinformation zu betreten:

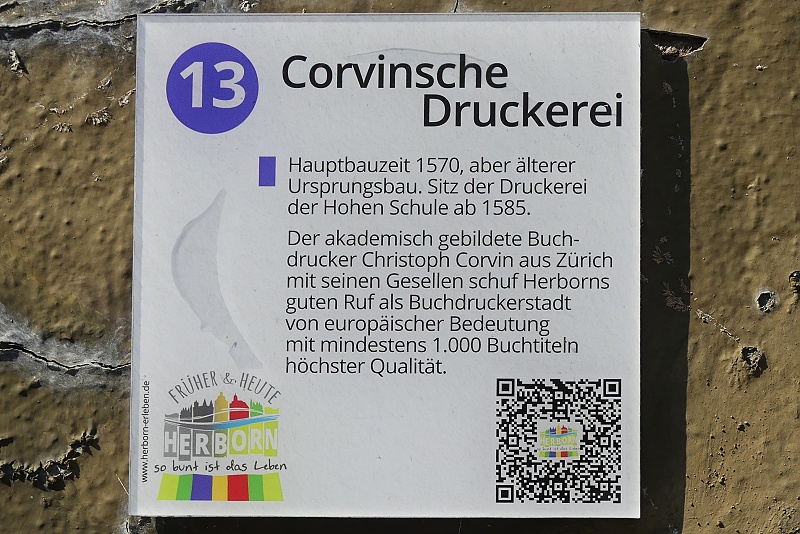

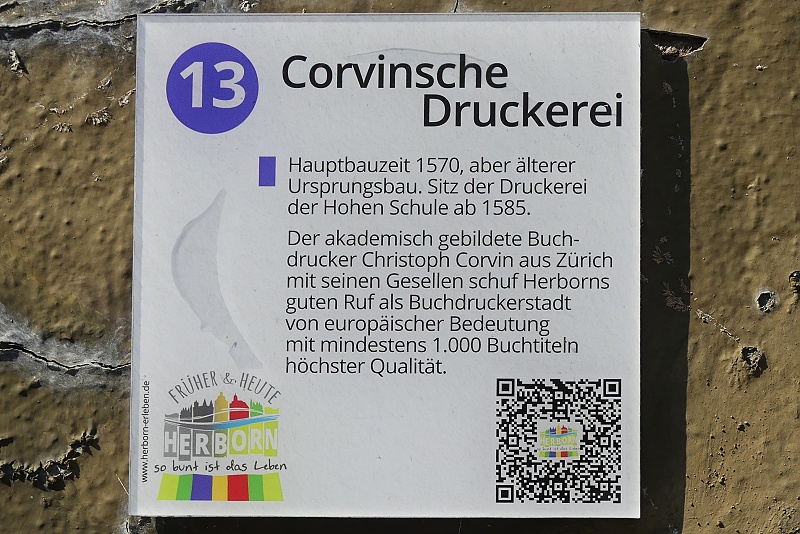

31.08.2024: Der einstige Mudersbacher Hof geht auf den Amtsmann Wiegand von Mudersbach zurück, der das Gebäude 1524 besass. Der Sitz der Druckerei der Hohen Schule befand sich von 1585 bis 1670 an diesem Standort. Der Buchdrucker und Verleger Raab bzw. Corvinus aus Zürich und Frankfurt a. M. war Herborns bedeutendster Buchdrucker. Das Verlagshaus bestand bis 1685. Christoph Corvin (+ 1620) und seine Buchdruckergesellen sorgten für Herborns hervorragenden Ruf als Druckort europäischen Ranges mit der Herausgabe von mindestens 1.000 Buchtiteln in sehr hoher Qualität, wie zum Beispiel die Piscator-Bibel (die zweite vollständige Übersetzung in die deutsche Sprache, nach der ersten Bibelübersetzung von Martin Luther), die Herborner Enzyklopädie von Professor Alsted, die Nassauische Chronik von Johann Textor und die Politica von Johannes Althusius. Später Wohnsitz des fürstlichen Oberschultheissen, ab 1901 im Privatbesitz:

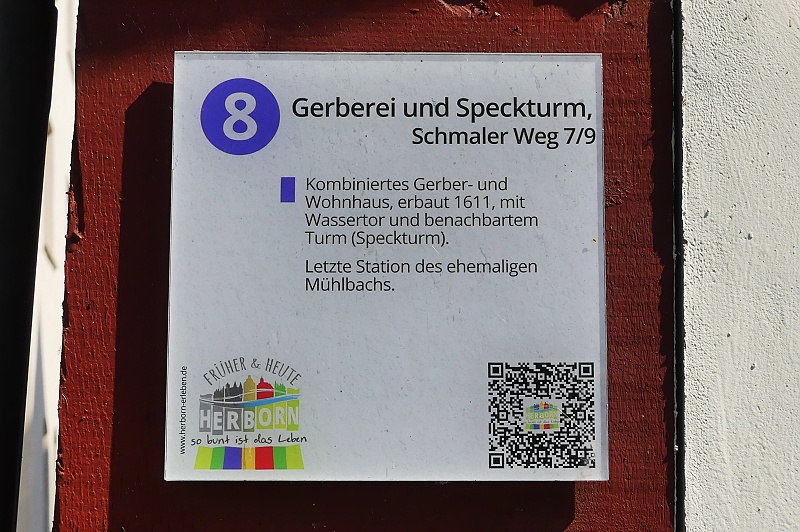

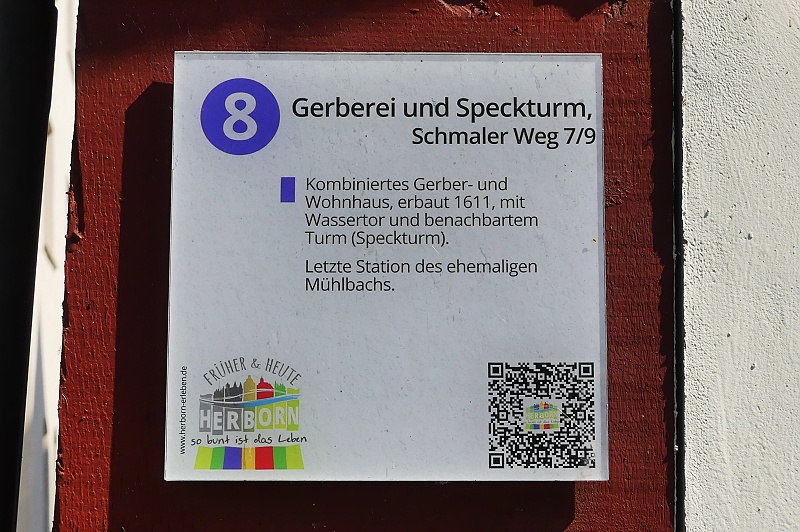

31.08.2024: Ein kombiniertes Gerber- und Wohnhaus, erbaut 1611, als letzte Station des früheren Mühlbachs, mit angrenzendem Speckturm und dazu gehörigem Wassertor. Es gab in Herborn sowohl Loh- (Rot) – als auch Weissgerber. Der Speckturm diente der Sicherung des Mauerbogens, durch den der Mühlbach aus dem Stadtgebiet hinaus floss. Diese Öffnung war zusätzlich gesichert und versperrt:

31.08.2024: Der an der Ecke zur Hainstrasse und unterhalb des Burgberges gelegene Bau wird in der örtlichen Überlieferung als Scharfrichter-Haus bezeichnet. Es handelt sich um einen Fachwerkbau noch des 16. Jahrhunderts. Der Bau ist verschiefert, sichtbar sind die Schwellen der oberen Geschosse auf den vorkragenden Balkenenden. Die beiden östlichen Gebäudeecken werden in den beiden Obergeschossen von polygonalen Erkern gebildet:

31.08.2024: Das Amtsgericht Herborn war ein seit 1867 bestehendes Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit Sitz in Herborn. Seit 2005 dient es als Zweigstelle des Amtsgerichts Dillenburg. Das Gerichtsgebäude befindet sich in der Westerwaldstr. 16. Es wurde in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts erbaut und steht unter Denkmalschutz. Das Haus wurde in Rohziegelmauerwerk mit Werksteingliederung erbaut. Die Denkmaltopographie hebt besonders den Giebel des zur Westerwaldstrasse gelegenen Querbaus hervor:

27.08.2024: Das viergeschossige Fachwerkhaus aus dem Jahre 1897 erhebt sich auf einem sehr kleinen Grundstück am unteren Ende der Domtreppe über einem Erdgeschoss aus Werkstein. Der turmartige Bau ist mit einem dichten Gefüge aus Zierfachwerk versehen. Besonders prägend für das Gebäude ist der zweigeschossige, flache Erker zur Hauser Gasse und der im hinteren Teil des Hauses angeordnete, das Gebäude hoch überragende Treppenturm mit seinem Belvedere unter einer geschwungenen Welschen Haube. Das sehr hohe, auffällige Gebäude markiert nicht nur den Aufgang zum Dom, sondern dominiert optisch den gesamten unteren Bereich der Hauser Gasse: