Waterclerk

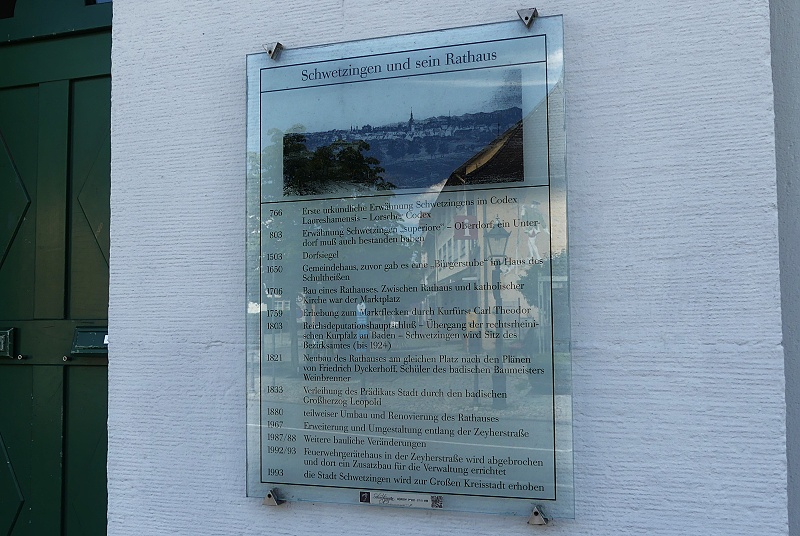

08.07.2024: 1821 entstand nach den Plänen von Jacob Friedrich Dyckerhoff, einem Schüler des badischen Baumeisters Friedrich Weinbrenner, ein Neubau des Rathauses im Stil des Klassizismus. Die klar gegliederte Fassade wird dominiert von einem zentralen Giebelfeld mit Thermenfenster. Der Verwaltungssitz beherbergt eine Bildergalerie von Schwetzinger Künstlern und des international bekannten Fotografen Horst Hamann:

08.07.2024: Das älteste Gotteshaus der Stadt erhielt seine spätbarocke, frühklassizistische Fassade im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts durch die Hofbaumeister Sigismund Zeller, Franz Wilhelm Rabaliatti und Nicolas de Pigage. Der Innenraum entfaltet mit dem barocken Hochaltar, den Skulpturen (u.a. des Hofbildhauers Paul Engel) und den Malereien eine vielfältige, künstlerische Pracht. Die 1739 geweihte Kirche St. Pankratius im Herzen Schwetzingens löste eine bereits 1305 erbaute Vorgängerkirche ab, welche sich für die wachsende Bevölkerung Schwetzingens als zu klein erwies. Aber auch die St. Pankratius wurde bereits 1763 erweitert. Sofort ins Auge fällt der 1755 erbaute barocke Glockenturm, aber auch im Innern der Kirche sind viele Elemente des Barocks zu entdecken: Säulen mit vergoldeten Kapitellen, Rocaillen, Puttenengel und eine Vielzahl in Gold gefasste Verzierungen:

08.07.2024: Mitten in Schwetzingen befindet sich mit der Skulptur einer Spargelfrau eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Diese Kunstinstallation des Speyerer Bildhauers Franz-Werner Müller-Steinfurth befindet sich seit dem Jahr 1990 auf dem nördlichen Schlossplatz. Ihr Stifter ist der Ehrensenator Herbert Prechtel. Nach dessen Wunsch wurde sie in einer real-körperlichen Formensprache geschaffen, die ausschliesslich der Verständlichkeit verhilft. Die Spargelfrau ist eine imposante Bronze-Skulptur, die auf einem Sockel aus Naturstein steht und etwa 2,50 Meter hoch ist. Das Kunstwerk zeigt eine Spargelbäuerin an einem Verkaufstand mit einem Sortiment des königlichen Gemüses stehen, wie sie den Spargel einem kleinen Mädchen mit Dackel namens Nico anbietet. Auf dem Tisch sind auch typische Handwerkszeuge aus dem Spargelanbau zu erkennen. Die Skulptur ist eine Hommage an die Tradition des Spargels in Schwetzingen und des Spargelmarktes auf dem Schlossplatz sowie an die Bedeutung des Spargels als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region:

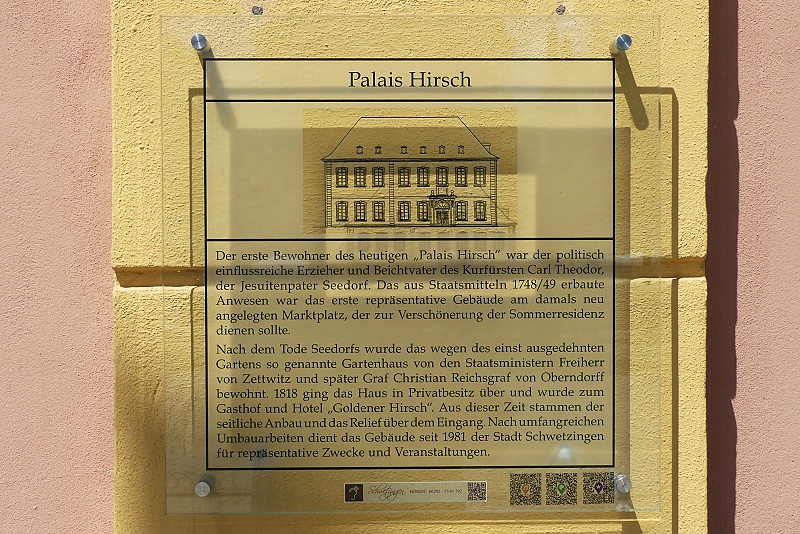

08.07.2024: Das 1748 im Auftrag des Kurfürsten von Alessandro Galli da Bibiena erbaute Gebäude am damals neu angelegten Marktplatz bewohnte Jesuitenpater Seedorf, der Erzieher und Beichtvater des jungen Kurfürsten Carl Theodor. In Folge nutzten die Staatsminister Freiherr von Zettwitz und Graf Christian Reichsgraf von Oberndorff das Gebäude. Ab 1818 war es als Gasthof und Hotel Goldener Hirsch in Privatbesitz. Heute dient es als städtisches Gebäude für repräsentative Zwecke:

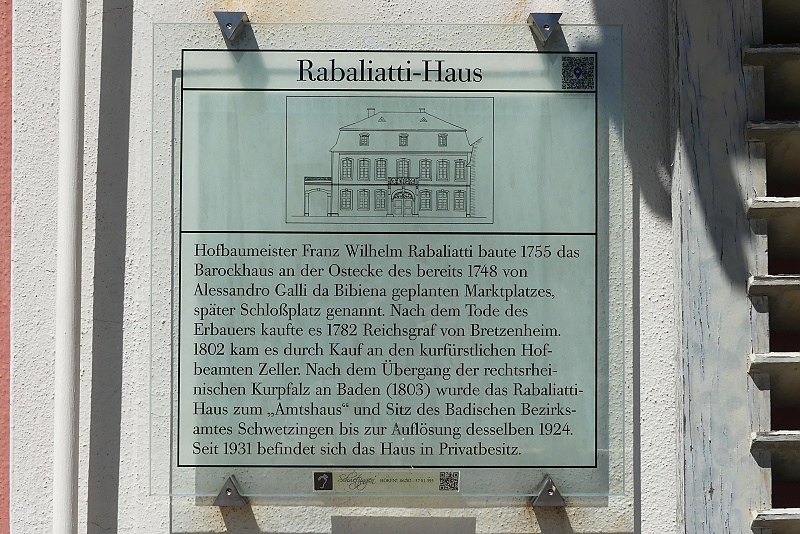

08.07.2024: Hofbaumeister Franz Wilhelm Rabaliatti erbaute 1755 das Barockhaus für eigene Zwecke. 1782 erstand es Reichsgraf von Bretzenheim. 1802 kam es in Besitz des kurfürstlichen Hofbeamten Sigismund Zeller. Nach dem Übergang der rechtsrheinischen Kurpfalz an Baden im Jahr 1803 wurde das Palais zum Amtshaus und Sitz des Badischen Bezirksamtes Schwetzingen. Seit 1931 befindet es sich in Privatbesitz:

08.07.2024: Die Carl-Theodor-Strasse führt schnurgerade zum Schwetzinger Schloss, und wer sie hinunterschaut muss unweigerlich die ehemalige Mälzerei der Schwanenbrauerei bemerken. Mit seinem hohen Schlot ist das Gebäude ein Blickfang am Rand der Achse. Bis 1731 lässt sich die Geschichte der Schwanenbrauerei Kleinschmitt zurückverfolgen. Das Stammhaus der Hausbrauerei Güldener Schwan befand sich in der heutigen Zeyherstrasse. In den 1750er Jahren entstand dann an der Ecke der heutigen Carl-Theodor-Strasse zur Mannheimer Strasse die Gastwirtschaft Weisser Schwan, das Stammhaus der künftigen Schwanenbrauerei. 1882 übernahm Martin Kleinschmitt den Betrieb, unter dessen Leitung die Brauerei aus Platzgründen 1895 in den südlichen Stadtteil verlegt wurde. Neben dem verbliebenen Ausschank im Anwesen in der Carl-Theodor-Strasse wurde zur gleichen Zeit die Mälzerei errichtet (1907 erhöht). 1978 kaufte die Frankfurter Binding-Brauerei das Unternehmen auf und schloss den Betrieb noch im gleichen Jahr. Optisch fällt die ehemalige Mälzerei aus der Reihe, ist die Carl-Theodor-Strasse doch von ehemals höfischen oder Bürgergebäuden und einigen modernen Ergänzungen bestimmt. Die Malzdarre aber ragt im wahrsten Sinn des Wortes hervor, ihr Ziegelstein-Mauerwerk weist sie als Industrieobjekt aus. Heute befindet sich in dem Gebäude ein Juweliergeschäft im Erdgeschoss, darüber Wohnungen:

08.07.2024: Es gehört zu den markanten Gebäuden der Innenstadt, trägt noch in grossem Schriftzug den Firmennamen und lässt durch die grossflächigen Fensterscheiben die Sudkessel erkennen, die auf die ursprüngliche Nutzung verweisen, das ehemalige Sudhaus der Brauerei Welde in Schwetzingen. Flachdach und klare Fronten unter weitgehendem Verzicht von Schmuckelementen zeigen die Orientierung am Bauhausstil. In grossformatigen blauen Buchstaben hebt sich der Schriftzug der Firma an zwei Seiten deutlich von der weissen Fassade ab, die ihrerseits von Fensterbändern und schmalen Gesimsen gegliedert ist. Farblich kontrastiert dazu der rote Klinker, der das Erdgeschoss als Sockelzone ausweist und die Fensterflächen lisenenartig über alle Stockwerke durchsetzt. Die Fensterlaibungen sind wie das Gesims dezent aus hellem Stein geformt. Das Sudhaus wurde 1934 errichtet und war mit 36 m Höhe das erste Hochhaus in Schwetzingen. Die Produktion der Brauerei wurde 1971 in das benachbarte Plankstadt verlegt, die industrielle Nutzung des Gebäudes damit aufgegeben. Der derzeitige Eigentümer belässt aber die überkommenen Reste der ursprünglichen Nutzung als quasi museale Zierde. Bis heute sind im Inneren einzelne Anlagenelemente erhalten, die kupfernen Sudkessel sind durch die Fensterscheiben im ersten Obergeschoss auch von aussen noch sichtbar:

SCHWETZINGEN

(21.600 Einwohner, 101 m ü. NHN) ist eine Stadt im Nordwesten Baden-Württembergs, etwa 10 Kilometer westlich von Heidelberg und 15 Kilometer südöstlich von Mannheim. Sie gehört zur europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. Schwetzingen bildet mit den Gemeinden Oftersheim und Plankstadt ein durchgängig bebautes Siedlungsgebiet. Bemerkenswert ist ihre weitgehend erhaltene barocke Schlossanlage inklusive Schlossgarten. Des Weiteren ist Schwetzingen ein Teil der Burgenstrasse, einer 1954 gegründeten Ferienstrasse von Mannheim nach Prag. Zum Stadtgebiet gehören keine weiteren Ortschaften. Im Urkundenbuch des Klosters Lorsch wird Schwetzingen erstmals in einer Schenkung vom 21. Dezember 766 urkundlich erwähnt. Der damals gebräuchliche Ortsname Suezzingen leitet sich vom Personennamen Suezzo ab und bedeutet soviel wie „zu der Stätte des Suezzo gehörig“. Archäologische Funde belegen jedoch, dass die Besiedlung des heutigen Stadtgebietes noch früher zurückreicht. Grabfunde aus der Merowingerzeit, unterstützt durch die Einträge im Lorscher Codex, belegen, dass Schwetzingen aus einem Oberdorf und einem Unterdorf bestand. Zwischen beiden Siedlungen ist das Schloss Schwetzingen wohl erst im 13. Jahrhundert entstanden. Das Schloss Schwetzingen, damals noch eine wehrhafte Wasserburg des Rittergeschlechtes der Erligheimer, wurde erstmals 1350 in einer Urkunde erwähnt. Die in Heidelberg residierenden Pfalzgrafen und späteren Kurfürsten der Pfalz kamen gerne und oft in das nah gelegene Schwetzingen, um in den wildreichen Forsten des Hardtwaldes zu jagen. Wie fast die gesamte Kurpfalz wurde Schwetzingen sowohl im Dreissigjährigen Krieg als auch 1689 im Orléanischen Erbfolgekrieg fast völlig zerstört. Kurfürst Johann Wilhelm liess das Schloss wieder aufbauen, das sein Nachfolger Carl Philipp 1720 zur Sommerresidenz erhob. Die Strasse nach Heidelberg, die ihren Anfang am Ehrenhof des Schlosses nahm, liess er als geradlinige Allee ausbauen und mit Maulbeerbäumen besetzen. Noch heute ist ihr Verlauf vom Fuss des Königstuhls bei Heidelberg bis Schwetzingen und ihre westliche Fortsetzung als Sichtachse bis zur Kalmit, dem höchsten Berg des Pfälzer Waldes, gut erkennbar. Die Erhebung Schwetzingens zum Marktflecken im Jahr 1759 brachte durch die Genehmigung eines Wochenmarktes und zweier Jahrmärkte einen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich. Das grösste Bauvorhaben des 18. Jahrhunderts war die Anlage einer der schönsten Gärten Europas, des Schwetzinger Schlossgartens. In einer einzigartigen Symbiose schliesst sich hier an den von Nicolas de Pigage geschaffenen streng geometrischen Barockgarten der von Ludwig von Sckell angelegte englische Landschaftsgarten an. Zahlreiche Bauwerke, wie der Apollotempel oder die Moschee, zeugen vom aufgeklärten Gedankengut seines Herrschers. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts fiel Schwetzingen dem Grossherzogtum Baden zu und wurde zum Sitz und Mittelpunkt des neuen Amtsbezirks Schwetzingen gewählt. Diese Funktion als Verwaltungsmittelpunkt mit städtischem Charakter, die hohe Steuerkraft sowie die mit dem Schloss und dem damals schon berühmten Garten verbundene Hofverwaltung waren für Grossherzog Leopold ausschlaggebend, Schwetzingen im Jahr 1833 zur Stadt zu erheben. Um 1850 begann die Industrialisierung auf der Basis der landwirtschaftlichen Intensivkulturen Hopfen, Tabak und Spargel. Vor allem der Spargel, der erstmals im Jahr 1668 im Schlossgarten angebaut und Ende des 19. Jahrhunderts durch Züchtungen verbessert wurde, avancierte zum Qualitätsprodukt mit Weltruhm. Namhafte Firmen, wie etwa die Konservenfabrik Bassermann oder die Zigarrenfabrik Neuhaus, siedelten sich hier seit der Anbindung Schwetzingens an die Rheintalbahn im Jahr 1870 an und vermarkteten die Handelsgewächse weltweit. Nach dem Zweiten Weltkrieg, den Schwetzingen relativ unbeschadet überstanden hat, änderte sich die gewerbliche Struktur der Stadt. Statt der großen personalintensiven Betriebe des Sektors Nahrung und Genuss entwickelten sich leistungsfähige mittelständische Betriebe und ein starker Dienstleistungssektor, nicht zuletzt durch die touristische Attraktivität Schwetzingens.

Ehemaliges Bahnhofsempfangsgebäude:

Wasserturm Schwetzingen:

Altes Sudhaus der Welde Brauerei:

Ehemalige Mälzerei:

Palais Rabaliatti:

Palais Hirsch:

Spargelfrau am Schlossplatz:

Schwetzinger Brauhaus – Bereits seit 1831 kümmert man sich hier liebevoll und mit Begeisterung um das kulinarische Wohlbefinden seiner Gäste. Und das mit direktem Schlossausblick. In der neu dazugewonnenen Brauerei werden direkt vor den Augen der Gäste kellerfrische Charakterbiere hergestellt, die hervorragend zur Küche des Brauhauses passen:

Katholische Kirche St. Pankratius:

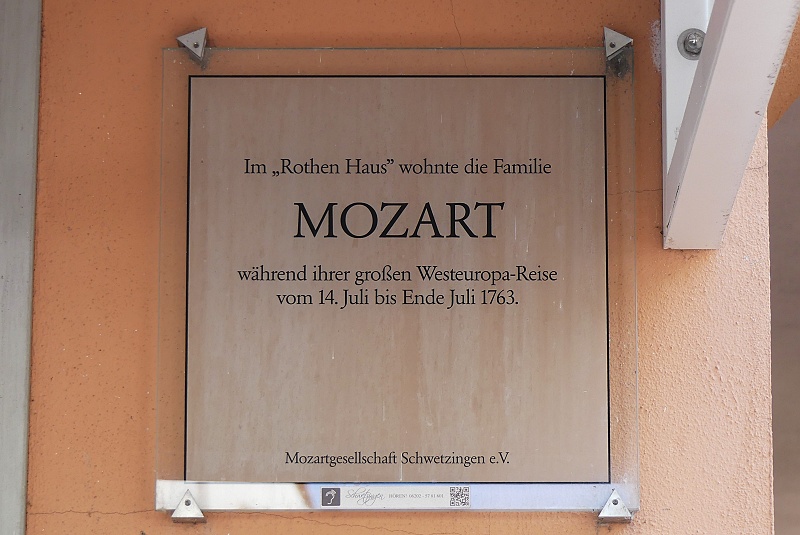

Rothes Haus – In dem denkmalgeschützten Gebäude bestand für mehr als 200 Jahre das Gasthaus Zum Rothen Haus, in dem 1763 die Familie Mozart Herberge bezog. Der siebenjährige Wolfgang Amadeus Mozart gab am 15. Juli gemeinsam mit seiner älteren Schwester Nannerl ein Konzert am kurfürstlichen Hof. Sein Vater, Leopold Mozart, berichtet in einem seiner berühmten Briefe, dass seine Kinder ganz Schwetzingen in Bewegung gesetzet haben:

Hotel Adler Post – Das Hotel befindet sich in einer ehemaligen Badisch-Grossherzoglichen-Posthalterei und ist der ideale Aufenthaltsort und Ausgangspunkt für Geschäftsleute, Kulturfreunde und Kurzurlauber:

Rathaus:

Amtsgericht:

Finanzamt im ehemaligen Wasserturm und Nordflügel des Schlosses:

Schloss Schwetzingen:

Schlossgarten:

Users Today : 733

Users Today : 733 Users Yesterday : 661

Users Yesterday : 661