Stadttürme

29.07.2025: Im Jahr 1241 wurde zum Schutz vor Überfällen aus dem Elbvorland an der uralten Stützmauer südöstlich des Magdeburger Domes der mächtige Tatarenturm angebaut. Er wird damals noch mindestens eine Etage höher gewesen sein als heute und hatte wohl auch ein hohes Dach getragen. Heute ist die Situation dagegen völlig verändert, der untere Teil ist im Boden verschwunden und gegen 1890 wurde ein breiter Duchgang (der Remtergang) angelegt, um bequem von der Promenade Fürstenwall zum Domgelände zu gelangen. Dafür wurde die Südostseite aufgeschüttet und der Turm wirkt von der Rampe jetzt nur noch wie ein Haus mit Durchfahrt. Man muss schon sehr genau hinschauen, um noch die alten Bögen oder vermauerten Fenster zu erkennen:

29.07.2025: Der Turm entstand 1430 an der der Elbe zugewandten Seite der Stadtbefestigung. Der Turm steht in der Nähe des Magdeburger Doms am Fürstenwall und erhebt sich über dem Schleinufer. In der näheren Umgebung sind mit dem Kiek in de Köken und dem Tatarenturm am Fürstenwall weitere Wehrtürme erhalten. Der ungewöhnliche, eher eine Ortsbeschreibung darstellende Name des Turms nimmt Bezug auf das neben der alten Möllenvogtei befindliche alte, gleichfalls erhaltene Stadttor Ausfahrt an der Möllenvogtei. Der Turm steht in der Nähe des südlichen Endes der alten Stadtbefestigung und damit noch hinter der ebenfalls im Süden der Stadt gelegenen Ausfahrt. Im Rahmen einer Grundsanierung wurde eine moderne Büronutzung auf insgesamt vier Etagen durch den Anbau eines äusseren Treppenturmes erschlossen. Im Turmaufsatz entstand zusätzlich eine exklusive Ferienwohnung, von der aus man einen atemberaubenden Blick auf den Dom, die Elbe und die Stadt geniessen kann:

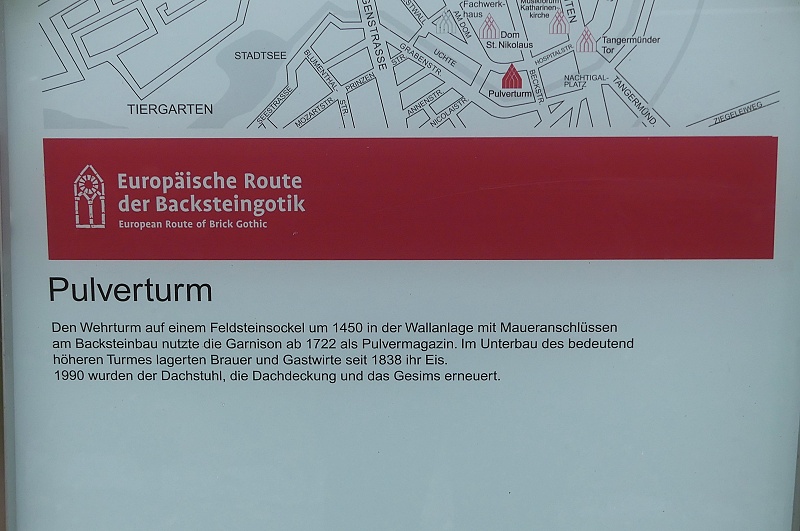

29.07.2025: Der Pulverturm ist der letzte erhaltene aus einer Reihe von Wehrtürmen im Zuge der ehemaligen Stadtmauer. Der runde Turm stammt in seinen wesentlichen Teilen aus der Zeit um 1450. Der Ansatz der Stadtmauer ist noch heute deutlich zu erkennen:

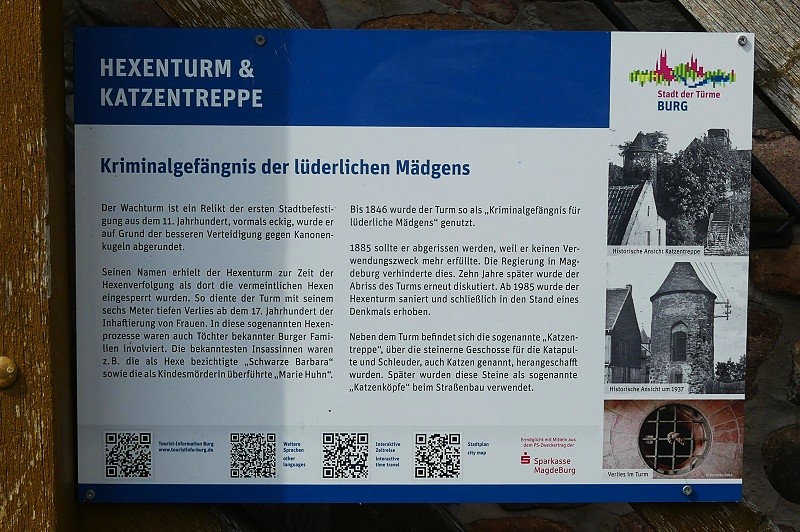

28.07.2025: Der Wachturm ist ein Relikt der ersten Stadtbefestigung aus dem 11. Jahrhundert, vormals eckig, wurde er auf Grund der besseren Verteidigung gegen Kanonenkugeln abgerundet. Neben dem Turm befindet sich die sogenannte Katzentreppe, über die steinerne Geschosse für die Katapulte und Schleuder, auch Katzen genannt, herangeschafft wurden. Später wurden diese Steine als sogenannte Katzenköpfe beim Strassenbau verwendet. Seinen Namen erhielt der Hexenturm zur Zeit der Hexenverfolgung als dort die vermeintlichen Hexen eingesperrt wurden. So diente der Turm mit seinem sechs Meter tiefen Verlies ab dem 17. Jahrhundert der Inhaftierung von Frauen. In diese sogenannten Hexenprozesse waren auch Töchter bekannter Burger Familien involviert. Die bekanntesten Insassinnen waren z.B. die als Hexe bezichtigte Schwarze Barbara sowie die als Kindesmörderin überführte Marie Huhn. Bis 1846 wurde der Turm so als Kriminalgefängnis für lüderliche Mädgens genutzt. 1885 sollte er abgerissen werden, weil er keinen Verwendungszweck mehr erfüllte. Die Regierung in Magdeburg verhinderte dies. Zehn Jahre später wurde der Abriss des Turms erneut diskutiert. Ab 1985 wurde der Hexenturm saniert und schliesslich in den Stand eines Denkmals erhoben:

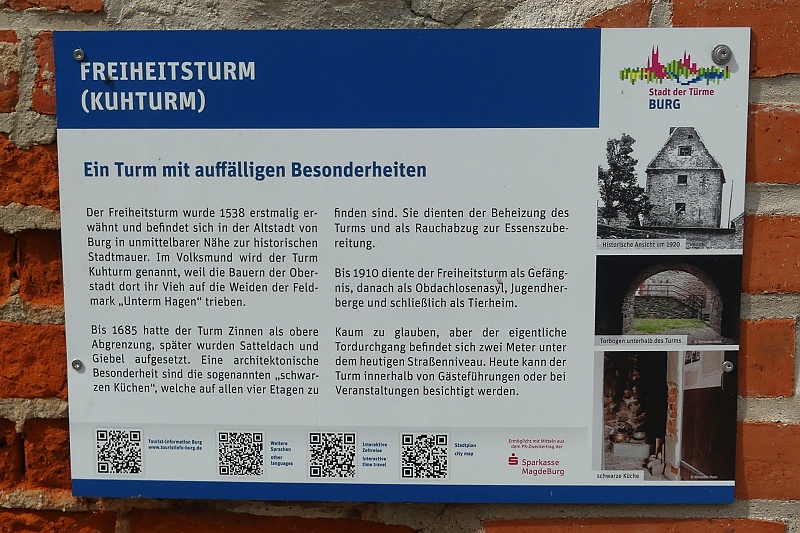

28.07.2025: Der Freiheitsturm wurde 1538 erstmalig erwähnt und befindet sich in der Altstadt von Burg in unmittelbarer Nähe zur historischen Stadtmauer. Im Volksmund wird der Turm Kuhturm genannt, weil die Bauern der Oberstadt dort ihr Vieh auf die Weiden der Feldmark Unterm Hagen trieben. Bis 1685 hatte der Turm Zinnen als obere Abgrenzung, später wurden Satteldach und Giebel aufgesetzt. Eine architektonische Besonderheit sind die sogenannten schwarzen Küchen, welche auf allen vier Etagen zu finden sind. Sie dienten der Beheizung des Turms und als Rauchabzug zur Essenszubereitung. Bis 1910 diente der Freiheitsturm als Gefängnis, danach als Obdachlosenasyl, Jugendherberge und schliesslich als Tierheim. Kaum zu glauben, aber der eigentliche Tordurchgang befindet sich zwei Meter unter dem heutigen Straßenniveau. Heute kann der Turm innerhalb von Gästeführungen oder bei Veranstaltungen besichtigt werden:

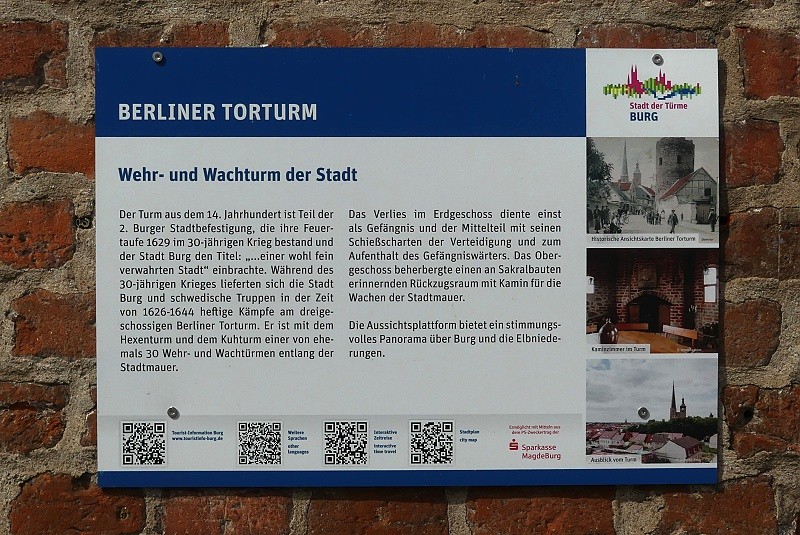

28.07.2025: Der Turm aus dem 14. Jahrhundert ist Teil der Zweiten Burger Stadtbefestigung, die ihre Feuertaufe 1629 im Dreissigjährigen Krieg bestand und der Stadt Burg den Titel: „…einer wohl fein verwahrten Stadt“ einbrachte. Während des Dreissigjährigen Krieges lieferten sich die Stadt Burg und schwedische Truppen in der Zeit von 1626-1644 heftige Kämpfe am dreigeschossigen Berliner Torturm. Er ist mit dem Hexenturm und dem Kuhturm einer von ehemals 30 Wehr- und Wachtürmen entlang der Stadtmauer. Das Verlies im Erdgeschoss diente einst als Gefängnis. Der Mittelteil diente mit seinen Schiessscharten der Verteidigung und zum Aufenthalt des Gefängniswärtners. Das Obergeschoss beherbergte einen an Sakralbauten erinnernden Rückzugsraum mit Kamin für die Wachen der Stadtmauer. Der grosse offene Kamin im oberen Raum, über dem eine Nachbildung des frühen Burger Wappens von 1550 hängt, spendete den Wachposten in der kalten Jahreszeit wohlige Wärme:

04.07.2025: Der Karlsturm ist ein mächtiger runder Backsteinturm auf einem Feldsteinsockel, der um 1370 erbaut wurde. Er ist der Rest der einstigen Altpervertoranlage und stellte damals die stärkste Befestigungsanlage der Stadt dar. Diese war ursprünglich 150 Meter lang und bestand aus einem Innentor, einem Zwinger und zwei Vortoren am Jeetze-Umfluter (Stadtgraben). Das Vortor wurde 1812 abgebrochen, das Haupttor fiel 1856 dem wachsenden Verkehr zum Opfer und die Zugbrücke war bereits 1653 entfernt worden. Der Turm ist etwa 27 Meter hoch, hat eine Mauerstärke von ca. 1,90 Metern und einen Durchmesser von 8,80 Metern. Ursprünglich bestand er aus vier Stockwerken, die durch drei Kreuzgewölbe geteilt waren. Heute ist nur das untere Stockwerk erhalten. Sein Spitzdach stürzte um 1800 ein und wurde später wiederhergestellt. Der Karlsturm ist mit einem Spitzbogenfries verziert und zeigt die Wappen des deutschen Kaisers, der sieben Kurfürstentümer und der beiden Städte Salzwedel. In der Mittelnische steht eine Steinplastik, die ursprünglich als Kaiser Heinrich V. gedeutet, später jedoch als Kaiser Karl IV. identifiziert wurde. Der Name des Turms änderte sich 1833 daher von Heinrichsturm in Karlsturm. Im Laufe der Zeit diente der Turm als Waren- und Eislager, was einige bauliche Veränderungen mit sich brachte. Es gab Vorschläge, den Turm zum Wasserturm oder Turmcafe umzubauen, die jedoch nicht umgesetzt wurden:

04.07.2025: Der viereckige Hungerturm im Stil der Backsteingotik wurde vermutlich im 15. Jahrhundert errichtet. Er gehört zu einer Gruppe ähnlicher Schalentürme, die ehemals in regelmässigem Abstand von 60 Metern an der damals ungefähr 3.300 Meter langen Ringmauer der Stadt standen, um deren Schutzfunktion zu verstärken. Er ist der einzige in voller Höhe erhaltene Wehrturm. Die im 13. und 14. Jahrhundert errichtete Salzwedeler Stadtmauer ist etwa 5 Meter hoch und verjüngt sich nach oben. Etwa 1.860 Meter der alten Mauer sind erhalten, einige Abschnitte zugänglich. Zur Stadtbefestigung zählten damals neben der Mauer und den Wehrtürmen auch Wälle, Wassergräben und 10 Stadttore. Der Hungerturm wurde in den 1990er Jahren restauriert und für eine soziale Nutzung behutsam umgebaut. Seine Namensherkunft ist bis heute ungeklärt:

02.05.2025: Eingebunden in eines der restaurierten Teilstücke der alten Stadtmauer in der Klosterstrasse steht der ebenfalls wieder hergerichtete Taubenturm:

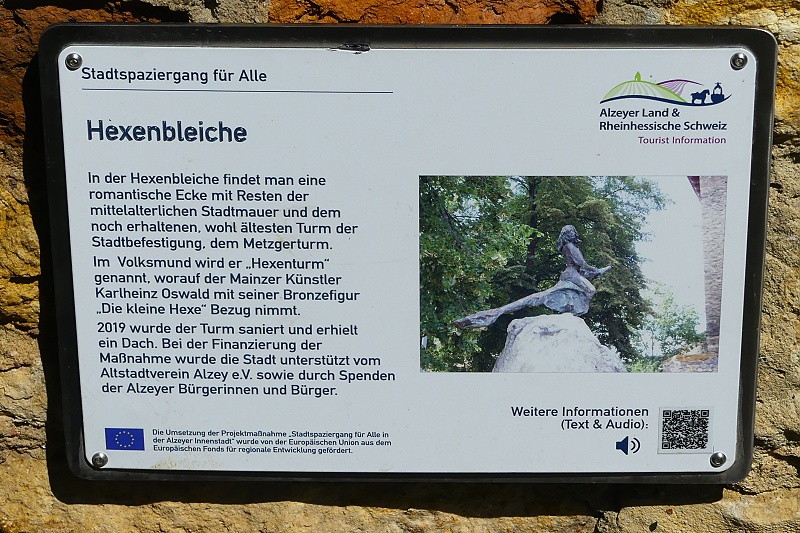

02.05.2025: Der Hexen- oder Metzgerturm wurde wahrscheinlich mit der Stadtmauer erbaut, die im 13. Jahrhundert bereits erwähnt wurde. Als Zunft, die ihn instand halten und im Krieg verteidigen musste, ist die Metzgerinnung erwähnt. Im 19. Jahrhundert wurde er in der Romantik wegen seines verfallenen und unheimlichen Aussehens auch Hexenturm genannt, obwohl in Alzey keine Hexen verfolgt wurden – ja sogar in der Stadt Asyl fanden. 2019 spendete ihm der Altstadtverein mit Hilfe der Stadtverwaltung ein schützendes Dach, das sich in der Form an dem historischen Merian-Stich von 1645 orientierte:

Auf die Bezeichnung Hexenturm nimmt die von dem Mainzer Künstler Karlheinz Oswald geschaffene Bronzefigur der kleinen Hexe Bezug:

Users Today : 1041

Users Today : 1041 Users Yesterday : 1565

Users Yesterday : 1565