Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten

28.03.2022: Die Rentei wurde 1767 als Amts- und Wohnhaus für die Amtmänner von Sickingen-Sickingen erbaut. Ende November 2005 wurde die Alte Rentei wieder als Verwaltungsgebäude (Standesamt, Friedhofsverwaltung, Rentenversicherung) in Betrieb genommen. Bis zum Herbst 2011 war hier der Sickingen-Tourismus beheimatet:

28.03.2022: Im Jahre 1753 wurde die katholische Pfarrkirche St. Andreas in den letzten Jahren unter dem regierenden Adelsgeschlecht von Sickingen geweiht. Die Kirche entstand an der Stelle der ehemaligen Marienkapelle, die erstmals im Jahre 1496 erwähnt wurde und aufgrund von Baufälligkeit 1751 abgerissen werden musste. Bereits im 14. Jahrhundert existierte ausserhalb der Stadtgrenze eine St. Andreaskirche, die über die Jahrhunderte stark beschädigt und zurückgebaut wurde. Dabei handelt es sich um die heutige Heilig-Kreuzkapelle. Man entschied sich also dazu eine grössere Pfarrkirche innerhalb der Stadtgrenzen zu errichten, die den Namen der ehemaligen St. Andreaskirche übernahm. Der Sakralbau St. Andreas entstand unmittelbar am alten Wartturm der Verbindungsmauer zwischen Schloss und Stadt. Dieser mittelalterliche Turm wurde in den Bau der Kirche integriert und diente von nun an als Glockenturm. Dies ist der Grund, weshalb er sich stilistisch stark vom Rest des Kirchengebäudes unterscheidet. In der Kirche ist das Grabdenkmal des Ritters Franz von Sickingen untergebracht. Der Ritter posiert in Rüstung auf einem Löwen stehend und symbolisiert Macht und Stärke. Nachdem die Kirche im Zweiten Weltkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Gruft abbrannte, verschwanden die letzten sterblichen Überreste des Sickinger Adelsgeschlechtes und somit auch die Hoffnung, Franz von Sickingens Gebeine tatsächlich noch zu finden. Die St. Andreaskirche wurde 1753 als barocke Stadtkirche geweiht. Ein ehemaliger Wehrturm in der Verbindungsmauer zwischen Schloss und Stadt dient als Glockenturm. Er unterscheidet sich stilistisch zum Rest der Kirche, da er bereits im Mittelalter errichtet wurde. Aufgrund von Baufälligkeit wurde 1869 der ursprüngliche Spitzturm gegen ein geschiefertes, tetraedisches Dach ersetzt und zudem eine Galerie eingebaut. Die barocke und lichtdurchflutete Saalbaukirche ist eine imposante und eine der bedeutendsten Kirchen der Region aus dem 18. Jahrhundert:

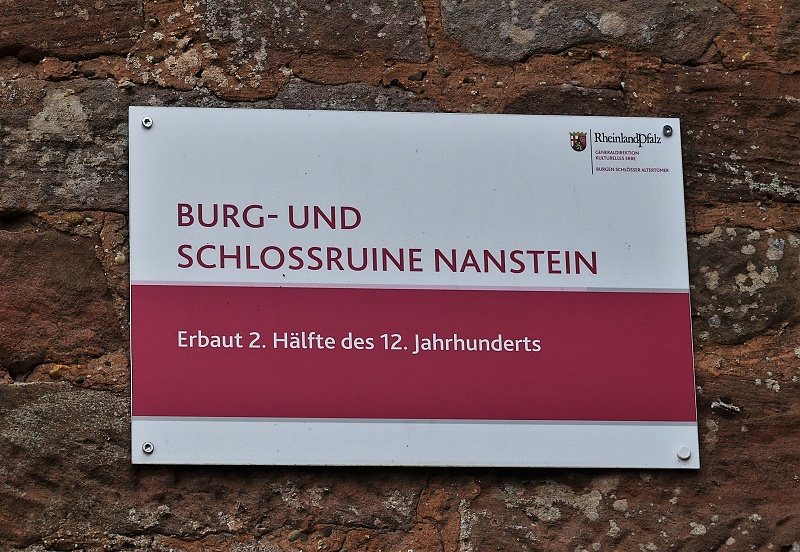

28.03.2022: Erstmals urkundlich erwähnt wurde Burg Nanstein im Jahr 1253. Im 13. bis 15. Jahrhundert war sie eine Reichsburg, die insbesondere im 14. und 15. Jh. im Besitz einer Burggemeinschaft mit zahlreichen Gemeinern und mehrfachen Besitzwechseln war. Ab 1518 baute sie Franz von Sickingen, als alleiniger Besitzer zur vermeintlich feuerwaffen-tauglichen Wehranlage aus. 1523 kam es zu einer Belagerung durch Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz, Erzbischof Richard von Trier und Landgraf Philipp I. von Hessen. Durch das grösste Artillerieaufgebot der damaligen Zeit wurde die Burg sturmreif geschossen und Franz von Sickingen, der rebellische Ritter, schwer verletzt. Er stirbt am 7. Mai 1523. Ab 1543 bauten die Sickingen-Nachfahren die Burg zum Renaissanceschloss um. Während des dreißigjährigen Krieges gab es wechselnde Besatzungen. 1668 eroberte Kurfürst von der Pfalz die Burg und es kam zur teilweisen Sprengung der Anlage. Französische Truppen zerstörten 1689 weitere Teile der Burg. Ab 1869 wurde die Burg wieder in Teilen renoviert. Besonders imposant wirkt der teilweise wieder aufgebaute Batterieturm aus der Zeit Franz von Sickingens. Der Burgberg erhebt sich 80 Meter über der Stadt und bietet einen weiten Blick über Landstuhl bis ins Nordpfälzer Bergland.

Ansicht vom gegenüber liegenden Kirchberg und aus dem Ort von Westen und Süden:

Rundgang um die Burg:

Burgschänke:

Blick von der Burg zum gegenüber liegenden Kirchberg und auf Landstuhl:

Users Today : 1149

Users Today : 1149 Users Yesterday : 1099

Users Yesterday : 1099