Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten

01.02.2025: Die barocke Pfarr- und Klosterkirche St. Peter und Paul, die 1737 bis 1745 nach den Plänen des Hofbaumeisters Andreas Gallasini erbaut wurde, wird auch als Perle des Kinzigtals bezeichnet. Sie ist dem ehemaligen Franziskanerkloster, in dem bis 2005 Mönche lebten, angegliedert. St. Peter und Paul ist alle vier Jahre Schauplatz der Passionsspiele Salmünster. Das weithin sichtbare, ehemalige Franziskanerkloster mit der Pfarrkirche St. Peter und Paul prägt die die historisch Altstadt Salmünster bis heute. Der älteste Teil des Klosters wurde Ende des 17. Jahrhunderts erbaut. Bis 2005 lebten in dem Kloster Franziskanermönche, die die katholische Kirchengemeinde betreuten. Im Klostergebäude wird heute das Bildungs- und Exerzitienhaus Kloster Salmünster betrieben. Viele Informationen zum Leben und Wirken der Franziskaner Mönche in Salmünster zeigt das Heimatmuseum Bad Soden-Salmünster in der nahen Hirtengasse der Altstadt:

01.02.2025: Gradierwerke wurden einst für den Prozess der Salzgewinnung aus Solewasser errichtet. Indem die Sole zunächst mehrfach über hohen Schwarzdornbündeln verrieselt wurde, ist zunehmend Wasser verdampft und somit der Salzgehalt der zubleibenden Sole gestiegen. Erst danach begann der Siedevorgang in der Siedepfanne über dem Holzfeuer. In der ehemaligen Stadt Bad Soden-Stolzenberg gab es ursprünglich keine Gradierwerke, da der Salzgehalt der hiesigen Solequellen von Natur aus bereits vor Jahrhunderten sehr hoch war. 2006 wurde im Zuge der Neuerrichtung der 4-Sterne-Saunawelt der Spessart Therme ein kleines Gradierwerk am Rande des Kurparks errichtet. Über eine Schwarzdornwand verrieselt seither die Sole des König-Heinrich-Sprudels und sorgt für angenehm feucht-frische Luft – wohltuend nach einem Schwitzgang in der Sauna oder während einer Pause auf dem Kurparkspaziergang. Am König-Heinrich-Brunnen neben dem Gradierwerk startet der Heilquellenweg durch die Kurstadt:

01.02.2025: Das Spessart Forum ist eine lichtdurchflutete Veranstaltungshalle mit Blick direkt in den Kurpark Bad Soden-Salmünster. Das Spessart FORUM Kultur ist eine moderne Veranstaltungs-Location für Konzert-, Theater- und Kinoveranstaltungen, Tagungen sowie Hochzeiten. Sie grenzt unmittelbar an die Spessart Therme und den Kurpark Bad Soden-Salmünster. Sie bietet Platz für bis zu 330 Personen (Reihenbestuhulung). Die Verwaltung der Halle erfolgt über den Kurbetrieb Bad Soden-Salmünster:

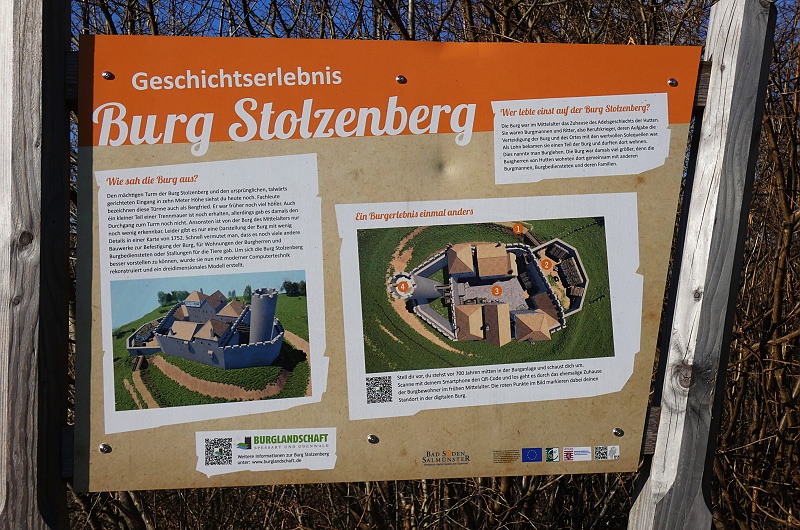

01.02.2025: Die Burg Stolzenberg liegt auf einem Bergsporn oberhalb des Stadtteils Bad Soden. Bis heute haben sich Teile der Ringmauer und der runde Bergfried erhalten. Die Burg aus dem 13. Jahrhundert sollte später Stammsitz des Adelsgeschlechts der Hutten werden. Der Ort Soden wird 1190 erstmalig namentlich erwähnt. Eine Burganlage war Anfang des 13. Jahrhunderts schon vorhanden, denn 1252 genehmigt König Wilhelm dem Abt Heinrich von Fulda das zerstörte Schloss Stolzenberg wieder aufzubauen. 1299 wird zum ersten Mal ein Amtmann namens Hermannus von Hutten im Zusammenhang mit der Burg genannt. Schliesslich wird 1375 die Burg an das Geschlecht der Hutten verpfändet. Im Jahre 1447 wird Ludwig von Hutten zum Ritter geschlagen und erhält Teile der Sole-Quellen und der Burg. Im Jahre 1536 liessen Lukas von Hutten und seine Frau Apollonia von Frankenstein unterhalb der Burg ein Schloss errichten, das 1594 weiter ausgebaut wird. Mit dem Umzug in das Schloss verliert die Burg an Bedeutung. Der Turm wurde in den 1970er Jahren renoviert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht:

01.02.2025: Im Jahr 1703 wurde das alte Rathaus Bad Soden im Stile eines barocken Fachwerkhauses erbaut. Das Dach wurde 1866 erheblich umgebaut und erhielt u.a. den markanten Turm. Bis 1997 befanden sich in den Räumlichkeiten Dienststellen der Stadtverwaltung, später noch viele Jahre das Standesamt. Heute steht im ersten Obergeschoss ein vollständig mit historischen Möbeln aus der ehemaligen Möbelfabrik Herbst eingerichtetes Zimmer für Trauungen zur Verfügung. Das alte Rathaus ist nicht öffentlich zugängig:

01.02.2025: Lukas von Hutten erbaute mit seiner Frau Apollonia von Frankenstein 1536 das Huttenschloss unterhalb der kurz zuvor zerstörten Burg Stolzenberg als gotischen Profanbau des späten Mittelalters mit Erkern, Staffelgiebeln und rundem Treppenhaus als neuen Herrensitz. Ende des 16. Jahrhunderts wurde das Schloss u.a. um den angrenzenden Marstall erweitert. 1819 erwarb der Holzkaufmann Jean Pierre Dupré aus Hanau das Huttenschloss. Nachdem das Schloss eine zeitlang verschiedenen Zwecken diente, u.a. als erstes Badehaus für das neu gegründete Solbad Soden, wurde 1901 der Geheime Kommerzienrat Johann Adolf Krafft Besitzer des Huttenschlosses nebst der dazugehörigen Grundstücke. Der Offenbacher Grossindustrielle erbaute auf dem Gelände hinter dem Schloss eine Garnfarbrik und gestaltete das marode Schloss 1902 durch eine grundlegende Sanierung in seinen Sommersitz um. Nach diversen Besitzerwechseln erwarb schliesslich 1989 die Stadt Bad Soden-Salmünster das Huttenschloss, während sich auf dem Anwesen hinter dem Schloss eine Fabrik der Firma Conti-Elektra befand. Das Huttenschloss ist nicht öffentlich zugängig, jedoch kann von der Pacificusstrasse aus ein Blick auf das Gebäude geworfen werden. Derzeit wird das Schloss von der Stadt kernsaniert. Im Erdgeschoss werden zukünftig Trauungen, aber auch Kleinkunstveranstaltungen möglich sein. Zudem entstehen vier Wohnungen in den Obergeschossen. Auf dem Gelände hinter dem Schloss entsteht mit dem Projekt Leben am Schloss eine neues Wohngebiet:

01.02.2025: 1880 wurde die Ottoquelle erschlossen und 1881 das Solbad Soden-Stolzenberg eröffnet. 1893 bis 1896 wird die katholische Pfarrkirche gebaut. Am 19.10.1896 wird die Kirche durch den Fuldaer Bischof Dr. Georg Ignaz Komp konsekriert. Die katholische Pfarrkirche St. Laurentius ist ein stattlicher, zum Teil verputzter Sandsteinquaderbau im Stil der Neugotik. Die Pläne stammen von dem aus Schlitz gebürtigen Kreisbaumeister Georg Schneller in Offenbach. Hinter der Kirche ist der alte Friedhof, umrahmt von dreizehn rundbogigen Heiligenhäuschen mit Hochreliefs der Kreuzwegstationen. Die Kirche erhielt bei der letzten Renovierung im Jahre 1986 eine Ausmalung mit Rankenwerk im Stil der Neugotik. Der Patron der neugotischen Kirche ist der heilige, römische Diakon Laurentius. Er gehört zu den beliebtesten Heiligen der römischen Kirche. Laurentius war einer der sieben Diakone in Rom:

01.02.2025: Die Kurhessische Staatsbahn begann 1863 mit den Bauarbeiten an dem 29,11 Kilometer langen Abschnitt der Kinzigtalbahn zwischen Steinau (Kr Schlüchtern) und Neuhof (Kr Fulda), der am 15. Dezember 1868 eröffnet wurde. Im selben Jahr wurde auch das Empfangsgebäude mit H-förmigem Grundriss und der Güterschuppen in Betrieb genommen. Sie sind weitgehend im Urzustand erhalten geblieben. Die Gebäude stehen unter hessischem Denkmalschutz. Der Bahnhof hat einen Haus- und einen Inselbahnsteig. Der Hausbahnsteig (Gleis 1) und Gleis 2 werden von den Regional-Express-Zügen der Relation Frankfurt Hbf – Hanau Hbf – Wächtersbach – Fulda sowie den Hessen-Express-Zügen der Relation Frankfurt Hbf – Hanau Hbf – Fulda – Bebra angefahren. Das Gleis 3, welches sich neben Gleis 2 am Inselbahnsteig befindet, dient den einzelnen Regionalbahnen der Relation Frankfurt Hbf – Hanau Hbf – Wächtersbach – Bad Soden-Salmünster. Der Bahnhof wird heute ausschliesslich vom Nah- und Regionalverkehr bedient. Die ICE- und IC-Züge fahren ohne Halt durch. Die zulässige Geschwindigkeit auf den durchgehenden Hauptgleisen beträgt 160 km/h. Eine Modernisierung und barrierefreie Erschliessung der Station ist in Planung und sollte im Februar 2022 beginnen und bis Oktober 2023 abgeschlossen sein. Aufgrund von Planungsproblemen verschiebt sich die Modernisierung auf einen unbekannten Zeitpunkt:

Und bei letzten Februarsonnenstrahlen am Nachmittag:

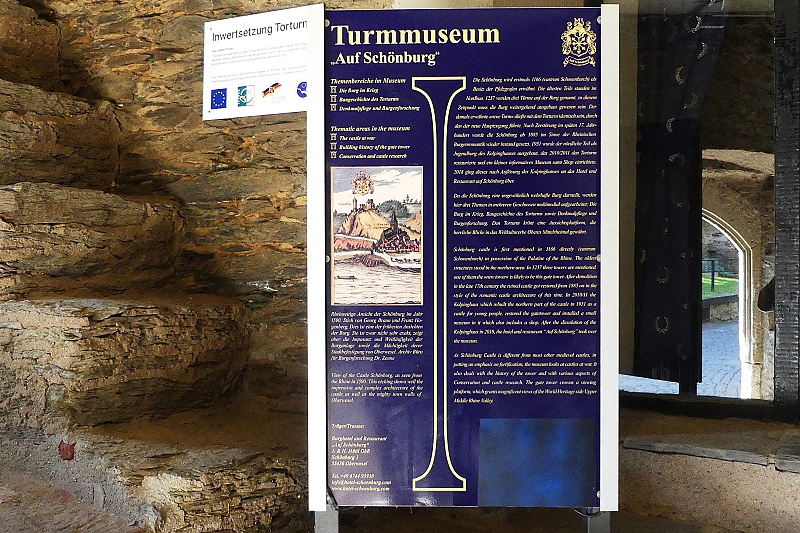

21.09.2024: Über der Stadt Oberwesel thront die Schönburg auf einem Bergwipfel, der auch als Elfenley bekannt ist. Die Entstehung der Burg geht auf das frühe 12. Jahrhundert zurück. Damals diente sie vorerst als Reichsburg, bis sie ab 1166 fortlaufend das Zuhause der Familie von Schönburg war. Während dieser Zeit wurde sie stetig umgebaut und erweitert. Im Jahre 1885 übernahm New Yorker Immobilienmakler Major Oakley Rhinelander die Burgruine und machte sie wieder bewohnbar. Nach seinem Tod wurde die Schönburg an die Stadt Oberwesel veräussert. Sie unterlag bis zu den 80er Jahren zahlreichen Restaurierungs- und Ausbaumassnahmen, sodass sie heute wieder ein sehenswertes Bauwerk mit verschiedenen Unternehmungsmöglichkeiten darstellt. Die Burg lässt sich nach einem 30-minütigen Aufstieg durch steile Serpentinen erklimmen, ist aber auch mit dem Auto zu erreichen. Die Route bietet einige schöne Aussichtspunkte. Aber auch von den äusseren Burghöfen und der Flaggenwiese der Schönburg kann eine tolle Aussicht genossen werden. Im anliegenden Turmmuseum bekommt der Besucher einen Eindruck vom damaligen Verteidigungsposten. Unterstützt wird die Wirkung von einer Steinschleudersimulation. Ganz oben befindet sich eine Aussichtsplattform, die einen imposanten Ausblick auf das schöne Rheintal zulässt. Im Burghotel kann der Besucher in luxuriösen Zimmern nächtigen, die durch ihre mittelalterliche Ausgestaltung eine Übernachtungsmöglichkeit der besonderen Art sind. Ebenso eindrucksvoll eingerichtet ist das dazugehörige Burgrestaurant, das über verschiedene Säle und eine hübsche Aussenterrasse mit Weitblick verfügt:

Holzbrücke über den Halsgraben und die fast zwanzig Meter hohe Schildmauer (Hoher Mantel):

Unteren Burghof mit Schildmauer:

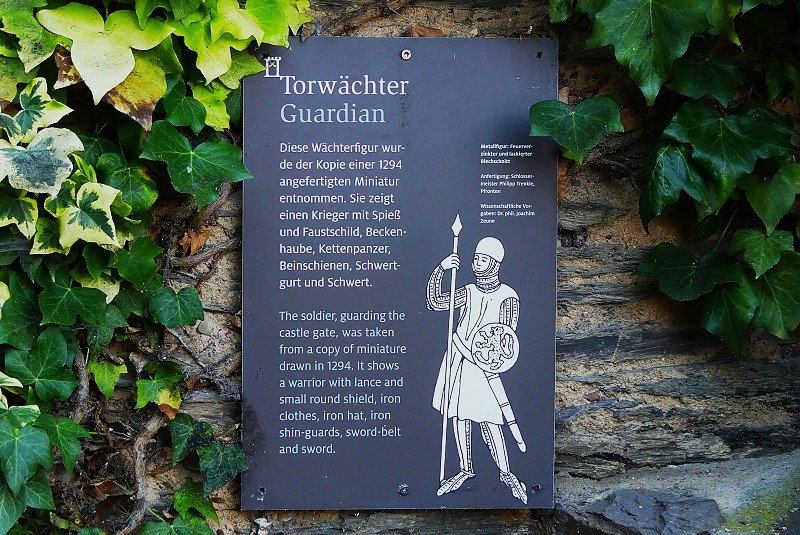

Torwächter:

Blick zum Palas (Kolpinghaus) mit den Resten des fünfeckigen Bergfrieds:

Torturm:

Barbarossaturm:

Schildmauer und Torturm von Norden:

Aussicht vom Pfalzblick auf Oberwesel und den Rhein:

Users Today : 77

Users Today : 77 Users Yesterday : 396

Users Yesterday : 396