Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten

16.08.2024: Der Bahnhof Edingen liegt in Edingen-Neckarhausen an der früheren Strecke der OEG (Oberrheinische Eisenbahn) zwischen Heidelberg und Mannheim, die heute als Linie 5 von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH betrieben wird. In diesem Abschnitt verkehren die rnv-Züge als Eisenbahnen. Neben der Linie 5 hält auch die Expresslinie 9E am Bahnhof Edingen sowie die Buslinie 42, die hier endet. Der Bahnhof verfügt über vier Gleise, davon drei Durchgangsgleise die im regulären Verkehr genutzt werden, und ein Endgleis direkt am Bahnhofsgebäude:

16.08.2024: Neben dem Edinger Schlösschen befindet sich die Ehemalige Gräfliche von Oberndorff’sche Brauerei, die 1995 unter Beibehaltung der Originalfassaden in Wohnanlagen umgewandelt wurde:

16.08.2024: Das Edinger Schlösschen ist der einzige im echten Barockstil erhaltene Repräsentativ-Bau in Edingen-Neckarhausen. 2011 konnte ihn die Gemeinde erwerben, wenig später schon gründete sich aus dem Impuls aller vier Ratsfraktionen heraus der Förderverein Edinger Schlösschen e.V., der heute schon über 150 Mitglieder zählt und seit Anfang 2013 auch Aufgaben der Hausverwaltung übernommen hat. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, zum Erhalt und zur Sanierung dieses architektonischen Kleinods beizutragen und es aus dem Dornröschenschlaf der reinen Wohnvermietung heraus nach und nach für die Allgemeinheit zu öffnen:

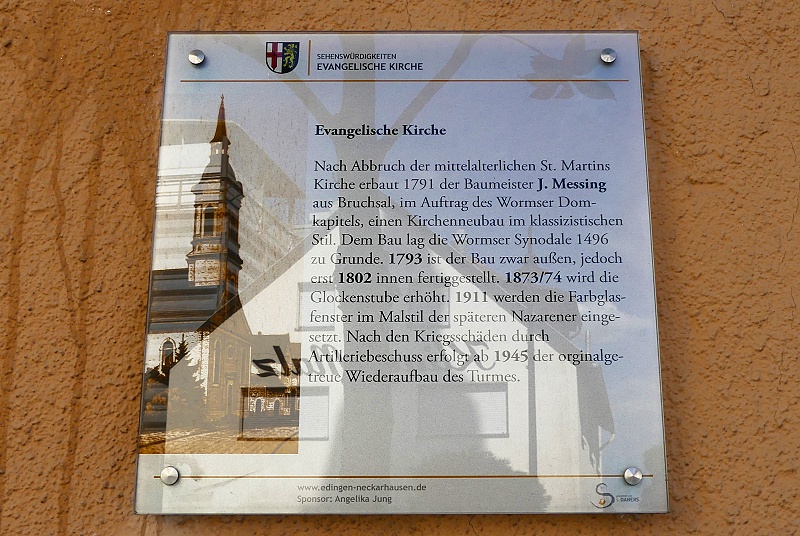

16.08.2024: An der Hauptstrasse in Edingen befindet sich die klassizistische evangelische Kirche von 1792 mit neun Glocken. An der Stelle der heutigen Kirche, dem etwa höchsten Punkt des ehemaligen Dorfes Edingen, stand nachweislich bereits vorher eine Kirche, vielleicht dazwischen noch eine weitere. Die heutige einschiffige frühklassizistische verputzte Kirche mit eingezogenem Frontturm wurde 1789/92 nach Plänen von Baumeister J. Messing errichtet und erhielt 1873/74 einen Turmaufbau im neubarocken Stil:

16.08.2024: Das vorhandene Rathaus des früheren Ortsteils Edingen der heutigen Gemeinde Edingen-Neckarhausen wurde umgebaut und erweitert (2002). Es ist jetzt das Rathaus der Gemeinde Edingen-Neckarhausen, aber stadträumlich wichtiger Teil des Ortsteils Edingen. Das gesamte Rathaus wurde mit einem geneigten Dach versehen. Unter dem Dach befindet sich über dem früheren Rathaus der Bürgersaal. Zusätzliche Büro-, Sitzungs- und Personalräume waren Bestandteil der Rathauserweiterung. An der Südwestfassade wurde durch eine Solaranlage ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz gesetzt. Die Solarfassade liefert nicht nur Strom, sondern informiert auch über ihren Betrieb und ihre Effizienz. Sie dient damit auch als Anregung für die Bürger, ähnliche klimagerechte Massnahmen durchzuführen:

16.08.2024: Die ehemalige römisch-katholische Pfarrkirche St. Michael in Neckarhausen ist ein geschütztes Kulturdenkmal nach dem Denkmalschutzgesetz. Die barocke Kirche wurde 1960 profaniert, nachdem neben ihr die neue Pfarrkirche fertiggestellt war. Sie dient derzeit als Veranstaltungsraum der Kirchengemeinde. Die von Franz Wilhelm Rabaliatti entworfene giebelständige Saalkirche wurde 1781/83 unter Leitung des Bauinspektors Johann Faxlunger errichtet. Sie besteht aus einem Langhaus, einem dreiseitig geschlossenen Chor im Westen und einer von Pilastern in drei Teile gegliederten Fassade im Osten. Aus dem Satteldach des Langhauses erhebt sich ein quadratischer Dachturm, der die Turmuhr und den Glockenstuhl enthält und mit einer Zwiebelhaube bedeckt ist:

16.08.2024: Die beim Freizeitbad in Neckarhausen gelegene Eduard-Schläfer-Halle ist als Mehrzweckhalle nutzbar und Stätte vieler kultureller Veranstaltungen. Darüber hinaus findet dort auch Schulsport und Übungsbetrieb der Vereine statt. Eine gut ausgestattete Küche mit Inventar sowie Tische und Stühle sind vorhanden. Zusätzlich können mobile Bühnenelemente gestellt werden:

16.08.2024: Das heutige Schloss hat seinen Ursprung in der alten Thurn- und Taxis Posthalterei, die seit mindestens 1634, wahrscheinlich sogar seit 1614 in Neckarhausen bestand. 1699 wurde die Posthalterei aufgelöst und Johann Georg von Susmann (1694 bis 1775), der am kurpfälzischen Hof Karriere machte, baute noch vor 1747 auf dem Gelände der alten Poststation ein standesgemässes Herrenhaus. 1777 erwarb Freiherr Franz Albert von Oberndorff das Susmannsche Gut. Graf Alfred von Oberndorff liess in den Jahren 1824/25 weitere Umbauten vornehmen, die dem Schloss sein klassizistisches Aussehen gaben. In einem weiteren Umbau noch vor 1850 wurde das bis dahin freistehende Herrenhaus mit den beiden Seitengebäuden durch Terrassen verbunden. Der wesentliche Schritt zur heutigen Schlossanlage wurde im Auftrag des Grafen Friedrich von Oberndorff durch den Umbau 1910/11 vollzogen. Das Schloss wurde 1960 an die damals noch eigenständige Gemeinde Neckarhausen verkauft und im Jahr 1980 von der Gemeinde Edingen-Neckarhausen vollständig renoviert. Weitergehende Sanierungsmassnahmen wurden 2013/2014 durchgeführt. Im Schloss selbst sind Teile der Gemeindeverwaltung sowie verschiedene Einrichtungen und Vereine beheimatet. Im besonderen Ambiente des früheren Speisesaals finden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt. Auch heute noch dient der festliche Saal für die Ratssitzung. Im Erdgeschoss des Südflügels findet sich die Gemeindebücherei wieder:

Orangerie:

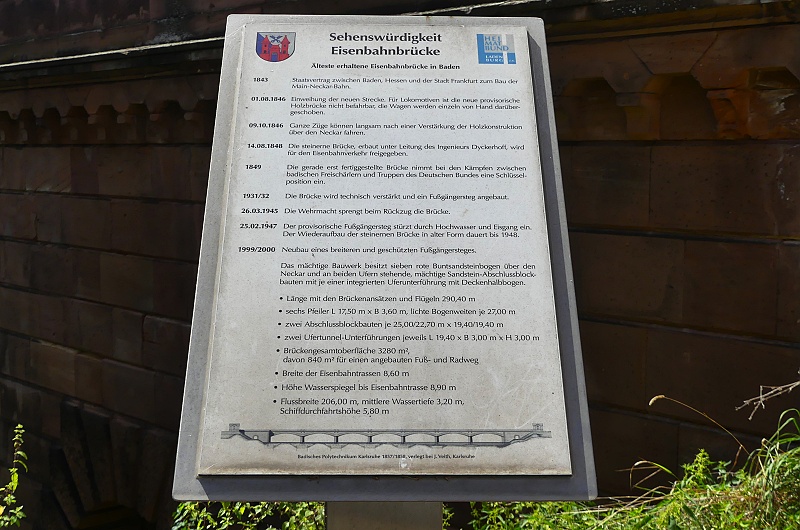

16.08.2024: Die Neckarbrücke Ladenburg ist eine Eisenbahnbrücke über den Neckar im Zuge der Main-Neckar-Eisenbahn. Es handelt sich um eine steinerne Bogenbrücke, die mit sieben Bögen den Fluss überspannt. Sie trägt heute die zweigleisige elektrifizierte Hauptstrecke von Frankfurt am Main nach Mannheim und Heidelberg. Die Main-Neckar-Eisenbahn von Frankfurt nach Heidelberg begann Ihren Betrieb 1846, ohne dass die beiden grössten Ingenieurbauwerke der Strecke, die (alte) Main-Neckar-Brücke über den Main in Frankfurt und die Neckarbrücke bei Ladenburg, fertiggestellt waren. An beiden Stellen entstanden Provisorien, bis die beiden Steinbrücken 1848 erbaut waren: In Frankfurt wurde der Betrieb nur bis zum südmainischen Ufer in den Sachsenhäuser Bahnhof (später: Lokalbahnhof) über die Spitzkehre des Bahnhofs Mainspitze geführt, in Ladenburg über eine provisorische Holzbrücke. Ab dem 14. Juni 1846 verkehrten die Züge beidseits bis zur Brücke, die Fahrgäste mussten die provisorische Brücke noch zu Fuss überqueren. Ab dem 27. Juli 1846 verkehrten die Züge durchgehend zwischen Frankfurt und Heidelberg, die Wagen wurden aber auf die Brücke geschoben und von der anderen Seite von einer zweiten Lokomotive abgeholt. Lokomotiven durften die Brücke noch nicht befahren. Das war erst ab dem 9. Oktober 1846 möglich. Am 24. August 1848 konnte dann die steinerne Brücke in Betrieb genommen werden. Bei der Niederschlagung der Badischen Revolution 1849 war die Neckarbrücke in Ladenburg heftig umkämpft. 1945 wurde die Brücke gesprengt. 1946 wurde sie behelfsmässig, 1948 endgültig in der alten Form wieder hergestellt:

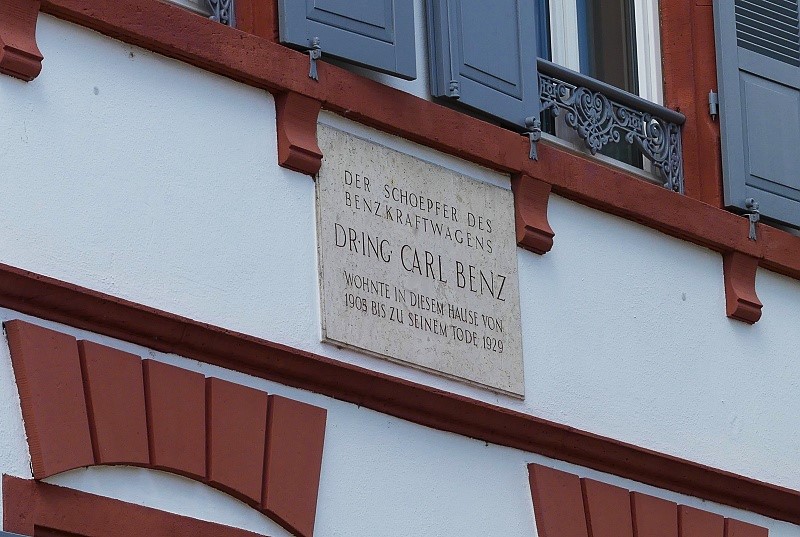

16.08.2024: Nicht weit vom Neckar stand ausserhalb der Stadtmauern der Bauernhof von Ignaz und Georg Vogel. 1877/78 errichtete der Heidelberger Christian Friedrich Leonhard, Brauereidirektor der Oberndorffschen Brauerei / ab 1899 Edinger Aktienbrauerei ein dreistöckiges Wohnhaus an der Strasse. Das dahinter liegende Gelände wurde zum Park, wo noch Reste vom alten Bauernhof stehen blieben. Bertha Benz (1849-1944), die Ehefrau von Carl Benz (1844-1929), kaufte 1905 von der Ehefrau des Brauereidirektors das Anwesen. An der Nordseite wurde eine Veranda mit Flachdach angebaut. An der Südseite entstand 1905/06 ein zweistöckiger Anbau mit Flachdach und Aussentreppe in den Park. Die Nutzfläche des Hauses wurde so um ein Drittel erweitert. Im alten Bestand wurde zur Strasse hin eine Dachgaube zum spitzen Ziergiebel umgebaut. So entstand ein ansehnliches Wohnhaus. 1921 wurde anstelle des Flachdachs ein Steildach mit Treppengiebel und ausgebautem Dachgeschoss wie auf der Nordseite hergestellt. Das Untergeschoss war und ist zugleich Gartengeschoss. Es ist vom Park an der Rückseite des Hauses ebenerdig im Bereich des Anbaus von 1905 zu betreten. Dort geht es über eine Treppe in das tieferliegende Niveau des ursprünglichen Wohnhauses von 1877/78. Nach dem Auszug der letzten Bewohner der Familie Benz erwarb 1969 die Stadt Ladenburg das Anwesen. Das Haus wurde als Gaststätte und Sportlerheim genutzt. 1985 kaufte die Daimler-Benz AG Gebäude sowie Gelände und sanierte grundlegend. Heute wird das Gebäude für Seminare und Fortbildungen des Konzerns genutzt. Im Erdgeschoss ist die Geschäftsstelle der 1986 anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Patentschrift des ersten Automobils gegründete Daimler und Benz Stiftung untergebracht:

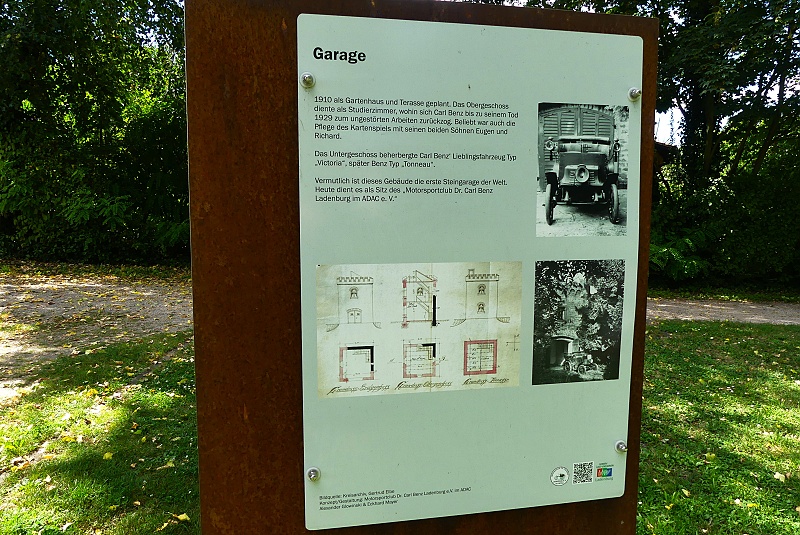

Älteste geplante Auto-Garage der Welt – in diesem idyllisch im Park gelegenen Turm verwahrte Carl Benz sein Lieblingsauto vom Typ Viktoria aus dem Jahr 1893. Über der Garage war seine Studierstube, wohin er sich zur ungestörten Arbeit zurückziehen konnte. Bis in die 60er Jahre stand anstelle des Viktoria ein Tonneau von 1901:

Users Today : 129

Users Today : 129 Users Yesterday : 814

Users Yesterday : 814