Kirchen

25.08.2021: Im Gemeindegebiet Niederhausens gibt es insgesamt drei katholische Kirchengemeinden. Es sind Maria Königin in Niedernhausen, St. Michael in Oberjosbach und St. Martha in Engenhahn, seit einigen Jahren mit umliegenden Gemeinden zusammengefasst zur Pfarrei St. Martin Idsteiner Land mit Sitz in Idstein. Die alte katholische Kirche in Niedernhausen wird heute als Kulturzentrum genutzt:

25.08.2021: Die Kirche wurde unter Leitung von Johann Jakob Bager erbaut und am 20. August 1730 eingeweiht. Der oktogone Zentralbau im barocken Stil lädt zum Verweilen ein. Die Kirche bietet rund 350 Personen Platz. Sie wirkt, obgleich sie achteckig ist, rund, da die Außenpilaster neben den Fenstern so platziert sind, dass die Ecken kaum sichtbar werden. Hinzu kommt das in sich gerundete Dach. Um auf dem feuchten Boden bauen zu können, musste zuerst ein Pfahlrost aus rund 250 Eichenstämmen in den Boden getrieben werden, auf dem die Kirche bis heute gegründet ist:

20.08.2021: Es handelt sich bei der evangelischen Kirche in Rüdesheim um eine in den Jahren 1852-55 nach Plänen des Kreisbaumeisters Wilhelm Rock und des Architekten Philipp Hoffmann erbaute neuromanisch-neugotische Kirche mit kreuzförmigen Grundriss und Westturm. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie durch Bombenangriffe 1944 zerstört und bis 1951 mit vereinfachter Inneneinrichtung wieder hergestellt:

20.08.2021: Die aus dem 14. Jahrhundert stammende Kirche St. Jakobus am Marktplatz soll von Ritter Johann Brömser erbaut worden sein. Eine Wetterfahne mit Halbmond und Stern auf dem Turm soll an die Kreuzzüge erinnern, an welchen der Ritter Brömser teilnahm. Das Kirchengebäude war im Mittelalter Teil der Stadtbefestigung. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche fast vollständig zerstört und anschließend mit rheinischem Bruchstein-Mauerwerk wieder aufgebaut. Sehenswert sind die mittelalterlichen Bildnisgrabsteine des Rüdesheimer Adels sowie das gotische Tympanon am Portal. Die Schmuckfläche zeigt das von Engeln getragene Schweisstuch der heiligen Veronika im oberen Abschnitt und unten die Anbetung der Heiligen Drei Könige. In der Kapelle des Turmes ist zwischen zwei Säulen aus dem 11. Jahrhundert ein Gnadenbild des Klosters Nothgottes zu sehen. In der ehemaligen Sakristei bietet die Marienkapelle eine zierliche Madonna mit Kind von ca. 1330:

19.08.2021: Am 1. Juli 1858 wurde der Grundstein zur Johanneskirche gelegt. Dem waren umfangreiche Überlegungen und Gespräche vorausgegangen. Ein Grundstück musste gesucht werden, und die Finanzierung galt es zu sichern, da die Evangelische Gemeinde in ihren Anfängen nicht die Kraft hatte, solch ein Projekt alleine zu bewältigen.

1856 hatte der Binger Kreisbaumeister Köhler den Grundriss dem zuständigen grossherzoglichen Oberbaudirektor in Darmstadt zur Genehmigung vorgelegt. Er konzipierte eine rechteckige Grundfläche mit dreiseitig geschlossenen Chor, ergänzt um eine kleine Sakristei und einem vorgelagerten Turm. Der Kirchenraum wurde als Saalbau mit gerader und geschlossener Decke konzipiert. Bei der farblichen Gestaltung griff man die Vorstellungen der damaligen Zeit auf, so wurde z.B. für die Aussenmauer blosser Haustein verwandt, um eine vermeintliche mittelalterliche Romantik nachzuempfinden. Am 3. September 1860 konnte die Kirche schliesslich feierlich eingeweiht werden. 1958 wandelte sich bei der Kirchenrenovierung das innere Erscheinungsbild des Gotteshauses grundlegend. Nach einer ausführlichen Dokumentation der Denkmalbehörde aber hat die Kirche im Jahre 1983 in ihrer Ausmalung weitgehend den historischen Charakter der Anfangsjahre zurückerhalten. Doch vieles hat sich seit der Grundsteinlegung verändert. Die Kirche steht mittlerweile nicht mehr am Stadtrand, sondern mitten in Bingen. Die evangelische Gemeinde ist gut integriert und so kam man in den 1990er Jahren zu dem Entschluss, dass die evangelische Kirche einen Namen erhalten sollte, so wie die umliegenden katholischen Kirchen auch. Nach intensiver Diskussion in der Gemeinde entschied man sich für den Namen Johanneskirche:

19.08.2021: Man braucht sich nur bewusst zu machen, dass die Römer bereits in den Jahren vor Christi Geburt genau an dieser Stelle einen Göttertempel erbaut hatten. Das Schenkungsverzeichnis der Abtei Lorsch für das Jahr 793 erwähnt St. Martin erstmals urkundlich. 883 wird das romanische Bauwerk zerstört und 1220 wieder neu ein-geweiht. Als am 14. August 1403 ein Stadtbrand ausbricht, fällt fast die ganze Kirche in Schutt und Asche. Dreizehn Jahre später wird eine neue St. Martinskirche im gotischen Stil fertig gestellt. Da St. Martin eine Stiftskirche war, wurde 1505 der Barbarabau als Pfarrkirche erweitert. In der folgenden Zeit erlebte die Kirche viele Veränderungen, Altäre und Kunstschätze gingen verloren oder wurden verkauft. Am 1. April 1930 verlieh Papst Pius XI. St. Martin den Titel einer päpstlichen Basilika. Nach der Bombardierung 1944 stürzten das Gewölbe des Hauptschiffes und ein Teil des Hochaltars ein. Heute erwartet die Besucher wieder ein Gotteshaus von besonderer Schönheit:

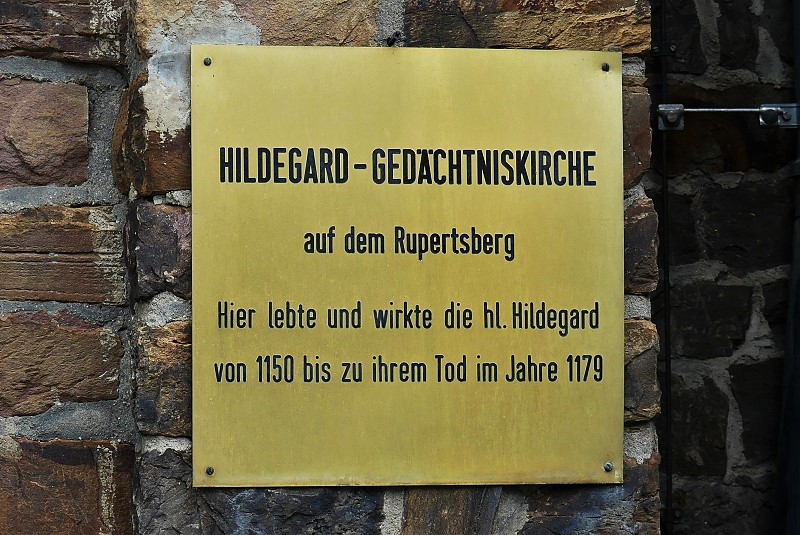

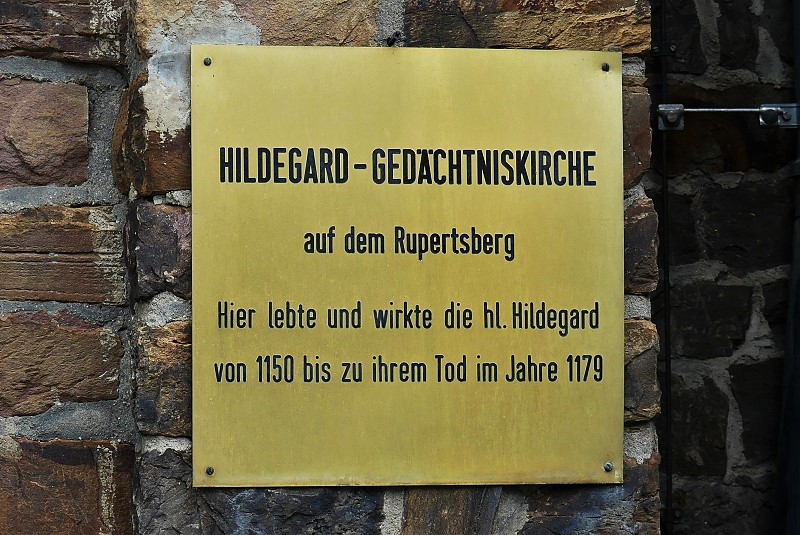

19.08.2021: Die mächtige Doppelturmfassade der katholischen Pfarrkirche St. Ruprecht und St. Hildegard wurde 1890-1892 nach Plänen von Carl Rüdell und Richard Odenthal aus Köln errichtet. In Anlehnung an die Klosterkirche des Ruprechtsklosters führte man die Kiche in romanischen Bauformen aus. Nach Kriegsschäden 1944 wölbte man das Mittelschiff 1950 nicht wieder ein, sondern versah den Raum mit einer Flachdecke. Die ursprüngliche Malerei ist einer Farbgestaltung gewichen, die in mittelalterlichen Kirchen verbreitet ist. Der Innenraum beeindruckt durch seine Grösse und seine figürliche Bauplastik:

19.08.2021: Die evangelische Kirche wurde in den Jahren 1894/95 nach den Plänen des Geheimen Regierungsbaurates Hermann Cuno als Jubiläumskirche errichtet. Anlass war das 50-jährige Bestehen der Gustav-Adolf-Stiftung. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Kirche schwer beschädigt, wurde jedoch schon ab dem Jahr 1948 wiederaufgebaut. Der kreuzförmige Zentralbau mit Chor und Ostturm weist gotische Elemente auf, der Innenraum wirkt dank des offenen Dachstuhls besonders grosszügig. Die Orgel wurde erst 1993 eingebaut:

21.07.2021: Die Stadtkirche zu Limburg ist eine katholische Kirche gelegen am Bischofsplatz. Das mittelalterliche Gebäude stammt vermutlich aus dem anlaufenden 14. Jahrhundert und wurde vom Orden der Franziskaner errichtet. Als Vorgängerbau diente eine hölzerne Kirchenanlage. Ursprünglich wurde das steinere Nachfolgegebäude im Stile der Gotik errichtet, erfuhr jedoch massive Umbaumaßnahmen im 18. Jahrhundert, wobei man sich am Barock orientierte. Im Jahre 1820 übernahm die Stadt Limburg selbst die Kirche und erklärte sie zur Stadtkirche. Sie wurde ab 1827 in das neu errichtete Bistum Limburg eingegliedert – dem sie bis heute angehört:

Users Today : 1076

Users Today : 1076 Users Yesterday : 1467

Users Yesterday : 1467