Waterclerk

28.07.2025: Aufgrund der politischen Diskriminierung der Hugenotten in Frankreich emigrierten viele gläubige Franzosen. Ab 1689 trafen in der Stadt Burg die ersten Hugenottenfamilien ein. Bis 1704 vergrösserte sich die französische Gemeinde zunächst auf 53 Familien mit 172 Personen. Darunter befanden sich z.B. die Familien Delorme (1690) und Patté (1692). Die Nachkommen sind noch heute in Burg etabliert. Das heutige Burger Hugenottenkabinett ist ein über 300 Jahre altes Fachwerkhaus. Lange Zeit diente es als Pfarr- und Pfarrwitwenhaus. 2005-2006 wurde es mit Hilfe kirchlicher und öffentliche Gelder, Spendenmittel und viel ehrenamtlichem Engagement saniert. Heute beherbergt es eine Pfarrdienstwohnung und Gemeinderäume. Das Hugenottenkabinett bildet das Herzstück dieses Gebäudes. Hier haben Besucher die Möglichkeit, einen authentischen Einblick in die Geschichte der Hugenotten sowie deren einmalige Bedeutung für die Stadtentwicklung zu bekommen. Interessante Daten und Dokumente von Glaubensflüchtlingen können eingesehen werden. Zahlreiche Bücher, Bilder und Filme über das Leben und die Herkunft der Hugenotten sowie anderer Reformierter werden gezeigt. Die Kirche Sankt Petri, ehemalige Kirche der Hugenotten und heute der älteste Sakralbau der Stadt, kann im Rahmen eines Besuches des Hugenottenkabinetts besichtigt werden. Führungen und Vorträge sind nach vorheriger Anmeldung möglich:

28.07.2025: Das repräsentative Gebäude (um 1900) am Markt 8/9 war lange Zeit Sitz des Hauptpostamtes Burg. Es diente nicht nur als Postamt, sondern beherbergte zuletzt auch einen Zustellstützpunkt, Postfachanlagen und eine Postbank-Filiale. Die Deutsche Post ist bereits seit mehreren Jahren nicht mehr Eigentümerin der Immobilie. Das Gebäude wurde an einen privaten Investor verkauft:

28.07.2025: Die historische Wassermühle an der Ihle ist als Kulturdenkmal gelistet. Sie befindet sich im Breiten Weg 11-13. Das Gebäude ist ein markantes Zeugnis der Industriegeschichte von Burg, der Stadt der Türme. Historische Ansichten zeigen das Gebäude bereits um 1905 als zentrales Element des Stadtbildes nahe der Oberkirche. Die Mühle liegt direkt an der Ihle und ist ein beliebter Orientierungspunkt für Wanderungen und Rundwege durch die historische Altstadt:

28.07.2025: Das erste Burger Rathaus wurde in der Zeit der städtischen Selbstverwaltung 1224 im romanischen Baustil erbaut. Heute sind nur noch die massiven Feldsteinmauern im Grundriss des Kellers vorhanden. Das historische Rathaus, welches heute in einem leuchtenden Weiss und Gelb erstrahlt, wurde um 1550 gebaut. Bei einer dritten Umgestaltung 1702 erhielt das Rathausgebäude seine barocken Akzente. Schliesslich wurde es 1893 um das dritte Stockwerk erhöht. Im grossen Rathaussaal befindet sich eine Nachbildung des ältesten Wappens der Stadt. Heute beherbergt das Haus u.a. das Burger Standesamt:

28.07.2025: Das Haus in der

28.07.2025: Die Oberkirche von Burg strahlt eine ruhige Erhabenheit aus. 1186 erstmals erwähnt, erzählen ihre Steine bewegte Geschichten. So fallen die unterschiedlichen Spitzen auf den zwillingsgleichen Feldsteintürmen auf. Die eine schlank aufstrebend, die andere mit barocker Haube und Türmerwohnung. Vom romanischen Ursprungsbau sind nur noch das Westwerk und eine Apsis im Seitenschiff erhalten. Dennoch gehört Unser Lieben Frauen heute mit Recht zum Netzwerk Strasse der Romantik. Nach dem grossen Stadtbrand von 1268 begann der langwierige gotische Neubau. Bis 1455 entstand eine dreischiffige Hallenkirche mit spätgotischen Masswerkfenstern und aufwendigem Backsteingiebel. Der prächtige Renaissance-Altar wurde Anfang des 17. Jahrhunderts vom Magdeburger Meister Michael Spiess geschaffen. Seine Alabasterreliefs zeigen Szenen aus Altem und Neuem Testament. Die hölzerne Kassettendecke von 1592 und gotische Wandmalereien vervollständigen das Ensemble:

28.07.2025: Der Wachturm ist ein Relikt der ersten Stadtbefestigung aus dem 11. Jahrhundert, vormals eckig, wurde er auf Grund der besseren Verteidigung gegen Kanonenkugeln abgerundet. Neben dem Turm befindet sich die sogenannte Katzentreppe, über die steinerne Geschosse für die Katapulte und Schleuder, auch Katzen genannt, herangeschafft wurden. Später wurden diese Steine als sogenannte Katzenköpfe beim Strassenbau verwendet. Seinen Namen erhielt der Hexenturm zur Zeit der Hexenverfolgung als dort die vermeintlichen Hexen eingesperrt wurden. So diente der Turm mit seinem sechs Meter tiefen Verlies ab dem 17. Jahrhundert der Inhaftierung von Frauen. In diese sogenannten Hexenprozesse waren auch Töchter bekannter Burger Familien involviert. Die bekanntesten Insassinnen waren z.B. die als Hexe bezichtigte Schwarze Barbara sowie die als Kindesmörderin überführte Marie Huhn. Bis 1846 wurde der Turm so als Kriminalgefängnis für lüderliche Mädgens genutzt. 1885 sollte er abgerissen werden, weil er keinen Verwendungszweck mehr erfüllte. Die Regierung in Magdeburg verhinderte dies. Zehn Jahre später wurde der Abriss des Turms erneut diskutiert. Ab 1985 wurde der Hexenturm saniert und schliesslich in den Stand eines Denkmals erhoben:

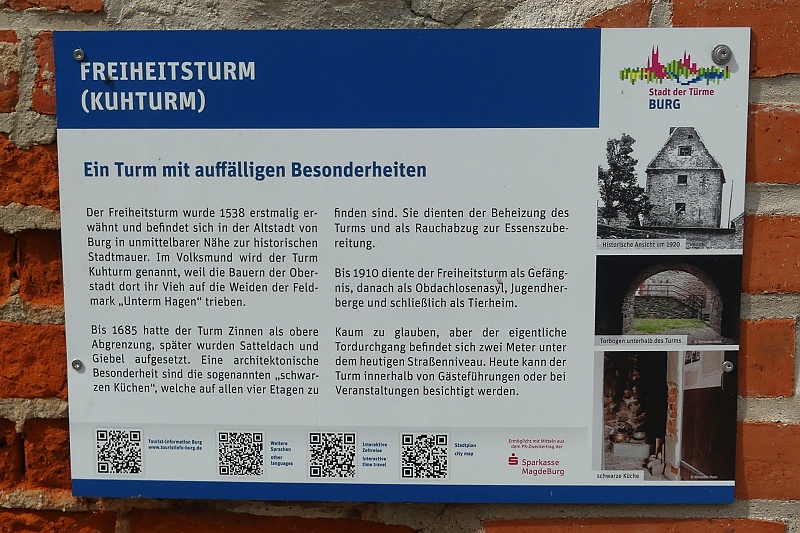

28.07.2025: Der Freiheitsturm wurde 1538 erstmalig erwähnt und befindet sich in der Altstadt von Burg in unmittelbarer Nähe zur historischen Stadtmauer. Im Volksmund wird der Turm Kuhturm genannt, weil die Bauern der Oberstadt dort ihr Vieh auf die Weiden der Feldmark Unterm Hagen trieben. Bis 1685 hatte der Turm Zinnen als obere Abgrenzung, später wurden Satteldach und Giebel aufgesetzt. Eine architektonische Besonderheit sind die sogenannten schwarzen Küchen, welche auf allen vier Etagen zu finden sind. Sie dienten der Beheizung des Turms und als Rauchabzug zur Essenszubereitung. Bis 1910 diente der Freiheitsturm als Gefängnis, danach als Obdachlosenasyl, Jugendherberge und schliesslich als Tierheim. Kaum zu glauben, aber der eigentliche Tordurchgang befindet sich zwei Meter unter dem heutigen Straßenniveau. Heute kann der Turm innerhalb von Gästeführungen oder bei Veranstaltungen besichtigt werden:

28.07.2025: Das Haus in der Berliner Strasse Nummer 38 ist das nachweislich älteste Gebäude der Stadt Burg. 1589 wurde es erstmals urkundlich erwähnt, jedoch wird vermutet, dass es noch viel älter ist. Im 19. Jahrhundert diente das Haus als Tuchfabrik, in welchem es 1808 einen gewaltigen Tuchmacheraufstand gab. 1835 wurde das Haus zum Schulgebäude und diente als Wohnung für Lehrer. Als die katholische Gemeinde das Grundstück erwarb, wurde die darauf vorhandene Scheune ab 1839 bis zur Einweihung der Kirche Sankt Johannis Baptist im Jahr 1906 als Notkirche genutzt und Pfarrer zogen in das Haus. Im Jahr 1902 diente das Gebäude als Wohnhaus für acht Familien und später ebenso als Zigarren- und Schokoladengeschäft (1925). 2007 wurde das Haus nach umfangreichen Sanierungsarbeiten der Öffentlichkeit übergeben. Heute befindet sich hinter der schmucken Fachwerkfassade die Stadtbibliothek Brigitte Reimann. Sie ist nach der Schriftstellerin (u.a. Buch Franziska Linkerhand) benannt. Besonderheiten der Bildungseinrichtung mit musealem Charakter sind eine Schwarze Küche sowie die Büchersammlung von und über die Burger Schriftstellerin Brigitte Reimann. Zahlreiche Lesungen, Projekte sowie Informations- und Kulturveranstaltungen für jedes Alter finden hier statt:

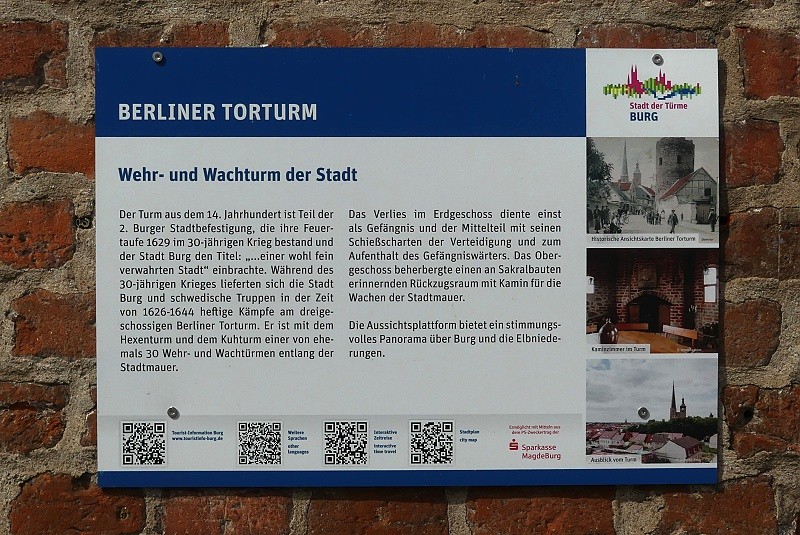

28.07.2025: Der Turm aus dem 14. Jahrhundert ist Teil der Zweiten Burger Stadtbefestigung, die ihre Feuertaufe 1629 im Dreissigjährigen Krieg bestand und der Stadt Burg den Titel: „…einer wohl fein verwahrten Stadt“ einbrachte. Während des Dreissigjährigen Krieges lieferten sich die Stadt Burg und schwedische Truppen in der Zeit von 1626-1644 heftige Kämpfe am dreigeschossigen Berliner Torturm. Er ist mit dem Hexenturm und dem Kuhturm einer von ehemals 30 Wehr- und Wachtürmen entlang der Stadtmauer. Das Verlies im Erdgeschoss diente einst als Gefängnis. Der Mittelteil diente mit seinen Schiessscharten der Verteidigung und zum Aufenthalt des Gefängniswärtners. Das Obergeschoss beherbergte einen an Sakralbauten erinnernden Rückzugsraum mit Kamin für die Wachen der Stadtmauer. Der grosse offene Kamin im oberen Raum, über dem eine Nachbildung des frühen Burger Wappens von 1550 hängt, spendete den Wachposten in der kalten Jahreszeit wohlige Wärme:

28.07.2025: Besuch Bismarckturm Burg bei Magdeburg (Höhe: 27 m, Einweihung: 1907). Der Burger Bismarckturm aus dem Jahre 1906 ist ein stattliches Wahrzeichen zu Ehren und Gedenken des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck. Der 27 Meter hohe Aussichtsturm aus Granit und Klinker steht auf dem Windmühlenberg – einem Ausläufer des Fläming-Höhenzuges. Der Bau des Bismarckturms entsprang einer Idee einiger Bismarck-Verehrer des 20. Jahrhunderts. Dank eines Spendenaufrufs konnte die Finanzierung sichergestellt werden, sodass der Bismarckturm 1907 feierlich eröffnet wurde. Der Heimatverein Burg und Umgebung e.V. setzte sich 2004 für die Sanierung des Turms ein, wodurch die Begehung zum Bismarck-Jubiläum 2007 ermöglicht wurde. Bei einer Begehung hinauf Richtung Aussichtsplattform erfahren Sie Wissenswertes aus der Zeit Bismarcks sowie zur Bedeutung des Turmes: