Waterclerk

18.07.2024: Besuch Bismarckturm Bensheim (Höhe: 19 m, Einweihung: 1902). Der Bismarckturm, der landläufig als Hemsbergturm bekannt ist, ist eines der Wahrzeichen Bensheims und ein beliebter Ausflugsort, nicht nur für Bensheimer. Er erfreut sich grosser Beliebtheit bei Gross und Klein. Für den Erhalt und die Pflege des Turms und das angrenzende rund 3500 qm grosse Areal wurde im Jahr 2017 der Hemsbergturm-Verein aus einer Initiative von Zeller Bürgern und den Ortsbeiratsmitgliedern von Zell und Bensheim-Mitte gegründet. Zuvor gehörte der Hemsbergturm dem Odenwaldclub Bensheim seit der Fertigstellung im Jahr 1901. Als Bensheimer Bauwerk wurde der Turm von keinem Geringeren und weit bekanntem Architekten Heinrich Metzendorf entworfen. Unschwer zu erkennen ist seine Handschrift am Turm und dem dazugehörigen Gebäude. Zu den Geldgebern gehörten der Gesamt-Odenwaldclub, der OWK Bensheim, der Verschönerungsverein Bensheim und Kommerzienrat Euler. Der Turm misst 22 Meter und ist mittels einer gut erhaltenen Holztreppe zu erklimmen, wenn der Wirt des Hemsbergturmes die Schänke geöffnet hat. Unschwer zu erkennen ist dies, wenn die Fahne gehisst ist. Dann kann man sich nach dem Aufstieg mit gekühlten Getränken und Hausmannskost stärken:

18.07.2024: Der Luginsland, häufig auch als Blaues Türmchen oder Eckturm bezeichnet, ist ein Aussichtsturm und ein Kulturdenkmal in Bensheim an der Bergstrasse. Der Luginsland ist Teil des ehemaligen Bassmannparks, der sich vom Schönberger Tal bis auf den Hohberg erstreckte. Die Anlegung des Parks, im Stil eines englischen Landschaftsgartens, geht vermutlich auf den schottischen Adeligen Thomas Abercromby Scott-Duff in der Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. 1883 errichtete der Wormser Textilfabrikant Wilhelm Valckenberg das Villenanwesen Amalienhof im Schönberger Tal und gelang zu dieser Zeit auch in den Besitz des Bassmannparks. 1910 wurde Heinrich Metzendorf von dem Fabrikanten mit der Planung und dem Bau eines Aussichtsturms auf dem Hohberg beauftragt. Der Turm bietet eine Aussicht nach Norden und Süden über Teile der Bergstrasse, nach Osten in den Odenwald und nach Westen in die Oberrheinische Tiefebene. Während die Parkanlage in der Folgezeit weitgehend überwucherte, blieb der Turm bis heute gut erhalten und ist ein Beispiel des Späthistorismus. Als Teil des Bassmannparks ist der Luginsland ein Kulturdenkmal. Heute befindet sich im Umfeld des Luginslands ein Spielplatz sowie ein anzumietender Grillplatz. Der Turm selbst ist nicht als Aussichtspunkt zugänglich. In der Bevölkerung Bensheims wird der Luginsland häufig als Blaues Türmchen bezeichnet. Der Luginsland ähnelt dem ebenfalls von Metzendorf im Jahr 1902 errichteten Bismarckturm auf dem benachbarten Hemsberg:

Blick vom Luginsland zum Felsberg (514 m) mit Sendemast und Ohlyturm:

18.07.2024: Die Friedhofskirche St. Crescens ist zusammen mit dem umgebenden Friedhof ein unter Denkmalschutz stehendes Kulturdenkmal. Die Kirche befindet sich in der Friedhofstrassee 41. Da im Stadtzentrum von Bensheim Platz für ein neues Rathaus benötigt wurde und der Kirchhof vor der St. Georgskirche zu klein wurde, entschlossen sich die Stadtväter Bensheims 1554 dazu, ausserhalb der Stadtmauern in südlicher Richtung einen neuen Friedhof anzulegen. Eine kleine Kapelle, die möglicherweise einen Turm hatte, wurde in den darauffolgenden Jahren errichtet. Die Kapelle wurde dann 1616 bis 1618 durch die heutige Friedhofskirche ersetzt. Der Bau fiel noch in die lutherische Zeit Bensheims. Von der alten Kapelle wurde die Ostwand für den Neubau genutzt. Dies ist an zwei kleinen mittlerweile verputzten Rundbogenfenstern zu erkennen. Der Bau wurde von Stadtbaumeister Hans Grunauer, den Ratsherren Werner Tuchscherer, Philipp Mahler und Jost Falck, sowie dem Mühlenarzt Bernhard Schmidt, geplant und geleitet. Maurermeister am Bau war Hans Rapbether:

18.07.2024: In geschichtlichen Dokumenten wurde bereits im Jahr 817 ein Vorgängerbau erwähnt. Historiker gehen davon aus, dass es die Hospitalkirche bereits im 14. Jahrhundert unter der Bezeichnung Heilig-Geist-Spitalkirche gab. Der heutige Altarraum wurde um 1500 an das Gebäude angebaut. Vermutlich diente das Kirchenschiff in der ersten Zeit als Krankensaal und erst später als Kirche. Wann es zu dieser Nutzungsänderung kam, ist jedoch nicht bekannt. 1706 fand eine erneute Weihung des Gebäudes statt. Zeitgleich erhielt es eine Glocke. Umfassende Sanierungsarbeiten an dem Bauwerk erfolgten im Jahr 1869. In diesem Zusammenhang wurden weite Teile des Mauerwerks mitsamt Dachstuhl restauriert. Drei Jahre später erfolgte die Weihung des Gotteshauses zu Ehren des Heiligen Joseph. Zum Einbau einer zweiten Glocke wurde 1894 der 1870 errichtete Dachreiter durch einen neuen ersetzt. Bei der Hospitalkirche handelt es sich um ein schlicht gehaltenes unverputztes Bauwerk, das aus Bruchsteinen besteht. Die Fenster sowie Teile der Giebelwände sind mit rotem Sandstein verkleidet. Der schmale Altarraum befindet sich gegenüber des Haupteingangs. Bei dem eher kleinen Gebäude handelt es sich von allen historischen Gründen um eines der bedeutendsten Bauwerke Bensheims. Aus diesem Grund steht die Hospitalkirche unter Denkmalschutz:

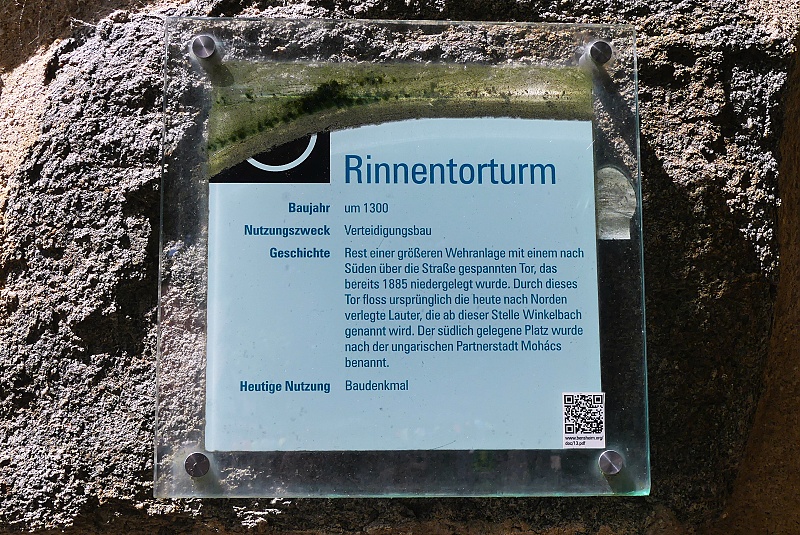

18.07.2024: Der Rinnentorturm, ein Überbleibsel der mittelalterlichen Stadtbefestigung, erhebt sich stolz als Zeuge vergangener Jahrhunderte. Errichtet im 13. und 14. Jahrhundert, diente das Rinnentor einst dazu, den westlichen Ausfluss der Lauter aus der Stadt zu sichern. Heute steht der Rinnentorturm als eindrucksvolles Relikt vergangener Zeiten da. Aus gelbem Sandstein erbaut, erhebt er sich majestätisch mit einem Spitzhelm, bedeckt mit roten Biberschwänzen. Ein unter Denkmalschutz stehendes Kulturdenkmal, das die Geschichte der Stadt Bensheim lebendig erhält:

BENSHEIM

(41.800 Einwohner, 115 m ü. NHN) ist eine Stadt im südhessischen Landkreis Bergstrasse. Bensheim liegt an der Bergstrasse und ist mit mehr als 40.000 Einwohnern die grösste Stadt des Kreises. Im Jahre 765 wird Bensheim im Lorscher Codex erstmals urkundlich erwähnt. Der Name Bensheim ist wohl auf einen Ritter Basinus zurückzuführen. Das ursprüngliche Basinsheim wird im Lauf der Jahrhunderte zu Bensheim. 956 erhält Bensheim das Marktrecht, im 13. Jahrhundert das Stadtrecht. Handel und Gewerbe blühen seitdem auf. Im Jahr 1301 wird Bensheim beim grossen Stadtbrand zerstört und in der Folge von wechselnden Obrigkeiten beherrscht. Im Jahr 1732 zerstört ein heftiges Unwetter mit verheerender Überschwemmung die damalige Holzbrücke über die Lauter. Daraufhin wird die sogenannte Mittelbrücke mit den Figuren der beiden Brückenheiligen Johannes von Nepomuk und Franz Xaver errichtet. 1803 fällt Bensheim an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Mit der nun beginnenden Industrialisierung werden die mittelalterlichen Vor- und Altstadtbereiche erweitert. Die Ansiedlung erster Industrien wird durch die 1846 eröffnete Main-Neckar-Bahn von Frankfurt nach Mannheim und Heidelberg begünstigt. Innerhalb von 100 Jahren verdreifacht sich die Einwohnerzahl auf über 9000. Um 1900 nimmt der Anteil an Industriearbeitern mit Nebenerwerbslandwirtschaft ebenso zu wie der an Beamten, Offizieren und Pensionären, deren Ansiedlung in bessere Wohngegenden gefördert wird. Zum 1. April 1939 werden die Gemeinden Auerbach, Schönberg und Zell eingemeindet. Erst 1971 kommen Fehlheim, Gronau, Hochstädten, Langwaden, Schwanheim und Wilmshausen hinzu. Kurz vor dem Einmarsch amerikanischer Truppen am 27. März 1945 werden durch Brandbomben fast 150 Wohn- und Geschäftshäuser in der Altstadt sowie die Pfarrkirche St. Georg und das Rathaus am Marktplatz zerstört. Nach der Beseitigung der Kriegsschäden und dem Wiederaufbau setzt Anfang der 1970er Jahre die Sanierung der Altstadt mit zahlreichen Fachwerkhäusern ein. 1968 wird das Parktheater eröffnet und zum Hessentag 1976 das Bürgerhaus errichtet. Heute lockt Bensheim mit seinem historischen Stadtkern und idyllischen Plätzen, die zum Flanieren und Entspannen einladen. Die malerische Innenstadt mit liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern und

ehemaligen Adelshöfen lädt ebenso zu einem Besuch ein wie diverse Orte ausserhalb.

Das Auerbacher Schloss, das im Jahr 2009 zu Hessens beliebtestem Bauwerk gewählt wurde, das 1857 eingeweihte Kirchberghäuschen und der Staatspark Fürstenlager in Bensheim-Auerbach – hier steht im Übrigen der älteste Mammutbaum auf europäischem Festland – sind sehr beliebte Ausflugsziele. Durch die Ansiedlung grosser Gewerbebetriebe zählt Bensheim auch zu den wirtschaftlich stärksten Städten in der Region. Viele international erfolgreich agierende Unternehmen sind hier angesiedelt.

Kolpinghaus – städtebaulich wirkungsvoll plaziertes Gebäude an der Ecke zur Neckarstrasse, wohl im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts erbaut. 1931 wurde das Gebäude von der Kolpingfamilie aufgekauft und für ihre Zwecke umgenutzt. Im Obergeschoss befindet sich eine zentrale Nische mit Josefsfigur:

Rinnentorturm:

Katholische Hospitalkirche St. Josef:

Friedhofskirche St. Crescens:

Blicke zum Hemsberg (262 m) auf dem Weg zum Luginsland (Blaues Türmchen):

Luginsland (Blaues Türmchen):

Blick auf Zell vom Weg zum Bismarckturm:

Bismarckturm Bensheim:

Blick nach Heppenheim und auf eine Unterstandshütte auf dem Abstieg vom Hemsberg:

Blick in die Grieselstrasse mit St. Josef im Hintergrund:

Ehemaliges Hessisches Staatsweingut – erbaut für den Küfer Franz Mühlum als traufständiger, zweigeschossiger Putzbau um 1904:

Stadtmühle und Museum Bensheim:

Winkelbach (im späteren Verlauf die Lauter) in Höhe Stadtmühle:

Alte Gerberei:

Roter Turm:

Katholische Pfarrkirche St. Georg:

Marktbrunnen:

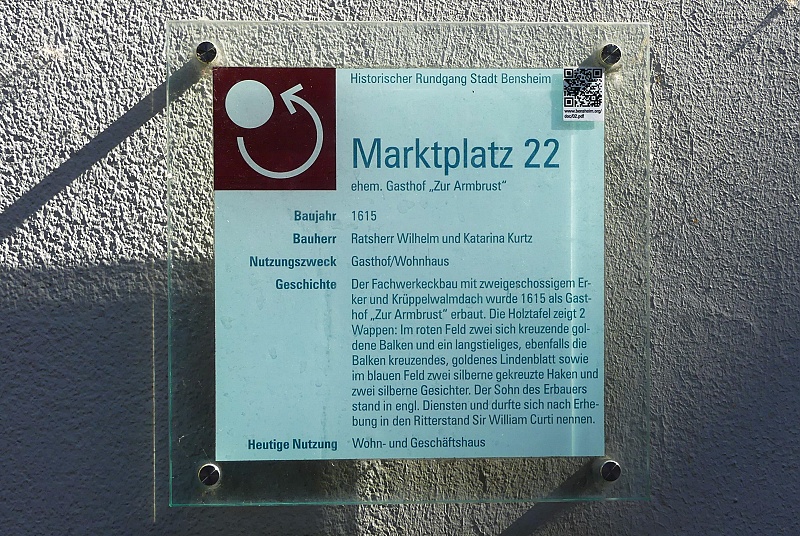

Ehemaliges Gasthaus zur Armbrust:

Wohn-und Geschäftshaus am Marktplatz 2 – das Haus ist wahrscheinlich von dem Mainzer Domschaffner Hans Scholl erbaut worden:

Mittelbrücke:

Ehemalige Domkapitelfaktorei:

Wambolter Hof:

Hohenecker Hof – er liegt am Rande der Altstadt und zeigt dem Betrachter zwei sehr unterschiedliche Seiten. Im Bild die nach Westen (am Beauner Platz) gerichtete rote verklinkerte Fassade mit Treppengiebel und Terrassenvorbau:

Bürgerhaus – Kultur- und Kongresszentrum:

Dalberger Hof mit dem eingebauten Stadtmauerturm:

Parktheater:

Users Today : 589

Users Today : 589 Users Yesterday : 661

Users Yesterday : 661