Süddeutschland

BRUCHSAL

(45.600 Einwohner, 114 m ü. NHN) ist eine Stadt am westlichen Rand des Kraichgaus, etwa 20 Kilometer nördlich von Karlsruhe in Baden-Württemberg. Sie ist die Stadt mit dem grössten Spargelmarkt Europas, die bevölkerungsreichste Stadt des Landkreises Karlsruhe und ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Bis 1972 war Bruchsal Sitz des gleichnamigen Landkreises, der im Zuge der Kreisreform zum 1. Januar 1973 im Landkreis Karlsruhe aufging. Um das Jahr 1955 überschritt die Einwohnerzahl die Grenze von 20.000. Deshalb wurde Bruchsal bereits mit Inkrafttreten der baden-württembergischen Gemeindeordnung zum 1. April 1956 zur Grossen Kreisstadt erhoben. Der Name leitet sich aus Bruch für Sumpf und Sal, was entweder als Königshof gedeutet wird oder als Verweis auf Salzgewinnung an der Saalbach. Auf dem heutigen Stadtgebiet befanden sich zwei Siedlungspunkte. Der so genannte Weissenburger Hof auf Höhe der heutigen Peterskirche entstand in der Merowingerzeit (ca 450-700). Daneben gab es den Königshof, dessen genaue Lage aufgrund neuerer archäologischen Forschungen auf Höhe der Stadtkirche vermutet wird. Ein so genanntes Tafelsilberverzeichnis aus dem 12. Jahrhundert lässt keine Schlüsse auf Grösse und Lage des zu diesem Zeitpunkt ehemaligen Königshof zu. Mit den ersten durch einen deutschen König in Bruchsal ausgestellten Urkunde, namentlich durch Otto II. am 18. und 19. Januar 976, ist Bruchsal auch erstmals urkundlich belegt. Bereits sein Vater Otto I. hatte Bruchsal zwei mal aufgesucht, allerdings ohne dort Regierungsgeschäfte zu vollziehen. Im Oktober 980 hielt sich der Otto II. ein zweites mal für zwei Tage in Bruchsal auf. Sein Sohn Otto III. kam drei mal für insgesamt 6 Tage an den Bruchsaler Königshof. 994, 996 und 1000. König Heinrichs II. Aufenthalt am Bruchsaler Hof diente vor allem der Machtsicherung gegenüber dem Herzogtum Schwaben. Er empfing hier die Unterwerfung des schwäbischen Herzogs. Am 3. Oktober 1002 übertrug er den Königshof an den Salier Otto von Kärnten, nachdem dieser zuvor zur Abgabe seiner Besitzungen in Worms gezwungen war. Damit hatte Bruchsal seine regionale Bedeutung als Königshof verloren. Ottos Sohn Konrad von Kärnten gab den Königshof weiter an den salischen König Heinrich III., der ihn wenig später, im Jahr 1056, ans Hochstift Speyer übertug. 1067 hielt sich mit Heinrich VI. letztmalig ein deutscher Kaiser in Bruchsal auf. In den Jahren 1774, 1824 und 1876 kam es in Bruchsal zu heftigen Überschwemmungen. Die bislang grösste Flut ereignete sich Anfang Mai 1931, als nach langanhaltendem Regen die Saalbach das Wasser nicht mehr tragen konnte, in der Entenflusssiedlung ein Damm brach und für mehrere Tage die Innenstadt zwischen Holzmarkt und Bahnhof bis zu 120 cm unter Wasser stand. Zentrum des kulturellen Lebens in der Stadt ist das 1987 fertig gestellte Bürgerzentrum in der Innenstadt. Ein professionelles Theater, die Badische Landesbühne, hat hier seinen Sitz, in den drei unterschiedlich grossen Sälen finden aber auch Veranstaltungen anderer Anbieter statt. Auch im Bereich Sport ist Bruchsal bestens ausgestattet: Die Freizeit kann man im Winter im jüngst renovierten Hallenbad mit grosser Sauna-Landschaft oder im Sommer in einem der Freibäder, auf dem Golfplatz oder auf den Sportanlagen oder Tennisplätzen der zahlreichen Vereine verbringen. Die reizvolle Kraichgaulandschaft mit ausgedehnten Wäldern, Seen, Wiesen und Feldern lädt zum Erkunden zu Fuss oder per Fahrrad ein. Heute ist die Stadt Bruchsal ein moderner Wirtschaftsstandort mit einem stimmigen Branchen-Mix. Neben grossen Arbeitgebern wie SEW und John Deere sorgen viele mittelständische Unternehmen und Dienstleistungsbetriebe dafür, dass die Bürger Arbeit haben und die Stadt die notwendigen Steuereinnahmen. Bruchsal liegt an der Badischen Spargelstrasse und beherbergt einen von Europas grössten Spargelmärkten. In guten Erntejahren werden hier bis zu 40.000 Zentner badischen Qualitätsspargels vermarktet.

Strassen- und Gleisansicht des Bahnhofs Bruchsal:

Der Spatzenturm war ein Wasserturm am Saalbach. Reste davon sind noch erhalten. Der 12 bis 15 Meter hohe Turm war an an seiner Westseite mit einem Vorbau versehen, der als Zugang diente. Errichtet wurde der Turm 1721 auf Weisung Damian Hugo von Schönborns und diente dem Bauhof, der zum Bau des Bruchsaler Schlosses benötigt wurde, als Wasserturm, weswegen Schönborn auf die rasche Fertigstellung des Turmes drängte. Der Turm wurde beim Bombenangriff auf Bruchsal 1945 nur leicht beschädigt, dennoch nicht wieder hergestellt. Er wurde auf das Erdgeschoss zurückgebaut, das Eingangsportal abgebrochen und zur Trafostation umgewidmet, als welche er heute noch fungiert. Die heute auf der Südseite befindlichen vier Fenster haben nichts mit den ursprünglichen Fenstern zu tun:

Lutherkirche:

Schloss Bruchsal (weitere Bilder unter Schlösser):

Damianstor am Schloss:

Amtsgericht im Kanzleibau des Schlosses:

Finanzamt im Grossen Dienerbau des Schlosses:

Das Schiesshaus Belvedere auf dem Steinsberg:

Über dem neuen Wasserreservoir wurde ein eingeschossiges Wasserhaus (Lusthaus), auch Wasserburg oder Wasserschloss genannt, gebaut. In den späteren Jahren wurde das Gebäude als „Die Reserve“ bezeichnet. 1803 ging die „Reserve“ in den Besitz des Grossherogtum Baden über. Das Schloss und die Nebengebäude wurden von der Markgräfin Amalie von Baden bis zu ihrem Tode 1832 genutzt. Nachdem die Wasserversorgung des Schlosses nicht mehr von der „Reserve“ erfolgte, wurde das Lusthaus 1892 aufgestockt und in ein Schulhaus, das heutige Schönborn-Gymnasium, umgewandelt:

Blick von der Andreastafel südlich des Stadtparks auf Bruchsal mit Bergfried, Stadtkirche und Wasserturm des ehemaligen Schlachthofs:

St. Paulusheim:

Saalbach in Höhe Schlachthof:

Wasserturm und ehemaliger Schlachthof:

Katholische Pfarrkirche St. Peter:

Blick auf Bergfried und Hofkirche:

Otto-Oppenheimer-Platz:

Bergfried und Bürgerzentrum:

Rathäuser in der Luisenstrasse, am Otto-Oppenheimer-Platz und Am Markt:

Stadtkirche Unsere Liebe Frau:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 04.03.2022.

WEINHEIM

(45.200 Einwohner, 135 m ü. NHN) ist eine Mittelstadt im Nordwesten Baden-Württembergs. Sie liegt etwa 18 km nördlich von Heidelberg und etwa 15 km nordöstlich von Mannheim an der Badischen Bergstrasse und ist die grösstete Stadt des Rhein-Neckar-Kreises und seit dem 1. April 1956 eine Grosse Kreisstadt. Wegen ihrer beiden Wahrzeichen, der Ruine Windeck und der Wachenburg, trägt sie den Beinamen Zwei-Burgen-Stadt. Sie blickt auf eine lange Siedlungsgeschichte zurück. Wo der Grundelbach in die Weschnitz mündet und die Weschnitz wiederum auf die Rheinebene trifft, liegen die Ursprünge der Stadt Weinheim. Fünf Gutshöfe aus römischer Zeit fand man bei Ausgrabungen. Sie bildeten eine Art Vorposten der Römerstadt Lopodunum, dem heutigen Ladenburg. Später begünstigte der stetige Wasserfluss im Grundelbach die Ansiedlung von Gerbern an seinen Ufern. Namen wie Gerbergasse oder Gerberviertel zeugen noch heute von dieser Vergangenheit. Aus dem einstigen Gerberhandwerk entwickelte sich schliesslich eine industrielle Produktion, die heute durch die Firma Freudenberg als grösstem Arbeitgeber am Ort verkörpert wird.

Weinheim (Bergstrasse) Hauptbahnhof:

Alter Bahnwasserturm:

Stadthalle:

Siloturm der ehemaligen Hildebrand’schen Unteren Mühle:

Evangelische Peterskirche:

Die Wachenburg:

Die Burgruine Windeck:

Blick auf Weinheim von der Burgruine Windeck:

Ehemaliges Gerberhaus:

Blauer Hut:

Hexenturm:

Roter Turm:

Katholische St.-Laurentius-Kirche:

Weinheimer Schloss und Rathaus:

Altes Rathaus am Marktplatz:

Die evangelische Stadtkirche – sie steht im Zentrum der Altstadt in der Nähe des Marktplatzes an der Hauptstrasse. Sie fügt sich traufständig in die umgebenden Häuser ein. Auf dem Satteldach sitzt ein achtseitiger Dachreiter mit welscher Haube. An der Strassenfront und an der Rückseite befinden sich je vier grosse Rundbogenfenster:

Alter OEG-Bahnhof Weinheim:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesausflugs nach Weinheim am 22.09.2021.

NÜRNBERG

(518.300 Einwohner, 309 m ü. NHN) ist eine fränkische kreisfreie Grosstadt im Regierungsbezirk Mittelfranken des Freistaats Bayern. Nürnberg ist nach München die zweitgrösste Stadt Bayerns und gehört zu den 15 grössten Städten Deutschlands. Zusammen mit den direkten Nachbarstädten Fürth, Erlangen und Schwabach bildet Nürnberg mit rund 800.000 Einwohnern eine der drei Metropolen in Bayern. Am 16. Juli 1050 wurde in Norenberc die Freilassung der Leibeigenen Sigena beurkundet. Das Datum dieser ersten schriftlichen Erwähnung Nürnbergs gilt als Stadtgründungstag. Im Mittelalter wurde Nürnberg zu dem Ort bestimmt, in dem jeder neu gewählte deutsche König seinen ersten Reichstag abzuhalten hatte und in dem die Herrschaftsinsignien aufbewahrt wurden. Ihre wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit erlebte die Stadt, deren Rat von führenden Handels- und Kaufmannsfamilien dominiert wurde, im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert. Weltberühmte Künstler wie Albrecht Dürer und Veit Stoß, Humanisten wie Willibald Pirckheimer und Wissenschaftler wie der Astronom Johannes Regiomontanus lebten und wirkten in der Stadt. Im 19. Jahrhundert sorgte der Nürnberger Unternehmergeist für einen erneuten Aufschwung. Zum Symbol des bayerischen Industriezentrums wurde 1835 die erste deutsche Eisenbahnfahrt zwischen Nürnberg und Fürth. Im 20. Jahrhundert missbrauchten die Nationalsozialisten die Stadt für ihre Ziele. Adolf Hitler machte Nürnberg zur „Stadt der Reichsparteitage“, hier wurden die menschenverachtenden Rassengesetze erlassen, und hier standen die Hauptkriegsverbrecher des NS-Terrorregimes in den Nürnberger Prozessen vor dem internationalen Militärtribunal. Die im Zweiten Weltkrieg schwer von Bomben zerstörte Stadt zeigt sich heute als gelungene Verbindung von lebendiger Vergangenheit und moderner Gegenwart.

Hauptbahnhof:

Opernhaus:

Schauspielhaus:

Pilatushaus und Albrecht-Dürer-Haus am Platz beim Tiergärtnertor:

Das bewegliche Nägeleinswehr westlich der Maxbrücke ist das einzige Wehr im Stadtgebiet. Bei niedrigem Wasserstand wird das Wasser konstant gehalten, bei Hochwasser gibt es den Abfluss frei. 1909 kam es hier zu einem verheerendem Hochwasser, mitverschuldet durch die Drosselung des Abflusses durch etliche Mühlen. Deshalb wurde nach 1945 ein Wiederaufbau der Mühlen untersagt:

Fernmeldeturm Nürnberg:

Schleuse Nürnberg am Main-Donau-Kanal:

Restaurantschiff MISSISSIPPI QUEEN:

Weisser Turm am Jakobsplatz:

St. Jakobskirche:

St. Elisabethkirche:

Das Unschlitthaus:

Der Hans-Sachs-Brunnen („Ehekarussell“)…Der monumentale Brunnen am Weissen Turm in Nürnberg zeigt in sechs Figurengruppen expressiv Szenen einer Ehe und Hans Sachs tanzt dazu hoch oben auf einer Art Maiskolben-Säule. Der Brunnen wurde von dem Braunschweiger Künstler Jürgen Weber (1928-2007) gestaltet. Weber nimmt Bezug auf ein Gedicht von Hans Sachs, in dem dieser Freud und Leid des Ehestandes beschreibt:

Henkersteg:

Wasserturm und Henkerhaus:

Maxbrücke:

Fleischbrücke:

Museumsbrücke:

Heilig-Geist-Spital:

Schuldturm:

Heubrücke:

Kleiner Turm der Nürnberger Stadtbefestigung in der Nähe des Schuldturms auf der Vorderen Insel Schütt:

Cinecittà-Brücke:

Kunsthalle:

Sebalduskirche:

Lorenzkirche:

Burgstrasse von der Kaiserburg Richtung Süden hinab zum Rathaus:

Altes Rathaus:

Neues Rathaus:

Frauenkirche am Hauptmarkt:

Schöner Brunnen…Die Pläne zur Errichtung des Schönen Brunnens gehen auf Kaiser Karl IV, der auch bereits die Frauenkirche gestiftet hatte, zurück. Zwischen 1385 und 1396 erbaut, erhielt er eine eigene Wasserversorgung zum Nürnberger Hauptmarkt. Der ursprünglich verwendete Schilfsandstein war stark witterungsanfällig und so wurde der Schöne Brunnen im Laufe von sechs Jahrhunderten immer wieder aufwändig restauriert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts trat ein Nachbau aus Muschelkalk an die Stelle des Originals. Verwitterte Fragmente des alten Brunnens befinden sich im Germanischen Nationalmuseum. 2016 wurde der Schöne Brunnen aufwändig renoviert. Seither führt der Brunnen wieder Wasser und erstrahlt durch eine neue LED-Beleuchtung nun von innen und aussen:

Hauptmarkt mit den „Nürnberger Sommertagen“ als Corona-Ersatz für das Nürnberger Volksfest:

Nassauer Haus am Lorenzer Platz:

Kaiserburg aus Richtung Lorenzer Platz:

Der Plärrer ist ein grosser, südwestlich vor der Stadtmauer gelegener Platz und einer der wichtigsten Verkehrsknoten in Nürnberg. Er befindet sich im Osten des Stadtteils Gostenhof neben dem Spittlertorturm:

Bahnwasserturm:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Drei-Tages-Beuchs vom 09.-12.08.220.

NÜRNBERG (Letzte Stadtmauer)

Die letzte Nürnberger Stadtbefestigung stellt flächenmäßig das größte Denkmal der Stadt dar. 1452 wurde die letzte Stadtbefestigung fertiggestellt. Die Burg wurde am nördlichen Ende mit in das Befestigungssystem integriert. Die Mauertürme sind zahlreich und wurden zu besseren Identifizierung der Einsatzorte der wehrfähigen Männer ab 1499 nach der Systematik des siebenfarbigen Alphabets mit farbigen Buchstaben bezeichnet. Beginnend an der Burg sind das im Uhrzeigersinn folgende Bezeichnungen Schwarz A–Z, Blau A–Z, Rot A–Z und Grün A–O. Alle Bilder vom 09.08.2020.

Schwarzer Abschnitt:

Mauerturm Schwarzes A, der sogenannte LUGINSLAND neben der Kaiserstallung – Ehemaliger reichsstädtischer Wachtturm, hoher quadratischer Sandsteinquaderbau mit Spitzhelm und vier Scharwachtürmchen, 1377 auf Fundamenten eines Vorgängerbaus errichtet, nach vollständiger Zerstörung 1945 wiederaufgebaut 1954/55:

Mauerturm Schwarzes B in der Vestnertormauer:

Mauerturm Schwarzes E in der Maxtormauer:

Mauerturm Schwarzes F – in Mauerhöhe erhalten, mit Fachwerkobergeschoss:

Mauerturm Schwarzes G – in Mauerhöhe erhalten, mit Fachwerkobergeschoss:

Mauerturm Schwarzes H – 1945 weitgehend zerstört, wiederaufgebaut und ausgebaut 1994/95:

Mauerturm Schwarzes J – 1945 weitgehend zerstört, wiederaufgebaut und ausgebaut 1994/95:

Mauerturm Schwarzes K in der Maxtormauer:

Mauerturm Schwarzes L – 1945 teilweise zerstört, mit Notdach:

Mauerturm Schwarzes M, der LAUFERTORTURM – Freistehender Rundturm der ehem. Stadtbefestigung, Sandsteinquaderbau mit hohem Rustikasockel, Geschützplattform mit Zeltdach und Türmchenaufsatz, im Inneren quadratischer Turm (um 1377) erhalten, 1556 rund ummantelt von Stadtwerkmeister Georg Unger:

Mauerturm Schwarzes S in der Laufertormauer – Rechteckiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, um 1400, 1945 ausgebrannt, unter Fassadenveränderung wiederhergestellt:

ALCIBIADESTURM – Kassemattenturm II:

Mauerturm Schwarzes T – Rechteckiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, um 1400, 1945 ausgebrannt, unter Fassadenveränderung wiederhergestellt:

Mauerturm Schwarzes V – Rechteckiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, um 1400, 1945 ausgebrannt, unter Fassadenveränderung wiederhergestellt:

Mauerturm Schwarzes X am Hübnerstor- Rechteckiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, um 1400:

Kasemattentor mit Holzsprengwerk (hölzerner Wehrgang) über die Pegnitz:

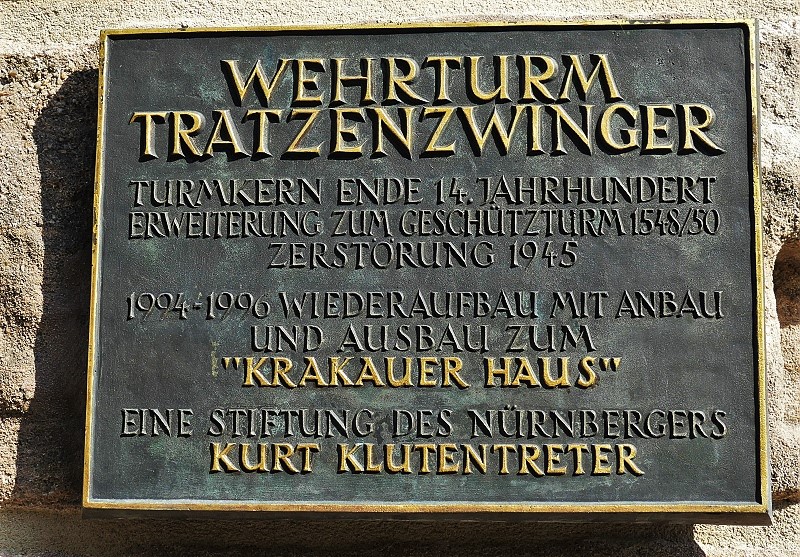

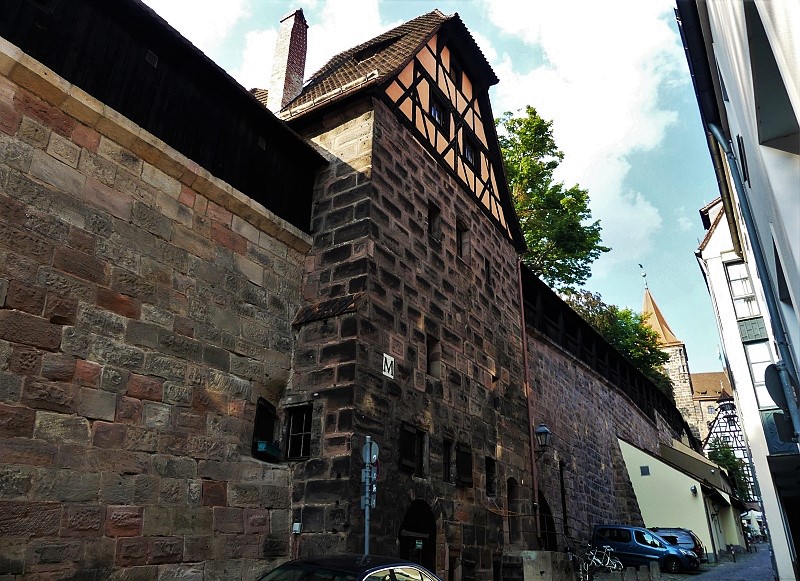

Mauertor Schwarzes Z (Tratzenzwinger) – Sandsteinquaderbau mit Walmdach, spätes 14. Jahrhundert, 1548–1550 zu Geschützturm bastionsartig ausgebaut, nach Kriegszerstörung (1945) 1994–1996 wiederaufgebaut:

NÜRNBERG (Letzte Stadtmauer)

Blauer Abschnitt:

Mauerturm Blaues A in der Marientormauer – Sandsteinquaderbau mit Walmdach und Fachwerkanbau, spätes 14. Jahrhundert, um 1540/45 zu Geschützturm bastionsartig ausgebaut, nach Kriegszerstörung (1945) 1979/80 wiederhergestellt:

Mauerturm Blaues B – Quadratischer Sandsteinquaderbau mit Walmdach, um 1400, nach Zerstörung von 1945 wiederhergestellt:

Mauerturm Blaues H – Mit gekreuztem Walmdach, rechteckiger Sandsteinquaderbau, um 1400:

Mauerturm Blaues K in der Königstormauer – Rechteckiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, um 1400, zum Teil seitlich angebaute erneuerte Fachwerktreppenaufgänge:

Mauerturm Blaues L – Rechteckiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, um 1400:

Mauerturm Blaues M – Rechteckiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, um 1400:

Mauerturm Blaues Q, der FRAUENTORTURM – Mächtiger Sandsteinquaderbau, eingebunden in den südwestlich anschließenden Königs- und Frauentorzwinger, innen quadratischer Turm des späten 14. Jahrhunderts erhalten, rund ummantelt 1558/59 durch Georg Unger, Geschützplattform mit Zeltdach und Laterne:

Mauerturm Blaues S in der Frauentormauer – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Blaues T – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Blaues V – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Blaues X – Sandsteinbau, um 1400:

NÜRNBERG (Letzte Stadtmauer)

Roter Abschnitt:

Mauerturm Rotes A in der Frauentormauer – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes B – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes C – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes D – Sandsteinbau, um 1400:

Frauentormauer:

Mauerturm Rotes E – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes F – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes G – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes H – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes J – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes K – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes L – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes M – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes N – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes O – Sandsteinbau, um 1400:

Mauerturm Rotes Q, der SPITTLERTORTURM mit Zwinger und Waffenhof – Runder Sandsteinquaderbau mit Kegeldach, im Kern um 1385, rund ummantelt nach Plänen von Stadtwerkmeister Georg Unger 1557:

Mauerturm Rotes R in der Spittlertormauer – Quadratischer Mauerturm, um 1400:

Mauerturm Rotes T – Quadratischer Mauerturm, um 1400:

Spittlertormauer:

Mauerturm Rotes V – Quadratischer Mauerturm, um 1400:

Mauerturm Rotes X – Quadratischer Mauerturm, um 1400:

Mauerturm Rotes Y – Quadratischer Mauerturm, um 1400:

Mauerturm Rotes Z, sogenannter Prisaun – Quadratischer Mauerturm, um 1400:

NÜRNBERG (Letzte Stadtmauer)

Grüner Abschnitt:

Mauerturm Grünes B in der Spittlertormauer – Quadratisch, um 1400:

Mauerturm Grünes C im Westtorzwinger – Eingebunden in die Gebäude des Altersheims, quadratischer Sandsteinquaderbau mit Walmdach, 15. Jahrhundert:

Mauerturm Grünes D – Eingebunden in die Gebäude des Altersheims, quadratischer Sandsteinquaderbau mit Walmdach, 15. Jahrhundert:

Mauerturm Grünes E – Eingebunden in die Gebäude des Altersheims, quadratischer Sandsteinquaderbau mit Walmdach, 15. Jahrhundert, an der Pegnitz mit Tordurchgang zum Stadtgraben:

Mauerturm Grünes F, sogenannter Schlayerturm mit Fronveste – Mächtiger Turm, quadratischer Sandsteinquaderbau mit spitzem Zeltdach, um 1519, wiederhergestellt – Fronveste: Brückenartiger einjochiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach den südlichen Pegnitzarm überspannend, mit massivem Wehrgang aus Sandsteinquadern mit Satteldach als Überbrückung des nördlichen Pegnitzarms:

Kettensteg am Schlayerturm/Hallertürlein:

Hallertürlein Grünes G mit Torturm aus Westen:

Mauerturm Grünes H in der Neutormauer – 1945 teilzerstört und wiederaufgebaut:

Mauerturm Grünes J – 1945 teilzerstört und wiederaufgebaut:

Mauerturm Grünes K, der NEUTORTURM – Rundturm der ehemaligen Stadtbefestigung, Sandsteinquaderbau mit Rustikasockel, Geschützplattform mit Zeltdach und Laterne, im Inneren quadratischer Turm des späten 14. Jahrhunderts, 1559 rund ummantelt:

Neutor Grünes L mit Neutorzwinger, Neutorbrücke und Waffenhof – Innerer Torbau und äußerer Torbau aus Sandsteinquadermauerwerk mit Walm- bzw. Satteldach, im Kern letztes Viertel 14. Jahrhundert, um 1559 umgestaltet und erhöht :

Mauerturm Grünes M – Mit Ecktürmchen, Sandstein- bzw. Ziegelmauerwerks bauten mit Walm- bzw. Zeltdächern, Ende 14./Anfang 15. Jahrhundert:

Mauerturm Grünes N, sogenannter Tiergärtnerturm – Hoher quadratischer Sandsteintorturm, nach Mitte 13. Jahrhundert, oberer Teil mit vier polygonalen Eckerkern und Spitzhelm, um 1561:

TITISEE-NEUSTADT

( 12.200 Einwohner, 846 m ü. NHN) ist eine Stadt im Südwesten Baden-Württembergs im Regierungsbezirk Freiburg. Die Stadt ist Kneipp- sowie Heilklimatischer Kurort und ein bekanntes Wintersportzentrum. Der Ortsteil Titisee von Titisee-Neustadt liegt am Nordufer des Titisees im Osten des Feldbergs in 780 bis 1197 Metern Höhe. Der Ortsteil Neustadt befindet sich fünf Kilometer östlich davon. Die Stadt liegt an einem kleinen Fluss, der als Seebach von Bärental kommend den Titisee speist, als Gutach (gute Ach) aus diesem fliesst und östlich des Stadtteils Neustadt als reissender Fluss Wutach (wütende Ach) das Stadtgebiet wieder verlässt und sich durch die bekannte Wutachschlucht schliesslich in den Rhein ergiesst. Die höchste Erhebung von Titisee-Neustadt ist der Hochfirst (1197 m) an der Gemeindegrenze zu Lenzkirch.

Christkönig Kirche Titisee:

Titisee mit Hochfirst (1.190 m) und gleichnamigem Aussichtsturm:

Drubba Shopping wurde 1956 gegründet. Es begann als Geschäft, in dem Souvenirs verkauft und Bootsfahrten auf dem Titisee-See angeboten wurden. Die berühmte Drubba-Fabrik ist der älteste Hersteller von Kuckucksuhren der Welt. Die Drubba Cuckoo Clock Factory selbst hat die Form einer Kuckucksuhr und zu jeder Stunde öffnet sich das obere Fenster und ein hölzerner Kuckucksvogel kommt heraus. Darauf folgt Musik, während die Figuren direkt unter dem Fenster zu tanzen beginnen:

Rathaus Neustadt:

Münster St. Jacobus:

Alle Aufnahmen entstanden im Rahmen eines Kurzurlaubs in Hinterzarten vom 15.07. – 19.07.2019.

SCHLUCHSEE

( 2.500 Einwohner, 952 m ü. NHN) ist ein heilklimatischer Kurort im Naturpark Südschwarzwald am gleichnamigen Stausee, dem größten See des Schwarzwaldes. Schluchsee ist in die Ortsteile Aha mit Äule, Blasiwald, Faulenfürst, Fischbach, Schluchsee, Seebrugg und Schönenbach gegliedert. Schluchsee ist einer der ältesten schriftlich erwähnten Orte im Hochschwarzwald.

Bahnhof:

Die katholische Pfarrkirche St. Nikolaus ist das alles überragende Bauwerk in dem Ort:

Mit dem Boot auf dem Schluchsee…Blick Richtung Norden:

Schluchsee-Ort mit dem 1.097 Meter hohen Riesenbühl und dem gleichnamigen Aussichtturm:

Seeseite der Staumauer:

Alle Aufnahmen entstanden im Rahmen eines Kurzurlaubs in Hinterzarten vom 15.07. – 19.07.2019

HINTERZARTEN

( 2.630 Einwohner, 893 m ü. NHN) ist eine Gemeinde und ein Höhenluftkurort im Südschwarzwald etwa 25 Kilometer östlich von Freiburg in Freiburg. Er liegt nahe beim Titisee und ist ein touristisches Zentrum, das über das Wandern, Wellness- und Gesundheitsangeboten, Sportmöglichkeiten sowie Familienprogramme ein umfangreiches Angebot für seine Gäste bietet. Die berühmte Adlerschanze, auf welcher auch im Sommer Skipspringen stattfinden, ist von fast jedem Winkel Hinterzartens zu sehen.

Bahnhof:

Das Adler-Skistadion:

Pfarrkirche Maria in der Zarten:

DB 146 228-2 (Bombadier TRAXX P160 AC2, Bj. 2006) mit RB 17283 auf der Höllentalbahn zwischen Hinterzarten und Titisee im Hochschwarzwald:

Users Today : 898

Users Today : 898 Users Yesterday : 637

Users Yesterday : 637