Sonstige

11.07.2025: Die Seebrücke liegt am südlichen Ende der Eckernförder Bucht. Sie besteht zum einen aus der seeseitigen Halle, die über eine Stahlbeton-Trägerrost-Gründungsplattform auf Brunnenringen gegründet ist. Zum anderen besteht die Anlage aus der Spannbeton-Zugangsbrücke, über die die seeseitige Halle mit dem Land verbunden ist. Das Gesamtbauwerk wurde in den Jahren 1959 bis 1962 errichtet:

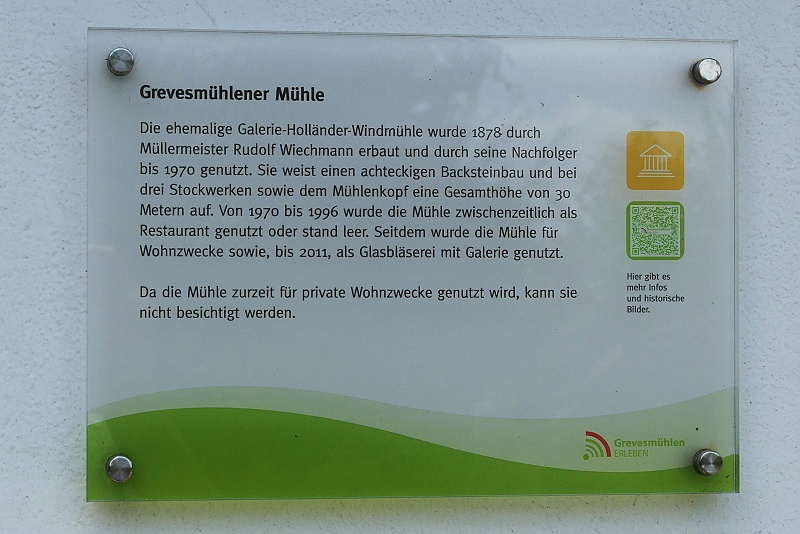

09.07.2025: Die Grevesmühlener Galerieholländermühle von 1878 (30 m hoch) stellte 1970 ihren Betrieb ein. Nach einer fünfjährigen Rekonstruktion ist sie wieder ein stolzes Wahrzeichen der Stadt Grevesmühlen. Ende 1996 erfolgte die Privatisierung der Mühle. Seit 1997 beherbergt sie eine Glasbläserei und eine kleine Galerie, die für Besichtigungen offen stehen:

02.07.2025: Die Arena verfügt über eine Kapazität von 29.546 Zuschauern. Davon sind 16.940 Stehplätze und 12.606 Sitzplätze. Das Stadion besitzt ausserdem mehrere Séparées mit zahlreichen Plätzen, Business-Seats und einige rollstuhlgerechte Plätze. Zusätzlich verfügt das Millerntor-Stadion über zwei Ballsäle, die sich in der Haupt- und in der Südkurve befinden. Dort finden regelmässig private Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Hochzeiten, Abibälle, Tagungen, Geburtstage, Konzerte, oder Firmenveranstaltungen. Eine weitere Besonderheit des Stadions ist die Kita Piraten-Nest, welche sich zwischen Haupt- und Südtribüne befindet. Die Kita bietet ca. 100 Kindern im Alter bis zu 6 Jahren einen Platz direkt bei den Kiezkickern. In den Jahren 2006 bis 2015 wurde das Stadion regelrecht erneuert. Es wurden alle vier Tribünen abgerissen und durch neue ersetzt. 2007 wurde die Südkurve umgebaut und im Jahr 2010 die Haupttribüne. Dadurch wurden 4.600 weitere Plätze geschaffen. So können noch mehr Zuschauer bei den Spielen zuschauen. Schluss war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht, es folgten weitere Umbauarbeiten. Die Gegengerade wurde Anfang des Jahres 2013 fertiggestellt, wodurch die Kapazität von 24.487 auf 29.063 Zuschauer anstieg. Zuletzt wurde die Nordkurve fertiggestellt, von der man einen perfekten Überblick auf die gegenüberliegende Südkurve hat, in der die Ultras die Kiezkicker bei jedem Heimspiel anfeuern. Der Name des Stadions stammt von der damals geografischen Nähe des Stadions zu einem ehemaligen Hamburger Stadttor, dem Millerntor:

30.06.2025: Die mannshohe Skulpturengruppe des dänischen Künstlers Arne Ranslet aus Bronze beschreibt das Märchen Die goldene Gans der Gebrüder Grimm. Seit dem Jahre 1992 ziert sie den Schlossplatz:

21.06.2025: Die Statue wurde im Jahr 2003 von den Bildhauern Andreas Krämmer und Holger Lassen geschaffen und erinnert an Alexandrine von Preussen (1803–1892), die durch Heirat Grossherzogin von Mecklenburg-Schwerin wurde. Seither prägt die kunstvolle Bronzefigur auf einem Pferd reitend das Bild des Alexandrinenplatzes:

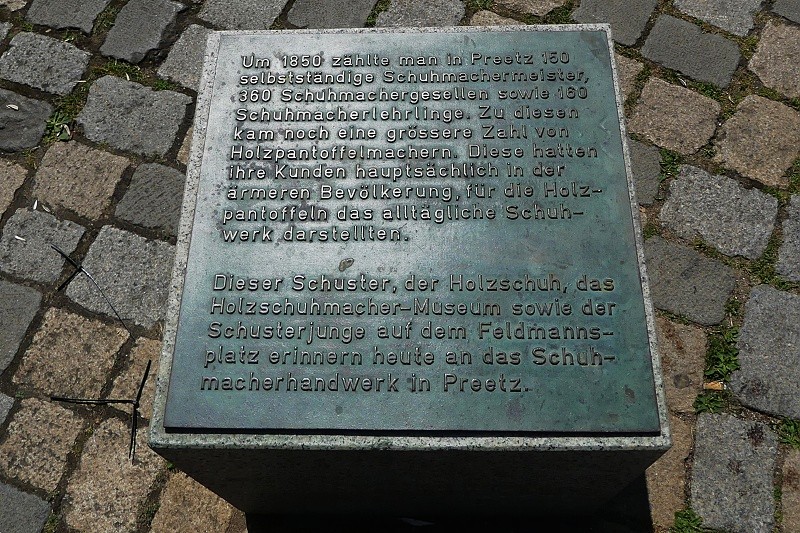

20.06.2025: Dieses Projekt greift das alte Schuhmacherhandwerk in Preetz auf, das die Stadt als Schusterstadt weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt machte. Noch 1850 arbeiteten in Preetz 160 selbständige Schuhmachermeister mit vielen Gesellen. Die ausgezeichnete Handwerksarbeit führte dazu, dass die Holzschuhe, bekannt als Preetzer Holzschuhe, den Namen der Stadt weit über die Grenzen hinaustrugen. 2007 beteiligte sich die Stadt Preetz an dem Wettbewerb „entente florale“. Ralf Reikat schlug vor, als sichtbare Verbeugung vor dem Schusterhandwerk den grössten Holzpantoffel der Welt zu bauen. Geeignet für die Herstellung traditioneller Holzschuhe sind Weichhölzer, beispielsweise Pappelholz. Doch anders als die traditionellen Holzschuhe, die aus einem einzigen Holzblock gefertigt werden, wird der Preetzer Holzschuh aus Holz und Leder hergestellt. So sollte auch der Riesenpantoffel aussehen. Doch woher bekommt man die Lauffläche für einen derart riesigen Holzpantoffel? Es traf sich gut, dass die Stadt Preetz eine umsturzgefährdete Pappel fällen musste und den Stamm für dieses Projekt kostenlos zur Verfügung stellte. Der Holzbildhauer Hinrich Schümann aus Ellerau bei Pinneberg formte aus dem dicken Holzstamm die Sohle und den Leisten. Der Holzschuhmacher Lorenz Hamann aus Preetz spendete dazu zwei Kuhfelle und bearbeitete diese gemeinsam mit dem Schuhmachermeister Richard Schwarz. Den letzten Schliff erhielt der Holzpantoffel anlässlich des Schusterfestes 2008, als er mit einem kleinen Kran an den endgültigen Standort verbracht wurde. Der Eintrag in das Guinessbuch der Rekorde wurde leider vereitelt, weil der Schuh zwei unterschiedliche Materialien, also Holz und Leder, aufwies. Darum heißt er heute „Der wahrscheinlich größte Holzpantoffel der Welt“. Die Unterkunft, also das Holzgestell mit Reetdach, stiftete der Dachdecker Bernd Kodel, die farbenfrohe Blumenumrandung wurde von der Förde Sparkasse gespendet und die Einfassung stiftete der Metallbauer Thoralf Volkens. Nach der öffentlichen Vermessung hat der Förderverein Preetz und Umgebung e.V den Pantoffel der Stadt Preetz geschenkt:

20.06.2025: Im 19. Jahrhundert wuchs Preetz zur Handwerkerstadt heran. In den Werkstätten von Preetz florierte die Herstellung von Schuhen, um 1850 gab es hier allein 160 Schuhmachermeister. An die Handwerkertradition von damals erinnern die beiden Denkmäler der Schusterfiguren auf dem Marktplatz und dem Feldmannsplatz. Heute hält der letzte Schuhmacher im Ort, Lorenz Hamann, Holzschuhmacher in fünfter Generation, das alte Erbe von Preetz lebendig. Seine Preetzer Holzschuhe werden mittlerweile vor allem von Theaterhäusern nachgefragt oder auf historischen Märkten und Kunsthandwerkermessen ausgestellt. Hamann ist zugleich einer der letzten Holzschuhmacher Norddeutschlands.

Schuster mit Hund auf dem Marktplatz:

Schusterjunge auf dem Feldmannsplatz:

Users Today : 194

Users Today : 194 Users Yesterday : 1588

Users Yesterday : 1588