Schlösser

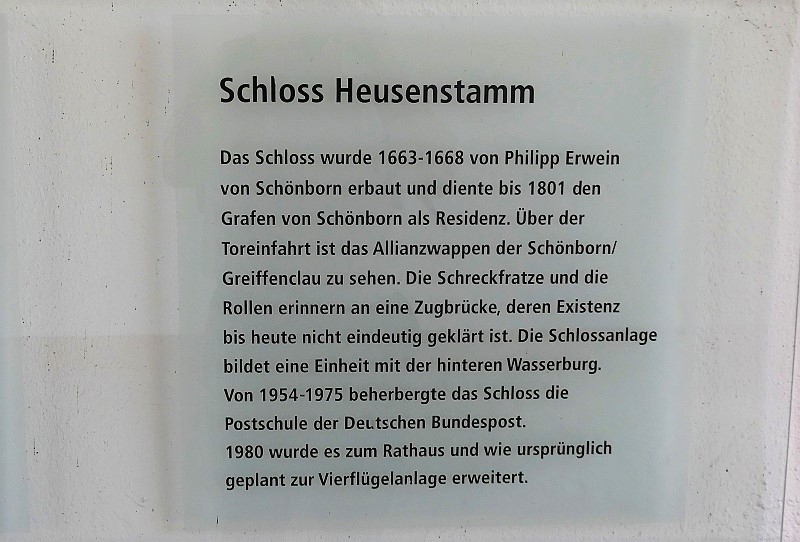

16.06.2021: Nachdem die Burg der Grafen von Heusenstamm 1661 in Schönbornschen Besitz übergangen war, wurde das Schloss auf dem so genannten Vorhof 1663 bis 1668 unter Philipp Erwein von Schönborn erbaut. Vorgesehen war, wohl nach Plänen von Clemens Hinckh, eine quadratische, vierflügelige Wasserburganlage mit Ecktürmen um einen Innenhof zu errichten. Zur Ausführung kam jedoch nur die Vorderfront. Die kurzen, rückwärtigen Seitenflügel sind in den Jahren 1739 bis 1742 angefügt worden. Die alte Burg wurde in die Anlage mit einbezogen und über eine Brücke verbunden. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts liess Anselm Franz von Schönborn den Herrengarten nach französischem Vorbild mit mehreren Alleen und Teichen anlegen sowie die Schlossmühle errichten. Der heutige Eingang zum Schloss, der von zwei Steinlöwen flankiert ist, die das Schönbornsche Wappen und ein Wappen mit dem Namen des Grafen Eugen Erwein von Schönborn tragen und wohl aus Anlass des Kaiserbesuchs von 1764 angefertigt wurden, befand sich früher an der Südseite in der Verlängerung der Schlossstrasse. Das Schloss ist ein Renaissancebau mit nach Westen gekehrter, breit hingelagerter Front. Über die Fassade des langgestreckten, kaum gegliederten Renaissancebaus sind 22 Fensterachsen in nahezu gleichmässiger Reihung verteilt. An den Ecken sind helmbedachte Rundtürme vorgelagert. 1978 wurde die Schlossanlage zusammen mit dem grössten Teil des Schönbornschen Grundbesitzes in Heusenstamm von der Stadt Heusenstamm käuflich erworben. Das vordere Schloss wurde anschliessend durch Anbauten zu einem Viereck geschlossenen Gebäudekomplex nach Vorbild des Aschaffenburger Schlosses ergänzt, um es als Rathaus und Verwaltungssitz zu nutzen:

15.06.2021: Das historische freiadlige Dalberger Hofgut kam Anfang des 19. Jahrhunderts in den Besitz der Freiherren von Herding. Ursula Freifrau von Herding ließ 1836-1839 ein Schloss nach italienischem Vorbild errichten. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde 1906 auf dem Gelände die Malzfabrik Nierstein errichtet, das Schlossgebäude für die gewerbliche Nutzung umgebaut und um zahlreiche Gebäude erweitert. Ein in den 1960er Jahren errichtetes, rund 40 Meter hohes Silogebäude dominierte lange das Ortsbild. 2006 gab der letzte Besitzer der Mälzerei, die Firma Durst-Malz, diesen Standort auf. Ein Investor erwarb das gesamte Gelände und ließ das Schloss in eine Wohnanlage umgestalten. Ein besonderes Kleinod ist bis heute die Schlosskapelle, die der seinerzeit bekannte Künstler Jakob Götzenberger in den Jahren 1839-1842 mit aufwändigen Wandgemälden im Stil der Nazarener schmückte:

02.06.2021: Auf dem Gelände seines ehemaligen Tiergartens liess Graf Johann Ludwig von Isenburg-Offenbach 1667 aus Holz ein nicht mehr erhaltenes Jagdschloss errichten. Heute steht in dem weitläufigen, anglisierten Park das Schloss Philippseich aus dem späten 18. Jahrhundert, ein verputztes 13-achsiges Gebäude mit Mansardendach, das Graf Heinrich Ferdinand erbauen liess . Zu der früheren Siedlung Philippsdorf gehörten noch andere Nebengebäude, wie die Försterei oder der Grüne Bau sowie die Schlosskirche, die zu den Gottesdiensten der evangelischen Gemeinde noch immer besucht werden darf. Ansonsten kann das Gelände leider nicht betreten werden, da es sich im Privatbesitz befindet:

20.05.2021: Der Erbmarschall des Erzstifts Mainz Hans Henrich von Heusenstamm und seine Ehefrau Margareta von Kronberg liessen den Schlossturm im Jahr 1555 errichten. Er ist das älteste weltliche Gebäude Weiterstadts. Zuvor stand auf dem Gelände eine mittelalterliche Wasserburg. Im Obergeschoss hat der Heimatverein das Museum der Stadt Weiterstadt eingerichtet. Das vereinseigene Archiv befindet sich im Dachgeschoss. Direkt neben dem Turm steht das Schloss, in dem das heutige Ohlystift-Altenheim beheimatet ist. Hans Heinrich von Heusenstamm liess nach dem Tod Margaretas von Kronberg 1583 zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Clara Riedesel von Eisenbach das Renaissance-Schloss erbauen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieser Gebäudekomplex bestehend aus Schloss und Turm verschiedentlich genutzt, unter anderem als landgräfliches Invalidenhaus, als Kinderheim der Stadt Darmstadt und – bis heute – als Altenheim. Der Name Ohlystift, unter dem das Anwesen bekannt ist, geht auf den Darmstädter Oberbürgermeister Albrecht Ohly zurück.

Schlossturm – Museum der Stadt Weiterstadt:

Schloss – Seniorenheim Ohlystift:

20.05.2021: Für die Kunstgeschichte zählt das Schloss Braunshardt heute zu einer der wichtigsten Rokokoanlagen Deutschlands. In den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts nach französischem Vorbild erbaut, war das Lustschloss von Anfang an ein Kleinod, das die Gesellschaft anzog. Königin Luise, die Mutter Kaiser Wilhelms I., hat hier einen Teil ihrer Jugend verbracht. In Braunshardt erlebte sie 1793 erste glückliche Wochen mit ihrem Verlobten Friedrich Wilhelm von Preussen. Nach einer wechselhaften Nutzung erfolgte ab 1987 die Restaurierung des Schlosses, das sich heute im Eigentum der Stadt Weiterstadt befindet. Mit seinen verschiedenfarbigen Räumen ist es ein attraktiver Veranstaltungsort, der für Tagungen, Seminare, Ausstellungen und Feierlichkeiten angemietet werden kann. Auch ein Standesamt befindet sich im Pavillon des Schlossparks. Der Förderverein bietet auch eine Schlossführung, bei der die Besucher in historischen Gewändern empfangen werden:

Schlosspark mit Pavillons:

17.09.2020: Das Eisenacher Stadtschloss ist ein Schloss an der Nordseite des Marktplatzes der Stadt Eisenach, das ab 1742 erbaut wurde. Es war Residenz der Herzöge von Sachsen-Eisenach und später eine Residenz der Grossherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach. Heute sind dort Büroräume der Stadtverwaltung (Kulturamt), das Stadtarchiv Eisenach (im Nordflügel) und seit 1931 das Thüringer Museum untergebracht. Beim Stadtschloss handelt es sich um eine spätbarocke, ursprünglich vierflügelige Anlage, deren Südfassade direkt auf den Eisenacher Marktplatz weist. Das dreigeschossige Gebäude wird hier von einer kleinen hölzernen Kuppel bekrönt. Im Nordflügel befindet sich ein Festsaal, der eine Fläche von 120 Quadratmetern hat und sich über zwei Geschosse erstreckt. Die dortigen Stuckaturen stammen von Krohne aus der Zeit zwischen 1745 und 1747:

15.09.2020: Oberhalb der Stadt Kassel liegt der Bergpark Wilhelmshöhe. Hier entstand auf dem Platz eines ehemaligen Augustinerklosters aus dem 12. Jahrhundert, ab dem Jahr 1786 das Schloss Wilhelmshöhe. Der Architekt Simon Louis Du Ry (1726–1799) entwarf zunächst die beiden Seitenflügel, der südliche Weißensteinflügel und der nördliche Kirchflügel und schließlich das Corps de Logis, der Mitteltrakt des Schlosses. Das Corps de Logis wurde durch klassizistische Elemente, einem Portikus und eine vom römischen Pantheon abgeleitete Kuppel monumental erhöht. Erst im 19. Jahrhundert unter Kurfürst Wilhelm II. (reg. 1821–1831) erhielt das Schloss seine geschlossene Form, indem Verbindungsbauten zwischen den Flügeln errichtet wurden. Anfang 1945 wurde das Corps de Logis von einer Bombe zerstört und konnte erst 1968–1974 wiederaufgebaut und als Kunstmuseum umgestaltet werden. Die Kuppel wurde dabei nicht wieder errichtet:

Das BALLHAUS befindet sich direkt nördlich des Schlosses Wilhelmshöhe. König Jérôme von Westphalen, der jüngste Bruder Napoleons, ließ es von 1809 bis 1810 als Hoftheater erbauen. Das freistehende, klassizistische Gebäude wurde neben dem Nordflügel des Schlosses platziert und ist ein Frühwerk des später berühmten Architekten. Zwischen 1828 und 1830 wurde es in einen Ballsaal umgewandelt:

Das GROSSE GEWÄCHSHAUS steht etwas westnordwestlich des Ballhauses. Es ist eine der ersten Stahl-Glas-Konstruktionen überhaupt und wurde 1822 nach Plänen von J. C. Bromeis errichtet. Bauherr war Kurfürst Wilhelm II. 1887 wurde der ursprünglich runde Mittelbau durch ein kubisches Palmenhaus ersetzt:

Das unter Landgraf Friedrich II. zunächst als Hofgärtnerwohnung errichtete und um 1780 als Wohnhaus für die berittene Leibgarde umgebaute KAVALIERHAUS wurde versetzt und 1825 erneut umgebaut. Das Haus ist heute eines der Verwaltungsgebäude der Museumslandschaft Hessen Kassel:

Der MARSTALL wurde Erbaut 1791 nach Plänen von Heinrich Christoph Jussow erbaut, umgebaut und erweitert 1822 von Johann Conrad Bromeis, ein dreiflügeliger Pferdestall mit Kammern im Obergeschoss, der sich um einen Innenhof gruppiert:

Das auch ALTE WACHE genannte ehemalige Wachhaus entstand 1824 – 1826 nach Plänen von Johann Conrad Bromeis. Seit langem befindet sich im klassizistischen Gebäude ein Café-Betrieb:

11.09.2020: Victoria Kaiserin Friedrich, Witwe Kaiser Friedrichs III. und Mutter Wilhelms II., wählte Kronberg als Witwensitz. Hier liess sie durch den späteren Hofarchitekten Ernst von Ihne Schloss Friedrichshof errichten, wo sie von 1894 bis zu ihrem Tod 1901 die Sommer verbrachte. Das Schloss war dem Andenken an den Gatten gewidmet und zur Aufnahme der gemeinsam erworbenen Kunstsammlung bestimmt. Seinerzeit traf sich im Schloss der europäische Hochadel, die Familie der Kaiserwitwe, und nicht wenige der solitären Bäume im Schlosspark wurden von ihnen, der Familientradition gemäß, bei Besuchen dort gepflanzt. Ein Teil des ehemaligen Schlossparks mit italienischem Rosengarten und romantischer Grotte ist öffentlich zugänglich. Auf dem Erbweg ging Schloss Friedrichshof auf das Haus Hessen über, von der Hessischen Hausstiftung wird es seit 1954 als Schlosshotel Kronberg, ein 5 Sterne-Superior Hotel, geführt. Originales Mobiliar sowie die Gemälde- und Antiquitätensammlung des Kaiserpaares schaffen ein besonderes Ambiente. Der ehemalige Schlosspark ist heute eine 18 Loch Golf-Anlage:

Haupteingang zum Schlosspark mit Pförtnerhaus im Fachwerkstil (Obergeschoss):

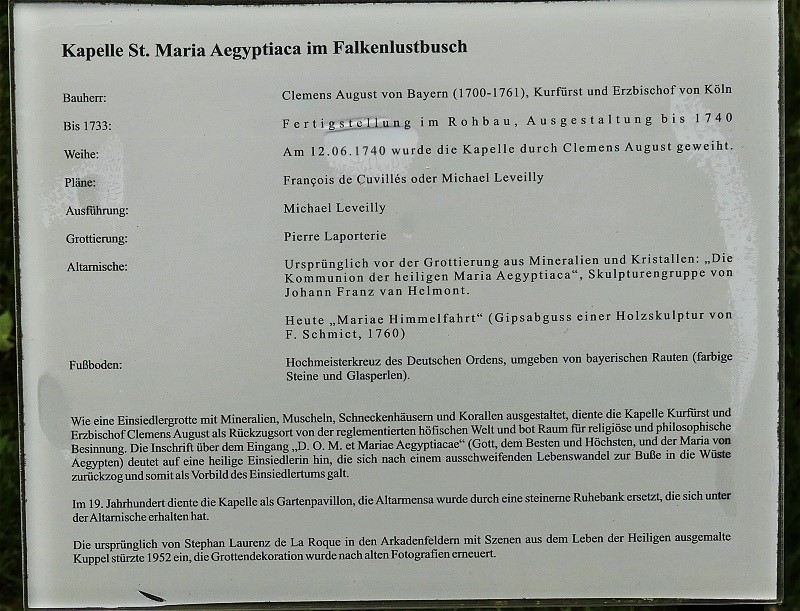

05.09.2020: Nachdem das Schloss Augustusburg weit über die ursprünglich geplanten Dimensionen hinausgewachsen war, entstand zwischen 1729 und 1737 das kleine Jagdschloss Falkenlust. Es liegt nur einen Spaziergang entfernt von Schloss Augustusburg am Rand eines abgeschiedenen Wäldchens. Der Baumeister François de Cuvilliés gestaltete Schloss Falkenlust als ein privates Refugium des Kurfürsten, wo er Gäste empfangen und seiner Leidenschaft, der Falkenjagd, nachgehen konnte. Die Wahl des Bauplatzes war aufgrund der Flugbahn der Reiher – den bevorzugten Beutevögeln der Falken – bestimmt worden. Hier konnten sie auf ihrer Bahn zwischen dem Brühler Schlosspark und den Fischgründen im Altrheingebiet bei Wesseling von den abgerichteten Falken gebeizt werden. Die Jagdgesellschaften endeten schliesslich in den kostbar ausgestatteten Gemächern des Schlosses Falkenlust. Insbesondere die Kabinette hinterliessen offenbar grossen Eindruck bei den Gästen, unter ihnen auch Wolfgang Amadeus Mozart, der im Jahr 1763 auf Schloss Falkenlust geladen wurde:

In unmittelbarer Nähe des Jagdschlosses befindet sich die so genannte Muschelkapelle. Peter Laporterie hatte das Oktogon um 1730 errichtet und in Form einer Eremitengrotte mit Kristallen, Muscheln und farbigen Mineralien ausgestaltet. Zwischen 1832 und 1960 gehörte das Jagdschloss Falkenlust der Brühler Unternehmerfamilie Giesler, 1960 ging es jedoch in den Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen über, in welchem es sich bis heute befindet:

05./06.09.2020: Im Jahr 1725 begann unter Leitung des Architekten Johann Conrad Schlaun auf Veranlassung des Kölner Erzbischofs Clemens August I. von Bayern der Bau des Schloss Augustusburg an einer Stelle, wo vorher eine Wasserburg stand. Zehn Jahre nach Baubeginn wurde die schon 1493 geweihte Schlosskirche St. Maria von den Engeln aufwendig umgebaut und in das Konzept des barocken Schlosses integriert. Zur damaligen Zeit wurde Schloss Augustusburg nur als Sommerresidenz genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es bei Bombenangriffen und Bodengefechten stark zerstört. Da das Schloss aber ab 1949 für Empfänge des Bundespräsidenten genutzt wurde, begann der Wiederaufbau kurz nach Kriegsende. Seit die Bundesregierung von Bonn nach Berlin gezogen ist, wird Schloss Augustusburg für Ausstellungen genutzt. Man kann die Säle auf eigene Faust erkunden, oder an einer der regulären Führungen teilnehmen. Immer wieder finden auch spezielle Themenführungen statt. Bei gutem Wetter ist der Schlossgarten ebenfalls einen Besuch wert. Aufwendige barocke, französische Gartenkunst in Anlehnung an das 18. Jahrhundert kann hier bestaunt werden. Der Schlosspark wurde in den 1980er Jahren, nachdem er im 19. Jahrhundert zu einem englischen Garten umgestaltet worden war, wieder in seine ursprüngliche, barocke Form zurückgebaut.

Südseite:

Schlosskirche St. Maria von den Engeln:

Orangerie:

Schlossgarten:

Ostseite mit Ehrenhof:

Osttor zum Schlossgelände in der Nähe des Brühler Bahnhofs:

Users Today : 578

Users Today : 578 Users Yesterday : 1328

Users Yesterday : 1328