Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten

17.08.2020: Das Plöner Schloss, so wie man es heute kennt und aus allen Anfahrtswegen zu Lande und zu Wasser schon von weitem sieht, entstand während des Dreissigjährigen Krieges im Zeitraum von 1633 – 1636. Der Plöner Herzog Joachim Ernst liess an der Stelle der alten nutzlos gewordenen Burg ein Backsteinschloss errichten. Seinen Stil der Spätrenaissance verdankt es den italienischen, aber auch dänischen Vorbildern, wie dem Königsschloss Frederiksborg. Die langen Flure des Mittelflügels weisen nach Süden, die Zimmer liegen zur schattigen Nordseite. Seinen weissen Anstrich erhielt das Schloss im 18. Jahrhundert unter dem dänischen König Christian VIII. Das Schloss Plön diente um die Jahrhundertwende der Erziehung der Söhne des letzten deutschen Kaisers sowie als Kadettenanstalt für das Offizierskorps der preussischen Armee. In der Zeit des Nationalsozialismus diente es als Nationalpolitische Erziehungsanstalt. Nach dem Abzug der britischen Besatzungsmacht bis zur Schliessung nach dem Schuljahr 2001 war im Schloss ein Internat untergebracht. Die Internatler besuchten allgemein bildende Schulen in der Stadt Plön. Nach dem Verkauf des Plöner Schlosses durch die Landesregierung an die gemeinnützige Fielmann-Akademie im Januar 2002 wurde das Schloss grundlegend saniert und nach sorgsamer Rekonstruktion in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege unter Einbeziehung des örtlichen Handwerks nach drei Jahren wieder eröffnet. Seit 2005 schult die Fielmann-Akademie als öffentliche Ausbildungsstätte der deutschen Augenoptik auf Schloss Plön jährlich mehr als 6.000 Augenoptiker.innen:

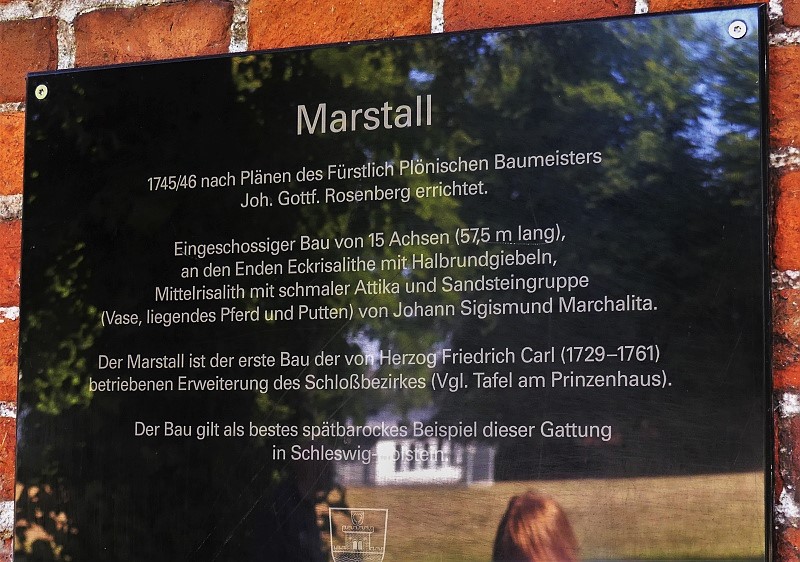

Der Marstall zur linken des ehemaligen Turnier- und Exerzierplatzes wurde im 18. Jahrhundert als repräsentativer Bau mit symbolhafter Skulpturengruppe über dem Hauptportal zur Pferdezucht vom damaligen Herzog gebaut. Heute befinden sich Wohn- und Gewerbeflächen darin:

1894/1895 wurde das Pförtnerhaus als Dienstwohnhaus für den Pförtner der Kadettenanstalt erbaut, der den Hauptweg zum Schloss zu kontrollieren hatte. Im Obergeschoss befanden sich die Strafräume für die Kadetten:

17.08.2020: Das herzogliche Witwenpalais in Plön war der Witwensitz der Herzogin Dorothea Christine. Das Bauwerk diente während seiner Geschichte unter anderem auch als Waisenhaus und wurde mehrfach umgebaut. Heute beherbergt es das Kreismuseum des Kreises Plön, das 1955 gegründet wurde:

Im Herbst 2014 wurde vor dem Museum ein Apothekergarten angelegt. Bei einem Rundgang entdeckt man Kräuter, deren medizinische Wirkung schon Hildegard von Bingen beschrieb, und Pflanzen, deren Inhaltsstoffe in der heutigen Medizin Verwendung finden:

Users Today : 215

Users Today : 215 Users Yesterday : 1521

Users Yesterday : 1521