Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten

06.09.2020: Der Godorfer Hof wird 1173 erstmals erwähnt als Besitz des Stifts zu Schwarzrheindorf. Nach der Säkularisation 1802 gelangte er in bürgerlichen Besitz. Im Zusammenhang mit dem Godorfer Hof, dessen Herrenhaus als Baudenkmal unter Schutz gestellt ist, ist die auf der angrenzenden Parzelle befindliche Godorfer Burg zu sehen. In einem Flügelbau der Godorfer Burg ist die Jahreszahl 1871 inschriftlich datiert, die auf das Entstehungsdatum des heutigen Gebäudes schliessen lässt. Das Erscheinungsbild verdankt die Godorfer Burg der im 19. Jahrhundert auflebenden Burgen- und Schlösserromantik. Die gesamte Anlage, die nie eine Burg war, hat einen vierflügeligen Grundriss mit einem nach vorne weisenden Trakt. Sie ist beispielhaft für die Verwendung herrschaftlicher Architekturformen und die Umformung mittelalterlicher Burgenarchitektur in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das gesamte Anwesen ist als Bau- und Bodendenkmal unter Denkmalschutz gestellt:

06.09.2020: Der Bahnhof Brühl ist einer der Bahnhöfe der Stadt Brühl im Rheinland. Er liegt an der linken Rheinstrecke. Er wird im Stundentakt von folgenden Eisenbahnverbindungen angefahren: Rhein-Express (RE 5) von Emmerich (über Wesel, Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Köln und Bonn) nach Koblenz, Rheinland-Bahn (RB 26) von Köln (über Bonn und Remagen) nach Koblenz und Rhein-Wupper-Bahn (RB 48) von Wuppertal-Oberbarmen (über Köln, Bonn) nach Bonn-Mehlem. Das Empfangsgebäude ist ein zweigeschossiges verputztes Bauwerk mit rechteckigem Grundriss. Es war mit einem flachen Walmdach und einem hohen Aussichtsturm mit Uhr ausgestattet. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Bahnhof Brühl stark beschädigt und das Empfangsgebäude blieb viele Jahre in seinem halb verfallenen Zustand. Im Hinblick auf die exponierte Lage des Bahnhofs in unmittelbarer Nachbarschaft zur Welterbestätte Schlösser Augustusburg und Falkenlust beschloss der Brühler Stadtrat im April 2009 die Umgestaltung des Brühler Bahnhofs und des Bahnhofsumfeldes:

06.09.2020: St. Maria von den Engeln kann als eine der schönsten Kirchen Westdeutschlands aus der Barockzeit gelten. Die einschiffige Kirche ist äußerlich durch schlichte Spätgotik und einen einfachen Dachreiter gekennzeichnet. Im Inneren jedoch öffnet sich dem Betrachter die strahlende Pracht des Barock, die den Vergleich mit den schönsten süddeutschen Barockkirchen nicht zu scheuen braucht. Sie wurde durch Kurfürst Hermann IV. von Hessen errichtet und am 8. Dezember 1493 geweiht. Bis zur Säkularisation 1802 diente sie dem hier ansässigen Franziskanerorden als Klosterkirche. Sie ist der Gottesmutter Maria als Schutzpatronin anvertraut. Die hinzugefügte Bezeichnung „von den Engeln“ geht auf die Kirche St. Maria von den Engeln bei Assisi zurück, der Keimzelle des Franziskanerordens. Am 28. Dezember 1944 wurde die Kirche von zwei Bomben getroffen und weitgehend zerstört. Ab 1949 beginnen die Restaurierungsarbeiten, die mit der Wiedereröffnung am 8. Dezember 1953 und der Erhebung als Rektoratskirche einen ersten Höhepunkt erreichen. Es folgen die Wiedererstellung der Marienkapelle, ein neues Bronzeportal, ein neuer Taufstein, und schliesslich kann in 1961 am wieder entstandenen Hochaltar das erste Messopfer gefeiert werden. In der Zwischenzeit ist in 1958 das Rektorat zur Pfarre erhoben worden und St. Maria von den Engeln ist seither Pfarrkirche:

06.09.2020: Die dreischiffige spätgotische Basilika wurde in der Mitte des 14. Jahrhunderts anstelle der ursprünglichen Kapelle erbaut, die zu klein geworden war, denn 1274 war Brühl eigenständige Pfarrei geworden. Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte die Erweiterung u. a. durch das zweischiffige Querhaus. So stellt sich die Kirche im Wesentlichen auch heute noch dem Betrachter von aussen dar. Im Inneren beeindrucken zunächst vor allem die klar gegliederte gotische Struktur und die helle Grossräumigkeit. Die Ausstattung ist bemerkenswert: der hölzerne Ursulaschrein (um 1500), zwei Tafelbilder im Chorraum (um 1510), das Triumphkreuz im nördlichen Seitenschiff (1714), Kanzel und Orgelprospekt (um 1730) sowie der neugotische Hochaltar aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die modernen, leuchtenden und symbolstarken Fenster wurden in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Entwürfen des Glasmalers Hermann Gottfried eingesetzt:

05.09.2020: Ende des 15. Jahrhunderts wurde für die vom Kölner Erzbischof Hermann IV. von Hessen nach Brühl berufenen Franziskaner an dieser Stelle ein Kloster gebaut. Der heute noch stehende Bau wurde von 1713-1718 errichtet. Nach der Auflösung und Verstaatlichung des Klosters 1802 schenkte Napoleon 1807 der Stadt das Gebäude. In ihm sollte eine Sekundarschule errichtet werden. 1823 übernahm der preussische Staat das Gebäude. Anschliessend wurden dort Generationen von Volksschullehrern ausgebildet. Seit 1926 diente das Gebäude der Stadt als Schule, seit 1987 als Neues Rathaus:

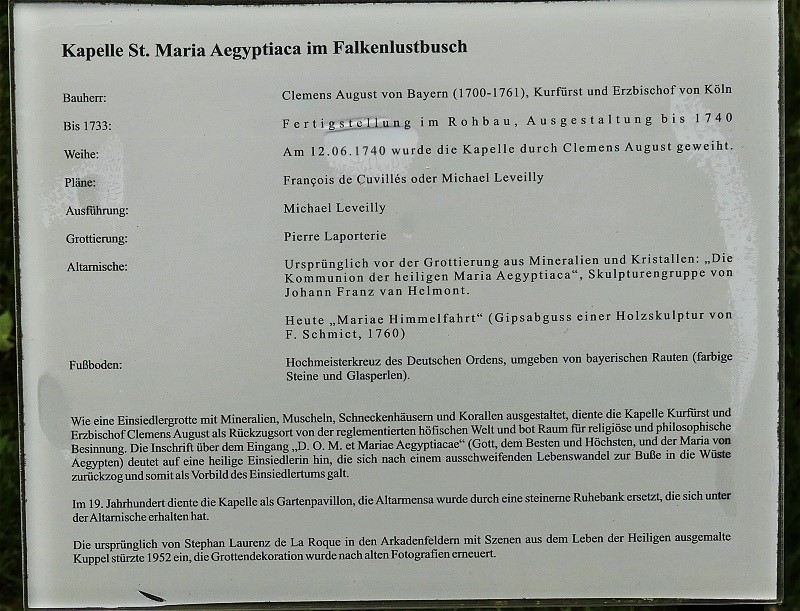

05.09.2020: Nachdem das Schloss Augustusburg weit über die ursprünglich geplanten Dimensionen hinausgewachsen war, entstand zwischen 1729 und 1737 das kleine Jagdschloss Falkenlust. Es liegt nur einen Spaziergang entfernt von Schloss Augustusburg am Rand eines abgeschiedenen Wäldchens. Der Baumeister François de Cuvilliés gestaltete Schloss Falkenlust als ein privates Refugium des Kurfürsten, wo er Gäste empfangen und seiner Leidenschaft, der Falkenjagd, nachgehen konnte. Die Wahl des Bauplatzes war aufgrund der Flugbahn der Reiher – den bevorzugten Beutevögeln der Falken – bestimmt worden. Hier konnten sie auf ihrer Bahn zwischen dem Brühler Schlosspark und den Fischgründen im Altrheingebiet bei Wesseling von den abgerichteten Falken gebeizt werden. Die Jagdgesellschaften endeten schliesslich in den kostbar ausgestatteten Gemächern des Schlosses Falkenlust. Insbesondere die Kabinette hinterliessen offenbar grossen Eindruck bei den Gästen, unter ihnen auch Wolfgang Amadeus Mozart, der im Jahr 1763 auf Schloss Falkenlust geladen wurde:

In unmittelbarer Nähe des Jagdschlosses befindet sich die so genannte Muschelkapelle. Peter Laporterie hatte das Oktogon um 1730 errichtet und in Form einer Eremitengrotte mit Kristallen, Muscheln und farbigen Mineralien ausgestaltet. Zwischen 1832 und 1960 gehörte das Jagdschloss Falkenlust der Brühler Unternehmerfamilie Giesler, 1960 ging es jedoch in den Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen über, in welchem es sich bis heute befindet:

05./06.09.2020: Im Jahr 1725 begann unter Leitung des Architekten Johann Conrad Schlaun auf Veranlassung des Kölner Erzbischofs Clemens August I. von Bayern der Bau des Schloss Augustusburg an einer Stelle, wo vorher eine Wasserburg stand. Zehn Jahre nach Baubeginn wurde die schon 1493 geweihte Schlosskirche St. Maria von den Engeln aufwendig umgebaut und in das Konzept des barocken Schlosses integriert. Zur damaligen Zeit wurde Schloss Augustusburg nur als Sommerresidenz genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es bei Bombenangriffen und Bodengefechten stark zerstört. Da das Schloss aber ab 1949 für Empfänge des Bundespräsidenten genutzt wurde, begann der Wiederaufbau kurz nach Kriegsende. Seit die Bundesregierung von Bonn nach Berlin gezogen ist, wird Schloss Augustusburg für Ausstellungen genutzt. Man kann die Säle auf eigene Faust erkunden, oder an einer der regulären Führungen teilnehmen. Immer wieder finden auch spezielle Themenführungen statt. Bei gutem Wetter ist der Schlossgarten ebenfalls einen Besuch wert. Aufwendige barocke, französische Gartenkunst in Anlehnung an das 18. Jahrhundert kann hier bestaunt werden. Der Schlosspark wurde in den 1980er Jahren, nachdem er im 19. Jahrhundert zu einem englischen Garten umgestaltet worden war, wieder in seine ursprüngliche, barocke Form zurückgebaut.

Südseite:

Schlosskirche St. Maria von den Engeln:

Orangerie:

Schlossgarten:

Ostseite mit Ehrenhof:

Osttor zum Schlossgelände in der Nähe des Brühler Bahnhofs:

Users Today : 337

Users Today : 337 Users Yesterday : 1521

Users Yesterday : 1521