Kulturstätten

30.07.2024: Die Kurfürstliche Burg auch Alte Burg genannt, befindet sich in der Altstadt von Boppard direkt am Rhein. Sie ist mit der Stadtbefestigung ab 1265 errichtet worden und wurde später zur Sicherung des Rheinzolls ausgebaut. Für den Bau wurden teilweise auch Steine des Römerkastells verwendet. Das westlich an die Burg angrenzende Zollhaus entstand wahrscheinlich ebenfalls im 14. Jahrhundert. Das heutige Aussehen erhielt die Alte Burg durch einen Ausbau in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Wie viele Burgen entlang des Rheins, erfuhr auch die Bopparder Burg wechselvolle Jahrhunderte – Zerstörungen und Erweiterungsbauten, Umwidmung und wechselnde Nutzung. In den dicken Mauern fanden Zollamt, Stadtgendarmerie und Polizeiinspektion, ferner Amtsgericht, Strafanstalt, Lazarett und Wohnstatt ihre Räume. Seit 1951 wurde dann das städtische Museum von Boppard in der Kurfürstlichen Burg untergebracht. Ab 2015 erfolgte eine Umgestaltung des Umfelds mit dem Burgplatz und eine umfangreiche Sanierung des Gebäudes. Die Baugeschichte der Burg, die Stadtgeschichte und eine sehenswerte Ausstellung mit den berühmten Holzmöbeln von Michael Thonet (* 2. Juli 1796 in Boppard, † 3. März 1871 in Wien) sind die Schwerpunkte der Sammlung:

29.07.2024: Das Wetterau-Museum in direkter Nachbarschaft zur Friedberger Stadtkirche blickt auf eine über 100-jährige Sammlungsgeschichte zurück und versteht sich heute als ein lebendiges Museum für Friedberg und die Wetterau. Einen Schwerpunkt bilden die archäologisch überlieferten Kulturen in der Wetterau von der Steinzeit bis ins frühe Mittelalter, wobei die Epochen der Kelten und der Römer besonderen Raum einnehmen. Schlaglichter auf die Geschichte von Burg und Stadt Friedberg werden mit ausgewählten Exponaten in der stadtgeschichtlichen Abteilung geworfen. Weitere Ausstellungen zeigen die Entwicklung der ländlichen Arbeitswelt in der Wetterau von 1800 bis 1950 sowie einen Friedberger Kolonialwarenladen. Sonderausstellungen und Angebote für Kinder bilden weitere Schwerpunkte der Museumsarbeit. In den Jahren 1912/13 wurde ein schon bestehendes Hausgeviert zwischen Haagstrasse und Schnurgasse ausgebaut, um das seit 1901 bestehende Museum, das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek unter einem gemeinsamen Dach zu vereinigen:

18.07.2024: Das 1909 gegründete, kultur- und stadtgeschichtliche Museum liegt in der Altstadt auf dem Gelände des ehemaligen Lorscher Klosterhofes. In einem der Museumsräume wurde Fachwerk mit historischer Bemalung und der Jahreszahl 1590 entdeckt – hier befindet sich heute eine museale Amtsstube. In einem anderen Raum veranschaulichen Möbel aus der Biedermeierzeit die bürgerliche Wohnkultur. Die ältesten Objekte stammen aus der Jungsteinzeit – sie vermitteln zusammen mit anderen archäologischen Funden Einblicke in die vor- und frühgeschichtlichen Epochen bis zur fränkischen Zeit. Im Untergeschoss befinden sich Ensembles zum Thema Handwerk und Landwirtschaft. Hier sind Zunftobjekte, eine Schmiede und eine Glaserwerkstatt zu besichtigen. Neben der landwirtschaftlichen Arbeit werden auch die Textilherstellung sowie die Arbeit im Weinberg und die Weinbereitung veranschaulicht. In der 2005 neu konzipierten stadtgeschichtlichen Dauerausstellung sind die Epochen vom frühen Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert dargestellt. Die eher schmucklosen Gebäude am Südhang des Kirchenplateaus wurde als Verwaltungs- bzw. Wirtschaftsgebäude errichtet, im Mittelalter in klösterlichem Besitz (Kloster Lorsch, vielleicht auch Zisterzienserkloster Eberbach), dann zu Kurmainz bzw. Kurpfalz gehörig. Ab 1624 Sitz des Mainzer Oberschaffners und ab 1782 des städtischen Amtskellers:

26.06.2024: Kelkheim hat als Möbelstadt bis heute ein überregional einmaliges Renomée, das auf eine etwa 150-jährige Tradition der Möbelherstellung zurückgeht. Um die Anfänge und Geschichte des Schreinerhandwerks in Kelkheim zu dokumentieren, richtete der Museumsverein Kelkheim in Verbindung mit der Stadt Kelkheim seit 2002 das Museum der Möbelstadt Kelkheim, Sammlung für Möbelhandwerk- und Stadtgeschichte in der Frankfurter Strasse 21, abschnittsweise ein. Die seit 1985 aufgebaute Sammlung des Museumsvereins Kelkheim wurde vom Museumsverband Hessen als einzigartig befunden und beratend begleitet. Zum Aufbau eines Museums fehlten indessen trotz zahlreicher Vorschläge ideale Ausstellungsräume im Stadtzentrum. 2001 ergab sich schliesslich die Möglichkeit, Räumlichkeiten auf dem Gelände der ehemaligen Schreinerei Leiber in Kelkheim- Mitte anzumieten. Die vom Hessischen Museumsverband als Spezialmuseum geführte Einrichtung wurde am 14. Juli 2004 teileröffnet und einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Seitdem erfreut sich die Sammlung einer besonderen Resonanz bei Kindern aller Altersgruppen, Schülerinnen und Schülern, aber auch Auszubildenden sowie historisch interessierten Besuchern:

26.06.2024: Der grosse Saal der Stadthalle Kelkheim im Gagernring 1 weist 455 qm Nutzungsfläche und eine 190 qm grosse Bühne auf. Die Bühnenbeleuchtung und Beschallung sind auf modernem Stand, die sich für Tagungen, Seminare, Messen, Tanzveranstaltungen, Karnevalssitzungen, Theatervorführungen uvm. eignet. 500 Plätze stehen im grossen Saal mit Galerie zur Verfügung. Der kleine Saal ist mit 155 qm und einer Gesamtkapazität von 150 Plätze für Empfänge, Jubiläumsfeiern, Tagungen, Seminare oder Konferenzen geeignet. Das Foyer ist mit seinen 180 qm für Kunstausstellungen, Vorträge oder Empfäng geeignet. Alle Räume sind behindertengerecht angebunden:

10.05.2024: Die Stadthalle Lohr wurde Ende 2016 eröffnet. Schon von aussen besticht sie durch ihr modernes Design. Und im Innern überzeugt sie vor allen Dingen durch die multifunktionalen Veranstaltungsräume. Herzstück der Stadthalle ist der grosse Saal. Durch seine Multifunktionalität kann der Saal für Konzerte, Bälle und Messen genutzt werden. Drei Seminar- und Konferenzräume, die natürlich alle modern eingerichtet sind, können für Business-Events genutzt werden. Abgerundet wird das Raumangebot der Stadthalle mit dem lichtdurchfluteten Foyer. Hier wird jeder Empfang zu einem stilvollen Event. Jeder Veranstaltung kann somit der passende Rahmen geboten werden. Die anfängliche Idee, der Stadt durch die Stadthalle überregionale Strahlkraft zu verleihen, ist seit Ende 2016 Realität geworden. Keine Frage, mit der Mischung aus hervorragendem Programm und wunderbarem Ambiente zieht die Stadthalle Kulturbegeisterte weit über die Grenzen der Stadt hinaus an:

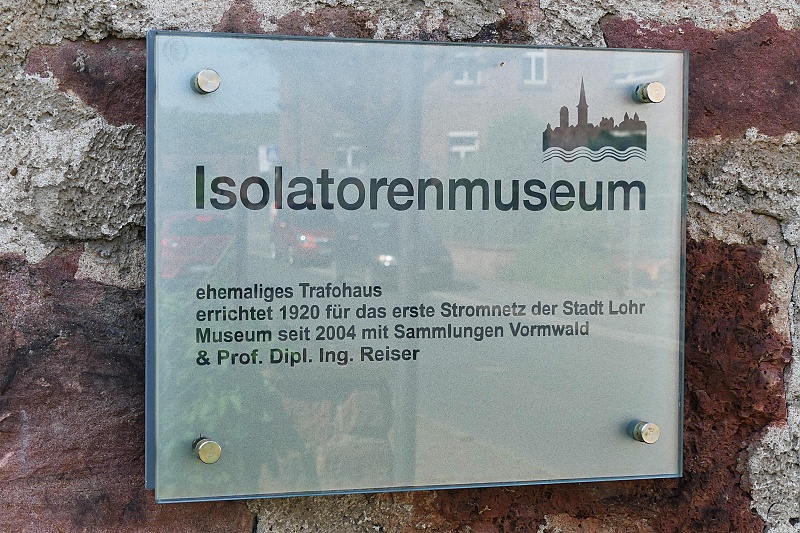

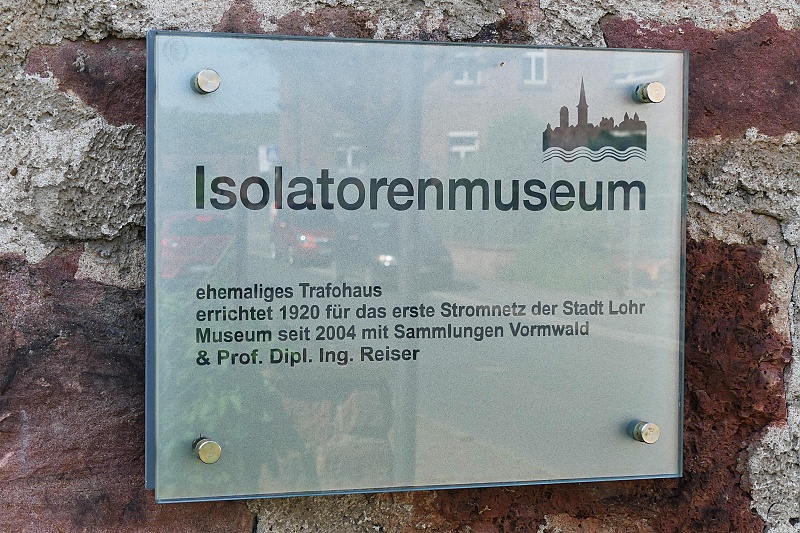

10.05.2024: Diese einzigartige private Sammlung umfasst mehr als 600 Isolatoren aus 40 Ländern. Das wahrscheinlich kleinste Museum der Welt misst pro Stockwerk gerade mal 2,5 Meter im Quadrat. Der Museumsleiter begrüßt seine Gäste persönlich und weiss Spannendes rund ums Thema Starkstrom zu berichten. Der turmartige Bruchsteinbau mit Pyramidendach und Wetterfahne aus dem Jahr 1920 ist seit Sommer 2000 in der Denkmalliste von Lohr eingetragen. 2001 hatte die Stadtverwaltung beschlossen, das Gebäude wegen mangelnder Standsicherheit abzureißen, stiess jedoch auf Widerstand beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. In den folgenden Jahren wurde das Gebäude mit Hilfe vieler Geld- und Sachspenden sowie dem persönlichen Einsatz des Sammlers und Museumsleiters saniert und renoviert:

14.04.2024: Die Stadt Michelstadt unterhält in fast allen Stadtteilen Dorfgemeinschaftshäuser. Die Kernstadt hat mit der Odenwaldhalle ein Gebäude, das seit 60 Jahren für vielfältige kulturelle Veranstaltungen, für das Vereinsleben und als Versammlungsstätte auch für die Schulen genutzt wird:

19.03.2024: Das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ist das einzige Geldmuseum in Deutschland. Es möchte zum Verständnis des Geldwesens in seinen vielfältigen Aspekten beitragen. Das Museum wurde 1999 eröffnet und zuletzt von rund 40.000 Besuchern jährlich besucht, ehe es 2014 zur Modernisierung für zwei Jahre geschlossen wurde. Mit einem Gesamtaufwand von 19 Millionen Euro wurde die Ausstellungsfläche durch einen Anbau von 600 auf 1.000 m² erweitert und ein neues Präsentationskonzept realisiert, seit Ende 2016 ist das Geldmuseum wieder geöffnet, der Eintritt ist weiterhin frei. Im selben Gebäude befindet sich die Zentralbibliothek der Deutschen Bundesbank. Es befindet sich zusammen mit der Zentrale der Deutschen Bundesbank auf demselben Gelände. Vor dem Gebäude ist eine Grossskulptur von Erich Hauser aufgestellt:

15.02.2024: Das Wormser (vollständige Eigenbezeichnung: Das Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrum) ist der grösste Kultur- und Veranstaltungskomplex in Worms und wurde am 29. Januar 2011 eröffnet. Seine Ursprünge liegen im Städtischen Spiel- und Festhaus, dessen denkmalgeschütztes Theatergebäude in den Neubau von Gmp Architekten integriert wurde. Das Wormser wird von der städtischen Gesellschaft Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms betrieben. Das Theater, ein Wiederaufbau aus dem Jahr 1966, besitzt kein eigenes Ensemble und dient hauptsächlich als Gastspieltheater. Daneben bietet der Neubau aus dem Jahr 2010 einen grossen Mehrzwecksaal, umgeben von Tagungsräumen, Gastronomie und Flächen für Ausstellungen: