Kirchen

30.07.2025: Die Stephanskirche befindet sich auf der höchsten Erhebung Tangermündes, dem Prälatenberg. Sie zählt zu den herausragenden Bauwerken der norddeutschen Backsteingotik. Verschiedene Quellen schrieben dem Turm eine Höhe von 94 Metern zu. Einige wenige Tangermünder und auch Touristen äusserten über viele Jahre Zweifel an dieser enormen Höhe. Erst die Vermessung des Turms im Zuge der Sanierung (1998-2000) sollte den Skeptikern Recht geben und ergab eine Höhe von 87,5 Metern. Aber auch mit dieser Höhe darf St. Stephan für sich weiterhin beanspruchen, der höchste Kirchturm in der Altmark zu sein. Das erste nachweisbare Bauwerk ist eine romanische Backsteinkirche von vor 1188. Von diesem sind Teile im heutigen Bau erhalten, an der Aussenwand des letzten Langhausjoches befindet sich zwischen zwei kleinen gotischen Rundbogenfenstern ein romanisches Fenster. Die ursprüngliche Planung in den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts, an St. Stephan in Tangermünde ein Domherrenstift einzurichten, wurde letztendlich zu Gunsten der in Stendal befindlichen Kirche St. Nikolaus entschieden. Die St. Stephanskirche in Tangermünde zählt zu den herausragenden Bauwerken der norddeutschen Backsteingotik. Aufgrund ihrer qualitätvollen Architektur und der wertvollen Ausstattung erreicht sie europäischen Rang:

29.07.2025: Die Geschichte des Doms zu Magdeburg beginnt, wie so viele andere Geschichten in der Stadt, mit Otto I. dem Grossen. Nachdem er seine Frau 946 im Mageburger Kloster St. Mauritius bestattet hatte, wählte er die Stadt auch als seine zukünftige Begräbnisstätte aus. Um 950 liess er in der Stadt einen Kirchenneubau errichten und schaffte zahlreiche Kostbarkeiten in die Stadt. Wie das Gebäude genau aussah, ist nicht hundertprozentig belegt, man vermutet aber, es war eine dreischiffige, kreuzförmige Basilika. In dieser Kirche wurde Otto dann auch beigesetzt. Nachdem 1207 ein Feuer Magdeburg und auch die Basilika und die benachbarte Kirche grossflächig zerstört hatte, liess Albrecht I. noch im selben Jahr den Grundstein für den Neubau legen. Teile des Vorgängerbaus wurden beim Bau wiederverwendet. Das gesamte Kirchengebäude ist auf die Grabstätte Otto des Grossen ausgerichtet und weist zu seinem Vorgängerbau eine veränderte Bauachse auf. Das Grab von Editha, Ottos erster Frau fand auch einen Platz in dem Magdeburger Dom. Mit der Zeit wurde das Geld für den Bau des Doms knapp und in der zweiten Hälfte des 13.Jahrhunderts kam es zu einer mehrjährigen Unterbrechung der Bauarbeiten. Es folgten noch viele Jahre Bauzeit und 1520 war der Dom schliesslich fertig gestellt. Während der Reformation zählte Magdeburg zu den Hochburgen des Protestantismus und Erzbischof Albrecht von Brandenburg betrieb, bis zu seinem Tod, einen regen Handel mit Ablassbriefen. Nach seinem Tod 1545 schloss der Dom für 20 Jahre seine Türen und öffnete anschliessend als protestantisches Gotteshaus. Nach dem Dreissigjährigen Krieg, dem in Magdeburg gut zwei Drittel der Bevölkerung und fast die gesamte Stadt den Flammen zum Opfer fielen, liess General Tilly den Dom reinigen und feierte dort einen katholischen Gottesdienst. Von nun an war der Erzstift Magdeburg wieder katholisch. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Dom und seine Inneneinrichtung sehr stark beschädigt. Im September 1955 konnte man die Kirche nach Restaurierungsarbeiten dann wieder eröffnen. Seit dieser Zeit ist der Magdeburger Dom wieder für Gottesdienste und Besucher geöffnet und zählt zu den meist besuchten Sehenswürdigkeiten in Magdeburg:

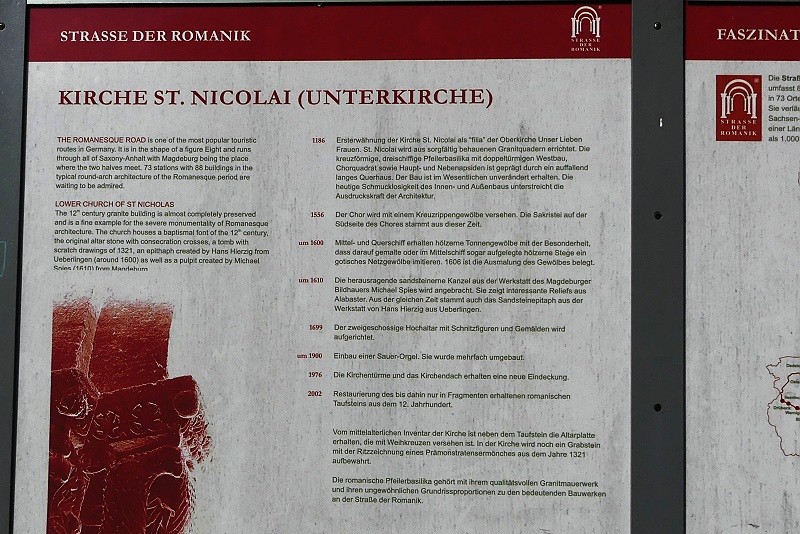

29.07.2025: Der Dom St. Nikolaus ist eine spätgotische dreischiffige Hallenkirche mit Querhaus und einem Langchor mit polygonalem Abschluss. Markgraf Otto II. und sein Bruder, Graf Heinrich von Gardelegen, gründeten in Stendal 1188 das Kollegiatstift St. Nikolaus. Eine Gemeinschaft von weltlichen Chorherren, die keinem Orden angehörten. Diese waren direkt dem Papst unterstellt, so dass das Stift neben den Bistümern Havelberg und Brandenburg zu den wichtigsten geistlichen Zentren der Mark gehörte. Parallel zur Stiftung wurde auch mit dem Bau einer Stiftskirche begonnen. Diese erste Kirche war wohl eine dreischiffige Basilika mit Apsis und war wohl jener im Kloster Jerichow ähnlich. Die Westfassade zeigt heute noch Teile dieser ersten Kirche. Der heutige Bau wurde vermutlich ab 1420 gebaut. Etwa Mitte des 15. Jahrhundert wurde er vollendet. Beeindruckend ist der am nördlichen Querhaus befindliche Staffelgiebel mit seiner Masswerkrosette. Etwas daneben wurde eine Vorhalle angebaut über die man ins Kirchenschiff kam, denn an der Westseite hatte man eine Marienkapelle vorgesetzt und damit den Zugang zum Kirchenschiff versperrt. Diese Kapelle wurde jedoch 1730 wieder abgerissen. Im Inneren trennt ein steinerner Lettner, eine sogenannte Chorschranke, das Langhaus vom Chor. Besonders sehenswert sind die 22 Fenster, die etwa zur Hälfte noch mit Originalgläsern bestückt sind. Sie entstanden zwischen 1425 und 1480 und wurden im 19. Jahrhundert umfassend restauriert. Eine noch grössere Anzahl mittelalterlicher Fenster findet sich heute nur noch im Erfurter Dom. Auf der Südseite der Kirche schliessen sich ein Kapitelhaus und ein Kreuzgang an. Das Kapitelhaus ist zwei geschossig und weist im Erdgeschoss einen Kapitelsaal mit einem schönen Kreuzgewölbe auf. Der Saal wurde 1463 vollendet. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Westflügel des Kreuzganges durch einen Bombentreffer zerstört und bis 2013 wieder in einer modernen Fassung aufgebaut. Auch die Gewölbe des südlichen Querhauses bekamen etwas ab. Die Glasfenster der Kirche hatte man frühzeitig ausgelagert und blieben so erhalten:

29.07.2025: Hinter dem Rathaus recken sich die gotischen Türme der Kirche St. Marien eindrucksvoll in die Höhe. Die Kirche wurde 1283 erstmals erwähnt. Zunächst wurde die St.-Marien-Kirche als romanische Basilika gebaut. Im späten 14. Jahrhundert erhielt dieser Bau zwei Türme. 1420 begann man damit an Stelle der romanischen Basilika eine spätgotische dreischiffige Hallenkirche mit Umgangschor zu setzen. Schon 1447 wurde das Kirchenschiff überwölbt und am Bartholomäustag desselben Jahres geweiht. Die Marienkapelle baute man von 1470 bis 1473 an. In dieser Zeit wurde auch der Hochaltar aufgestellt. Die heutigen Doppeltürme wurden um 1516 vollendet. Die Kirche diente der Kaufmannsgilde als Hauptpfarrkirche und schliesst sich als Ratskirche direkt ans Rathaus an. 1538 wurde in der Marienkirche die erste reformatorische Predigt in der Mark Brandenburg gehalten. Ein besonderes Ausstattungsstück ist die gotische Bronzefünte, die im 13. Jahrhundert die steinernen Taufbecken vor allem in den Hansestädten und an der südlichen Ostseeküste ablösten. Dieses Taufbecken stammt von 1474 und ruht auf den vier Evangelisten: Matthäus als Engel, Johannes mit einem Adlerkopf, Lucas mit einem Stierkopf und Markus mit einem Löwenkopf, bei dem sich als Besonderheit die Zunge bewegen lässt. Ein weiteres einzigartiges Ausstellungsstück ist die astronomische Uhr, die sich unterhalb der Orgelempore befindet. Sie ist, wie alle astronomischen Uhren, mit drei mal drei Metern sehr gross und entstand, wie im Tierkreiszeichen Löwe erkenntlich, im Jahr 1552. Die Tageszeit wird auf ihr in einer 24-Stunden-Einteilung gezeigt:

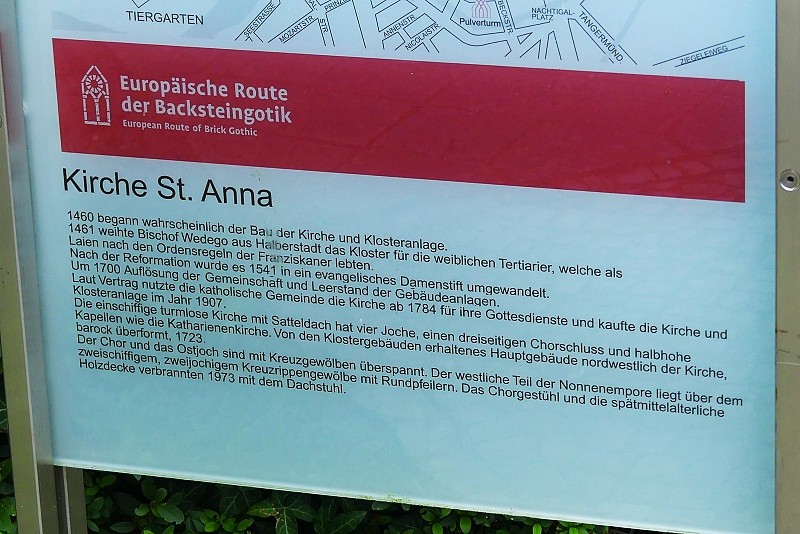

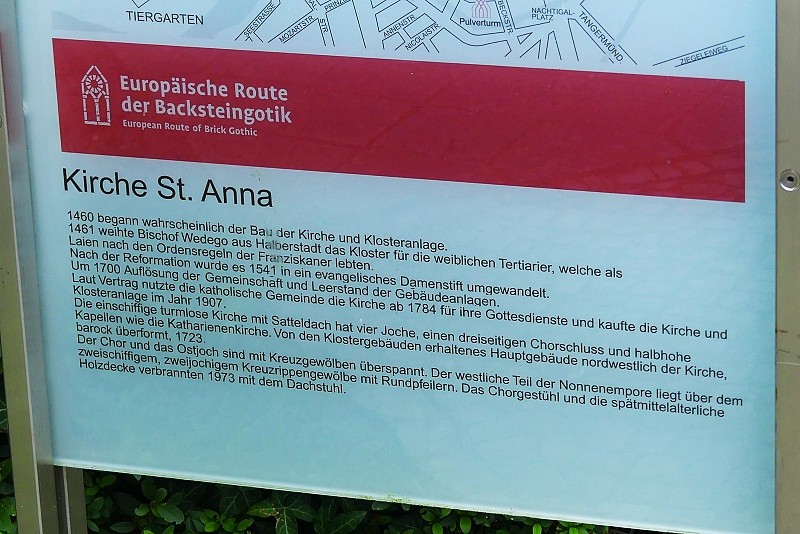

29.07.2025: Am Südrand des Mönchskirchhofes steht die kleine spätgotische Backsteinkirche St. Anna. Sie war einst die Kirche des Franziskanerinnen-Klosters. Heute ist sie die Parrkirche der katholischen Gemeinde in Stendal. Zu ihrer Ausstattung gehört unter anderem ein beachtenswerter Marienaltar aus der Zeit um 1430/40:

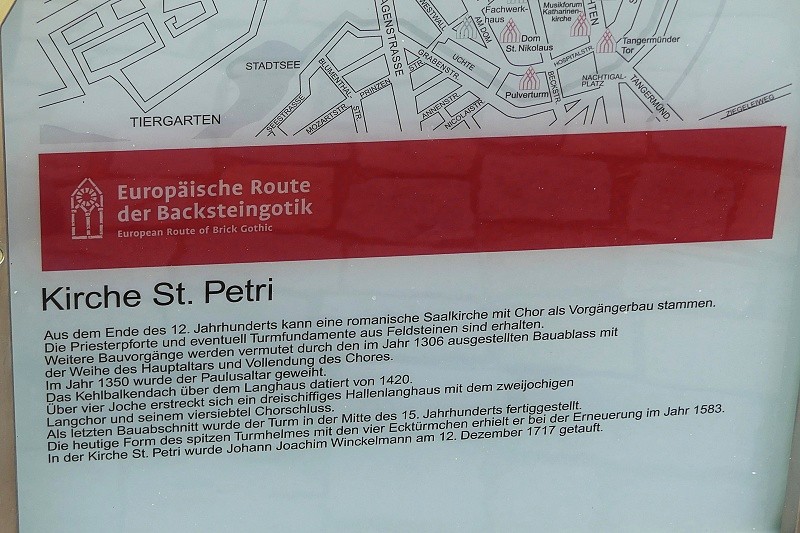

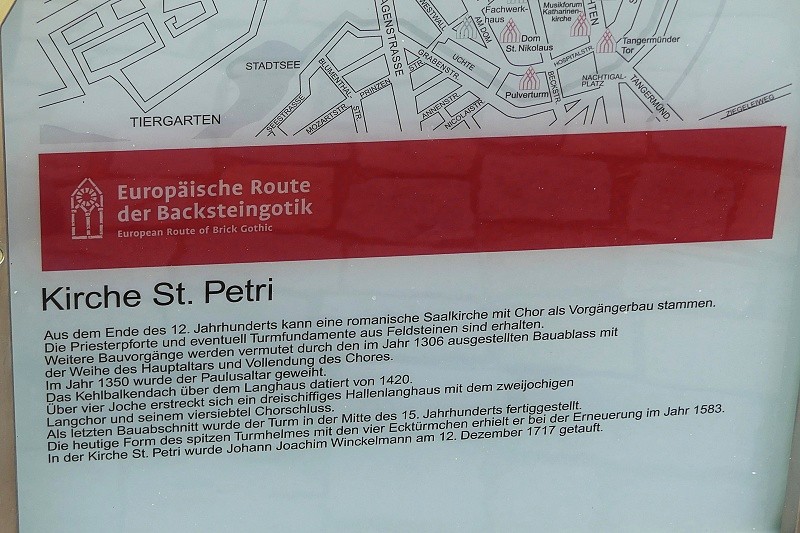

29.07.2025: Der erste Bau aus der Zeit um 1250 war aus Feldsteinen errichtet. Von ihm ist noch eine romanische Rundbogenpforte an der Südseite des Chores erhalten. Um 1300 entstand dann der hochgotische Backsteinbau unter Verwendung von Feldsteinen für den Chor. Der Turmhelm in seiner Gestalt mit den vier Zwergtürmchen stammt aus dem Jahre 1583. Die Kirche besitzt einen im 15. Jahrhundert eingebauten Lettner aus Backstein. In seiner Wand stehen Schnitzfiguren aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts, Christus und die zwölf Apostel. Darüber befindet sich ein grosses Kruzifix mit den Evangelistensymbolen aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Der Hochalter ist zusammengesetzt aus zwei Flügelaltären aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Um 1600 entstand die hölzerne Kanzel. Im Geläut gibt es zwei alte Bronzeglocken. Eine von Ihnen goss der berühmte Niederländer Gerhard van Wou im Jahre 1490 zusammen mit den beiden grossen Glocken der Marienkirche. Der Meister hatte offensichtlich in Stendal einen grösseren Auftrag erhalten. Von ihm sind noch weitere Glocken bekannt aus Demker und Beikau im Kreis Stendal. Eine zweite Glocke der Petrikirche goss 1498 Herrmann Vogel aus Soest. Am 12. Dezember 1717, dem 3. Advent, wurde in der Petrikirche Johann Joachim Winckelmann getauft:

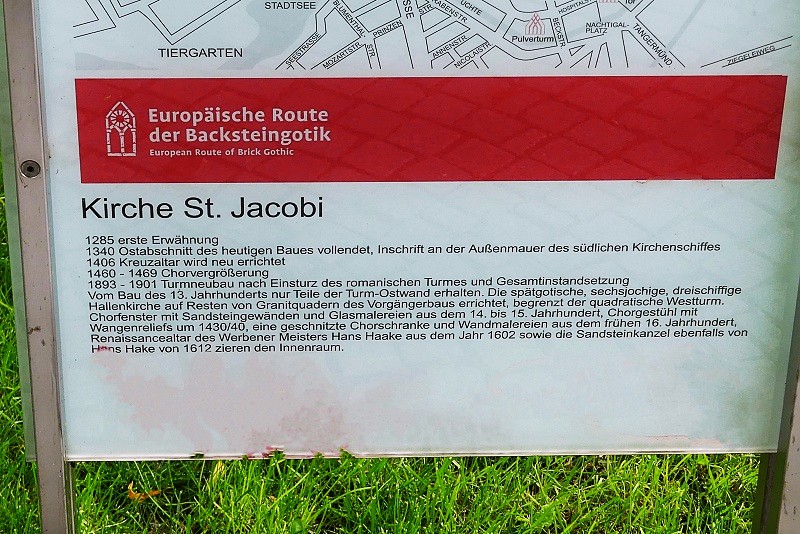

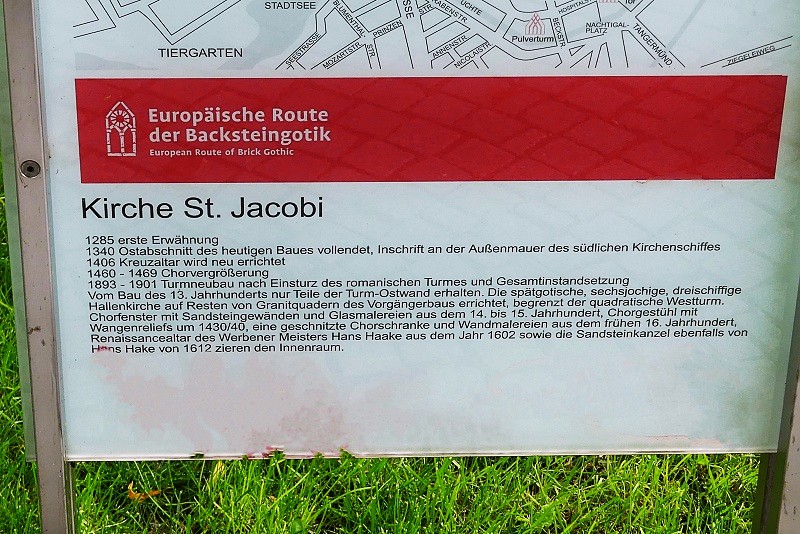

29.07.2025: Die Jacobikirche ist die zweite der drei Stendaler Grosskirchen. Sie stammt aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Ihr Turm wurde von 1893 bis 1901 errichtet und steht anstelle des ursprünglichen Turmes, der 1808 eingestürzt war. An ihrer Südseite ist eine aus Sandstein gefertigte Tafel eingelassen, deren Inschrift denjenigen einen Ablass verspricht, die sich am Bau beteiligen. Auch in dieser Kirche zeigt die wertvolle Ausstattung die Bedeutung und den Reichtum der alten Hansestadt. Die geschnitzte Chorschranke gehört in das erste Viertel des 16. Jahrhunderts. Das Vorbild aus der Marienkirche ist unverkennbar, im Chor befindet sich ein vierteiliges geschnitztes Chorgestühl aus der Zeit um 1420/30 und an der Nordseite des Chores ein eingebauter Schrank mit Flachschnitzerei, um 1500. Der Sandsteinaltar von 1600-1603 besitzt einen dreigeschossigen Aufbau. Über dem Hauptfeld hat der Meister seinen Schild angebracht. Ein besonderes Kunstwerk ist die Kanzel aus Sandstein aus dem Jahre 1612 von Hans Hacke aus Werben in der Altmark. Die lebensgrosse Tragefigur stellt Jakobus den Älteren dar als Schutzpatron der Pilger mit dem Pilgerzeichen am Hut, der Muschel:

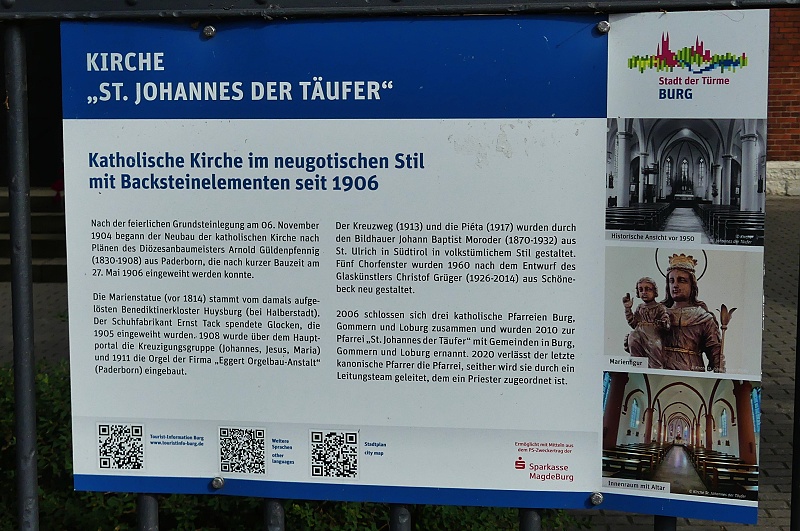

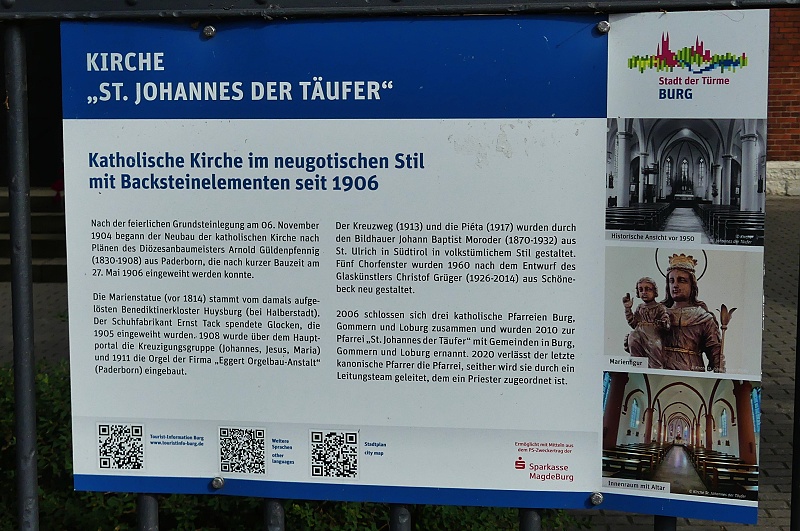

28.07.2025: Im Jahr 1904 wurde nach Plänen des Diözesenbaumeisters Dr. Güldenpfennig aus Paderborn mit dem Bau der Kirche im neugotischen Stil begonnen. Am 6. November 1904 wurde dafür feierlich der Grundstein gelegt. Zwei Jahre darauf wurde die Kirche eingeweiht. Doch bereits 1815 wurde die Gemeinde zur Pfarrei erhoben. Die einst vom Schuhfabrikanten Ernst Tack gespendeten Glocken konnten 1905 eingeweiht werden. 12 Jahre später wurden sie am 1. August 1917 beschlagnahmt und abgenommen. Am 17. Juni 1923 wurden dann zwei neue Glocken durch Pfarrer Bruns geweiht. Dieser Vorgang wiederholte sich 1941 ein zweites Mal. So wurden die beiden Glocken Johannes und Maria für Kriegszwecke vom Turm geholt. Erst 1956 wurden drei neue Glocken durch Caritasdirektor Solbach aus Magdeburg geweiht. 2006 schlossen sich die Pfarreien Burg, Gommern und Loburg zu einem Gemeindeverbund zusammen:

28.07.2025: Die im 12. Jahrhundert erbaute und 1355 erstmals urkundlich erwähnte Peterskapelle im Feldsteinbau sowie dessen Kirchhof gehören zum Erbe der Hugenotten. Die genaue Erbauung der Kirche im romanischen Stil ist nicht dokumentiert. Fest steht, dass sie die älteste Sakralbaute der Stadt Burg ist. Durch das 1685 von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg erlassene Potsdamer Edikt setzte eine grosse Kolonisteneinwanderung ein, sodass Hugenotten 1691 eine französisch- sowie eine deutschsprachige Gemeinde in Burg gründeten.Die Hugenotten bauten die ihr zugeteilte St. Petri-Kapelle ab 1691 zur St. Petrikirche aus. Zuvor stand sie lange Zeit leer und wurde sogar als Brauerei genutzt. Das Innere und die Sakristei wurden um 1880 im neugotischen Stil gestaltet, die Orgel baute der Orgelbaumeister Wilhelm Sauer 1882.Heute dient sie der Evangelisch-Reformierten Petrigemeinde Burg: