Kirchen

31.08.2024: Die sehenswerte Stadtkirche kann durchaus als ältestes Gebäude von Herborn bezeichnet werden, da sie einst Zentrum eines grosses Kirchspiels war, das auch den Hohen Westerwald umfasste (dokumentarische Ersterwähnung Herborns 1048). Von den ehemals drei Türmen der spätromanischen Basilika ist nur noch der Glockenturm (Westturm) erhalten geblieben. Im Inneren finden sich von Gotik, Renaissance bis Barock und Klassizismus die unterschiedlichsten Baustile, dazu interessante Grabdenkmale bedeutender Professoren der Hohen Schule und der Sarkophag der Fürstin Isabella Charlotte von Nassau-Dillenburg. Die Kirche kann auf Anfrage besichtigt werde:

31.08.2024: Die katholische Kirche in Herborn wurde 1959 infolge des Wachstums der Pfarrgemeinde durch den Zuzug vieler Heimatvertriebener neu gebaut. Zum Schutzpatron wurde der Heilige Petrus gewählt, nachdem die erste Kirche Herborns im Mittelalter ebenso seinen Namen trug und Petrus bis heute im Herborner Stadtwappen zu sehen ist. Hier auf dem Kirchenvorplatz ist er mit einer Statue verewigt. Im Inneren der Kirche sind die weit ausgreifende Chorrundung und die Marienstatue aus Muschelkalkstein sowie die bunt verglaste Taukapelle sehenswert. Die vielen Fenster bilden zahlreiche Symbole ab. Neben einer Widmung an die Gottesmutter, gibt es die Attribute des Heiligen Petrus sowie Menschwerdung, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und Sendung des Heiligen Geistes zu entdecken:

27.08.2024: Die Paulskirche in Hermannstein wurde vermutlich 1491 erbaut, denn diese Zahl ist im Torbogen der Turmtüre eingemeisselt. Vieles deutet darauf hin, dass der hessische Marschall Johann Schenck zu Schweinsberg der Stifter dieser Kirche sein könnte. Urkunden, die dies bestätigen könnten, fehlen jedoch leider. Äusserlich hat sich die Kirche in ihrer 500-jährigen Geschichte nur wenig verändert. Ursprünglich trug der Turm ein achteckiges Dach. Als dieses einzustürzen drohte, wurde es 1975 durch ein viereckiges Dach ersetzt. 1730 wurde das Treppenhaus auf der Nordseite angebaut. Aus der Erbauungszeit der Kirche stammt das Sandsteinrelief über der früheren Südpforte, das die Geburt Christi darstellt. Es trägt die Jahreszahl 1492. Dieses wertvolle Kunstwerk wurde 1977 über dem Taufstein angebracht – an der ursprünglichen Stelle befindet sich heute ein Abguss. Auch das Kruzifix im Chorbogen der Kirche und der spätgotische Taufstein mit seiner achteckigen Pokalform stammen aus der Anfangszeit der Kirche. Im Dreissigjährigen Krieg hat die Kirche stark gelitten, so dass sie 1687 eine neue Inneneinrichtung erhielt. Ihre erste Orgel erhielt die Kirche 1837 als Geschenk der Zivilgemeinde. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts liessen die Freiherren Schenck zu Schweinsberg im Chor ein Totengewölbe erbauen. Dort finden sich mehrere Grabsteine von Angehörigen der Familie Schenck – der älteste trägt die Jahreszahl 1570:

27.08.2024: Die Hospitalkirche wurde 1762–1764 im Rokoko-Stil erbaut und gilt als seltenes und qualitativ hochwertiges Beispiel dieses Baustils unter den lutherischen Predigtkirchen. Der fünfachsige Saalbau mit Fünfachtelschluss und westlichem Haubendachreiter ist hessisches Kulturdenkmal mit reicher Innenausstattung. Das Hospital zum Heiligen Geist wird 1262 erstmals urkundlich erwähnt. Als Stiftung der Bürgerschaft gewährte es Armen Asyl und durchreisenden Pilgern Herberge. Später diente es als Altersheim:

27.08.2024: Als Teile des Friedhofes südlich des Domes dem gotischen Erweiterungsbau zum Opfer fielen, errichtete man die dem Erzengel Michael geweihte Kapelle als Ossarium (Beinhaus). Hierhin wurden die Gebeine aus jenen Gräbern, die auf dem engen Kirchhof für neue Bestattungen Platz machen mussten, umgebettet. Das Bauwerk war eine Doppelkapelle mit Beinhaus unten und Laurentiuskapelle darüber. Das Gebäude diente später u. a. als Lagerraum für Reichskammergerichtsakten, seit 1854 wieder als Kapelle. Die Tür soll aus der Erbauungszeit stammen, die steinerne Kreuzigungsgruppe an der Westfassade wurde 1509 hier angebracht:

27.08.2024: Der Dom, die ehemalige Stifts- und Pfarrkirche Unserer Lieben Frau, blieb unvollendet. Auf dem Domhügel stand auf zwei älteren Vorgängerbauten ein romanischer Kirchenbau vom Ende des 12. Jahrhunderts. Um 1230 begann der Neubau einer gotischen Kirche mit der Errichtung des neuen Chores. Mehrfach wurden die Baupläne geändert, was noch heute an den unterschiedlichen Baustilen von Früh- bis Spätgotik erkennbar ist. Nachdem der prächtige Südturm und die Westfassade teilweise fertiggestellt waren, wurden die Bauarbeiten im 15. Jahrhundert aus Geldmangel eingestellt. Nur ein Teil des geplanten reichen Skulpturenschmuckes ist vorhanden. Das romanische Westwerk und der Nordturm, Heidenturm genannt, wurden nicht abgebrochen, sondern Bestandteil des Kirchenbauwerkes. Der Zutritt zur Kirche erfolgt durch das frühgotische Südportal. Im Kircheninneren ist von der ursprünglichen Ausstattung nur wenig erhalten, darunter der romanische Taufstein der Vorgängerkirche, eine überlebensgrosse Pietá vom Ende des 14. Jahrhunderts, zwei Darstellungen der Muttergottes auf der Mondsichel und weitere spätmittelalterliche Figuren. Die Reichskammergerichtszeit hat einige Ausstattungsdetails wie die Kanzel und barocke Grabplatten hinterlassen. Seit der Reformation bis heute wird das Gotteshaus von beiden christlichen Konfessionen simultan genutzt:

27.08.2024: 1248 wurden in Wetzlar erstmals Franziskanermönche urkundlich erwähnt. Die Kirche, ein um 1300 errichteter gotischer Bau mit einem dreischiffigen Langhaus und Chor mit 5/8 – Abschluss, trägt den für Kirchenbauten der Bettelmönchorden typischen Dachreiter. Über dem barocken Portal im Nordwesten befindet sich ein Relief mit dem Symbol der Franziskaner. Ein geknoteter Kuttenstrick umgibt ein Kreuz und zwei sich kreuzende Arme, einen bekleideten und einen unbekleideten mit Wundmalen an den inneren Handflächen. Nach 1826 wurden Klostergebäude und -kirche mehrmals umgebaut und dienten als Gefängnis, als Magazin und Kaserne. 1877 wurde das Langhaus aufgestockt und seitdem als Schulgebäude genutzt. Heute befindet sich in den Räumen die Musikschule. Der Chorteil der Kirche, heute die evangelische Untere Stadtkirche, war den 1586 an Jäcksburg und Jakobsburg angesiedelten 60 reformierten wallonischen Flüchtlingsfamilien für ihren Gottesdienst zugewiesen worden. Die von ihnen benutzte Treppe zwischen Jäcksburg/Jakobsburg und Rosengasse hiess im Volksmund wohl deshalb Reformiertes Treppchen, weil hier Pfarrhaus und Schule der reformierten Gemeinde standen:

22.08.2024: Zwischen den Weinbergen und dem darüber beginnenden Wald schaut die 1909 erbaute Clemenskapelle hervor, von der aus besonders der schöne Ausblick über das Dorf und die Rheinniederung überzeugt. Sie wurde benannt nach dem Initiator des Baues Pfarrer Clemens La Roche. Die zu Ehren der Schmerzhaften Muttergottes, nach den Plänen des Geisenheimer Architekten Georg Hartmann, errichtete Kapelle, ist wie die Pfarrkirche aus unverputztem heimischen Bruchstein ausgeführt. Hoch über Lorchhausen gelegen fügt sie sich malerisch in das Landschaftsbild ein. Wer den Anstieg dorthin über den Kalvarienberg mit seinen Kreuzwegstationen aus dem Jahre 1870 unternimmt, wird mit einem herrlichen Blick über das Dorf belohnt.

Ansichten vom Rheinsteig:

22.08.2024: Das dem Heiligen Bonifatius geweihte Gotteshaus wurde von 1877 bis 1879 in der Nähe des aufgegebenen Vorgängerbaus, einer zu klein gewordenen und durch mehrere Brände schwer geschädigten Kirche aus dem 14. Jahrhundert, errichtet. Die katholische ehemalige Pfarrkirche St. Bonifatius ist ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude in Lorchhausen, einem Stadtteil der Stadt Lorch (Rheingau). Sie ist heute eine Filialkirche der Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau, einer Pfarrei Neuen Typs. Seit 2015 ist der sogenannte Rheingauer Dom in Geisenheim auch Pfarrkirche von Lorchhausen. Die stattliche neugotische dreischiffige Kirche aus unverputztem heimischen Bruchstein und Werksteinen aus rotem Sandstein mit drei Jochen und Fünfachtel-Chor erhebt sich über einem kreuzförmigen Grundriss. Das Dach ist schiefergedeckt. Das Bauwerk hat ortsbeherrschende Grösse. Innen tragen acht runde Sandsteinsäulen das Gewölbe und schaffen so einen grossen lichten Kirchenraum – Blick vom Rheinsteig:

08.04.2024: Ansicht von der gegenüberliegenden Rheinseite:

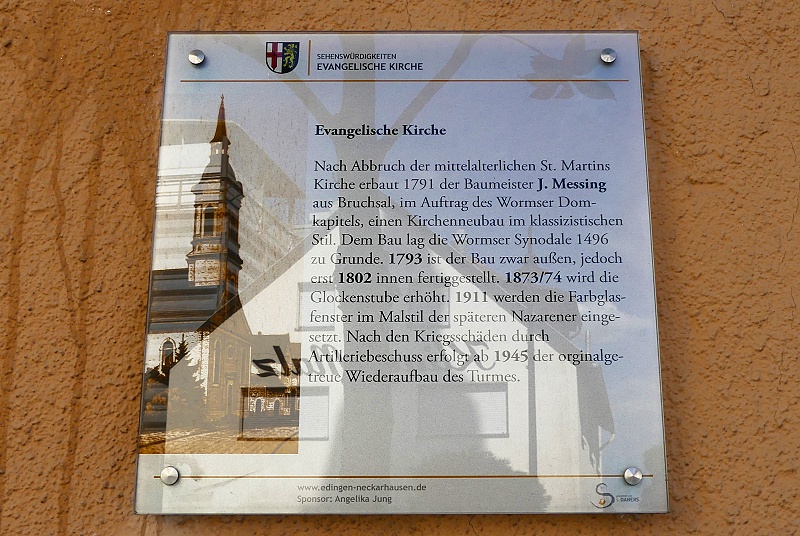

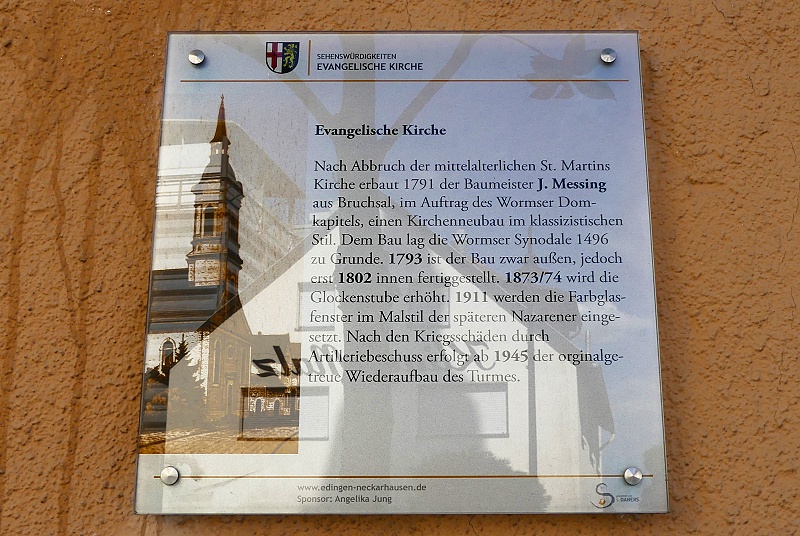

16.08.2024: An der Hauptstrasse in Edingen befindet sich die klassizistische evangelische Kirche von 1792 mit neun Glocken. An der Stelle der heutigen Kirche, dem etwa höchsten Punkt des ehemaligen Dorfes Edingen, stand nachweislich bereits vorher eine Kirche, vielleicht dazwischen noch eine weitere. Die heutige einschiffige frühklassizistische verputzte Kirche mit eingezogenem Frontturm wurde 1789/92 nach Plänen von Baumeister J. Messing errichtet und erhielt 1873/74 einen Turmaufbau im neubarocken Stil:

Users Today : 44

Users Today : 44 Users Yesterday : 396

Users Yesterday : 396