Waterclerk

27.07.2025: Das ehemalige Reichstagspräsidentenpalais wurde 1899-1904 von Paul Wallot als Wohn- und Dienstsitz für den Präsidenten des Reichstages errichtet. Nachdem das Gebäude während des Zweiten Weltkriegs beschädigt worden war, wurde es bis auf den östlichen Gebäudeteil wieder aufgebaut. In der DDR wurde es auf verschiedene Weise genutzt, unter anderem als Sitz des VEB Deutsche Schallplatten. Mit dem Umzug der deutschen Regierung von Bonn nach Berlin sollte das Palais, das mit seiner Gartenanlage seit 1994 unter Denkmalschutz steht, wieder seinen repräsentativen Charakter erhalten und Sitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft werden. 1997 wurde es von dem Kölner Architekten Thomas van den Valentyn saniert und umgebaut. Seit 1999 stehen repräsentative Räume für Empfänge, Ruhebereiche und eine eigene Gastronomie Parlamentariern und deren offiziellen Gästen zur Verfügung. Aufgrund des steigenden Bedarfs fanden 2007-09 Umbaumassnahmen statt, um die Flächenressourcen im Gebäude effektiver zu nutzen. Ursprünglich für 400 Gäste konzipiert, sollte das Palais für 800 Personen, bei Sonderveranstaltungen sogar für bis zu 1.100 Personen erweitert werden. Zudem war eine klimatische, energetische sowie sicherheitstechnische Überarbeitung des gesamten Gebäudes notwendig (im Bild die Westfassade mit Eingang zu den ehemaligen Wohnräumen des Reichstagspräsidenten):

27.07.2025: Berlin verdankt das Brandenburger Tor König Friedrich Wilhelm II., der hatte das grosse Sandsteintor in Auftrag gegeben um einen würdevollen Endpunkt des Boulevards Unter den Linden zu haben. Das Tor gehört zu den grössten und schönsten Bauten des Klassizismus. Es entstand in den Jahren 1788 bis 1791 nach Entwürfen von Carl Gotthard Langhans d.Ä., der sich stark an den Propyläen der Athener Akropolis orientierte. Die Quadriga, ein Wagen, der von vier Pferden gezogen wird, ziert bereits zwei Jahre nach Fertigstellung des Brandenburger Tors das Dach. Die Quadriga wurde von Johann Gottfried Schadow im Jahr 1793 auf dem Brandenburger Tor angebracht. Die Plastik zeigt einen zweirädrigen Streitwagen, der von vier nebeneinander laufenden Pferden gezogen wird. Die Zügel hält die Siegesgöttin Victoria. Die Quadriga sollte den einziehenden Frieden in die Stadt symbolisieren. Die Plastik wurde im Laufe der Zeit drei Mal vom Brandenburger Tor herunter genommen. Nach der Niederlage Preussens im Jahre 1806 verschleppte Napoleon die Quadriga nach Paris. Doch durch den Sieg der Allianz konnte sie acht Jahre später wieder zurückgeholt und an ihren alten Bestimmungsort aufgestellt werden. Während der Kämpfe des Zweiten Weltkrieges wurde das Brandenburger Tor und die Quadriga durch Bombenangriffe schwer beschädigt. Die Plastik musste deswegen 1956 im Zuge der Rekonstruktion entsorgt und durch eine Kopie ersetzt werden. Im Laufe der Geschichte erhielt das Brandenburger Tor besondere Symbolkraft. Mit dem Bau der Mauer im August 1961 fristete das Bauwerk ein einsames Dasein, denn es befand sich fortan im Sperrbereich und konnte weder von Menschen aus dem Osten noch aus dem Westen besucht oder durchschritten werden. Mit dem Fall der Mauer 1989 wurde das Brandenburger Tor zum Symbol der Wiedervereinigung. Am 22. Dezember 1989 erfolgte unter dem Jubel von mehr als 100.000 Menschen die Öffnung des Tores. Die Quadriga wurde aber durch die Vereinigungsfeiern, vor allem in der Silvesternacht 1989/90, so stark beschädigt, dass sie zwei Jahre später restauriert werden musste:

27.07.2025: Der Fernsehturm am Alexanderplatz ist nicht nur das höchste Bauwerk in Deutschland, sondern auch das Wahrzeichen der Stadt. Jeden Tag fahren zahlreiche Berlin-Besucher und Berliner mit dem rasanten Fahrstuhl in die Turmkugel, um einen wundervollen Ausblick über die ganze Stadt zu geniessen. Das Beste ist, man müsste sich nicht einmal bewegen, um einen Rundum-Blick zu geniessen, denn die Turmkugel rotiert innerhalb einer Stunde einmal um sich selbst. Der Fernsehturm steht auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Die DDR benötigte eine Sendeanlage, die landesweit ausstrahlen konnte. Ein großer Sendemast musste her. Zuerst sollte dieser in den Müggelbergen gebaut werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Turm für den nahen Flughafen eine zu grosse Gefahr darstellen würde. So entschied SED-Parteichef Walter Ulbricht höchst persönlich, dass der Fernsehturm am Alexanderplatz gebaut werden soll. Noch im selben Jahr, 1964, begannen die Bauarbeiten. Nach vier Jahren Bauzeit konnte der Fernsehturm im Oktober 1969 seinen Betrieb aufnehmen. Bis heute ist der Fernsehturm am Alex ein Muss bei einem Berlin-Besuch. Schliesslich ist die Aussicht wirklich unschlagbar. Bei gutem Wetter lässt sich bis zu 80 Kilometer weit gucken. Die Aussichtsetage befindet sich in einer Höhe von 203 Metern. Es geht allerdings noch ein Stückchen höher, denn über der Etage befindet sich ein Restaurant. Wer hier einen Fensterplatz ergattert, sieht Berlin innerhalb einer Stunde entspannt aus jeder Richtung, denn die gesamte Besucherkugel dreht sich innerhalb einer Stunde einmal um sich selbst. Es wird gern erzählt, die Berliner würden den Fernsehturm Telespargel nennen. Doch dieser von den DDR-Offiziellen gewünschte Spitzname setzte sich schon zu DDR-Zeiten nicht durch. Es kursierten aber vom Volk geschaffene Spitznamen wie Imponierkeule, Protzstengel oder St. Walter (SED-Parteichef Walter Ulbricht). In der Regel benutzen die Berliner aber die Bezeichnung Fernsehturm:

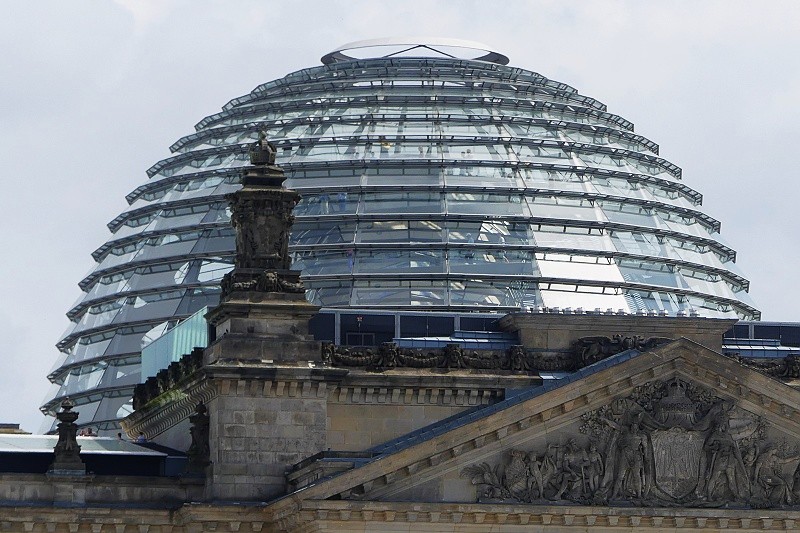

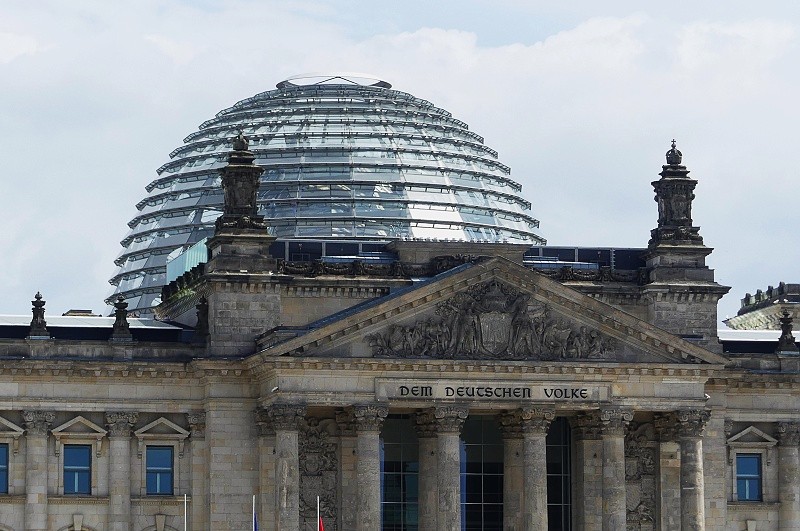

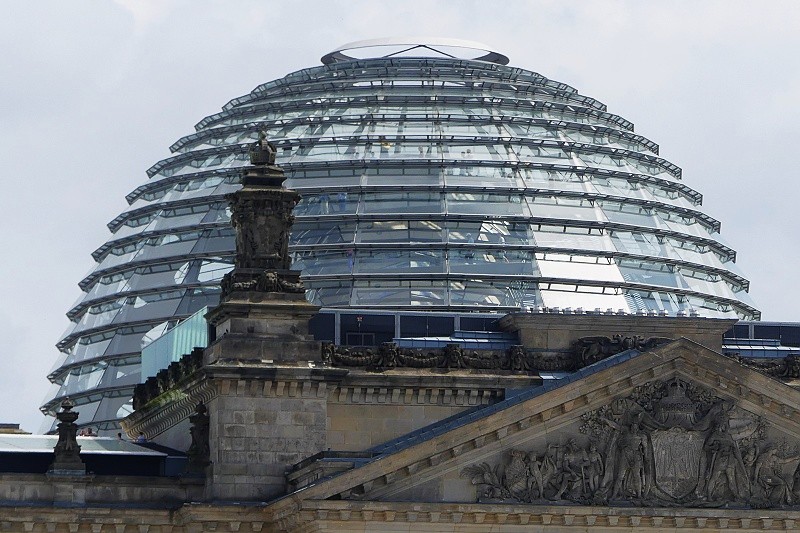

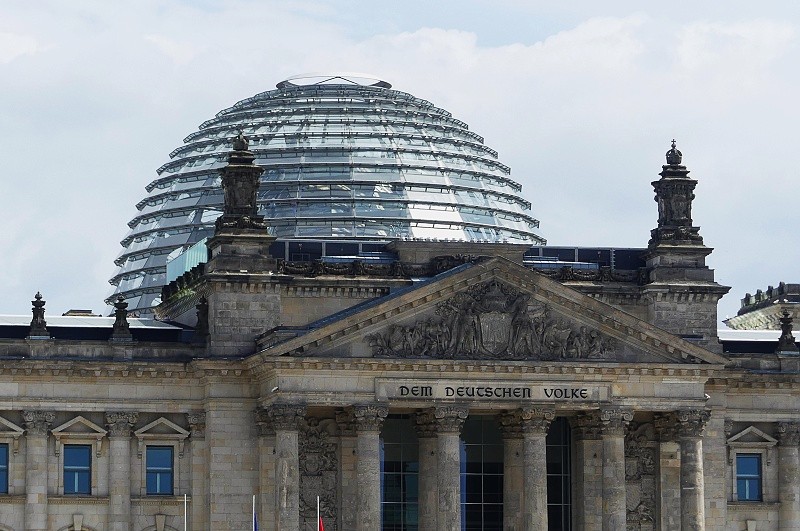

27.07.2025: Am 30. Oktober 1991 entschied der Ältestenrat des Bundestages, dass der historische Reichstagsbau des Architekten Paul Wallot von 1894 als Sitz eines gesamtdeutschen Parlaments wiederhergestellt und genutzt werden solle. Die Ruine des Reichstagsgebäudes war in den sechziger Jahren wiederaufgebaut worden, wurde jedoch nicht als Parlamentsgebäude genutzt. Den Auftrag zum Umbau des Reichstagsgebäudes nach dem Hauptstadtbeschluss erhielt der britische Architekt Sir Norman Foster nach einem internationalen Architekturwettbewerb. Im Juni 1994 stellte er seinen überarbeiteten Entwurf des Reichstagsprojekts vor. Dieser sah vor, einen modernen Parlamentsbau zu gestalten, der die Geschichte des Reichstagsgebäudes respektiert und zugleich die Umsetzung eines zukunftweisenden Energiekonzeptes zu realisieren. Das ehemalige Reichstagsgebäude wurde zu einem modernen Arbeitsparlament umgestaltet, das allen Anforderungen an neueste Kommunikations-, Büro- und Arbeitsplatztechnik entspricht:

27.07.2025: Der Neubau des Kanzleramts in Berlin wurde im Jahr 2001 bezogen. Nur vier Jahre dauerte der Bau des beeindruckenden Gebäudes. Wichtige Nebensache: Biodiesel, Sonnenenergie und Ökostrom sorgen für eine umweltschonende Energieversorgung. Nach der Entscheidung, dass Berlin Hauptstadt wird, stand der Spreebogen zur völligen Neubebauung zur Verfügung. 1992 wurde ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben, für den 835 Beiträge aus 54 Ländern eingingen. Eine Jury aus namhaften Architekten sowie Politikern aller Parteien auf Bundes- und Landesebene entschieden sich am 18. Februar 1993 für den Entwurf der Berliner Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank. Er beeindruckte durch ein geradliniges breites Band des Bundes, das die beiden Spreeufer verbindet und so städtebaulich die deutsche und die Berliner Wiedervereinigung symbolisiert. Das Bundeskanzleramt gehörte zu den wichtigsten Bauvorhaben für die neue Bundeshauptstadt Berlin. Auf Grundlage des Entwurfs von Schultes und Frank wurde 1994 ein europaweiter Wettbewerb für die Umsetzung dieser Pläne ausgeschrieben. Aus den 51 eingereichten Arbeiten wählte die Jury unter dem Vorsitz des Münchner Architekten Kurt Ackermann im Dezember 1994 zwei erste Preise aus. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl gab nach Gesprächen mit Architekten, Historikern, Publizisten und Politikern am 28. Juni 1995 bekannt, dass wiederum der Entwurf Axel Schultes (zusammen mit Charlotte Frank) gewonnen habe. Ihnen wurde der Bauauftrag erteilt. Nach dem Baubeginn 1997 dauerte es nur vier Jahre, bis das Amt eingeweiht wurde. Zu dem Ensemble gehören heute auch das Paul-Löbe und das Marie-Elisabeth-Lüders Haus. Die Spree, die einstige Grenze zwischen Ost und West, ist in die Architektur integriert und wird immer wieder durch Brücken überwunden. Für den Empfang von Staatsgästen befindet sich vor dem Gebäude ein Ehrenplatz. Im Beisein des damaligen Kanzlers Schröder wurde hier die fünfeinhalb Meter hohe und 90 Tonnen schwere Plastik Berlin des spanischen Künstlers Eduardo Chillida aufgestellt:

26.07.2025: Der Jahrtausendturm ist ein 60 Meter hoher Ausstellungs- und Aussichtsturm. Der Entwurf des Turms stammt vom Schweizer Maler und Baugestalter Johannes Peter Staub. Der Jahrtausendturm wurde anlässlich der Bundesgartenschau 1999 im Magdeburger Elbauenpark errichtet. Er beherbergt eine Ausstellung zur Entwicklung der Wissenschaften mit vielen anschaulichen, teils interaktiven Experimenten. Unter anderem kann man durch ein astronomisches Fernrohr die Uhr des Magdeburger Domes ablesen. Ein Foucaultsches Pendel, das in der Turmspitze aufgehängt ist, demonstriert die Rotation der Erde. Der Turm war ursprünglich nur für die Laufzeit der Gartenschau konzipiert. Erst später wurde entschieden, den Turm und ie Ausstellung darin dauerhaft zu betreiben:

26.07.2025: Die Jerusalembrücken über die Elbe bilden zusammen mit den Friedensbrücken über die alte Elbe den Nordbrückenzug, mit dem die B1 die Elbe mit getrennten Brückenbauwerken für die Richtungsspuren quert. Die südliche Brücke wurde 1947-1952 auf den vorhandenen Strompfeilern der zum Kriegsende gesprengten Hindenburgbrücke erbaut. Sie hat über der Elbe einen Zweigelenkbogen aus Stahl und beidseitig zweifeldrige Plattenbalken aus Stahlbeton über die Flutöffnungen. Sie war der erste Brückenneubau der DDR und wurde als Wilhelm-Pieck-Brücke dem Verkehr übergeben. Auf der Unterstromseite verlaufen zwei Strassenbahngleise. Die 20,1 m hohen genieteten Bogenrippen haben einen rechteckigen Querschnitt. Bei der Generalsanierung erhielt die Brücke 1998 eine neue Brückentafel aus Stahlbeton sowie neue Vorlandbauten. Die nördliche Brücke wurde 1964-1966 erbaut. Im Gegensatz zur Südbrücke führt sie in leicht schiefem Winkel über die Elbe. Sie besteht aus einer von einem Stabbogen abgehängten Stahlverbundplatte und zwei Vorbrücken, die als zweistegige Verbundträger ausgebildet wurden. Die 17,2 m über die Fahrbahn hochragenden geschweissten Bogenrippen sind leicht zueinander geneigt. Sie haben einen rautenförmigen Windverband:

26.07.2025: Die Festung Mark ist eine der letzten Zeugen der einst grössten preussischen Festung Magdeburg. Dort, wo noch im 19. Jahrhundert Soldaten zu Hause waren, ist seit Ende 2001 Kunst & Kultur in ihrer gesamten Bandbreite eingezogen. In der letzten Phase des Ausbaus der Festung Magdeburg entstand das heutige Gebäude 1864/65 als Defensionskaserne an der Nordfront des inneren Verteidigungsringes der Stadt, direkt vor der mittelalterlichen Stadtmauer. Zuvor stand hier bereits die Tenaille Mark, die allerdings den neuen Anforderungen nicht mehr gewachsen war. Das neue Gebäude sollte einerseits 600 Soldaten eine Unterkunft bieten (bei Fertigstellung sogar 800 Soldaten) und zugleich ihre Verteidigungsfunktion erfüllen. Bis zum Ende des ersten Weltkrieges blieb es bei der militärischen Nutzung. Die Nutzung des Hohen Gewölbes und des Oberen Gewölbes sind heute ohne Einschränkungen möglich. Mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot bespielt die KulturSzeneMagdeburg e.V. seit 2002 regelmässig das Haus – vom modernen Konzertabend bis zum historischen Mittelalterspektakel. Im Sommer 2005 wurde die Bürgerstiftung KulturStiftung FestungMark als zukünftiger Träger der ehemalige Kasernenanlage gegründet:

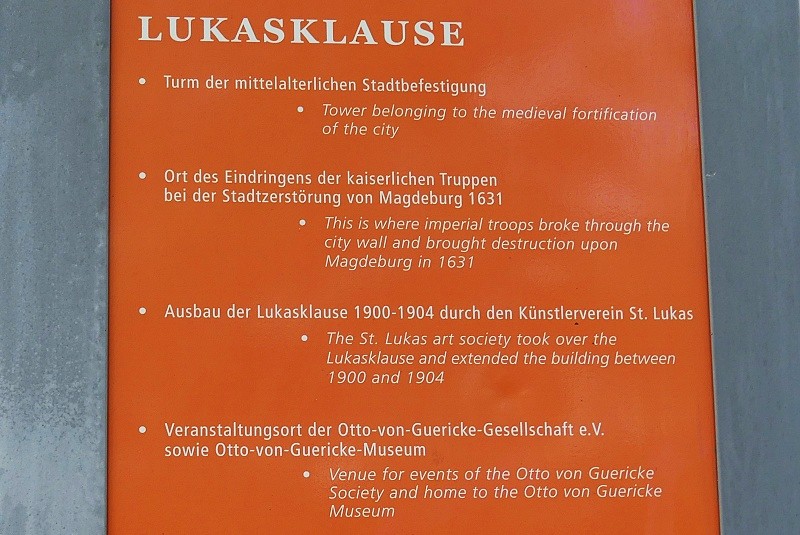

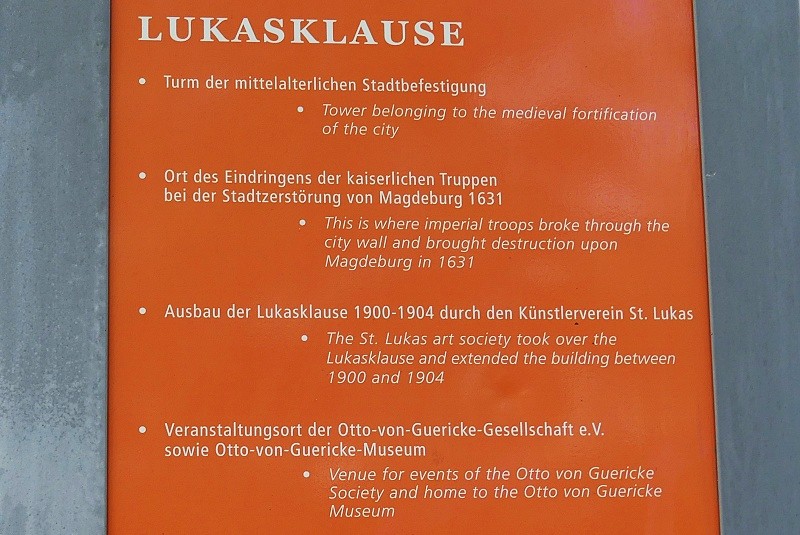

26.07.2025: Das Wittenberger Tor war ein Eisenbahnfestungstor der Festung Magdeburg. Die erhaltenen Teile des inneren Tors der Anlage stehen unter Denkmalschutz. Die Anlage befand sich an der nordöstlichen Ecke der Magdeburger Altstadt, unmittelbar am linken Ufer an der Elbe. Heute befindet sich der Bereich zwischen der südwestlich gelegenen Lukasklause und der Jerusalembrücke. Das Tor wurde im Zeitraum von 1848 bis 1851 im Schutze der Bastion Preussen als nördliches Eisenbahntor der Festung erbaut. Durch das Tor wurde die Bahnstrecke Magdeburg-Wittenberge, aus nördlicher Richtung von Wittenberge her kommend, in die Festung, zum damals noch an der Elbe gelegenen Bahnhof, geführt. Aus diesem Umstand ergab sich auch der Name des Tores:

26.07.2025: Die heutige Lukasklause befindet sich auf einer kleinen Erhöhung und gehört zum einstigen Wehrturm der alten Festung Magdeburg, welche noch in Teilen in der Landeshauptstadt erhalten ist und beinhaltet das Otto-von-Guericke-Zentrum. Zu finden ist diese bedeutende Sehenswürdigkeit für Besucher der Stadt Magdeburg westlich der Elbe im Nordosten der Magdeburger Altstadt. Unmittelbar in Nähe der Festung findet sich die vierspurige Strasse Schleinufer. Die Lukasklause Magdeburg gehörte mit zur Magdeburger Festung, welche bereits seit dem 13. Jahrhundert Bestand hatte und zahlreiche Baumassnahmen überstand. Sie hat eine beeindruckende Geschichte, denn sie war ein Geschenk des Erzbischofs Wilbrand von Käfernburg. Der Erzbischof schenkte der Stadt im Jahre 1236 die heutige Lukasklause Magdeburg, welche zur Vervollständigung der Stadtmauern errichtet wurde. Die erste urkundliche Erwähnung des Turms, der damals noch als Welscher Turm bekannt war, erfolgte im Jahr 1279. Die jetzige Lukasklause war ein wichtiger Bestandteil der Stadtmauer und der späteren Festung. Ende des 19. Jahrhunderts endete die militärische Nutzung. Die Lukasklause Magdeburg ging in die zivile Nutzung über. Der Künstlerverein St. Lukas e. V. bekam den Turm 1892 zugesprochen und nutzte dieses für ihre Zwecke. In den Jahren 1902 und 1903 wurde der Turm umgebaut. Nach der Fertigstellung wurde der Turm dem Heiligen Lukas als Schutzpatron der Maler zugewiesen. Seitdem trägt der Turm den Namen Lukasklause. Heutzutage wird die Lukasklause Magdeburg als Museum bzw. Otto-von-Guericke-Zentrum genutzt: