Waterclerk

29.07.2025: Durch das Alte Dorf gelangt man zum Uenglinger Tor, eines von zwei heute noch erhaltenen Stadttoren. Es entstand um 1450/60 und ist nach dem Holstentor in Lübeck wohl das schönste mittelalterliche Stadttor im Gebiet der norddeutschen Backsteinbauweise. Zugeschrieben wird es Steffen Boxthude, der zu den bedeutendsten Baumeisterpersönlichkeiten des 15. Jahrhunderts zählt. Es steht von der Gesamtanlage, die einmal grösser war, noch der Turm mit einer spitzbogigen Durchfahrt. Darüber erhebt sich ein quadratischer Backsteinbau mit zinnenbesetzter Plattform, vier erkerartigen Ecktürmchen und einem runden Turmaufsatz. Die Höhe des Turmes beträgt 27,5 Meter. Mit seinem reichen Schmuck an Friesen, Blendnischen und Stabwerk demonstriert er nicht nur die Wehrhaftigkeit der Stadt, sondern auch das Repräsentationsbedürfnis der hansischen Kaufmannsschaft. Ein solches Tor war einmal eine regelrechte kleine Festung innerhalb des Zuges der Stadtmauer. Es gab noch ein Vortor auf der Feldseite, das mit dem Turm durch Mauern so verbunden war, dass zwischen beiden ein zwingerartiger Hof entstand. In den Jahren von 1983 bis 1986 erfuhr der Turm eine Generalinstandsetzung durch die damalige Kooperationsgemeinschaft des Bauwesens des Kreises Stendal. Seither wird er als Aussichtsturm genutzt. Von seiner Plattform aus hat man einen weiten Blick über die Stadt und ihre Umgebung. Die Stendaler gestalteten im 19 Jahrhundert den Innenwall, der einmal die Stadtmauer trug, zu einer Promenade, die noch heute als grüner Ring fast vollständig erhalten ist und unter Denkmalschutz steht, wie die historischen Bauwerke:

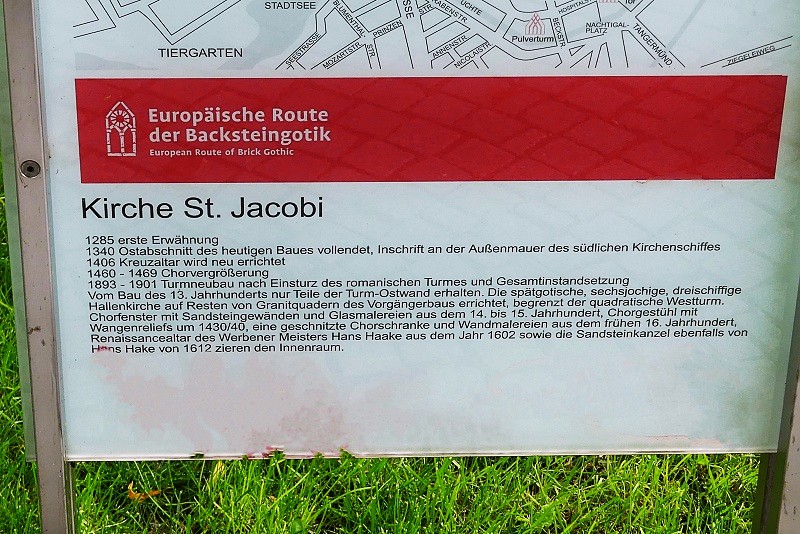

29.07.2025: Die Jacobikirche ist die zweite der drei Stendaler Grosskirchen. Sie stammt aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Ihr Turm wurde von 1893 bis 1901 errichtet und steht anstelle des ursprünglichen Turmes, der 1808 eingestürzt war. An ihrer Südseite ist eine aus Sandstein gefertigte Tafel eingelassen, deren Inschrift denjenigen einen Ablass verspricht, die sich am Bau beteiligen. Auch in dieser Kirche zeigt die wertvolle Ausstattung die Bedeutung und den Reichtum der alten Hansestadt. Die geschnitzte Chorschranke gehört in das erste Viertel des 16. Jahrhunderts. Das Vorbild aus der Marienkirche ist unverkennbar, im Chor befindet sich ein vierteiliges geschnitztes Chorgestühl aus der Zeit um 1420/30 und an der Nordseite des Chores ein eingebauter Schrank mit Flachschnitzerei, um 1500. Der Sandsteinaltar von 1600-1603 besitzt einen dreigeschossigen Aufbau. Über dem Hauptfeld hat der Meister seinen Schild angebracht. Ein besonderes Kunstwerk ist die Kanzel aus Sandstein aus dem Jahre 1612 von Hans Hacke aus Werben in der Altmark. Die lebensgrosse Tragefigur stellt Jakobus den Älteren dar als Schutzpatron der Pilger mit dem Pilgerzeichen am Hut, der Muschel:

STENDAL

(37.850 Einwohner, 32 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des Landkreises Stendal und die grösste Stadt sowie Verkehrsknotenpunkt in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Aufgrund ihrer historischen Zugehörigkeit zur Hanse seit dem Jahr 1359 trägt die Stadt seit dem 1. Januar 2010 den amtlichen Beinamen Hansestadt. In der dünn besiedelten Landschaft im nördlichen Sachsen-Anhalt ist die Mittelstadt Stendal die grösste Ortschaft weit über die Grenzen der Altmark hinaus. Und diese Prominenz gilt auch für grosse Phasen ihrer Geschichte. Von 1359 bis 1517 war Stendal Mitglied der Hanse und zu ihrer Blütezeit im 15. Jahrhundert die grösste und reichste Stadt der Mark Brandenburg. Ihr Aufstieg war bedingt durch die Lage an der Fernhandelsstrasse von Magdeburg nach Hamburg und Lübeck. Die Gründungsgeschichte Stendals geht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück, als um 1160 der askanische Markgraf Albrecht der Bär der Siedlung zwischen zwei Armen des Flüsschens Uchte das Marktprivileg verlieh. Durch archäologische Grabungen sowie dendrochronologische Befunde ist diese frühe Phase der Stadtwerdung lokalisierbar. Diese lässt sich auf die Bereiche um Markt und Marienkirche sowie am Uppstall südlich der Jakobikirche eingrenzen. Zudem zeichnet sich ein älteres Angerdorf nahe der Jakobikirche im Norden der heutigen Altstadt als weitere Keimzelle Stendals ab. Ein dortiger Strassenzug trägt noch heute den Namen Altes Dorf. Im 12. und 13. Jahrhundert ging es dann steil aufwärts mit der Entwicklung Stendals. Seit 1215 lag die Stadtregierung und die Gerichtsbarkeit in den Händen führender Kaufmannsfamilien. Bis 1345 entstammten die Ratsherren ausschliesslich der Gewandschneidergilde. Danach wurden auch Vertreter anderer Gilden ratsfähig. Ende des 13. Jahrhunderts wurden die zusammengewachsenen Siedlungskerne mit einem grossen Mauerring umgeben. 1160 hat Stendal Magdeburger Stadtrecht, umfangreiche Zollprivilegien und eine eigene Münzprägestätte erhalten. 1359 bis 1517 gehörte die Stadt der Hanse an. Ihren Reichtum bezog die Stadt – einer der bedeutendsten Handelsplätze Norddeutschlands – aus dem Fernhandel und der Tuchherstellung. Wegen Teilnahme an einem Aufstand altmärkischer Städte gegen den Landesherren im Jahre 1488 verlor Stendal seine städtischen Privilegien und die Gerichtsbarkeit. Von da an erlitt Stendal einen wirtschaftlichen Niedergang. In der DDR-Zeit wurde die Stadt zum Industriezentrum ausgebaut. Ein geplantes Atomkraftwerk bei Stendal wurde nie fertiggestellt. Nach 1990 erlebte die Stadt einen Bevölkerungsrückgang und den Rückbau von Plattenbauten. Seit 2010 trägt die Stadt offiziell den Titel Hansestadt Stendal. Sie ist Kreisstadt und Verkehrsknotenpunkt in der Altmark.

Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs:

Evangelische Stadtkirche St. Jacobi:

Uenglinger Tor:

Winckelmann Museum:

Evangelische Stadtkirche St. Petri:

Petrikirchstrasse mit Blick zu St. Marien:

Stadtbibliothek Anna Seghers:

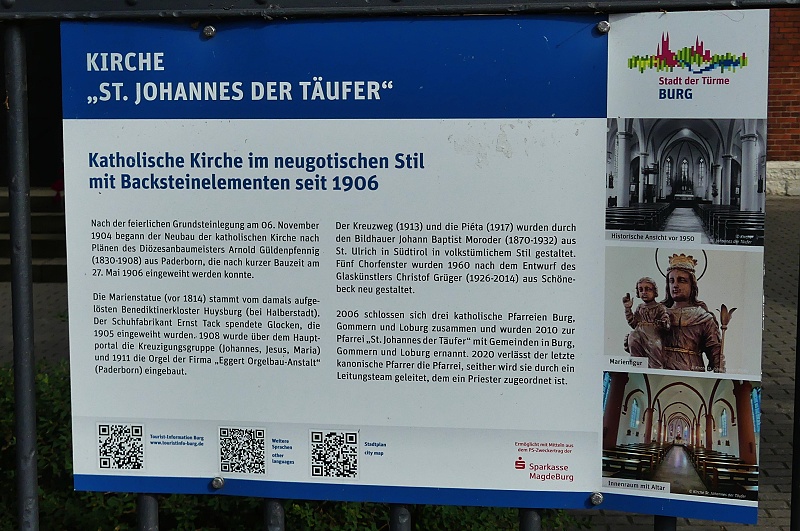

Katholische Kirche St. Anna:

Evangelische Stadtkirche St. Marien:

Rathaus:

Stendaler Roland:

Löwen-Apotheke:

Winckelmann-Denkmal – Das Denkmal für den am 09.12.1717 in Stendal geborenen Johann Joachim Winckelmann befindet sich auf dem Winckelmannplatz. Winckelmann war ein deutscher Archäologe und gilt als der Begründer von wissenschaftlicher Archäologie und Kunstgeschichte und als geistiger Begründer des Klassizismus im deutschsprachigen Raum. Das Bronzestandbild schuf der Berliner Bildhauer Ludwig Wichmann, ein Schüler Gottfried Schadows:

Stadtrelief am Winckelmannplatz:

Kaufhaus Ramelow – von 1929 bis 1930 errichtetes Bekleidungs-Kaufhaus im Stil des Neuen Bauens:

Altmärkisches Ständehaus:

Theater der Altmark – Hofseite mit dem Eingang des ehemaligen Haus Vaterland:

Landgericht Stendal:

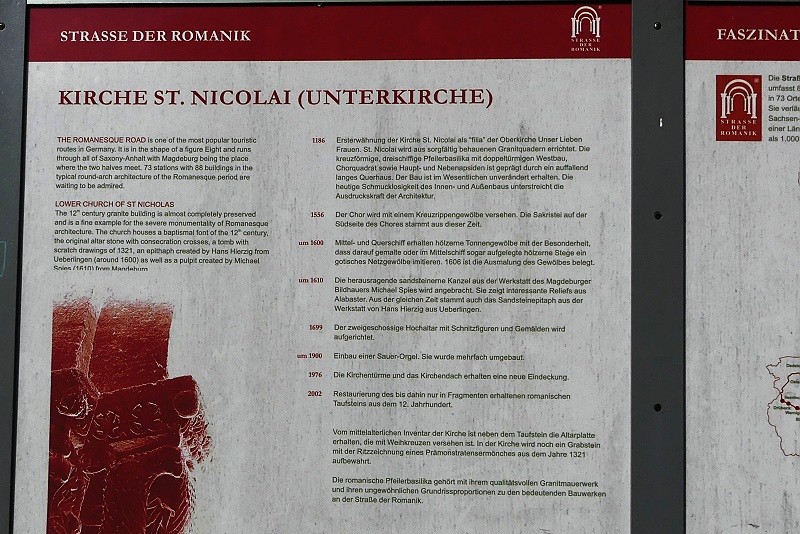

Evangelischer Dom St. Nikolaus:

Pulverturm:

Tangermünder Tor:

Altmärkisches Museum und Musikforum Katharinenkirche:

Eingangsbereich der ALSTOM Lokomotiven Service:

Wasserturm Bahnbetriebswerk:

Users Today : 215

Users Today : 215 Users Yesterday : 1065

Users Yesterday : 1065