Waterclerk

MONTABAUR

(14.200 Einwohner, 230 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des Westerwaldkreises in Rheinland-Pfalz. Sie ist gleichzeitig Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Montabaur, der weitere 24 Ortsgemeinden angehören. Gemäss Landesplanung ist Montabaur als Mittelzentrum ausgewiesen. Überregional bekannt sind das Schloss Montabaur, das Fashion-Outlet-Center und der Bahnhof Montabaur mit ICE-Anbindung an der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main. Stadt, Land und Schloss gehen hier seit alters her eine innige Verbindung ein. Früher hielten in Montabaur die Händler auf ihrer Handelsroute an, heute ist es der moderne ICE-Haltepunkt, der von hier Menschen und Orte verbindet. Handel findet auch heute statt, in den Läden rund um die attraktive Altstadt, auf dem bunten Wochenmarkt und nicht zuletzt im neu erbauten Fashion Outlet Center. Folgen Sie einfach den künstlerisch gestalteten, überdimensional großen Damenpumps. Der Kern von Montabaur aber ist und bleibt historisch. 959 zum ersten Mal urkundlich unter dem Namen Humbach erwähnt, erhielt der Ort Ende des 13. Jahrhunderts die Stadt- und Marktrechte und entwickelte sich zum Handelszentrum im Westerwald. Seuchen und Kriege brachten herbe Rückschläge. Die grösste Zerstörung verursachten drei Brände, die weite Teile der Innenstadt in Schutt und Asche legten. Wiederholt musste sie neu aufgebaut werden. Wer heute durch die Altstadt mit ihren Plätzen und engen Gassen schlendert, kann viele hübsche Fachwerk-Ensembles entdecken. Frisch renovierte Fassaden beindrucken am Kleinen Markt, am Vorderen und Hinteren Rebstock oder an einem Hotel in der Kirchstrasse.

Bahnhof:

Wolfsturm:

Evangelische Pauluskirche:

Rechteckiger Schalenturm in der ehemaligen Stadtbefestigung in Höhe Hospitalstrasse/Ecke Kolpingstrasse:

Altes Gymnasium:

Katholische Pfarrkirche St. Peter in Ketten:

Schwedenturm:

Stadtturm „Das Schiffgen“:

Blick vom Schiffgen in das Sauertal:

Altes Rathaus:

Neues Rathaus:

Grosser Markt mit dem 1989 errichteten Marktbrunnen. Auf seiner Säule sieht man die 13 ehemaligen Stadttore. Außerdem sind die Symbole der 13 mittelalterlichen Zünfte dargestellt. Des weiteren ist ein Abriss der Stadtgeschichte zu sehen. Auf dem Brunnenbecken befinden sich die Wappen der Stadt und seiner Stadtteile:

Sauerbrunnen – Der Löwenkopf des Brunnens zeigt die ursprüngliche Funktion des Ortes. Dieser wurde früher als Gerichtsplatz genutzt. Das Wasser aus dem Brunnen ist Trinkwasser. Es schmeckt tatsächlich sauer, denn es hat einen sehr hohen Gehalt an Kohlensäure (über 2000 mg/l) und Eisen. Aus diesem Grund wird ihm eine gesundheitsfördernde Wirkung bei vielen Krankheiten zugeschrieben:

Schloss Montabaur:

Amtsgericht:

Kurfürstlicher Marstall:

Alter Bahnwasserturm:

Blick zum Köppel mit dem gleichnamigen Aussichtsturm (siehe dort):

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 01.10.2021.

01.10.2021: Auf der 545 m hohen Alarmstange steht der 99 Meter hohe Fernmeldeturm Hillscheid-Alarmstange der Deutschen Funkturm (Telekom). Technische Funktionen sind das Herstellen von Telefon- und Datenverbindung zu anderen Richtfunkstellen, Sendestandort für das Mobilfunknetz D1, Einspeisepunkt für Kabelanschluss sowie das Fernsehsignal zwischen Fernsehstudio und Fernsehsender zu übertragen:

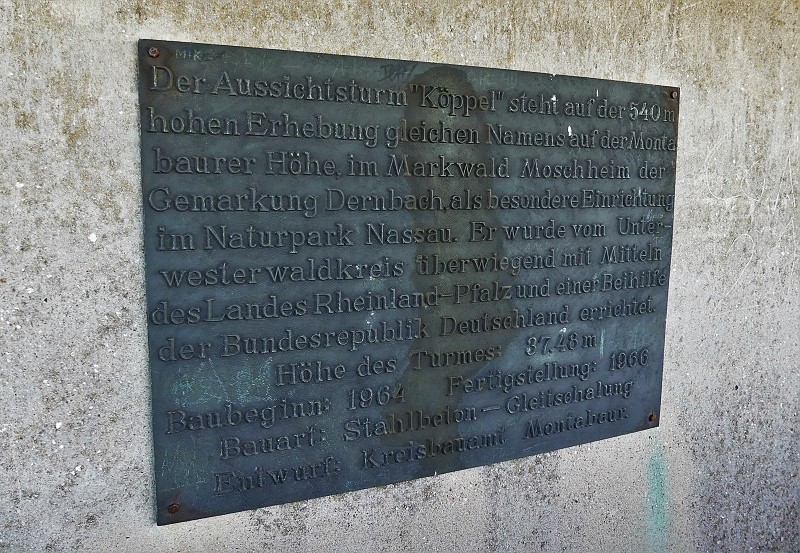

01.10.2021: Der Köppel ist mit 540 m Höhe nach der nahen Alarmstange (545 m) die zweithöchste Erhebung der Montabaurer Höhe, eines langgestreckten Höhenzuges des Niederwesterwaldes. Er liegt auf der Grenze zwischen Montabaur und Dernbach im rheinland-pfälzischen Westerwaldkreis. Auf der Gipfelregion des Köppel steht in der Gemarkung Dernbach der 1964 bis 1966 aus Stahlbeton erbaute und 37,48 m hohe Aussichtsturm Köppel, der von seiner 28,8 m hoch liegenden überdachten Aussichtsplattform einen Blick über den Westerwald und die Vulkane in der Pellenz bis hin zu Eifel, Taunus und Hunsrück ermöglicht. Er trägt Sendeanlagen für das D2-Mobilfunknetz. Neben dem Turm befindet sich die Gaststätte Köppelhütte.

Ansichten während des Anstiegs vom Montabaurer Stadtteil Horressen aus:

Köppelhütte:

Turmaufstieg:

Aussichten von der Plattform u.a. in Richtung Montabaur mit seinem Schloss:

Blick zur Alarmstange mit ihren Fernmeldetürmen:

22.09.2021: Weinheim (Bergstrasse) Hauptbahnhof ist ein Bahnhof sowie ICE- und IC-Systemhalt auf der Main-Neckar-Bahn zwischen Frankfurt am Main und Heidelberg/Mannheim. Hier beginnt auch die Weschnitztalbahn nach Fürth im Odenwald sowie die Bahnstrecke nach Viernheim. Der Bahnhof Weinheim liegt in der Kernstadt, etwa 650 Meter westlich der Altstadt von Weinheim. Unmittelbar nordöstlich der Gleisanlagen schliesst sich das Werksgelände der Firma Freudenberg an. Direkt südlich des Bahnhofgebäudes liegt der Busbahnhof Weinheim. Die Mannheimer Strasse und die Gleise der Oberrheinischen Eisenbahn (OEG) queren die Eisenbahngleise auf einer Brücke im südlichen Bahnhofsbereich. Das Empfangsgebäude befindet sich auf der Ostseite des Bahnhofs in Richtung Innenstadt. Der Kern des Gebäudes stammt noch von 1846, wurde allerdings in den 1950er Jahren massiv umgebaut. Ursprünglich hatte das Gebäude einen zur Stadtseite offenen Grundriss. Bahnsteigseitig ist die historische Fassade weitgehend erhalten:

22.09.2021: Der OEG-Bahnhof Weinheim, seit Juni 2016 Weinheim Alter OEG-Bahnhof, befindet sich etwa 500 Meter südlich des DB-Bahnhofs. Ein Gleis führte direkt vor dem Bahnübergang der Moltkestraße über die Bergstraße zum Güterbahnhof, wo es ein Ladegleis an der Obstmarkthalle und zwei Gleise parallel zu einem DB-Gleis gab. In den 1970er Jahren wurde der Bahnsteigbereich von einer großen Asphaltfläche zu den für die OEG Ende des 20. Jahrhunderts typischen Bahnsteigen umgebaut und die Anlagen für den Güterverkehr entfernt. Inzwischen ist der Bahnhof nur noch dreigleisig. Im Bahnhofsgebäude wurden im Jahr 2016 ein Restaurant und Büros eingerichtet:

22.09.2021: Das Erdgeschoss des um 1557 als Kaufhaus geschaffenen Baus war ursprünglich eine offene Halle. Darüber befindet sich der mit reicher Renaissancemalerei ausgestattete Bürgersaal. Ab 1752 bis nach dem Ersten Weltkrieg diente das Gebäude als Rathaus. Der Staffelgiebel und der hölzerne Balkon wurden 1861/62 stilgerecht erneuert. 1968 und 1997–2002 wurde das Gebäude einer umfassenden Renovierung unterzogen. An der Vorderfront zeigt ein Schildhalter im zweiten Obergeschoss die drei Bestandteile des Weinheimer Wappens: den pfälzischen Löwen, die weiß-blauen Wittelsbacher Rauten und die Weinleiter:

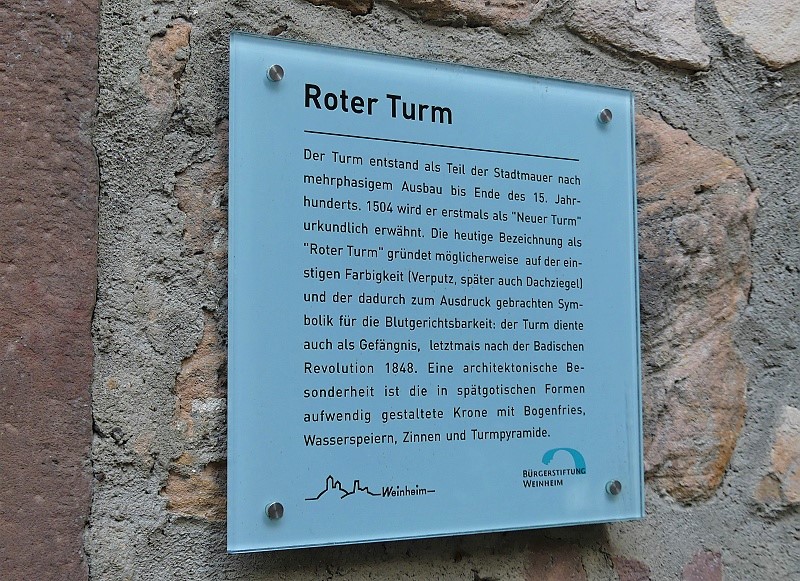

22.09.2021: Der aus dem 14. Jahrhundert stammende Stadtturm diente bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts als Gefängnisturm. Der Pyramidenkegel über dem Zinnenkranz trug früher ein rotes Ziegeldach, das dem Turm seinen Namen gab:

22.09.2021: Das ehemalige Schloss, heute Rathaus und Sitz der Stadtverwaltung, setzt sich aus Bauteilen verschiedener Epochen zusammen. Zum ältesten Baubestand aus der Zeit um 1400 gehört die Durchfahrt des Obertorturms, der durch den Umbau Ende des 17. Jahrhunderts seinen wehrhaften Charakter verlor. Nördlich schliesst sich der Renaissancebau des Kurpfälzischen Schlosses von 1537 an. Hier verbrachten Mitglieder der kurfürstlichen Familie wie Ottheinrich, Johann Wilhelm und seine Frau Anna Maria Luisa Medici sowie Elisabeth Auguste längere Zeit. Dann folgt der von der Familie Berckheim in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts umgebaute Schlossteil mit dem 1868 errichteten neugotischen Turm. Der südlich des Obertors gelegene barocke Schlossteil wurde 1725 durch die Familie Ullner von Dieburg errichtet. Der Schlosspark ist eine gepflegte, grosszügige Parklandschaft mit wertvollem Baumbestand, einem historischen Mausoleum und einer wunderschönen Teichanlage. Beeindruckend sind riesengrosse Rhododendren– und Eibenbüsche sowie die grösste Libanonzeder Deutschlands. Dank des milden Klimas an der Bergstrasse gedeihen hier allerlei Pflanzen, die ursprünglich am Mittelmeer beheimatet waren. Auch der Heilpflanzengarten befindet sich innerhalb des Schlossparks.

Nordöstlicher Bau an der Obertorstrasse und Schlosshof:

Durchfahrt des Obertorturms:

Der südlich des Obertors gelegene barocke Schlossteil:

Der Renaissancebau des Kurpfälzischen Schlosses von 1537 und der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts umgebaute Schlossteil mit dem 1868 errichteten neugotischen Turm:

Eingangsbereich an der Rote-Turm-Strasse:

Users Today : 374

Users Today : 374 Users Yesterday : 1406

Users Yesterday : 1406