Monats-Archive: Juli 2024

30.07.2024: In der Rheinallee 22 steht das ehemalige Alumnat St. Michael aus dem Jahre 1904, das früher ein Schulheim für die auswärtigen Schüler des Gymnasiums war. Zwischen den beiden Giebeln im Stil der Rheinrenaissance steht der Erzengel Michael mit seinem Schild in der rechten und dem Schwert in der linken Hand:

30.07.2024: Das ehemalige Kellereigebäude in der Binger Gasse wurde um 1860 im neugotischen Stil etwas zurückversetzt von der Gasse erbaut:

30.07.2024: In der östlichen Mauer der Oberstadt befindet sich das Binger Tor. Es ist heute noch in ruinösem Zustand erhalten. Durch das Tor läuft die Bingergasse, die noch auf die Römische Rheintalstrasse zurückgeht. Im Bopparder Krieg von 1497 war das Tor heftigem Beschuss ausgesetzt. Auf Brauns und Hogenbergs Ansichten aus dem 16. Jahrhundert ist das Tor mit einem steilen Schwertdach dargestellt. Der einst rund 40 Meter hohe Turmaufbau des Binger Tors ist heute nicht mehr erhalten, er wurde wie auch andere Teile der Stadtmauer zwischen 1808 und 1812 abgebrochen:

30.07.2024: Erbaut wurde die Christuskirche Boppard in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und um 1850 im Beisein des preussischen Königs Friedrich Wilhelm IV. eingeweiht. Dieser war unter anderem Geldgeber für den Bau der Christuskirche. Vor allem im Inneren spiegelt sich der neoromanische Baustil wieder, denn die Form des Gotteshauses gleicht dem Erscheinungsbild christlicher Basiliken. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts (1884-1886) wurde eine Erweiterung der Kirche auf Grund von Baumängeln und des hohen Andrangs von Kirchgängern vorgenommen. Unter diese Baumassnahmen fiel beispielsweise die Verlängerung des Schiffs. Weitere Veränderungen folgten, denn im Jahr 1908 wurde das Innere im neobyzantinischen Stil bemalt, doch schon in den 1930ern wurden die Farben erneuert und angepasst. Schwer beschädigt wurde die Kirche allerdings im Zweiten Weltkrieg. Folgeschäden, die durch Feuchtigkeit in den Wänden entstanden sind, erzwangen Renovierungsarbeiten. Aber auch die direkte Lage an einer Eisenbahnstrecke sowie an der B 9 ist mitunter für eine Umgestaltung der Kirche verantwortlich. Als die B 9 verlegt wurde und es die Lärmbelästigung der Strasse zu vermeiden galt, versetzte man einen Flügel der Kirche um 90° entgegen der Fahrbahn. 1995 wurde die Christuskirche erstmals verputzt. Gründe waren der Schutz vor Wettereinflüssen und Vorbeugung vor Verschmutzungen durch den Bahn- und Strassenverkehr:

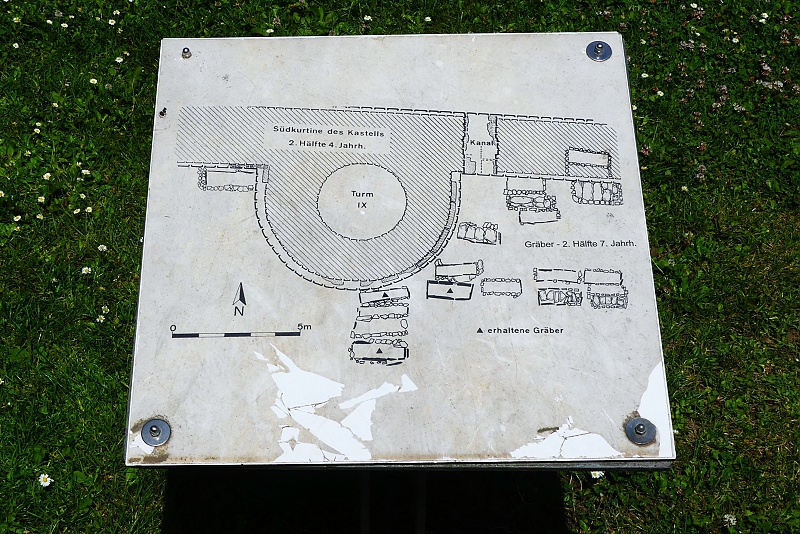

30.07.2024: Boppard gehörte zu den bedeutenden römischen Siedlungen am Mittelrhein. Durch die Eroberungsfeldzüge Julius Cäsars in Germanien, gelangte auch diese Region in den Machtbereich Roms. Bereits die Kelten lebten hier und gaben dem Ort den antiken Namen Baudobriga. Nach ersten römischen Siedlungsspuren am Anfang des Mühltales, unweit des westlichen Ortsrandes, entstand Mitte des vierten Jahrhunderts eine starke Festungsanlage mit dem Namen Bodobrica, woraus sich der heutige Name Boppard entwickelt hat. Unmittelbar am Rheinufer gelegen, beeindruckte das spätrömische Kastell in römischen Zeiten durch seine Ausmasse. Mit 308 × 154 Metern bildete es ein ca. 4,7 Hektar grosses Rechteck. Die Mauern wiesen eine Stärke von drei Metern auf den Landseiten und von zweieinhalb Metern an der Rheinfront auf. Mit neun Metern Höhe unterstrich die Anlage ihren wehrhaften Charakter, zumal an den Landseiten 20 hufeisenförmige Türme in regelmäßigem Abstand von rund 27 Metern das Kastell zusätzlich schützten. Nachdem die Zeiten für die römischen Besatzer zu unruhig wurden und sie schliesslich den Rhein verliessen, entwickelte sich aus dem einstigen spätantiken Kastell der Siedlungskern der heutigen Stadt. Heute pulsiert das moderne Leben in den Gassen und auf den Plätzen von Boppard, doch die Wurzeln sind weiterhin sichtbar. Die Reste der römischen Anlage umschliessen den heutigen Ortskern und sind die am besten erhaltenen römischen Festungsmauern in Deutschland. Sie finden die frei zugängliche Anlage in der Kirchgasse/Ecke Angertstrasse im Zentrum von Boppard. Die Besichtigung ist jederzeit möglich.

Reste der südlichen Kastellumwehrung mit zum Teil erhaltenen Rundtürmen:

Eingangstor an der Kirchgasse:

Spätrömische Gräber:

Westlicher Teil des Kastells an der Karmeliterstrasse:

30.07.2024: Das Hospitaltor erscheint auf Goswinus Klöckers Bopparder Stadtbild (1742) als Turmtor mit zwei massiven Geschossen und einem dritten Fachwerkgeschoss. Diese waren durch Randbogenfriese voneinander abgesetzt. Das Dach war ein steiler Schwerthelm mit vier Ecktürmchen und Giebelhaube. Beim Neubau des Bopparder Hospitals wurde das Tor wahrscheinlich auch umgebaut. Das Fachwerkgeschoss und der Helm wurden durch ein Mansarddach ersetzt. Der Rundbogenfries über dem Tor blieb erhalten. Ausserdem wurde im 18. Jahrhundert das Gewölbe verändert. Das Tonnengewölbe im Innenraum wird von einer korbförmigen Toröffnung begrenzt. Im Gegensatz zu den meisten erhaltenen Toren führt durch das Hospitaltor heute keine Gasse mehr. Die ehemalige Hospitalsgasse fiel in den 1950er Jahren den Erweiterungsbauten des Krankenhauses zum Opfer:

30.07.2024: Engelbert Humperdinck war ein deutscher Komponist der Spätromantik. Bekannt ist er auch durch seine Märchenoper Hänsel und Gretel. Diesem Umstand und der Tatsache, dass er einige Zeit in Boppard gelebt hat, hat das Denkmal seine Entstehung zu verdanken. Zu finden ist es auf dem Bürgermeister-Syree-Platz. Geschaffen wurde die Bronzestatue durch Jutta Reiss im Jahre 2007:

30.07.2024: Der Säuerlingsturm war ursprünglich der südwestliche Eckturm der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Boppard. Die mittelalterliche Stadtbefestigung ging zunächst auf die spätantike Festungsanlage aus der Mitte des 4. Jahrhunderts zurück. Sie wurde im 13. Jahrhundert erweitert, um neue Siedlungsgebiete zu schützen. 1327 ließ der Landesherr, Erzbischof Balduin von Trier, zunächst die am Rhein gelegene Burg errichten, um in der Folgezeit auch die Niederstadt im Westen in die Stadtmauer einzubeziehen. Seit dieser Zeit bildete der Säuerlingsturm die starke landseitige Eckbefestigung. Bilder von Braun und Hogenberg aus dem 16. Jahrhundert zeigen den mächtigen Rundturm mit einem hohen Schwertdach. Später wurde er ohne Dach, aber mit Zinnenkrone über dem umlaufenden Rundbogenfries dargestellt. In den Jahren 1858 bis 1859 wurde die Rheinische Eisenbahn zwischen Rolandseck und Bingerbrück im Raum Boppard gebaut. Eröffnet wurde sie 1859, zugleich mit dem Bopparder Bahnhof. Dazu musste der Eckturm der Stadtbefestigung entfernt werden. Mit dem Abbruch wurde – trotz Widerstandes aus der örtlichen Bevölkerung – im Dezember 1905 begonnen. In einer ungewöhnlichen Aktion baute man den Turm jedoch baugleich an einem neuen Standort, nach Norden versetzt, wieder auf. Allerdings hatte er nun eine deutlich verringerte Wandstärke. Gab es beim Abbruch 1.630 Kubikmeter Mauerwerk, brauchte man beim Wiederaufbau nur noch 950 Kubikmeter Mauerwerk. Es wurden jedoch nur die ursprünglichen Steine verwendet. Heute besitzt er eine Höhe von rund 25 Metern. Der Baubeginn des Neubaus ist auf den 6. Januar 1906 datiert. Am 7. Januar 1907 wurde die Fertigstellung bekanntgegeben. Bei der Verlegung der Bundesstraße 9 blieb der Turm wiederum vom Abriss verschont. Anfang der 1990er Jahre verkauft die Deutsche Bundesbahn ihn an Privatpersonen. Seit 1991 steht der Säuerlingsturm unter Denkmalschutz:

BOPPARD

(15.600 Einwohner, 82 m ü. NHN) ist eine verbandsfreie Stadt im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist ein staatlich anerkannter Luftkurort und geprägt vom Weinbau. Schon unter dem römischen Kaiser Claudius (41-54 n. Chr.) wurde im Zuge des Ausbaus der am Rhein entlangführenden Heerstrasse eine Reihe von Befestigungsanlagen angelegt. In Boppard entstand eine offene Strassensiedlung. Sie wurde nach dem keltischen Dorf Bodobrica benannt. Das wohl in der 1. Hälfte bzw. Mitte des 4. Jahrhunderts errichtete spätrömische Kastell, von dessen Mauern und Türmen zahlreiche Reste erhalten sind, unterstand dem Oberbefehlshaber in Mainz. Als in den Jahren 406/407 germanische Stämme den Rhein überschritten, wurde die militärische Besatzung abgezogen. Im Schutz der Kastellmauern erhielt sich aber eine kleine Siedlung. Die fränkischen Könige verfügten im Frühmittelalter am Mittelrhein über ausgedehnte Besitzungen. Mittelpunkt des Reichsgutkomplexes Bopparder Reich zwischen Rhens und St. Goar war Boppard (erstmals 643 urkundlich erwähnt) mit seinem Königshof. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Boppard immer weiter und wurde im Jahr 803 als Reichsstadt bezeichnet. In der Zeit danach besuchten die Könige regelmässig ihre Besitzungen in Boppard. In salischer Zeit trat eine Bopparder Ministerialenfamilie auf den Plan, die im Auftrag des Königs von Boppard aus die Reichsburg Schöneck gründete und sich nach ihr benannte. König Heinrich IV. richtete in Boppard einen Markt und eine Münze ein. Die blühende Handelsstadt wurde während der Jahre, als man sich nicht auf einen einmütig gewählten König einigen konnte Mitglied des Rheinischen Städtebundes (1254 gegründet). 1312 verpfändete König Heinrich VII. die Stadt (zusammen mit Oberwesel) seinem Bruder. König Ludwig der Bayer übertrug dem Trierer Erzbischof Balduin, zum Dank für dessen Unterstützung bei seiner Wahl zum König, seine Rechte an der Stadt Boppard. Er forderte die Reichsleute in Boppard auf, dem Trierer den Treueid zu leisten. Dieses Ansinnen stiess in der Stadt auf energischen Widerstand, da sie ihre Unabhängigkeit behalten wollte. Nach langen Verhandlungen riss Balduin der Geduldsfaden. Im Jahr 1327 belagerte er die Stadt und verschaffte sich gewaltsam Zugang. Um den herrschaftlichen Druck auf die nach Freiheit strebenden Stadt zu verschärfen, ließ Balduin inmitten der Stadt eine Burg errichten. Die Bopparder mochten sich nur schwer damit abfinden, dass Boppard sich zu einer kurtrierischen Oberamtsstadt entwickelte. Immer wieder entstanden wegen der ungeliebten Stadtherrschaft des Trierers und der Balduinsburg Zwist und Hader. 1495 erstürmten die Bopparder unter Führung eines Ritters von Schwalbach noch im selben Jahr die kurfürstliche Burg (Bopparder Krieg). Das trierische Zollhaus ging in Flammen auf. Der Trierer Kurfürst Johann von Baden zog daraufhin mit 12.000 Mann, starkem Kriegsgerät und schweren Feuergeschützen heran. Diesem Druck konnte die Stadt nichts standhalten, sie musste kapitulieren. Bis 1497 waren alle Feindseligkeiten eingestellt. Der Sieg des Trierers bedeutete nicht nur den Verlust der städtischen Freiheit, mit der Übernahme setzte auch der wirtschaftliche Niedergang ein. Von einer blühenden Handelsstadt sank Boppard zu einer relativ unbedeutenden Landstadt herab, die nur noch Sitz eines kurtrierischen Amtmannes war. Im Dreissigjährigen Krieg (1618-1648) besetzten abwechselnd Spanier, Schweden, Franzosen, kaiserliche und bayerische Truppen die Stadt. Zwischen 1794-1813 wurde das gesamt Rheintal und damit auch Boppard von französischen Revolutionstruppen besetzt. Das linke Rheinufer wurde Bestandteil der französischen Republik. Die städtischen Stifte und Klöster wurden aufgelöst, ihr Grundbesitz dem Nationalgut einverleibt. Nach dem Wiener Kongress wurde Boppard 1815 preussisch und verlor seine regionale Verwaltungsfunktion. Die landschaftliche Lage, die Entstehung einer Kaltwasserheilanstalt, sowie der Bau der Eisenbahn 1859 wiesen Boppard den Weg zu einer Kur- und Fremdenverkehrsstadt. Seit 1975 besteht die Stadt aus 10 Ortsgemeinden. Heute gehören zur Stadt Boppard die Gemeinden Bad Salzig, Buchholz, Herrschwiesen, Hirzenach, Holzfeld, Oppenhausen, Rheinbay, Udenhausen und Weiler.

Säuerlingsturm:

Humperdinck-Denkmal:

Hospitaltor:

Blick nach Filsen mit St. Margaretha:

Ehemaliges Postamt – neuromanischer Putzbau aus dem Jahr 1895:

Römerkastell Boppard:

Evangelische Christuskirche:

Südmauer der mittelalterlichen Stadtbefestigung (14. Jahrhundert):

Kloster Marienberg – es steht mitsamt dem dazu gehörigem Park seit 1982 unter Denkmalschutz. Die Denkmalzone umfasst mit 3,8 Hektar. Heute befindet sich das ehemalige Kloster in einem schlechten Zustand und gilt inzwischen als so genannter Lost Place:

Binger Gasse:

Ehemaliges Kellereigebäude:

Binger Tor:

Gemeindezentrum St. Michael:

Ritter Schwalbach-Haus:

Franziskanerkloster:

Sandtor:

Kurfürstliche Burg und Stadtmuseum Boppard:

Hotel Römerburg – zweigeschossiger Massivbau um 1910 und Teil der Stadtmauer:

Katholische Pfarrkirche St. Severin:

Altes Rathaus:

Kronentor:

Stadthalle:

Wirtshaus Anders und Fondels Mühle neben der Talstation der Bopparder Sesselbahn:

Sesselbahn Boppard – Talstation, Bergfahrt, Bergstation, Vierseenblick und Talfahrt:

Users Today : 724

Users Today : 724 Users Yesterday : 1320

Users Yesterday : 1320