Monats-Archive: Juni 2020

23.06.2020: Torgebäude der ehemaligen Burg- und Ortsbefestigung. Die Burgpforte verbindet noch heute das Oberdorf mit dem Unterdorf von Bierbertal-Vetzberg. 2010 wurde sie baulich saniert:

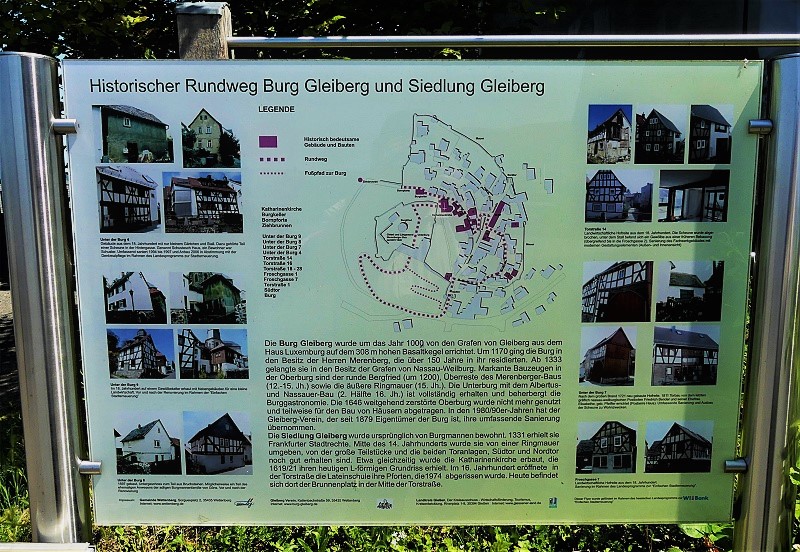

23.06.2020: Die Burg Gleiberg kann auf eine über tausendjährige, bewegte Vergangenheit zurückblicken. Ihre strategische und politische Bedeutung wechselte in den Jahrhunderten, aber eines ist geblieben: Sie ist eines der weithin sichtbaren Wahrzeichen der Region, beliebtes Ausflugsziel und gibt dem Gleiberger Land seinen Namen. Die Burg besteht aus der älteren Oberburg und einer später erbauten Unterburg. Der Entstehungszeitraum der Oberburg wird ins Jahr 950 n.Chr. datiert. Besitzstreitigkeiten und Kriege führten zu teilweisen Zerstörungen. Bei dem Wiederaufbau entstand auch die Unterburg. Von der Aussichtsplattform auf dem Bergfried hat man eine schöne Aussicht über das Giessener Becken zum Vogelsberg, zum Westerwald und zum Taunus hinüber. Der große Burghof mit der bewirtschafteten Terrasse, der Rittersaal, das Luxemburger Zimmer und die neu gestalteteten Restauranträume im Nassauer Bau, der Albertuskeller im Albertusbau und der idyllische Albertusgarten laden zum Verweilen ein.

Ansicht von Süden:

Durch das alte Stadttor erreicht man Gleiberg unterhalb der Burg mit seinen zahlreichen Fachwerkhäusern, restaurierter und erhaltener Befestigungsanlage, Stadtmauer mit Toren und Burgmannenhäusern:

Daneben führt ein kurzer, steiler Aufgang direkt zum Burggelände:

Nassauer Bau rechts mit Zugang zur Unterburg und links der Albertus-Bau:

Bergfried von der Unterburg aus gesehen:

Blick zur Burgruine Vestberg, zum Dünsberg mit gleichnamigem Sendeturm und auf Gleiberg:

Innerstes Burgtor und Oberburgzugang:

Mit einem Durchmesser von 12 m erhebt sich die untere Abteilung des Bergfrieds bis zu einer Höhe von 14,20 m ohne jede Öffnung, Schlitze oder Fenster. Dann erscheint ein schwacher Mauerabsatz, der mit harten Steinplatten gedeckt ist, und von diesen erhebt sich der Turm, bei 11,25 m Durchmesser, um weitere 15,00 m bis zum Plateau, über welchem sich dann der jetzt verschwundene Zinnenkranz befand, so dass die ganze Höhe des Turmes, ohne sein spitzes Steindach, 31,50 m betrug:

Um 1170 gelangte Burg Gleiberg an die Herren von Merenberg. Dieses ursprünglich auf dem Merenberg bei Weilburg ansässige Geschlecht residierte fast 150 Jahre lang auf Burg Gleiberg. In dieser Zeit wurden neue und stärkere Befestigungsanlagen sowie der Merenberger-Bau errichtet, der 1646 bis auf den Westgiebel völlig zerstört wurde:

Am Fuße der Unterburg steht die 1350 erbaute evangelische Katharinenkirche, die 1619 in der Querachse erweitert wurde:

Albertusbau, der älteste Teil der Unterburg:

Hof der Unterburg mit dem Nassauer Bau:

Ansicht von Nordwesten:

23.06.2020: Bahnhof Giessen-Oswaldsgarten – Bismarckturm Giessen – Oberer Hardthof – Burg Gleiberg – Burgruine Vetzberg – Gail’scher Park – Rodheim Bieber Bushaltestelle Am Schindwasen.

Oberes Lahnwehr von der Sachsenhäuser Brücke aus gesehen:

Bismarckturm Giessen:

Wasserturm am Oberen Hardthof:

Blick voraus nach Gleiberg und gleichnamiger Burg:

Ein schattiges Plätzchen:

Burg Gleiberg:

Blick voraus zur Burgruine Vetzberg über Biebertal-Vetzberg:

Blick zurück zur Gleiburg:

Burgruine Vetzberg:

Blick zurück zur Burgruine Vetzberg und auf der dritten Aufnahme ganz rechts mit Burg Gleiberg:

Villa Gail im Gail’schen Park Biebertal – Die Villa im Stil eines historischen Landhauses wurde von dem Frankfurter Architekten Franz von Hoven ab 1895 geplant. 1896 erfolgte die Grundsteinlegung und 1897 die Fertigstellung. Anfangs von der Familie Gail nur als Sommersitz genutzt, wurde die Villa 1945 von der US-amerikanischen Besatzungsmacht beschlagnahmt und bis 1948 genutzt. In den folgenden Jahren erfuhr das mittlerweile als Dauerwohnsitz dienende Gebäude etliche Umbauten:

Teich mit Teichhaus:

Das Uhrtürmchen (erbaut 1896) mit Biberschwanz-Dacheindeckung in Gail’scher Glasurklinker. Die Farbglasur im Ringofen war eine 1902 zum Patent angemeldete Erfindung der Firma Gail. Bei der immer wieder kolportierten Aussage, dass dieses Türmchen der Gail’schen Keramikfabrik auf der Pariser Weltausstellung 1900 als Ausstellungsstück diente, handelt es sich jedoch um eine Dorflegende:

Schweizer Haus – es gehört zu den zahlreichen sogenannten Staffagebauten, die den Eindruck eines Parks im englischen Stil abrunden: Das Schweizerhaus mit seiner mit reichhaltiger Durchbruchschnitzerei gezierten Veranda wurde 1880 von Hugo von Ritgen entworfen:

23.06.2020: Der Obere Hardthof gehört zur Justus-Liebig Universität Giessen. Der Gutshof, über dessen Geschichte wenig bekannt ist, dürfte in den 20er oder 30er Jahren des 19. Jahrhunderts an einem über die Hardt führenden Weg von Rodheim nach Giessen entstanden sein. Das eigentliche Wahrzeichen des Hofes ist der vom Jugendstil beeinflusst, markante Wasserturm, der nach der Jahrhundertwende, aber vor 1906, errichtet wurde. Seine differenzierte, äusserst dekorative Erscheinung (Natursteinsockel, polychromer Einsatz von Klinker, verschindeltes Obergeschoss, kegelförmiger, verschieferter Turmhelm) dokumentiert auf hervorragende Weise das Bestreben der Zeit, technische Anlagen künstlerisch zu gestalten:

23.06.2020: Besuch Bismarckturm Giessen (Höhe: 15 m, Einweihung: 1906, Entwurf „Götterdämmerung“). Der Aussichtsturm mit Befeuerungsmöglichkeit und quadratischem Grundriss ist über eine der Eingangsseite vorgelagerte Terrassenanlage zugänglich, die über fünf mittige Steinstufen zu erreichen ist. Er steht zwischen dem Evangelischen Krankenhaus und dem Oberen Hardthof und bietet einen einzigartigen Panoramablick über das Giessener Becken. Das Gurtband des oberen Turmteils trägt auf der Eingangsseite in erhabener Schrift den Namen BISMARCK, darüber befindet sich ein Reichsadlerrelief von Bildhauer Prof. Augusto Varnesi aus Frankfurt am Main:

13.06.2020: Den Kurfürstenzyklus gibt es gleich zweimal in Mainz. Das Original befindet sich im Landesmuseum, am Rheinufer neben dem Hilton-Hotel befindet sich die Nachbildung zwischen den Pfeilern des ehemaligen Brückentors. Diese zeigt den Schutzpatron von Mainz, St. Martin zu Pferd, den römischen König Ludwig der Bayer und die sieben Kurfürsten (die Erzbischöfe von Mainz, Köln, Trier, den König von Böhmen, den Pfalzgrafen bei Rhein, den Herzog von Sachsen und den Markgrafen von Brandenburg). Da man die Originale nicht dem Verfall preisgeben wollte, kamen sie ins Landesmuseum. Für die Nachbildungen fand man am Rheinufer einen repräsentativen Platz, obwohl sich wahrscheinlich die wenigsten Besucher mit der Bedeutung der Kurfürstentümer auseinander setzen:

13.06.2020: Der Pegel Mainz ist einer der wichtigen Messpegel für Rheinschifffahrt, Anwohner und flussabwärts gelegene Ufergebiete am Rhein. Er befindet sich bei Rheinkilometer 498,3 auf dem linken Rheinufer in der Mainzer Altstadt, etwa 200 m stromaufwärts der Theodor-Heuss-Brücke. Der Pegel Mainz besteht aus einem Schreibpegel, einer digitalen Wasserstandsanzeige, einer analogen Pegeluhr, einer zweiteiligen Pegellatte sowie einem Messwertansagegerät:

13.06.2020: Entlang der Rheinufererweiterung umfasst die Rheinkehlbefestigung einige Tore, die heute noch erhalten sind. Das Raimunditor wurde 2011 sogar in Teilen rekonstruiert. Nachfolgend Aufnahmen der nahezu baugleichen Tore, beginnend im Norden bis hin zum Fort Malakoff am südlichen Rheinufer.

Raimunditor:

Weintor:

Holztor:

Templertor:

Fort Malakoff – Die viertelrunde Kaponniere wurde 1873 im Zuge der Uferaufschüttung als Teil der Rheinkehlbefestigung errichtet. Ihren Namen erhielt die Kaponniere nach einer im Krim-Krieg 1855 besonders umkämpften Festungsanlage. Nach 1945 als Wohngebäude genutzt, wurde der Bau Mitte der 1990er Jahre in den neuen Komplex des Hyatt-Hotels integriert:

12.06.2020: Der Weilburger Schifffahrtstunnel ist der älteste und längste heute noch befahrbare Schiffstunnel in Deutschland. Er unterquert auf einer Länge von 195 Metern den Mühlberg, auf dem sich die Stadt Weilburg befindet, von Norden nach Süden und vermeidet so einen etwa zwei Kilometer langen Bogen der Lahn mit zwei Wehren. Der Tunnel wurde zwischen 1844 und 1847 errichtet und bildet heute zusammen mit den parallel verlaufenden Strassen- und Eisenbahntunneln das sogenannte Weilburger Tunnelensemble:

Der Weilburger Eisenbahntunnel besitzt eine Länge von 302 Meter. Er durchsticht damit den Mühlberg, wodurch die Bahntrasse nicht der Lahnschleife in Weilburg folgen musste. Der Eisenbahntunnel wurde im Zuge des Baus der Lahntalbahn von Lahnstein nach Wetzlar im Jahre 1862 errichtet. Markant sind seine im neuromantischen und neugotischen Stil gestalteten Tunnelportale, die von dem in Diez an der Lahn geborenen Hochbauarchitekt Heinrich Velde stammen. Das Nordportal (in den Bildern) stellte eine burgähnliche Doppelturmfassade dar, das Südportal besitzt getreppte Giebel:

Der zweispurige im Gegenverkehr befahrene Tunnel durchquert den Bergrücken der Lahnschleife und verbindet so auf direktem Weg das Weiltal mit dem Lahntal. Er läuft parallel zu den bestehenden Tunneln und hat eine Länge von 132,50 m und eine Steigung von 3,3 %. Durch den Tunnel entfallen die extremen Steigungen und Serpentinen, die zur Überwindung des Bergrückens bisher erforderlich waren:

Users Today : 81

Users Today : 81 Users Yesterday : 1067

Users Yesterday : 1067