Süddeutschland

KAHL AM MAIN

(8.400 Einwohner, 110 m ü. NHN) ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg. Sie liegt am Main im Rhein-Main-Gebiet in der Region Bayerischer Untermain, rund 30 Kilometer östlich von Frankfurt am Main zwischen Aschaffenburg und Hanau, direkt an der Landesgrenze zu Hessen (Main-Kinzig-Kreis). Die erste bis heute bekannte urkundliche Erwähnung Kahls führt ins Jahr 1282 zurück. In diesem in lateinischer Sprache verfassten Dokument aus Pergament wird Kahl als Calde bezeichnet. Dieser Name entwickelte sich im Althochdeutschen aus der frühesten Ortsbezeichnung Kaldaha. Das bedeutet soviel wie „Ort am kalten Wasser“. Nach bisherigen Geschichtskenntnissen erfolgte die Ortsgründung um 800 n. Chr. Neueste Grabungen im nordöstlichen Gemarkungsbereich zeugen jedoch davon, dass es bereits auch zu früheren Zeiten Besiedlungen gab. Entwicklung und Bedeutung verdankt die Gemeinde ihrer günstigen Verkehrslage. Einst schnitten sich hier die Salzstrasse, nach Bad Orb ins Hessische führend, und die Handels- und Heerstrasse Frankfurt – Nürnberg, die heutige Bundesstrasse 8. Die politische Zugehörigkeit des Ortes führt über das Zehntgericht Hörstein, das Freigericht Wilmundsheim, die Gerichtsherren und Herrschaften von Rannenberg, die Herren von Eppstein und Kronberger, Kurmainz und die Grafen von Hanau, Kurerzbischof von Mainz bis zur Zugehörigkeit zu Hessen-Darmstadt. Seit 1816 ist Kahl bayerisch. 1854 wurde die Bahnstrecke Hanau – Aschaffenburg nach zwei Jahren Bauzeit an die bereits seit 1846 bestehende Bahnstrecke Frankfurt – Hanau angeschlossen. Kahl wurde Bahnstation von der aus 1898 auch die Kahlgrundbahn nach Schöllkrippen ihren Anfang nahm. Um die Jahrhundertwende stiess man bei Probebohrungen auf riesige Braunkohle-Vorkommen, die aus dem einfachen Dorf eine grosse, florierende Gemeinde machten. Die Zeche Gustav nach dem Direktior der Gewerkschaft, Gustav Müller, benannt, beschäftigte über 1.000 Arbeiter aus Kahl und Umgebung. Als 1932 die abbaufähigen Kohlevorräte erschöpft waren, bedeutete dies das Ende der Kahler Braunkohle-Ära. Ein Teil der Tagebauten blieb offen, und die Abbaugruben füllten sich allmählich mit Wasser. Einige Jahrzehnte wurde hier noch Sand und Kies abgebaut – aufgrund des Baubooms in den sechziger und siebziger Jahren mit grossem wirtschaftlichen Nutzen für die Gemeinde. Heute bilden die ehemaligen Gruben eine Vielzahl von Seen, die als die Kahler Seenplatte weithin bekannt sind.

Bahnhof Kahl (Main):

Evangelische Kreuzkirche:

Alter Wasserturm:

Rathaus:

Backes:

Katholische Pfarrkirche Sankt Margareta:

Gemeindebibliothek:

Festhalle:

Schloss Emmerichshofen:

Alle Aufnahmen enstanden während einer Sonntagswanderung am 23.02.2025.

EDINGEN-NECKARHAUSEN

(14.200 Einwohner, 103 m ü. NHN) ist eine Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg. Sie liegt recht zentral in der Metropolregion Rhein-Neckar. Edingen-Neckarhausen liegt in der rechten mittleren Oberrheinischen Tiefebene am linken Ufer des Neckars, etwas weniger als 8 km flussabwärts und nordwestlich von Heidelberg und etwa 12 km südöstlich und oberhalb von Mannheim. Es gibt zwei Teilgemarkungen, die von Edingen und weiter flussabwärts die von Neckarhausen. Die Geschichte von Neckarhausen war eng mit Ladenburg verbunden. So konnte der Pfalzgraf erst zwischen 1371 und 1385 durch das Kondominat zwischen Worms und der Kurpfalz Fuss fassen. Nach dem Dreissigjährigen Krieg wollte der Wormser Bischof wieder Teile von Ladenburg und Neckarhausen auslösen, dazu kam es aber nicht. 1705 fielen Neckarhausen und Ladenburg endgültig an die Pfalz. Edingen fiel 1803 an das Grossherzogtum Baden und wurde dem Amt Schwetzingen zugewiesen. Ab 1924 gehörte der Ort dann zum Landkreis Mannheim. Neckarhausen kam nach dem Anfall an Baden 1803 zum Bezirksamt Ladenburg und mit diesem 1863 zu Mannheim. 1973 ging der Landkreis Mannheim im Rhein-Neckar-Kreis auf. Im Zuge der Gemeindereform schlossen sich die bis dahin selbständigen Gemeinden Edingen und Neckarhausen 1975 zusammen. Beide Gemeindeteile haben sich nach 1945 deutlich entwickelt. In Edingen entstanden grössere Neubautenflächen in zwei Phasen bis zum Ende der 1960er bzw. der 1970er Jahre vorwiegend an der Südseite des Ortes. Spätere Neubauten finden sich am westlichen Ortsrand. In Neckarhausen wurde in mehreren Abschnitten überwiegend an der westlichen Seite und südwestlichen Seite grossflächig gesiedelt. Der Gebietsteil Neu-Edingen südwestlich des Hauptortes verzeichnete mehrere Bauphasen in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren und ist mit Mannheim-Friedrichsfeld zusammengewachsen. Die teils in den 1960er, vor allem in den 1970er und 1980er Jahren entstandenen Gewerbeflächen liegen am Nordrand von Neu-Edingen, am Westrand von Neckarhausen sowie als Gewerbeareal an der B37 zwischen Edingen und Neu-Edingen. Die Gemeinde ist über die A656 und die B37/L637 an das Fernstrassennetz angeschlossen. Über den Neckar nach Ladenburg gibt es eine Fähre sowie eine Bahnbrücke mit Fussgängerweg. Der ÖPNV wird durch den Verkehrsverbund Rhein-Neckar gesichert. Edingen ist zudem durch eine Stadtbahnlinie an Mannheim/Heidelberg angeschlossen. Im Ort befindet sich ein Bahnhof der Oberrheinischen Eisenbahn MVV OEG AG. Der Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld befindet sich bereits im Ortsteil Neu-Edingen.

Schloss Neckarhausen:

Eduard-Schläfer-Halle Neckarhausen:

Fähre Neckarhausen:

Ehemalige katholische Pfarrkirche St. Michael Neckarhausen:

Rathaus Edingen:

Stadtbücherei Edingen – befindet sich in der Alten Schule in der Rathausstrasse 12 zusammen mit dem Polizeiposten:

Evangelische Kirche Edingen:

Brauereiturm der Heinrich Kling Mälzerei:

Edinger Schlösschen:

Ehemalige Gräfliche von Oberndorff’sche Brauerei:

Jahnturnhalle:

Edinger Wasserturm:

Bahnhof Edingen:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 16.08.2024.

LADENBURG

(12.700 Einwohner, 106 m ü. NHN) ist eine Stadt im baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis. Bekannt ist die Römerstadt für ihre denkmalgeschützte Altstadt, als Wirkungsort von Carl Benz und für ihre Geschichte, die bis in die keltische und römische Zeit zurückreicht. Heute ist Ladenburg vor allem ein bedeutender Wirtschaftsstandort (u. a. Heidelberg Pharma) und attraktiver Wohnort, der von seiner Nähe zu den Universitätsstädten Heidelberg und Mannheim profitiert. Ladenburg erlebte die Völkerwanderung und mit ihr verschwanden die Zeichen der römischen Zivilisation. Um das Jahr 500 zeigten die Franken in Ladenburg mit einem Königshof ihre damalige Bedeutung. Ladenburg wurde zur Hauptstadt des Lobdengaus. Gut 100 Jahre später schenkten die Franken Ladenburg dem Bischof von Worms, der die Stadt zu einer Nebenresidenz entwickelte. Es begann eine bis zum Jahr 1705 währende bischöfliche Herrschaft. Sie ermöglichte Ladenburg die Entwicklung zu einer mittelalterlichen Stadt. Sichtbare Zeichen dieser Präsenz sind bis heute die St. Gallus-Kirche, die St. Sebastian-Kapelle, der Bischofshof (heute Sitz des Lobdengau-Museums) und der Fürstenbau (heute Sitz der Stadtbibliothek). Die Stadt erhielt im 9./10. Jahrhundert eine erste und um 1200 eine erweiterte mittelalterliche Stadtmauer. Von dieser Stadtmauer sind neben den erhaltenen Mauerzügen heute noch das Martinstor, der Hexenturm und Teile des Pfaffenturmes besondere Merkmale und touristische Anziehungspunkte der Stadt. Die Bischofspräsenz brachte eine Reihe von Aufenthalten deutscher Könige und Kaiser mit sich, so etwa Heinrich II., Heinrich IV. oder Maximilian I. Mit dem Bau der zweitürmigen gotischen St. Gallus-Kirche vom 13. bis zum 15. Jahrhundert unterstrichen sie die Bedeutung Ladenburgs. Der Kurfürst von der Pfalz trat bestimmend im 14. Jahrhundert in die Geschicke der Stadt ein. Die Reformation im 16. und 17. Jahrhundert brachte erhebliche Verwicklungen mit Zerstörungen für die Stadt. Geprägt wurde diese konfliktreiche Zeit dadurch, dass ein katholischer Bischof von Worms und der Kurfürst von der Pfalz, der früh den Ideen der Reformation folgte, hier direkt aufeinander trafen. Die Zeit der Wormser Bischöfe ging im Wesentlichen 1705 mit dem Zessionsvertrag zwischen dem Kurfürsten und dem Bischof zu Ende. Die Zerschlagung der Kurpfalz durch Napoleon ließ die Ära der Kurfürsten enden. 1803 wurde die Geschichte der Stadt in die Hände des badischen Grossherzogs in Karlsruhe gelegt, mit nicht allzu positiven Auswirkungen für die Stadt. Die Revolution von 1848 brachte mecklenburgische Soldaten, die auf der Seite des Grossherzogs kämpften, in die Stadt und als Gefallene auf den Ladenburger Friedhof. Der Erfinder des Automobils, Dr. Carl Benz (1844–1929), lebte von 1904 bis zu seinem Tode in Ladenburg. Er erhielt ebenso wie seine Frau Bertha das Ehrenbürgerrecht der Stadt, ihr Grabmal befindet sich auf dem Ladenburger Friedhof. Das Benz-Haus, die im Benz-Park stehende wohl älteste Steingarage und das Automuseum Dr. Carl-Benz zählen ebenfalls zu den besonderen Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Bahnhof Empfangsgebäude:

Hexenturm:

Martinstor:

Handschuhsheimer Hof:

Stadtmauerverlauf zwischen Zehnt- und Schulstrasse:

Jesuitenhof (Bettendorfer Hof) – ummauerter Adelssitz mit spitzbogigem Doppelportal, zweigeschossiges verputztes Hauptgebäude mit Treppenturm und Rechteckfenstern (um 1200 erbaut):

Gasthaus Zum Schwan – zweigeschossiger, traufständiger, verputzter Massivbau mit frühklassizistischem Portal, 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts:

Neunheller Haus:

Marienbrunnen:

Altes Rathaus:

Gasthaus Zum Ochsen:

Zum Goldenen Löwen:

Katholische Pfarrkirche Sankt Gallus:

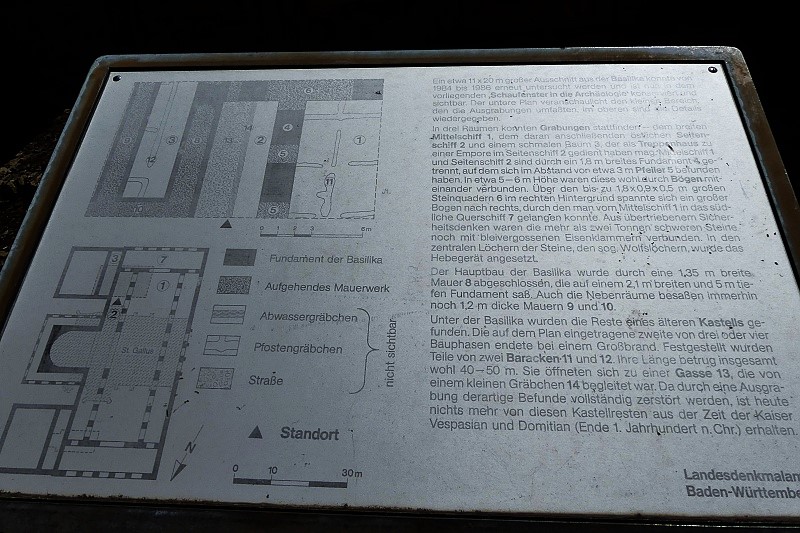

Vor St. Gallus ein Blick auf die freigelegten Grundmauern der Basilika:

Evangelische Stadtkirche:

Sebastianskapelle:

Rathaus am Domhof:

Hotel Zur Goldenen Krone – zweigeschossiges verputztes Gasthaus in Ecklage zwischen Hauptstrasse und Brauergasse von 1709:

Stadtbibliothek:

Ehemaligen Bischofshof (Schloss) der Wormser Fürstbischöfe – jetzt Sitz des Lobdengau-Museums:

Nordturm der Porta praetoria des römischen Steinkatells um 90 nach Christus, im Vordergrund Mauer mit Treppenhausapsis Fränkischer Königshof 6./7. Jahrhundert:

Carl-Benz-Haus mit Garage im Carl-Benz-Park:

Wasserturm Ladenburg:

Neckarbrücke:

Blick von der Neckarbrücke nach Ladenburg mit dem Ölberg im Hintergrund:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 16.08.2024.

SCHWETZINGEN

(21.600 Einwohner, 101 m ü. NHN) ist eine Stadt im Nordwesten Baden-Württembergs, etwa 10 Kilometer westlich von Heidelberg und 15 Kilometer südöstlich von Mannheim. Sie gehört zur europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. Schwetzingen bildet mit den Gemeinden Oftersheim und Plankstadt ein durchgängig bebautes Siedlungsgebiet. Bemerkenswert ist ihre weitgehend erhaltene barocke Schlossanlage inklusive Schlossgarten. Des Weiteren ist Schwetzingen ein Teil der Burgenstrasse, einer 1954 gegründeten Ferienstrasse von Mannheim nach Prag. Zum Stadtgebiet gehören keine weiteren Ortschaften. Im Urkundenbuch des Klosters Lorsch wird Schwetzingen erstmals in einer Schenkung vom 21. Dezember 766 urkundlich erwähnt. Der damals gebräuchliche Ortsname Suezzingen leitet sich vom Personennamen Suezzo ab und bedeutet soviel wie „zu der Stätte des Suezzo gehörig“. Archäologische Funde belegen jedoch, dass die Besiedlung des heutigen Stadtgebietes noch früher zurückreicht. Grabfunde aus der Merowingerzeit, unterstützt durch die Einträge im Lorscher Codex, belegen, dass Schwetzingen aus einem Oberdorf und einem Unterdorf bestand. Zwischen beiden Siedlungen ist das Schloss Schwetzingen wohl erst im 13. Jahrhundert entstanden. Das Schloss Schwetzingen, damals noch eine wehrhafte Wasserburg des Rittergeschlechtes der Erligheimer, wurde erstmals 1350 in einer Urkunde erwähnt. Die in Heidelberg residierenden Pfalzgrafen und späteren Kurfürsten der Pfalz kamen gerne und oft in das nah gelegene Schwetzingen, um in den wildreichen Forsten des Hardtwaldes zu jagen. Wie fast die gesamte Kurpfalz wurde Schwetzingen sowohl im Dreissigjährigen Krieg als auch 1689 im Orléanischen Erbfolgekrieg fast völlig zerstört. Kurfürst Johann Wilhelm liess das Schloss wieder aufbauen, das sein Nachfolger Carl Philipp 1720 zur Sommerresidenz erhob. Die Strasse nach Heidelberg, die ihren Anfang am Ehrenhof des Schlosses nahm, liess er als geradlinige Allee ausbauen und mit Maulbeerbäumen besetzen. Noch heute ist ihr Verlauf vom Fuss des Königstuhls bei Heidelberg bis Schwetzingen und ihre westliche Fortsetzung als Sichtachse bis zur Kalmit, dem höchsten Berg des Pfälzer Waldes, gut erkennbar. Die Erhebung Schwetzingens zum Marktflecken im Jahr 1759 brachte durch die Genehmigung eines Wochenmarktes und zweier Jahrmärkte einen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich. Das grösste Bauvorhaben des 18. Jahrhunderts war die Anlage einer der schönsten Gärten Europas, des Schwetzinger Schlossgartens. In einer einzigartigen Symbiose schliesst sich hier an den von Nicolas de Pigage geschaffenen streng geometrischen Barockgarten der von Ludwig von Sckell angelegte englische Landschaftsgarten an. Zahlreiche Bauwerke, wie der Apollotempel oder die Moschee, zeugen vom aufgeklärten Gedankengut seines Herrschers. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts fiel Schwetzingen dem Grossherzogtum Baden zu und wurde zum Sitz und Mittelpunkt des neuen Amtsbezirks Schwetzingen gewählt. Diese Funktion als Verwaltungsmittelpunkt mit städtischem Charakter, die hohe Steuerkraft sowie die mit dem Schloss und dem damals schon berühmten Garten verbundene Hofverwaltung waren für Grossherzog Leopold ausschlaggebend, Schwetzingen im Jahr 1833 zur Stadt zu erheben. Um 1850 begann die Industrialisierung auf der Basis der landwirtschaftlichen Intensivkulturen Hopfen, Tabak und Spargel. Vor allem der Spargel, der erstmals im Jahr 1668 im Schlossgarten angebaut und Ende des 19. Jahrhunderts durch Züchtungen verbessert wurde, avancierte zum Qualitätsprodukt mit Weltruhm. Namhafte Firmen, wie etwa die Konservenfabrik Bassermann oder die Zigarrenfabrik Neuhaus, siedelten sich hier seit der Anbindung Schwetzingens an die Rheintalbahn im Jahr 1870 an und vermarkteten die Handelsgewächse weltweit. Nach dem Zweiten Weltkrieg, den Schwetzingen relativ unbeschadet überstanden hat, änderte sich die gewerbliche Struktur der Stadt. Statt der großen personalintensiven Betriebe des Sektors Nahrung und Genuss entwickelten sich leistungsfähige mittelständische Betriebe und ein starker Dienstleistungssektor, nicht zuletzt durch die touristische Attraktivität Schwetzingens.

Ehemaliges Bahnhofsempfangsgebäude:

Wasserturm Schwetzingen:

Altes Sudhaus der Welde Brauerei:

Ehemalige Mälzerei:

Palais Rabaliatti:

Palais Hirsch:

Spargelfrau am Schlossplatz:

Schwetzinger Brauhaus – Bereits seit 1831 kümmert man sich hier liebevoll und mit Begeisterung um das kulinarische Wohlbefinden seiner Gäste. Und das mit direktem Schlossausblick. In der neu dazugewonnenen Brauerei werden direkt vor den Augen der Gäste kellerfrische Charakterbiere hergestellt, die hervorragend zur Küche des Brauhauses passen:

Katholische Kirche St. Pankratius:

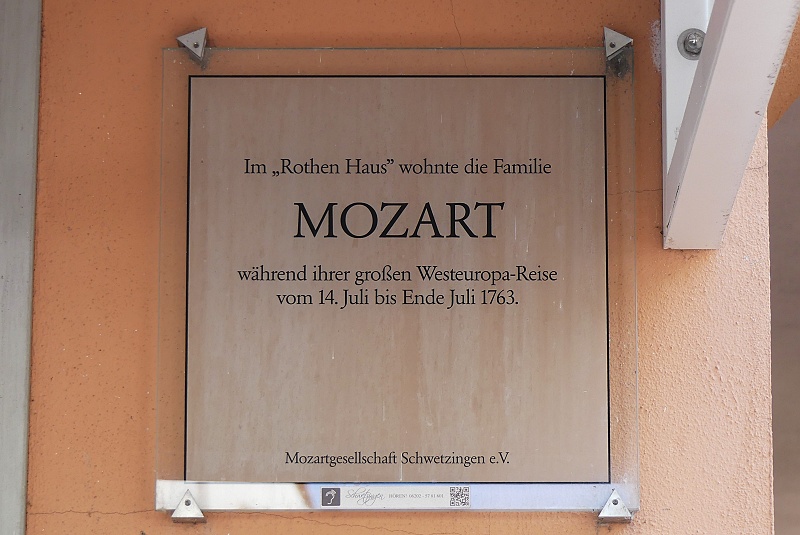

Rothes Haus – In dem denkmalgeschützten Gebäude bestand für mehr als 200 Jahre das Gasthaus Zum Rothen Haus, in dem 1763 die Familie Mozart Herberge bezog. Der siebenjährige Wolfgang Amadeus Mozart gab am 15. Juli gemeinsam mit seiner älteren Schwester Nannerl ein Konzert am kurfürstlichen Hof. Sein Vater, Leopold Mozart, berichtet in einem seiner berühmten Briefe, dass seine Kinder ganz Schwetzingen in Bewegung gesetzet haben:

Hotel Adler Post – Das Hotel befindet sich in einer ehemaligen Badisch-Grossherzoglichen-Posthalterei und ist der ideale Aufenthaltsort und Ausgangspunkt für Geschäftsleute, Kulturfreunde und Kurzurlauber:

Rathaus:

Amtsgericht:

Finanzamt im ehemaligen Wasserturm und Nordflügel des Schlosses:

Schloss Schwetzingen:

Schlossgarten:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 28.07.2024.

LOHR AM MAIN

(15.300 Einwohner, 161 m ü. NHN) ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Sie liegt etwa auf halber Strecke zwischen Würzburg und Aschaffenburg. Lohr ist ein Mittelzentrum und der Sitz, aber kein Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Lohr am Main. Ein von Natur geschaffener Weideplatz zwischen dem Lohrbach und dem Rechtenbach gab wohl einer Gruppe von Menschen in der Frühzeit den Anreiz, sich auf der dazwischenliegenden Anhöhe, außerhalb des Überschwemmungsbereiches des Mains, niederzulassen. Der heutige Kirchhügel dürfte die Keimzelle der Stadt gewesen sein. Aus Lare, der Bezeichnung für einen natürlichen Weideplatz, hat sich über verschiedene Abwandlungen der heutige Ortsname entwickelt. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Name Lohr im Jahre 1295. Ältere Fundstellen sind bis heute nicht bekannt geworden, obwohl sicher ist, dass es den Ort schon viel früher gegeben hat. Das Grafengeschlecht der Rienecker beeinflusste bis zum Ende des 16. Jahrhunderts über annähernd 500 Jahre die Geschichte des Raumes um Lohr am Main. Die Hauptstadt der Grafen war Lohr. 1333 wurden Lohr durch Kaiser Ludwig den Bayern die Gelnhäuser Stadtrechte verliehen. Mit dem Aussterben der Rienecker im Jahre 1559 fiel Lohr als Lehen an das Erzstift Mainz zurück. Mit der Auflösung des Kurmainzer Staates kam Lohr nach einer Übergangszeit beim Dalberg’schen Fürstentum Aschaffenburg und Grossherzogtum Frankfurt 1814 zum Königreich Bayern. Wie kaum eine andere der kleinen fränkischen Städte hat sie die Jahrhunderte über ihren liebenswerten Charakter bewahrt und ist heute trotzdem eine moderne Einkaufsstadt mit zahlreichen Geschäften. Es ist ein Ort für Geniesser und Erholungssuchende, die gepflegte Gastlichkeit schätzen und sich vom Charme einer malerischen historischen Altstadt mit romantischen Straßen und Gassen bezaubern lassen. Das äusserst vielseitige kulturelle Programm lockt während des Spessart-Sommer und Spessart-Winter mit einem reichhaltigen Angebot aus Kultur, Kunst und Festen, drinnen und draussen, Publikum aus der gesamten Region an. Ein Höhepunkt jeden Jahres ist die Lohrer Spessartfestwoche zum Monatswechsel Juli/ August.

Lohr Bahnhof:

Katholische Kirche St. Bonifatius in Sackenbach:

Ortsausgang Sackenbach:

Staustufe Steinbach:

Willkommensschild im Ortsteil Steinbach:

Katholische Kirche St. Josef der Bräutigam in Steinbach:

Neues und Altes Schloss Steinbach:

Forsthaus und Pfarrhaus Steinbach:

Blick in Richtung Lohr:

Neue Mainbrücke:

Alte Mainbrücke:

Mainlände und Lohrer Altstadt:

Blick von der Alten Mainbrücke zum Beilstein:

Katholische Stadtpfarrkirche St. Michael:

Halbrunder Schalenturm in der Steinmühlgasse 3:

Viereckiges Stadtmauertürmchen mit Pyramidendach am Kirchplatz 7:

Ehemalige Kaplanei und Torhaus:

Gasthof Krone:

Bayersturm:

Giebelhaus mit Madonna in der Hauptstrasse 14:

Altes Rathaus:

Schloss zu Lohr und heutiges Museum:

Ehemaliges Forsthaus, erbaut als Nebenanlage des Schlosses:

Ehemalige Zehntscheune und heutige Touristinformation:

Neues Rathaus:

Fliegerdenkmal am Schlossplatz:

Ehemaliges Spital:

Ehemaliges Amtsgericht und heutige Polizeidienststelle:

Isolatorenmuseum:

Blick auf Lorch aus Richtung Norden:

Achat Hotel:

Stadthalle:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 10.05.2024.

KARLSTADT AM MAIN

(15.000 Einwohner, 163 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des unterfränkischen Landkreises Main-Spessart und liegt rund 30 Kilometer nördlich von Würzburg im mainfränkischen Weinbaugebiet. Im Kreis ihrer neun Ortsteile ist die Kernstadt Karlstadt historisch fast ein Neuankömmling. Gerade dies aber macht ihre Geschichte und Entwicklung besonders interessant. Die Stadt wurde zwischen 1198 und 1202 durch den Würzburger Bischof und ehemaligen staufischen Kanzler Konrad von Querfurt als befestigter Platz geplant und gegründet, um dem weiteren Vordringen der Grafen von Rieneck, der Fürstabtei Fulda und des Erzstiftes Mainz im Nordwesten des Bistums Würzburg zu begegnen. Nahezu unversehrt bewahrt die Altstadt den regelmässigen Rastergrundriss stauferzeitlicher Stadtarchitektur bis heute. Durch steuerliche und wirtschaftliche Privilegien, aber auch aufgrund der günstigen Verkehrslage entwickelte sich die Neugründung, von Anfang an mit dem Stadtrecht ausgestattet, rasch, und bald schon führten der dominierende Weinbau und Handwerke, die sich auf die Bedürfnisse des Umlandes spezialisierten, zu beachtlichem Wohlstand. Karlstadt wurde, nach Würzburg, zur wichtigsten Stadt des Bischofs und Zentrum des grössten geistlichen Landkapitels im Hochstift Würzburg sowie Amtsstadt der weltlichen Verwaltung im Herzogtum Franken. Die grossartige gotische Stadtpfarrkirche St. Andreas mit ihrem romanischen Westturm, aber auch das beeindruckende Rathaus von 1422 sowie die Spitalkirche St. Jakob und St. Wolfgang mit ihren Passionsfresken sind Zeugen des Reichtums im 15. Jahrhundert. Nach der Niederschlagung des Bauernkrieges von 1525 wird Karlstadts Befestigung aus dem 13. Jahrhundert verstärkt. Ein Jahrhundert später wird die Stadt im Dreissigjährigen Krieg als schwedische Festung zwischen 1631 und 1634 hart mitgenommen, doch tritt bis zum Ende des 17. Jahrhunderts ein erneuter Aufschwung ein. Vor allem in dieser Zeit entstanden die zahlreichen Fachwerkhäuser, die das Gesicht der Altstadt prägen. Um sie als denkmalgeschütztes Ensemble zu erhalten, aber auch, um den historischen Baubestand behutsam zu modernisieren, läuft seit 1974 ein grossräumiges mustergültiges Altstadtsanierungsprogramm. Mit dem Übergang an Bayern 1814 behält Karlstadt seine traditionelle Funktion als Amts- und Verwaltungsort bei, wird Sitz eines königlichen Landgerichts, später des Bezirks- und dann des Landratsamtes. Die wirtschaftliche Umstrukturierung begann mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz 1853, setzte sich mit dem Brückenbau über den Main 1880 fort und führte zur Ansiedlung des Zementwerkes 1887. Weitere Industrialisierung in unserem Jahrhundert, verbunden mit leistungsfähigen Handwerks- und Gewerbebetrieben, setzt diese Entwicklung bis heute fort. Vor allem in den letzten Jahrzehnten ist das Wachstum der Stadt sprunghaft vorangeschritten. Eingemeindet im Zuge der Gemeindegebietsreform wurden die bis dahin neun selbständigen Gemeinden Gambach, Stetten, Hesslar, Karlburg, Mühlbach, Laudenbach, Wiesenfeld, Rohrbach und Stadelhofen sind im wesentlichen abgeschlossen. Die Kreisstadt hat alle kommunalen Pflichtaufgaben mit Bravur erfüllt. Umfangreiche Baumassnahmen zur Schaffung eines zweiten Standbeines für die städtische Wasserversorgung sind im wesentlichen abgeschlossen. Für den Touristen liegen Karlstadt und seine Stadtteile an der Nahtstelle zwischen dem Weinland am Main, den Wäldern des Spessarts und den Vulkankegeln der Vorrhön. Den zahlreichen Sehenswürdigkeiten innerhalb der Stadtgrenzen gesellen sich jene der Nachbarstädte, vor allem Würzburgs, hinzu. Karlstadt besitzt beispielhafte Sportstätten, ein markiertes Wanderwegenetz und eine rege Gastronomie. Zahlreiche Vereine in allen Stadtteilen gewährleisten ein vielfältiges kulturelles und gesellschaftliches Leben.

Bahnhof:

Die beiden halbrunden, der inneren Mauer vorgestellten Bastionstürme von 1544–1558 im Grünstreifen entlang der Jahnstrasse:

Stadtgeschichtliches Museum:

Roter Turm:

Karlsburg über dem Main:

Maintorturm:

Stadtbefestigung:

Historisches Rathaus:

Stadtpfarrkirche St. Andreas:

Rossmühle und Mühlturm:

Landratsamt Main-Spessart:

Alte Mainbrücke:

Villa Steinbrück:

Burgruine Karlsburg mit Blick auf Karlstadt:

Industriegebiet mit der Schwenk Zement KG:

Blick auf den Ortsteil Laudenbach:

Katholische Pfarrkirche St. Ägidius in Laudenbach:

Burgruine Laudenbach:

Schloss Laudenbach:

Feuerwehrgerätehaus in Laudenbach:

Oberer Torturm mit Oberem Torhaus:

Europäisches Klempner- und Kupferschmiede-Museum:

Ehemaliges Amtsgericht:

Katholische Spitalkirche:

Alte Brauerei – Das im Barock errichtete Fachwerkhaus ziert die Stadt und wird seit 1901 unter dem Namen „Alte Brauerei“ geführt. Nach nur 20 Jahren Brauereibetrieb wurde der hintere Bereich zu 20 Hotelzimmern umgebaut:

Ehemalige fürstbischöfliche Amtskellerei – heute der Sitz der Polizeiinspektion Karlstadt:

Sparkasse Mainfranken Würzburg am Marktplatz 2 in einem dreigeschossigen Walmdachbau von 1721:

Finanzamt Lohr – Aussenstelle Karlstadt:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 22.05.2023.

MILTENBERG

(9.400 Einwohner, 129 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises im Regierungsbezirk Unterfranken, es gehört seit 1816 zu Bayern. Bereits die Menschen der Vor- und Frühgeschichte haben in der Region ihre Spuren hinterlassen. Auf dem Bürgstadter Berg und dem Greinberg oberhalb von Miltenberg wurden um ca. 3000 und um ca. 1500 v. Chr. mächtige Ringwälle errichtet. Beide waren Fliehburgen von beachtlicher Grösse..Die Römer waren von ca. 160 – 260 n. Chr. vor Ort und in dieser Zeit entstanden zwei Kastelle. Mit 550 km Länge, rund 900 Wachposten und 120 grösseren und kleineren Kastellplätzen ist der Obergermanisch-Raetische Limes das grösste archäologische Denkmal Deutschlands. 1237 erstmals urkundlich erwähnt, blickt die Stadt Miltenberg auf eine bewegte Geschichte zurück. Dank der verkehrsgünstigen Lage an der vielbefahrenen Handelsstraße Nürnberg-Frankfurt und am Main, entwickelte sich Miltenberg zu einer bedeutenden Zollstelle und zu einem wichtigen Handelsplatz. Weinbau, Weinhandel, Schifffahrt, Holz- und Steinindustrie bildeten neben Handel und Handwerk die wichtigsten Wachstumsmotoren. Durch Kaiser Karl IV. im Jahre 1367 verliehene Privilegien wie das Messe- und Stapelrecht machten Miltenberg schon früh zu einer blühenden mittelalterlichen Handelsstadt. 1379 wurden erstmals das Würzburger und das Mainzer Tor erwähnt und damit hatte die Stadt eine Ausdehnung erreicht, die erst im 19. Jahrhundert überschritten wurde. Im Bauernkrieg 1525 wurde Miltenberg nicht zerstört, doch wenige Jahre später, 1552, ging Miltenberg im Markgrafenkrieg teilweise in Flammen auf. 1583 schuf der Bildhauer Michael Juncker den Marktbrunnen – eines der schönsten Renaissancedenkmäler der Stadt. Umgeben ist der Marktplatz – besser bekannt als Schnatterloch – von prächtigen Fachwerkhäusern. Eines der ältesten Gasthäuser Deutschlands, das Gasthaus Zum Riesen, wurde 1590 umgebaut und erhielt sein heutiges Aussehen. In diese Fürstenherberge kehrten Jahrhunderte lang Könige, Fürsten sowie weltliche und geistliche Amtsträger ein. Um 1600 begannen die Hexenverfolgungen. Das Mainzer Gebiet um Miltenberg war hiervon besonders stark betroffen. Männer und Frauen wurden gleichermassen angeklagt, gefoltert und hingerichtet. Im Dreissigjährigen Krieg (1618 – 1648) erwies sich die günstige Verkehrslage an der „A3 des Mittelalters“, die Miltenberg zu einer blühenden Handelsstadt gemacht hatte, als Nachteil. Durch ständige Truppendurchzüge, verbunden mit Plünderungen, Brandschatzung und den von den Soldaten eingeschleppten Seuchen, verlor Miltenberg mehr als die Hälfte seiner Bevölkerung. Die ehemals glanzvollen Zeiten waren vorbei. 1810 wurde Miltenberg hessisch und 1816 bayerisch. Die Aufhebung der jahrhundertealten Zoll- und Marktrechte durch das Königreich Bayern im Jahre 1818 führte zu erheblichen finanziellen Verschlechterungen. Die Stadt büsste ihre frühere zentrale Lage ein und lag von nun an am Rande des Königreichs Bayern. Die grossen Phasen der Stadtentwicklung waren vorbei, was allerdings zum Erhalt des mittelalterlichen Stadtbilds beitrug. Miltenberg ist Mitglied der Deutschen Fachwerkstrasse. Unter dem Motto „Fachwerk verbindet“ zeigt die Ferienstrasse einmalige Landschaften, geschichtsträchtige Schauplätze und liebevoll restaurierte Denkmale. Der wechselvollen Geschichte Miltenbergs ist es zu verdanken, dass sich die Stadt heute so wunderbar präsentieren kann: eine breite Hauptstrasse mit prächtigen Fachwerkhäusern und kleinen mittelalterlichen Gässchen. Das älteste noch erhaltene Fachwerkhaus datiert zurück ins Jahr 1339. Miltenberg ist nicht nur lebendige Gegenwart und Geschichte pur, sondern auch offizieller Bayerischer Genussort. Davon gibt es in ganz Bayern gerade mal 100.

Bahnhof:

Mainbrücke mit Torhaus:

Blick von der Mainbrücke auf Miltenberg:

Im Detail zu sehen die Mildenburg, Sankt Jakobus der Ältere, zwei Halbschalentürme, Haus Turmeck und Villa Hinterhelt:

Rundturm mit Kegelspitze in der Ziegelgasse 7:

Viereckiger Schalenturm mit Fachwerkaufbau in der Ochsengasse:

Rathaus:

Evangelische Johanneskirche:

Katholische Stadtpfarrkirche Sankt Jakobus der Ältere:

Tränktor:

Kühtor:

Mildenburg:

Blick von der Mildenburg:

Zwischen der Mainbrücke und der Eisenbahnbrücke erstreckt sich am Mainufer eine stimmungsvolle Promenade. Es ist ein schöner Abschnitt um zu schlendern und die vorbeifahrenden Schiffe zu beobachten:

Eisenbahnbrücke über den Main:

Alter Bahnhof Miltenberg HBF:

Mainzer Tor:

Schwertfeger Tor:

Ortsausgang West:

Altes Bahnhaus:

Ehemaliges Oberamt:

Der meistfotografierte Ort in der Stadt ist der alte Marktplatz, der auch als Schnatterloch genannt wird. Der Platz umgegeben von bunten Fachwerkhäusern ist ein schöner Anblick:

Museum Stadt Klingenberg:

Schnatterlochturm:

Klinge – ein Aufstiegsweg zur Mildenburg:

Westliche Hauptstrasse:

Altes Rathaus:

Gasthaus Zum Riesen:

Franziskaner Klosterkirche:

Alte Post:

Fabrikgebäude, Satteldachbau mit Blendgiebeln, Sandsteinbau, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, dominierender viereckiger Schornstein mit kelchförmiger Schlotöffnung, Backstein mit Sandsteinunterbau, um 1930:

Zuckmantelturm:

Würzburger Tor:

Amtsgericht:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 21.06.2022.

MEMMINGEN

(44.700 Einwohner, 601 m ü. NHN) ist eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Die frühere Reichsstadt ist Oberzentrum sowie Schul-, Verwaltungs- und Handelszentrum in der Region Donau-Iller. Das Stadtgebiet grenzt im Westen an die Iller, die hier die Grenze zu Baden-Württemberg bildet, und ist nach Norden, Osten und Süden vom Landkreis Unterallgäu umgeben. Die Geschichte der Stadt Memmingen begann bereits während der Römerzeit mit einem kleinen Aussenposten an der Iller. Danach liegt der Verlauf einige Jahrhunderte im Dunkeln. Im 4. oder 5. Jahrhundert unterhielten die Alemannen voraussichtlich im heutigen Stadtgebiet eine Siedlung, gefolgt von den Franken im 7. Jahrhundert. Die erste urkundliche Erwähnung Memmingens ist im Jahre 1128 belegt. Danach weist die Stadtgeschichte folgende Höhepunkte auf: Mitte des 12. Jahrhunderts erhielt Memmingen von Herzog Welf VI die Stadtrechte. 1525 kam es zur Abfassung der 12 Bauernartikel sowie der Bundesordnung und damit zur ersten verfassungsgebenden Versammlung in Deutschland. 1529 wurde Memmingen evangelisch, die Bürger setzten sich seitdem für die ungehinderte Ausbreitung des evangelischen Glaubens ein. 1630 beherbergte die Stadt während des Dreissigjährigen Krieges den Feldherren Wallenstein. 1803 kam die Stadt Memmingen zu Bayern. 1945 wurde Memmingen von alliierten Luftstreitkräften bombardiert, wobei der Bahnhof und grosse Teile der Altstadt zerstört wurden. Nach Kriegsende begann die Stadt zu florieren und verzeichnet bis heute ein stetiges Wachstum. Memmingen ist ein blühender Wirtschaftsstandort in Oberschwaben. Besonders im Gewerbegebiet Nord am Autobahnkreuz und an der Fraunhoferstrasse finden Unternehmer Gewerbeflächen mit ausgezeichneter Infrastruktur und optimalen Verkehrsanbindungen. Neben den Bundesautobahnen bieten auch die Bahnverbindungen München–Lindau und Ulm–Oberstdorf sowie der Allgäu Airport in Memmingerberg optimale Voraussetzungen für den schnellen und reibungslosen Gütertransport. Der Flughafen Allgäu Airport in Memmingen besteht seit 2002 und stellt eine grosse Bereicherung der Infrastruktur in der Region dar. Er befindet sich im Stadtteil Memmingerberg, auf dem Gelände des ehemaligen militärischen Fliegerhorsts. Dieser besteht bereits seit 1935. Aufgrund von Umstrukturierungen schloss die Bundeswehr diesen Militärflugplatz 2001. Damit begann die Erfolgsgeschichte von Memmingens Regionalflughafen. Besucher von Memmingen zieht es vor allem in die Altstadt. Hier gibt es eine Vielzahl Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Durch die beiden Panoramawege der Stadt gelingt das komfortabel und unkompliziert. Der rote Panoramaweg führt zu den geschichtlichen Highlights und architektonischen Besonderheiten. Der grüne Panoramaweg verläuft entlang der Parks, Türme, Tore und Schanzen im Stadtgebiet. Die Wallenstein-Festspiele finden seit 1980 regelmässig alle vier Jahre statt und gehören zu den grössten Historienfesten in ganz Europa. Sie sind zusammen mit dem Frundsbergfest in Mindelheim und dem Tänzelfest in Kaufbeuren ein wahrer Publikumsmagnet und weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt.

Bahnhof mit Reiterstellwerk 3 am eisernen Steg:

Kreuzherrenkloster:

Grosser Salzstadel:

Steuerhaus:

Landgericht Memmingen:

Grosszunft:

Rathaus:

Hexenturm:

Einlass:

Bettelturm:

Luginsland:

Ulmer Tor:

Schwalbenschwanzturm:

Stadthalle:

Ehemaliger Wehrturm der Memminger Stadtbefestigung. Auf dem Sockel des Rundturms wurde ein Wohnhaus errichtet:

Westertor:

Amtsgericht:

Katholische Pfarrkirche Sankt Josef:

Stadtpfarrkirche St. Martin:

Stadtmuseum im Hermannsbau:

Landratsamt Unterallgäu:

Strigel-Museum und Antoniter-Museum im Antonierhaus, dem ehemaligen Kloster der Antoniter in Memmingen in der Diözese Augsburg. Es ist weltweit die am besten erhaltene vierflügelige Antoniterklosteranlage:

Das Reiterstandbild Welf VI. ist ein im Jahre 2010 von Helmut Ackermann geschaffenes Kunstwerk, das am 13. Dezember 2010 in dem zum Fuggerbau dazugehörigen Fuggergarten am Schweizerberg aufgestellt wurde. Es ist das einzige Reiterstandbild in Memmingen:

Lindauer Tor:

Soldatenturm mit Roter Kaserne:

Stadtmauer:

Kempter Tor:

Evangelische Pfarrkirche Unser Frauen:

Siebendächerhaus:

Landestheater Schwaben:

Pulverturm:

MEWO-Kunsthalle in der Alten Post:

Digitalfunkmast Am Karpfengarten:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 03.05.2022.

MOSBACH

(23.300 Einwohner, 156 m ü. NHN) ist eine Mittelstadt im Norden Baden-Württembergs, etwa 25 km nördlich von Heilbronn und 35 km östlich von Heidelberg. Sie ist die Kreisstadt und grösste Stadt des Neckar-Odenwald-Kreises sowie ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Seit dem 1. Juli 1976 ist Mosbach Grosse Kreisstadt. Im Hoch- und im Spätmittelalter war Mosbach eine selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich, was sich im Stadtwappen widerspiegelt. Mosbach entstand um das Benediktinerkloster „Monasterium Mosabach“ und wird im 9. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Aus dieser geistlichen Keimzelle wuchs nach und nach ein Gemeinwesen heran, dem nach Zuerkennung etlicher Privilegien im 13. Jahrhundert (gesichert ist die Zahl 1241) die Rechte als Reichsstadt verliehen wurden. Seine erste grosse Blütezeit erreichte Mosbach im 15. Jahrhundert als Residenz der Pfalzgrafen Otto I. und Otto II. (1410 bis 1499). Nach Auflösung des Mosbacher Fürstentums (Tod Ottos II. 1499) wurde die Stadt Sitz des Oberamtes Mosbach, das bis zum 18. Jahrhundert zum bedeutendsten rechtsrheinischen Oberamt der Kurpfalz heranwuchs. Der Grundriss der Altstadt und etliche der noch heute erhaltenen Fachwerkbauten stammen aus dem 16. Jahrhundert. In diesem und im folgenden Jahrhundert förderten die Handwerker die Bedeutung der Stadt. Die heute noch vorhandenen Mühlen und Wasserbauwerke entstanden im 18. Jahrhundert. Handwerksbetriebe, Sägewerke und Mühlen bildeten sich entlang der Elz und nutzten die vorhandene Wasserkraft. Einen weiteren Aufschwung erlebte das seit 1806 badische Mosbach Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Anbindung an die Eisenbahnlinie Heidelberg-Meckesheim-Obrigheim und die Entstehung der ersten Eisengiessereien. Nach der Kommunalreform entstand 1976 die Grosse Kreisstadt Mosbach mit den Stadtteilen Diedesheim, Lohrbach, Neckarelz, Reichenbuch und Sattelbach als wirtschaftlicher und kultureller Kristallisationspunkt des Neckar-Odenwald-Kreises.

Elektrizitätswerk und heutige Stadtwerke Mosbach:

Amts- und Landgericht:

Polizeirevier Mosbach:

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei:

Katholische Kirche St. Cäcilia:

Finanzamt:

Mosbacher Schloss:

Pfalzgrafenstift:

Rathaus:

Stiftskirche St. Juliana:

Palm’sches Haus:

Haus Lindenlaub – Das Gebäude wurde 1589 errichtet. Ab dem 19. Jahrhundert führte die Familie Humbert in dem Gebäude ein Lebensmittel- und Kolonialwarengeschäft. 1869 erhielten die Besitzer von der Badischen Gemeindeversicherung die Auflage, das Haus aus Brandschutzgründen verputzen zu lassen. Dem Zeitgeschmack folgend hat man das Fachwerk um 1900 wieder freigelegt. Nachdem die Familie Humbert in den 1920er Jahren nach Amerika ausgewandert war, bezogen die Geschwister Schneider das Gebäude und eröffneten ein Hutgeschäft:

Haus Brauß – Das Gebäude gehört zum historischen Gebäudebestand rund um den Mosbacher Marktplatz. Im 19. Jahrhundert befand sich darin das Geschäft von Uhrmachermeister Baunach, später führte sein Schwiegersohn Ludwig Brauß darin ein Kurz-, Weiss- und Wollwarengeschäft:

Salzhaus – Es wurde 1424/25 errichtet und ist damit das älteste Fachwerkhaus der Stadt. Sein Name rührt daher, dass das Haus vermutlich einst zur Aufbewahrung von Salz diente. Um 1900 befand sich in dem Gebäude die Papierwaren- und Musikalienhandlung von Wilhelm Halter, der 1895 den Musikverein Concordia gegründet hatte. Nach dem Wegzug von Halter richtete Franz Schell in dem Gebäude einen Kolonialwaren- und Delikatessenladen ein:

Stadtmuseum Mosbach mit Haus Kickelhain:

Katholische Pfarrkirche St. Josef:

Blick vom Pavillon am Hamberg auf Mosbach, Stiftskirche und Rathaus, Schloss Mosbach und die drei Gebäude des Landratsamtes:

Bismarckturm Mosbach:

Rathaus Mosbach-Neckarelz:

Evangelische Martinskirche in Mosbach-Neckarelz:

Schloss Neuburg oberhalb Neckarelz:

Johanniterburg / Tempelhaus in Mosbach-Neckarelz:

Alte Posthalterei – erbaut 1551. Hier bezog Johann Wolfgang von Goethe am 7. Oktober 1815 für eine Nacht in dem damals als Poststation genutzten Gebäude Quartier:

Hotel Gasthof Eisenbahn – Regionale deutsche Küche und eine hauseigene Brennerei erwarten den Gast in diesem traditionellen Hotel aus dem 19. Jahrhundert:

Bahnhof Mosbach-Neckarelz:

Alle Aufnahmen enstanden während eines Tagesbesuchs am 12.04.2022.

IPHOFEN

(4.780 Einwohner, 250 m ü. NHN) ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Kitzingen und der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen. Durch den Weinanbau wurde die Stadt auch überregional bekannt. Mit ihrem malerischen, vollständig erhaltenen mittelalterlichen und barocken Altstadtensemble bildet Iphofen gleichzeitig einen touristischen und historischen Anziehungspunkt. Die Einwohner Iphofens heissen Iphöfer. Ebenso wird das Adjektiv zum Stadtnamen gebildet, beispielsweise in Iphöfer Stadtmauer oder den Bezeichnungen der Iphöfer Weinlagen. Erstmals wird der Ort im Jahre 741 urkundlich erwähnt. Iphofen hat seit 1293 Stadtrecht. Der Ort gehörte zum Bistum Würzburg. Das Juliusspital, eine Stiftung für Bedürftige, hatte und hat in Iphofen Weinberge. Das 16. und 17. Jahrhundert zeigt eine recht wechselhafte Stadtgeschichte mit Pestjahren (1584, 1611 und 1632) und Dreissigjährigem Krieg. Iphofen erlitt wiederholt schwere Schäden. Allein im Jahre 1632 wurde die Stadt insgesamt vierzehnmal geplündert. Nach der Säkularisation gelangte dann Iphofen Anfang des neunzehnten Jahrhunderts mit Würzburg und Franken zu Bayern. Wirtschaftliche Bedeutung für Iphofen hat neben dem Weinbau und dem Tourismus die Forstwirtschaft und der industrielle Gipsabbau, namentlich durch die Fa. Knauf. Der Spruch der Iphöfer lautet „Wein, Gips und Holz sind Iphofens Stolz.“ Weitere Stadtteile von Iphofen sind Birklingen, Dornheim, Hellmitzheim, Mönchsondheim, Nenzenheim und Possenheim.

Rundgang um die mittelalterliche Stadtbefestigung im Uhrzeigersinn, an der Bahnhofstrasse beginnend.

Stadtmauer Bahnhofstrasse 20:

Halbschalenturm Bahnhofstrasse 20:

Mainbernheimer Tor:

Hirtenturm:

Henkersturm:

Halbschalenturm Pfarrgasse 12:

Bürgerturm:

Rödelseer Tor:

Mittagsturm:

Halbschalenturm Kirchgasse 26:

Hackerturm:

Einersheimer Tor:

Eulenturm:

Halbschalenturm Obere Gasse 10:

Pesttor / Zentturm:

Halbschalenturm Untere Gräbengasse 8:

Weitere Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten.

Bahnhof Iphofen:

Blick von der Bahnhofstrasse zum Schwanberg:

Alte Post:

Wallfahrtskirche zum Heiligen Blut:

Spitalkirche St. Johannes der Täufer:

Stadtpfarrkirche St. Veit:

Michaelskapelle:

Barockes Rathaus:

Altes Schulhaus und nach Sanierung heutiges Dienstleistungszentrum Iphofen mit Stadtverwaltung und Verwaltungsgemeinschaft:

Marienbrunnen am Marktplatz:

Knaufmuseum im ehemaligen Rentamt:

Users Today : 603

Users Today : 603 Users Yesterday : 992

Users Yesterday : 992