Tore

27.07.2025: Das asiatisch anmutende Elefantentor verleiht dem Zoologischen Garten New-York-Grossstadtflair. Inmitten zwischen Verkehr, Shoppingcentern und Hotels erstrahlen die zwei liegenden Elefanten aus hellem Sandstein wie eine Oase. Der Originalbau des Eingangsareals stammt aus den Jahren 1898 und 1899. Zu dem Portal gehörten damals noch ein Verwaltungsgebäude, Wohnungen für Zoomitarbeitende und weitere Nebengebäude. Heute befinden sich hier unter anderem die Kassen und der Zoo-Shop. Im November 1943 wurde die Anlage bei einem Bombenangriff vollständig zerstört. Von 1983 bis 1985 wurde das Elefantentor rekonstruiert – die Nebenbauten wurden allerdings vereinfacht und die Zaunanlage etwas verändert. Heute ist das Tor mit seinen Elefanten eines der beliebtesten Fotomotive der City West:

27.07.2025: Berlin verdankt das Brandenburger Tor König Friedrich Wilhelm II., der hatte das grosse Sandsteintor in Auftrag gegeben um einen würdevollen Endpunkt des Boulevards Unter den Linden zu haben. Das Tor gehört zu den grössten und schönsten Bauten des Klassizismus. Es entstand in den Jahren 1788 bis 1791 nach Entwürfen von Carl Gotthard Langhans d.Ä., der sich stark an den Propyläen der Athener Akropolis orientierte. Die Quadriga, ein Wagen, der von vier Pferden gezogen wird, ziert bereits zwei Jahre nach Fertigstellung des Brandenburger Tors das Dach. Die Quadriga wurde von Johann Gottfried Schadow im Jahr 1793 auf dem Brandenburger Tor angebracht. Die Plastik zeigt einen zweirädrigen Streitwagen, der von vier nebeneinander laufenden Pferden gezogen wird. Die Zügel hält die Siegesgöttin Victoria. Die Quadriga sollte den einziehenden Frieden in die Stadt symbolisieren. Die Plastik wurde im Laufe der Zeit drei Mal vom Brandenburger Tor herunter genommen. Nach der Niederlage Preussens im Jahre 1806 verschleppte Napoleon die Quadriga nach Paris. Doch durch den Sieg der Allianz konnte sie acht Jahre später wieder zurückgeholt und an ihren alten Bestimmungsort aufgestellt werden. Während der Kämpfe des Zweiten Weltkrieges wurde das Brandenburger Tor und die Quadriga durch Bombenangriffe schwer beschädigt. Die Plastik musste deswegen 1956 im Zuge der Rekonstruktion entsorgt und durch eine Kopie ersetzt werden. Im Laufe der Geschichte erhielt das Brandenburger Tor besondere Symbolkraft. Mit dem Bau der Mauer im August 1961 fristete das Bauwerk ein einsames Dasein, denn es befand sich fortan im Sperrbereich und konnte weder von Menschen aus dem Osten noch aus dem Westen besucht oder durchschritten werden. Mit dem Fall der Mauer 1989 wurde das Brandenburger Tor zum Symbol der Wiedervereinigung. Am 22. Dezember 1989 erfolgte unter dem Jubel von mehr als 100.000 Menschen die Öffnung des Tores. Die Quadriga wurde aber durch die Vereinigungsfeiern, vor allem in der Silvesternacht 1989/90, so stark beschädigt, dass sie zwei Jahre später restauriert werden musste:

26.07.2025: Das Wittenberger Tor war ein Eisenbahnfestungstor der Festung Magdeburg. Die erhaltenen Teile des inneren Tors der Anlage stehen unter Denkmalschutz. Die Anlage befand sich an der nordöstlichen Ecke der Magdeburger Altstadt, unmittelbar am linken Ufer an der Elbe. Heute befindet sich der Bereich zwischen der südwestlich gelegenen Lukasklause und der Jerusalembrücke. Das Tor wurde im Zeitraum von 1848 bis 1851 im Schutze der Bastion Preussen als nördliches Eisenbahntor der Festung erbaut. Durch das Tor wurde die Bahnstrecke Magdeburg-Wittenberge, aus nördlicher Richtung von Wittenberge her kommend, in die Festung, zum damals noch an der Elbe gelegenen Bahnhof, geführt. Aus diesem Umstand ergab sich auch der Name des Tores:

26.07.2025: Das erhaltene Eingangsportal der Katharinenkirche wurde nach umfangreicher Restaurierung wieder in unmittelbarer Nähe seines historischen Standortes wiedererrichtet. Gemäss aller Planungen ziert es den Durchgang zwischen Katharinenturm und dem benachbarten Wohnhaus. Es macht diesen Ort zu einer Stätte der Erinnerung und verleiht dem Breiten Weg eine weitere bedeutungsvolle Schattierung. In einer grossen Festveranstaltung am 29.10. 2016 wurde mit Enthüllung der Heiligen Katharina das Portal offiziell übergeben. Gut 300 Magdeburger liessen sich diesen Moment nicht entgehen:

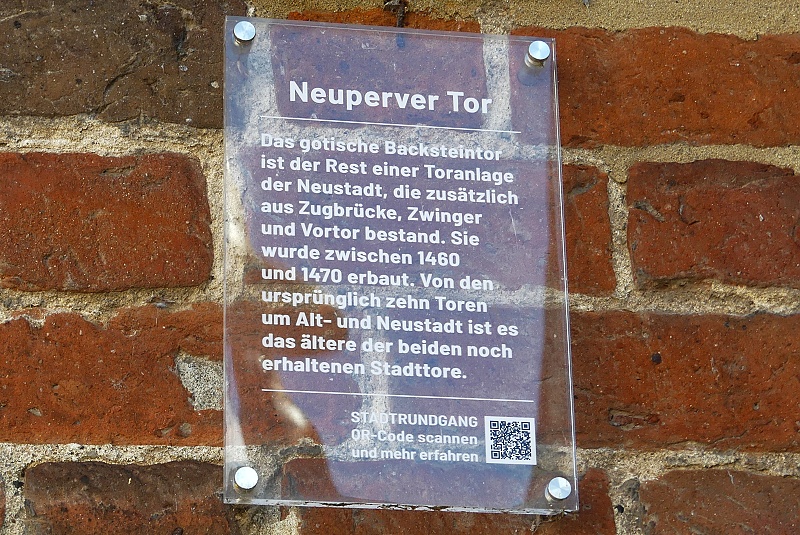

04.07.2025: Der aus Backstein errichtete Neuperver Torturm ist ein repräsentatives Beispiel für die grösstenteils nicht mehr vorhandenen Stadttore Salzwedels und zeigt das Stilempfinden des 15. Jahrhunderts. Von den ursprünglich zehn Toren um Alt- und Neustadt ist es das ältere der beiden noch erhaltenen Stadttore. Die einstige Toranlage bestand aus Haupttor, Zugbrücke, einem 65 Meter langen Zwingergang und Vortor. Sie wurde zwischen 1460 und 1470 als Zugang vom Vorort Perver zur Neustadt Salzwedel errichtet. Richtiger wäre daher eigentlich die Bezeichnung Neustädtisches Perver Tor. Die äussere Toranlage bestand bis 1812, die Zugbrücke wurde bereits 1653 abgebrochen. Der quadratische Torturm aus Backsteinen trägt ein Satteldach, geschmückt von spitzbogigen Blendenpaaren zur Stadtseite hin. Auf der auswärtigen Feldseite fehlen Schmuckelemente, stattdessen gibt es eine schlichte Blendwand und Wappen. Links das altstädtische mit Adler und einem Schlüssel, rechts das neustädtische mit Adler und zwei Schlüsseln in den Fängen:

04.07.2025: Das Steintor in Salzwedel war früher der nördliche Eingang in die Hansestadt Salzwedel. Das Steintor wurde 1530, unter Einbeziehung eines Rundturms errichtet. Den Giebel des Steintors verzieren beidseitig spätgotische Ornamente. Dieses Gebäude wurde mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 1992 saniert. Auch heute kann man noch durch das Steintor fahren:

21.06.2025: Der deutsche Schriftsteller Heinz Knobloch schrieb: Der Friedhof als Museum, er hat sogar günstigere Öffnungszeiten, der Friedhof als Geschichtsbuch, aufgeschlagen, stumm, vielsagend. Eine Aussage, die wie geschaffen ist für den Ludwigsluster Friedhof. Allein die 1792 fertiggestellte Friedhofsmauer aus Raseneisenstein und die als ägyptische Pylonen gearbeitete Glockentürme sind einmalig. Heute steht beides unter Denkmalsschutz. Aus Angst vor einem Blitzeinschlag verzichtete der Herzog damals auf einen sonst üblichen hohen Kirchturm an der Kirche. Statt dessen liess er die Glockentürme am Friedhofseingang errichten und dort auch die Kirchenglocken installieren:

11.06.2025: Am Ende der Grossen Burgstrasse, gelegen am nördlichen Ende der historischen Altstadt von Lübeck, findet man das im spätgotischen Stil erbaute Burgtor. Neben dem Holstentor ist das Burgtor das Zweite erhaltene Stadttor von einst vier Toren der Lübecker Stadtbefestigung. Seinen Namen hat das Lübecker Burgtor nach der alten, hoch über der Trave gelegenen Lübecker Burg, die 1227 zum Burgkloster umgebaut wurde. Als Teil der ehemaligen Befestigungsanlage der Hansestadt Lübeck, sollte dieses Backsteintor auf der nördlichen Seite vor Eindringlingen schützen und die Reichtümer der Stadt bewahren. Das Burgtor ist eines der Tore, welches als einziges von ehemals drei hintereinander liegenden Toren erhalten geblieben ist. Deren Modelle können heute in kleinen Schaukästen am früheren Standort besichtigt werden. Nach den Plänen des Stadtbaumeister Nicolas Peck, anstelle eines romanischen Tores, wurde das heutige Burgtor im Jahre 1444, innerhalb einer Befestigungsanlage fertig gestellt. An das Tor grenzen ein Zollhaus und ein Marstall in dem damals Pferde und ihr Geschirr Platz fanden. Das Burgtor ist das einzige der Lübecker Stadttore vor dem es tatsächlich zu kriegerischen Treiben kam. Infolge einer dieser Schlachten gelang es 1806 den Franzosen die Mauern dieses Bollwerkes aus schwarzen und roten Ziegeln zu überwinden. Sie drangen nach Lübeck ein und besetzten die Stadt für einige Jahre. Durch den Wandel der Zeit verlor das Burgtor als Befestigungstor mehr und mehr an Bedeutung und stand oftmals kurz vor dem Abriss. Im 19. Jahrhundert wurde in der Lübecker Bürgerschaft erwogen, das Burgtor abzureissen, es sollte Bauplatz geschaffen werden. Der Vorschlag wurde schliesslich einstimmig von der Lübecker Bürgerschaft abgelehnt und verhinderte so erfolgreich den Abriss des Stadttores. Um dem im Laufe der Jahre immer grösser werdenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, entschied man stattdessen, den Durchgang durch das Burgtor zu erweitern. Es wurden dem Tor insgesamt drei Durchgänge hinzugefügt. In dieser Form mit vier Durchgängen steht das Tor nun heute noch. Im 15. Jahrhundert als Doppeltoranlage errichtet, wurde es 1622 durch ein drittes Tor ergänzt, wofür man die Gertrudenkapelle und das Pockenhaus abriss. Der starke Ausbau dieser Anlage erklärt sich durch den einzigen Landzugang von Norden her zur Grossen Burgstrasse in die Lübecker Innenstadt. Erst im Zuge der Bauarbeiten am Elbe-Lübeck-Kanal wurde dieser einzige Landzugang durchstochen, beseitigt und durch die Burgtorbrücke und die darunterliegenden neugotischen Hubbrücken ersetzt. Für ihre Verdienste um Lübeck erhielt die Schriftstellerin Ida Boy- Ed 1912 vom Senat der Hansestadt Lübeck das lebenslange Wohnrecht im Burgtor, das sie bis zu ihrem Tod 1928 nutzen konnte. In den Jahren danach wohnte Museumsdirektor Carl Georg Heise bis zu seiner Entlassung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 im Burgtor. Von 1934 bis 1990 wurde das Burgtor (Turm und Zöllnerhaus) der Handweb- und Stickermeisterin Alen Müller-Hellwig als Arbeits- und Wohnstätte überlassen. Nach ihrer Heirat mit Geigenbaumeister Günther Hellwig verlegte er seine Werkstatt ebenfalls dorthin. Burgtor dient heute einem Jugendzentrum als Domizil und beherbergt wie schon zu früheren Zeiten eine kunsthandwerkliche Weberei. In unmittelbarer Nähe zum Burgtor befindet sich das Burgkloster:

03.06.2018 und 05.06.2018:

Users Today : 652

Users Today : 652 Users Yesterday : 1154

Users Yesterday : 1154