Schlösser

31.08.2024: Das in einem Zuge mit der Stadtbefestigung errichtete Wohnschloss wird um 1350 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Es diente den Grafen von Nassau als Nebenresidenz, Kanonenschmiede und Witwensitz. Das Hauptgebäude im Stile eines französischen Chateaus wurde, allerdings erst um 1440, unter Graf Engelberg I von Nassau-Breda, einem direkten Vorfahren der heutigen niederländischen Königsfamilie, fertig gestellt. Seit Gründung der Hohen Schule wurde das Schloss auch immer wieder für akademische Zwecke und Dienstwohnungen von Professoren genutzt. Heute ist das immer noch bewohnte Schloss im Besitz der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau und beherbergt mit dem Theologischen Seminar eine Nachfolgeinstitution der Hohen Schule, an der angehende evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer ausgebildet werden. Zudem befindet sich in seinen Mauern eine bedeutende historische und auch eine umfangreiche zeitgenössische Bibliothek:

16.08.2024: Das Edinger Schlösschen ist der einzige im echten Barockstil erhaltene Repräsentativ-Bau in Edingen-Neckarhausen. 2011 konnte ihn die Gemeinde erwerben, wenig später schon gründete sich aus dem Impuls aller vier Ratsfraktionen heraus der Förderverein Edinger Schlösschen e.V., der heute schon über 150 Mitglieder zählt und seit Anfang 2013 auch Aufgaben der Hausverwaltung übernommen hat. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, zum Erhalt und zur Sanierung dieses architektonischen Kleinods beizutragen und es aus dem Dornröschenschlaf der reinen Wohnvermietung heraus nach und nach für die Allgemeinheit zu öffnen:

16.08.2024: Das heutige Schloss hat seinen Ursprung in der alten Thurn- und Taxis Posthalterei, die seit mindestens 1634, wahrscheinlich sogar seit 1614 in Neckarhausen bestand. 1699 wurde die Posthalterei aufgelöst und Johann Georg von Susmann (1694 bis 1775), der am kurpfälzischen Hof Karriere machte, baute noch vor 1747 auf dem Gelände der alten Poststation ein standesgemässes Herrenhaus. 1777 erwarb Freiherr Franz Albert von Oberndorff das Susmannsche Gut. Graf Alfred von Oberndorff liess in den Jahren 1824/25 weitere Umbauten vornehmen, die dem Schloss sein klassizistisches Aussehen gaben. In einem weiteren Umbau noch vor 1850 wurde das bis dahin freistehende Herrenhaus mit den beiden Seitengebäuden durch Terrassen verbunden. Der wesentliche Schritt zur heutigen Schlossanlage wurde im Auftrag des Grafen Friedrich von Oberndorff durch den Umbau 1910/11 vollzogen. Das Schloss wurde 1960 an die damals noch eigenständige Gemeinde Neckarhausen verkauft und im Jahr 1980 von der Gemeinde Edingen-Neckarhausen vollständig renoviert. Weitergehende Sanierungsmassnahmen wurden 2013/2014 durchgeführt. Im Schloss selbst sind Teile der Gemeindeverwaltung sowie verschiedene Einrichtungen und Vereine beheimatet. Im besonderen Ambiente des früheren Speisesaals finden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt. Auch heute noch dient der festliche Saal für die Ratssitzung. Im Erdgeschoss des Südflügels findet sich die Gemeindebücherei wieder:

Orangerie:

11.07.2024: Schloss Assenheim geht auf eine mittelalterliche Burg zurück, die wohl zwischen 1170 und 1184 entstanden sein muss. Bauherr war vermutlich Kuno I. von Münzenberg. Die Anlage wurde als Wasserburg konzipiert, der Burgturm ist auf vielen alten Zeichnungen und Stichen zu finden und war prägend für das Stadtbild. Im Jahr 1574 wurde der erste Schlossbau durch die Grafen von Solms direkt an die Stadtmauer unweit der Burg errichtet. Die Burg wurde dann im Jahr 1779 abgebrochen, heute erinnern nur noch einzelne Mauerreste der Ringmauer an deren Existenz. Der Beginn des Schlosses ist auf die Jahre 1788 bis 1790 beziffert, als die ersten Gebäudeteile entstanden – damals waren dies zwei Achsen des Mitteltraktes. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte kamen immer weitere Gebäudeteile dazu, so ein Arkadenvorbau, der 1874 entstand. 1786 bereits entstand der Schlosspark, der 1850 in einen Englischen Garten umgestaltet wurde. Von 1924 bis 1932 wurde im Schloss eine Begegnungsstätte für Wissenschaftler eingerichtet. Noch heute wohnt die Familie zu Solms-Rödelheim im Schloss, weswegen es leider nicht besichtigt werden kann. Allerdings kann auf dem Anwesen im neu geschaffenen Trausaal geheiratet werden:

Neugotischer Archivbau mit Teilen der mittelalterlichen Ringmauer:

Bereits beim Bau der Assenheimer Burg durch die Münzenberger gab es einen zugehörigen Ökonomie-Komplex aus ehemals Fuldaer Besitz. Entsprechend der weiteren Eigentumsentwicklung an Burg und Stadt Assenheim nach dem Falkensteiner Erbfall von 1418 wurde im 15. Jahrhundert auch der Ökonomie-Hof zwischen den Häusern Isenburg und Solms geteilt. Fortan bestanden zwei Höfe nebeneinander, bis 1857 die Grafen von Solms-Rödelheim durch Aufkauf des Isenburger Anteils wieder für einheitlichere Verhältnisse sorgten. Die erhaltenen Baulichkeiten stellen sich gegenwärtig von der Strasse aus als dreiseitige Hofanlage dar mit einem riegelartigen Ausleger an der Süd-Ost-Ecke:

10.07.2024: Das Schloss Idstein steht auf dem Grund der ehemaligen Burganlage auf einem Plateau und wurde in der Zeit von 1614 bis 1634 aus Teilen der einstigen Vorburg des 11. Jahrhunderts errichtet. Die Architekten Jost und Heinrich Heer aus Idstein wählten dabei den Stil der Renaissance. Die Dreiflügelanlage teilt sich in die repräsentative Hauptfront im Süden, einer Blickseite im Osten und einem Flügel mit steilem Satteldach im Norden sowie einem nach Westen geöffneten Innenhof auf.

An der Südseite befindet sich ein Erkerturm mit barocker Haube zwischen den grossen Giebeln. Daneben liegt das Renaissanceportal, das mit Rustika und Pilastern ausgestattet ist. Über dem Portal ist das grosse Allianzwappen des Grafen Johann von Nassau-Idstein, des Erbauers der Kirche, und seiner ersten Gemahlin Sibylla Magdalena von Baden-Durlach aus der Zeit um 1630 angebracht. Ein Treppenturm mit Satteldach liegt an der Nordostecke des Schlosses. Die ehemalige Schlosskapelle wurde im Jahr 1718 eingerichtet und mit Deckengemälden geschmückt. Der grosse Rittersaal befindet sich im Erdgeschoss des Nordflügels. Seine Innenausstattung namhafter Künstler erhielt das Schloss durch den letzten Idsteiner Fürsten Georg August Samuel während des 17. und 18. Jahrhunderts. Ein Halsgraben liegt zwischen dem Schloss und der Burganlage, die heute zum Idsteiner Rathaus gehört. Verbunden sind sie mit einer 20 Meter langen Steinbrücke. Seit dem Jahr 1946 befindet sich das Pestalozzi-Gymnasium im Idsteiner Schloss. Im Rahmen einer Führung kann die Schlossanlage besichtigt werden. Der Zugang erfolgt von der Stadt aus über die Schlossbrücke und dem südlicher Vorhof mit zwei Eckpavillons:

08.07.2024: Die Schlossanlage mit ihrem prachtvollen Garten erstreckt sich im Herzen der Stadt über eine Fläche von mehr als 72 Hektar. Bestens erhalten vermittelt sie bis heute die Harmonie und Leichtigkeit einer barocken Sommerresidenz. Im Schloss sind an die 30 Räume zu besichtigen, unter anderem die kurfürstlichen Appartements und die Gesellschaftsräume. Das Rokokotheater ist Mittelpunkt der alljährlichen Schwetzinger Festspiele. Ebenso wie Mannheim erlebte Schloss Schwetzingen unter dem kunstsinnigen Kurfürsten Carl Theodor (1724-1799) seine Blütezeit, als der Mannheimer Hof hier seine Sommer verbrachte und das Schloss zum Pfälzischen Versailles wurde. So entstand 1752 das Rokokotheater, in dem Voltaire mit seinen Werken zu Gast war und 1763 der siebenjährige Mozart auftrat. Das Meisterwerk von Nicolas de Pigage ist heute das älteste Rangtheater Europas. Ursprünglich geht die Schlossanlage auf eine Wasserburg zurück, die 1350 erstmals erwähnt wurde und die Strassen zwischen Worms, Ladenburg und Speyer sicherte. Im 16. Jahrhundert wurde sie zum Jagdschloss der Heidelberger Kurfürsten, das mehrmals zerstört und wieder aufgebaut wurde. Der Zerstörung der Pfalz durch Truppen Ludwigs IVX. fiel 1689 auch das Schloss zum Opfer. Im Zuge des Wiederaufbaus erweiterte es Kurfürst Johann Wilhelm zu einer Dreiflügelanlage mit Ehrenhof, die von seinem Nachfolger Carl Philipp 1720 zur Sommerresidenz erhoben wurde. Als Carl Theodor 1777 die bayerische Kurwürde erbte und die Residenz nach München verlegen musste, verlor das Schwetzinger Schlosses an Bedeutung. Mit dem Ende der Kurpfalz 1803 wurde Schwetzingen badisch. Nach dem Tod der Grossherzogin Stephanie 1860 diente das Schloss als Blindenanstalt, Lazarett und Finanzamt. 1919 wurde das Corps de Logis Schlossmuseum. Heute ist das Schloss im Besitz der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Wachhäuschen und Haupteingang:

Ehrenhof mit Mittelbau und Nord- und Südflügel:

Nördlicher Zirkelbau mit Theater und Restaurant:

Südlicher Zirkelbau:

Schloss Mittelbau aus Westen:

Im Schlossgarten Schwetzingen ist eine Besonderheit zu bewundern, die es europaweit nur selten gibt, er verbindet harmonisch einen französischen Teil, der den strengen geometrischen Regeln des Barock folgt, mit einem englischen, der Landschaft kunstvoll in Szene setzt und immer wieder beeindruckende Perspektiven bietet. Die zentrale Achse, die den Garten durchzieht, reicht optisch vom Königstuhl in Heidelberg bis zur Kalmit, dem höchsten Berg des Pfälzer Waldes. Beim Spaziergang durch den Park sind zahllose Bauten und Anlagen zu sehen, unter anderem eine Moschee, ein Badhaus, diverse Tempel für antike Gottheiten, Wasserspiele und Skulpturen. Den Grundstein für den heutigen Schlossgarten legte Kurfürst Carl Philipp, als er Schwetzingen zu seiner Sommerresidenz machte. Sein Nachfolger Carl Theodor liess die Anlage zunächst im Barockstil erweitern und durch den Architekten Nicolas de Pigage mit Skulpturen und Bauten ausstatten, unter anderem mit der Moschee als Sinnbild für Toleranz. Ab 1777 erfolgte durch Friedrich Ludwig von Sckell die Erweiterung im englischen Stil. Da der Garten im 19. Jahrhundert kaum verändert wurde und beide Weltkriege unzerstört überstand, behielt er weitgehend sein ursprüngliches Aussehen und bietet eine einzigartige Vielzahl an original erhaltenen Gartenanlagen. Ebenso wie das Schloss befindet sich der Garten im Besitz der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Eine Ausstellung im südlichen Zirkelgebäude des Schlosses widmet sich der Geschichte und Entwicklung des Schlossgartens:

Arkadische Atalante – eine der vielen Skulpturen im Garten:

Arkadenallee:

Orangerie: Die Nordseite des Schlossgartens erweitert Pigage 1761 mit dem neuen Orangerieparterre. Das Rechteck von 195 Meter Länge und 72 Meter Breite ist von einem Kanal umgeben und wird über vier Brücken erreicht. An seine nördliche Längsseite baute er die neue Orangerie. Zur Zeit des Neubaus musste sie 1000 Kübelpflanzen beherbergen. Mit zwei Glashäusern an den Enden sollte das Gebäude die Länge des Parterres erreichen. Das westliche Glashaus wurde nicht verwirklicht, sodass die Orangerie heute 171 Meter lang ist:

Eine erste Erweiterung vom streng formalen barocken Garten zum Landschaftsgarten ist das Arboricum Theodoricum, das im Norden angefügt wird. An das westliche Ende des langgezogenen romantischen Wiesentälchens legte Pigage einen Rundbau, den Tempel der Botanik und unweit davon das Römische Wasserkastell, eine künstliche Ruine mit Aquädukten und Obelisk – Aquädukt:

Blick zum Unteren Wasserwerk:

Römisches Wasserkastell – eine künstliche Ruine, teils in Tuffstein, mit zwei Türmen, zwei-und dreigeschossig:

Der Obelisk erinnert an vermeintlich römische Funde während der Bauarbeiten 1777:

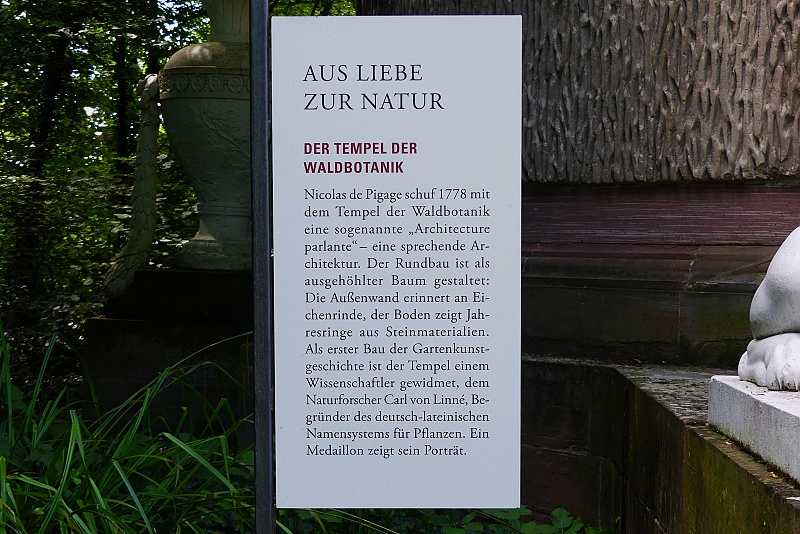

Tempel der Botanik – ein zylindrischer Rundtempel, einem Baumstumpf mit Eichenrinde ähnlich, mit siebenstufiger Treppe, zwei Sphinxen, einem Portal mit Holzlamellen-Flügeltür und Dreiecksgiebel mit einem geflügelten weiblichen Kopf:

Das Badhaus – 1768–1775 gebaut – war ein Lieblingsaufenthaltsort des Kurfürsten:

Ende der Welt – Blick auf und in den Laubengang (Berceau de treillage) zum Perspektiv / zum „Ende der Welt“, gebaut nach Plänen des Architekten Nicolas de Pigage:

Wildschweingrotte:

Naturtheater und Apollotempel – Das Naturtheater gehört zu den wenigen erhaltenen barocken Gartentheatern überhaupt. Sechs Sphinxen des flämischen Bildhauers Peter Anton von Verschaffelt, entstanden 1773, bewachen den tiefer gelegenen Zuschauerraum. Über dem Naturtheater erhebt sich auf künstlichen Felsen ein kleiner Rundtempel. Er ist Apollo, dem Gott des Lichts und der schönen Künste, geweiht. Im Inneren wacht noch heute der marmorne, lyraspielende Gott über das Geschehen im Naturtheater zu seinen Füssen. Der Apollotempel bietet eine wunderbare Aussicht auf das Naturtheater, das daran anschliessende Orangerieparterre und auf den umgebenden Landschaftsgarten:

Mittelbau aus Richtung Grosser Weiher – im Hintergrund der Königstuhl mit seinen Fernmeldetürmen:

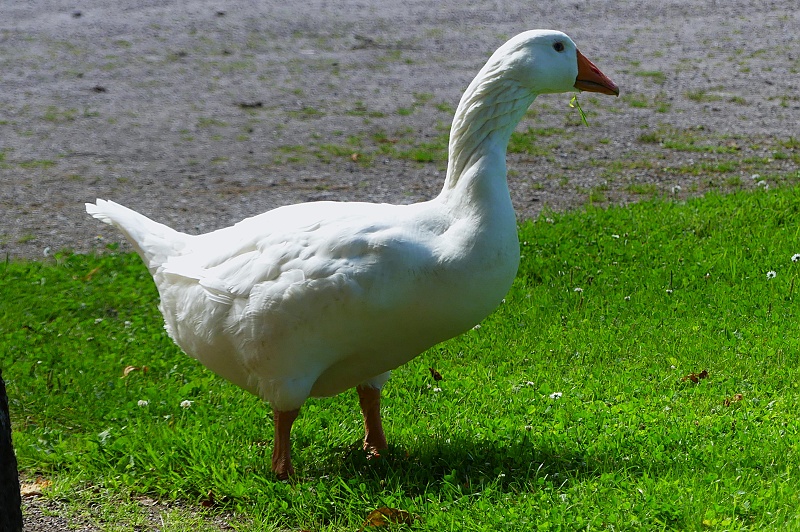

Grosser Weiher mit Hausgänsen:

Merkurtempel – Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz erteilte seinem Architekten Nicolas de Pigage den Auftrag zu einem neuen Gartenmonument. Pigage schlug vor, den geplanten Tempel in Form einer romantischen Ruine zu bauen, als Gegenüber zur Moschee. Der Baubeginn war 1784 – das späteste Bauwerk im Schwetzinger Schlossgarten. Wie alle anderen Bauwerke hat der Merkurtempel eine tiefere Bedeutung. Als Tempelbau erinnert er an ein Grab, als Ruine gemahnt er an die Vergänglichkeit. Der Name Merkurtempel taucht zum ersten Mal 1791 auf:

Gartenmoschee – Nicolas de Pigage errichtete die Gartenmoschee mit ihrem Zentralbau, den beiden Minaretten und Gebetsgängen zwischen 1779 und 1795. Als Vorbild für diese aussergewöhnliche Gartenarchitektur dienten neben der Gartenmoschee von William Chambers in Kew Gardens in London vor allem Entwürfe von Johann Fischer von Erlach. Faszinierend ist die Kombination abendländischer und orientalischer Architektursprache. So finden sich barocke Kuppel, spitzbogige Fenster und Rundbogenarkaden neben Minaretten, Pavillons und Halbmonden:

Eindrücke vom Rückweg von der Moschee zum Hauptbau des Schlosses mit dem grossen Arionbrunnen:

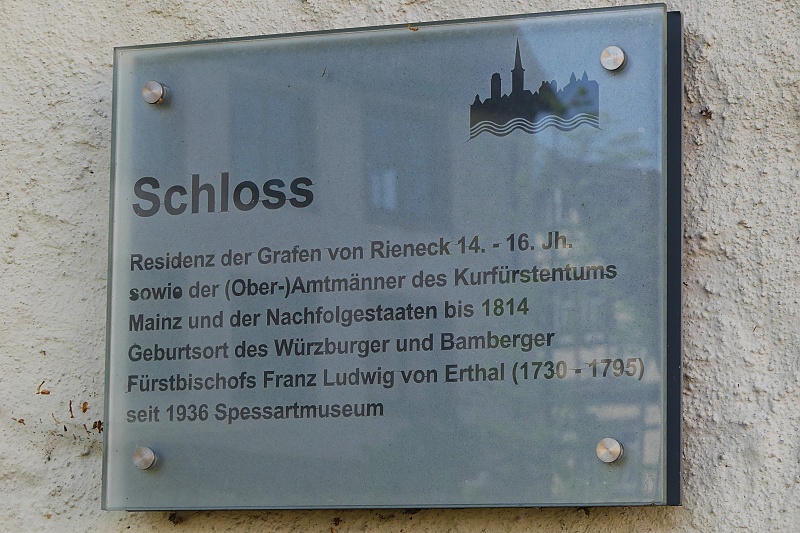

10.05.2024: Eine Schatzkammer des Spessarts, voller Geschichte und Geschichten, das ist das Spessartmuseum im Schloss zu Lohr am Main. Die Baugeschichte des Schlosses lässt sich zurückverfolgen bis in die Zeit um 1330, als die Eichen für die Deckenbalken des Erdgeschosses gefällt wurden. Graf Gerhard V. von Rieneck (um 1310-1381) war es vermutlich, der im Nordwesten der Stadt einen neuen Herrschaftssitz errichten liess. Der heutige Mittelbau folgt stilistisch dem Vorbild der französischen Donjons – wie einige zur gleichen Zeit entstandene repräsentative Wohnturmbauten des Hochadels in der Rhein-Mosel-Region. Bis zu ihrem Aussterben im Jahr 1559 diente das Schloss den Grafen von Rieneck als Wohn- und Verwaltungssitz. Die Mainzer Kurfürsten als neue Landesherren übernahmen das Gebäude und gaben ihm nach und nach seine heutige Gestalt. Seit 1936 ist im Schloss das Spessartmuseum untergebracht. Träger ist heute der Landkreis Main-Spessart. Unter dem Thema Mensch und Wald vermittelt das Museum Vergangenheit und Gegenwart eines der grössten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands. Auf über 2000 qm präsentiert das Museum unter anderem die legendären Spessarträuber, die als Aussenseiter der Gesellschaft ihre eigene Subkultur entwickelten, und die Spessarter Glasherstellung mit seltenen Glanzstücken aus sechs Jahrhunderten:

10.05.2024: Es war der berühmte Balthasar Neumann, nach dessen Plänen der Würzburger Fürstbischof Christoph Franz von Hutten von 1725 bis 1728 die Schlossanlage errichten liess. Zwar wurde es Ende des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt, konnte jedoch wieder aufgebaut werden. Seither gilt es als eines der ansprechendsten Barockschlösser Mainfrankens. Die Gesamtanlage umfasst neben dem sogenannten Neuen Schloss das etwas abseits gelegene Alte Schloss. Dazu gehören die Schlossmauer mit einem Portal aus dem 16. Jahrhundert, der Schosshof mit Brunnen, ein schöner Park und Wirtschaftsgebäude. Während das sich in Privatbesitz befindende Schloss selber nicht besichtigt werden kann, ist der Innenhof im Sommer für Veranstaltungen geöffnet. Auf dem Gelände sind heute ausserdem Mietwohnungen untergebracht.

Neues Schloss:

Altes Schloss:

14.04.2024: Die siedlerische Keimzelle der Stadt Erbach war die ehemals von Zwinger und Graben umgebene, kreisförmige Wasserburg der Schenken von Erbach. Von ihr ist der im frühen 13. Jahrhundert aus starken Buckelquadern errichtete, runde Bergfried erhalten, dessen Zinnenkranz 1497 von Schenk Erasmus durch eine Bekrönung mit drei getreppten Zwerchgiebeln und einem hohen Spitzhelm ersetzt wurde. 1736 liess Graf Georg Wilhelm – nach Aufgabe eines aufwendigeren Projekts des Saarbrücker Baumeisters Friedrich Joachim Stengel – die alte Burg abtragen und baute einen nüchternen dreigeschossigen, steinernen Schlossbau zu zwanzig Achsen mit Mansarddach und aufgemaltem Architekturdekor. Sein heutiges Aussehen verdankt das Schloss allerdings der Zeit von 1900-1902: Neobarocke Fensterverzierungen in Imitation der früheren Fassadenmalerei und eine ionische Kolossalordnung, beide aus mit Zinkblech verkleidetem Holz, wurden der Fassade vorgeblendet, um ihre grossflächige Monotonie zu beleben. Das Schloss bildet zusammen mit den in Massivbauweise errichteten Nebengebäuden einen grossen Hof von unregelmässiger Form. Zwischen Hauptbau und einem neobarocken Pförtnerhaus erhebt sich der Archivbau mit der grossen, runden Tordurchfahrt. Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts angelegt, nimmt er seit 1737 das Archiv und die Hofbibliothek auf. Der Hof wird nach Norden und Westen begrenzt durch den Alten Bau, ein anspruchsloses zweigeschossiges Gebäude mit Stallungen und Fachwerk-Obergeschoss, 1550 erbaut und 1894 erheblich erneuert, sowie durch den Kanzleibau, ehemaliges Kornhaus, einen ansehnlichen Renaissancebau von 1540, der 1893 nach einem Brand in wesentlichen Teilen erneuert worden ist:

Archivbau:

Alter Bau und Kornhaus im Schlosshof:

Zum Schlossensemble gehört auch die spätbarocke Orangerie mit Lustgarten – die gesamte Anlage gilt als grüne Oase Erbachs. In den 1970er Jahren sollte sie ursprünglich einem Hotelkomplex weichen. Dies wurde jedoch durch das Engagement einer Bürgerinitiative verhindert:

Ehemalige Schlossmühle – 1874 in neobarockem Stil zum gräflichen Marstall umgebaut, möglicherweise unter Verwendung älterer Bauteile (Kellersockel, Nordportal):

Remise von 1720 – ehemaliges, gräfliches Wagenhaus:

14.04.2024: Schloss Fürstenau in Michelstadt-Steinbach zählt zu den schönsten und romantischsten Schlössern in der Region. Die Schlossanlage kann von aussen besichtigt werden. Zum Schutz seiner Besitzungen erbaute Kurmainz gegen 1250 eine Wasserburg. 1548-1605 wurde das Schloss im Renaissancestil umgebaut. Damals entstanden der beeindruckende Schmuckbogen und die Schlossmühle am Mümlingufer. Heute zählt die gesamte Schlossanlage im Stadtteil Steinbach mit zu den schönsten deutschen Burgen und Schlössern. Die besonders sehenswerten Bauteile des Schlosses sind der Rote Turm sowie der äusserst markante Schmuckbogen. Die ältesten Teile des Gebäudekomplexes ist die kastellartige Kernburg. Beeindruckend ist das Neue Palais im neoklassizistischen Stil aus dem 18. Jahrhundert. Zur Schlossanlage gehört auch der Tor- und Remisenbau aus dem Jahr 1764/1766. Besucher sollten auch einen Blick auf die ehemalige Schlossmühle im Renaissancestil werfen. Das märchenhafte Gebäudeensemble wird seit 1717 von der Grafenfamilie zu Erbach-Fürstenaus bewohnt. Hof und Schlossgarten sind meistens für eine Besichtigung zugänglich. Kunstinteressierte können in der Anlage Kunstwerke heimischer Künstler betrachten, Naturfreunde vom Schloss eine Wanderung entlang des Kulturhistorischen Wanderwegs starten:

Südlich der Schlossanlage befinden sich U-förmig angelegt die ehemaligen Wirtschaftsgebäude und der Marstall, südwestlich mit dem Zugang durch ein Torhaus:

Die Schlossmühle im Schloss Fürstenau wurde als Renaissance-Schlossmühle Ende des 16. Jahrhunderts, im Auftrag von Graf Georg III. von Erbach, erbaut. Die Wassermühle ist ausserhalb der Vorburg gelegen und diente als Münzprägestätte an der Mümling. Heute wird die Anlage als Laufwasserkraftwerk zur Stromerzeugung genutzt:

Das Kavaliershaus östlich des Flusses:

Users Today : 464

Users Today : 464 Users Yesterday : 2945

Users Yesterday : 2945