Schlösser

25.07.2025: Das Kleine Schloss wurde 1643 als Wohnsitz für den Erbprinzen Rudolf August errichtet. Es befindet sich auf dem Gelände der 1588 verlegten Alten Kanzlei und fünf weiterer Gebäude direkt am Schlossplatz. Von der ursprünglichen Zweiflügelanlage hat sich nur ein Flügel erhalten, ein zweigeschossiger Fachwerkbau mit Mezzanin. An der Ostfassade stützen Holzarkaden das Obergeschoss mit dem 1733 anlässlich der Hochzeit Friedrich des Grossen mit Elisabeth Christiane von Braunschweig-Lüneburg-Bevern eingeweihten Festsaal. Dieser wurde 1833 im Empire-Stil gestaltet. In den übrigen Räumen ist die barocke Ausstattung erhalten. Das Kleine Schloss war von 1687-1712 Sitz der von Herzog Anton Ulrich gegründeten Ritterakademie. Um- und Anbauten des 18. Jahrhunderts, unter den Hofbaumeistern Lauterbach und Hermann Korb durchgeführt, prägten seine äussere Gestalt. Nach dem Umzug des Hofes im Jahr 1751 nach Braunschweig verloren Wolfenbüttel und das Schlossgelände zunehmend an Bedeutung, 1791 wurde das Kleine Schloss verkauft. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligte sich an der Restaurierung der Fenster, Türen und Fassaden:

25.07.2025: Bereits auf den ersten Blick bringt das Schloss Wolfenbüttel seine Besucherinnen und Besucher durch die prunkvolle Architektur und herrlichen Verzierungen zum Staunen. Das Gebäude ist das zweitgrösste Schloss Niedersachsens und hat auch kulturell einiges zu bieten. Die ehemalige Wasserburg wurde im Jahr 1074 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und 1255 aufgrund von Differenzen zwischen Gunzelin von Wolfenbüttel und Herzog Albrecht I. komplett zerstört, 1283 aber wieder aufgebaut. Der heutige Schlossgrundriss stammt noch aus dieser Zeit. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Schloss mehrmals zerstört und neu errichtet. Zur Residenz des Adelsgeschlechts der Welfen aus Braunschweig wurde das Schloss etwa im Jahr 1350. In der Epoche des Barocks wurde die Fassade umgestaltet, das steinerne Eingangsportal und die kunstvollen Skulpturen des österreichischen Bildhauers Franz Finck sind noch erhalten. Sie stellen die Pflichten und Tugenden dar, für die Herzöge stehen. Ab 1770 lebte Gotthold Ephraim Lessing, der eine Anstellung als Bibliothekar an der Biblioteca Augusta innehatte, ein paar Jahre lang in einer Wohnung im Wolfenbütteler Schloss. Heute befinden sich in den Räumlichkeiten des hochherrschaftlichen Gebäudes ein Gymnasium sowie das einzige Residenzmuseum des Barocks und Absolutismus in der Braunschweiger Umgebung. Besucherinnen und Besucher wandeln hier auf den Spuren der Welfer. In 15 original nachempfundenen Gemächern kann der für den Absolutismus typische Prunk bestaunt werden. Im Schloss Wolfenbüttel wird Geschichte lebendig und greifbar. Ausserdem finden hier regelmässig weitere kulturelle Veranstaltungen, beispielsweise Kunstausstellungen, statt:

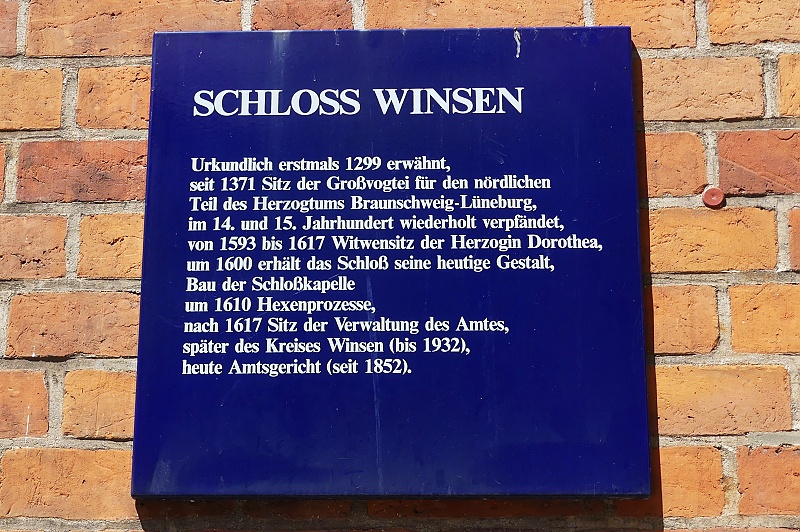

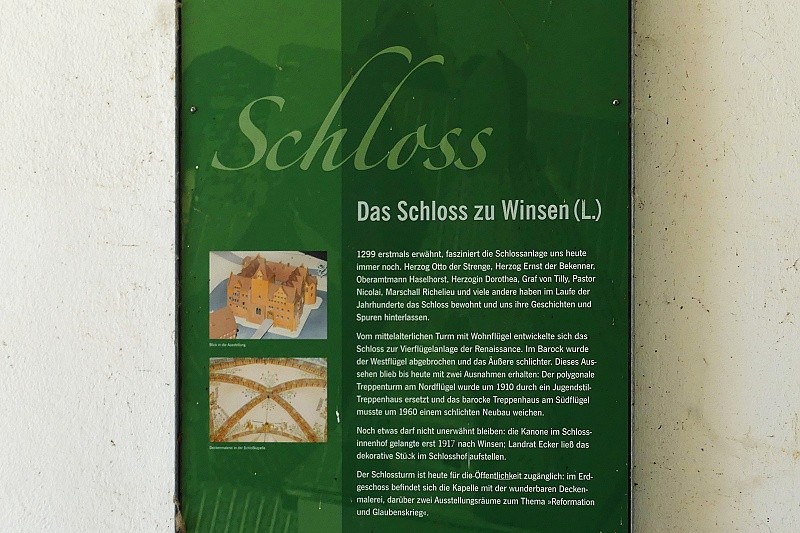

30.06.2025: Das Schloss in Winsen wurde urkundlich erstmals 1299 erwähnt, entstanden ist es vermutlich um 1230. Die Wasserburg diente anfänglich wiederholt als vorübergehender Sitz der Landesfürsten. Nach Ausbruch des Lüneburger Erbfolgekrieges 1371 wurde die Verwaltung der Obervogtei in das Schloss verlegt. Nach dem Tode ihres Gemahls Herzog Wilhelm der Jüngere, bezog Herzogin Dorothea, die Tochter des dänischen Königs Christian III., 1593 das Schloss als Witwensitz. Sie liess das Schloss neu errichten. Es erhielt damals im wesentlichen die Gestalt, die es heute noch besitzt. Um 1610 fanden hier Hexenprozesse statt. Nach dem Tod der Herzogin 1617 wurde das Schloss Verwaltungssitz zunächst des hannoverschen Amtes Winsens, später des preussischen Kreises Winsens. Besitzer des Schlosses ist das Land Niedersachsen. Hier hat das Amtsgericht seinen Sitz. Die Schlosskapelle steht mittlerweile der Öffentlichkeit für kulturelle Veranstaltungen und auch für Trauungen zur Verfügung. Weitere Informationen und Bilder sind auch auf den Seiten des Amtsgerichts Winsen zu sehen:

Der Innenhof des Schlosses wird von der Kanone dominiert, die aber rein gar nichts mit der Geschichte des Schlosses zu tun hat, schon gar nicht früher einmal hier stand oder gar zur Verteidigung genutzt wurde. Vielmehr handelt es sich um ein Souvenir von 1917 aus Belgien, aufgestellt von Landrat Ecker:

21.06.2025: Unmittelbar hinter dem alten Jagdschloss errichtete der Architekt Johann Joachim Busch 1772 – 1776 das neue, repräsentative Residenzschloss der mecklenburgischen Herzöge. Der Bauherr, der den Ruf eines naturwissenschaftlich gebildeten Regenten genoss, nahm selbst regen Einfluss auf das Baugeschehen und entwarf u.a. das Figurenprogramm der Attika. Unter den im Barock üblichen Personifikationen der Künste und der Wissenschaften sind auch einzigartige Allegorien zu finden, wie die der Hydrodynamik oder der Feldmesslehre. Bald nach Fertigstellung des Schlosses bezog der Herzog das neue Domizil und liess das alte Jagdschloss abtragen. Im Mitteltrakt des Schlosses erstreckt sich der Goldene Saal über zwei Stockwerke. Grosse Fenster, Spiegel und Kristallüster lassen den Festsaal in höfischem Glanz erstrahlen. Die vergoldeten Dekorationen, die Wände, Decken und Türen verzieren, sind Produkte der herzoglichen Carton – Fabrik zu Ludwigslust. Die historisch ausgestatteten Räume im Schloss geben dem Besucher einen Einblick in die höfische Kunst und Wohnkultur des 18./19. Jahrhunderts. Ein Kabinett mit Miniaturen, kostbare Jagd- und Prunkwaffen, kunstvolle Möbel sowie die Werke des französischen Hofmalers Jean Baptiste Oudry künden von der Sammelleidenschaft der mecklenburgischen Herzöge. Gemälde von Georg David Matthieu und Christian Ludwig Seehas stellen die einstigen Bewohner des Schlosses vor. Herzstück des Schlosses ist der Goldene Saal mit seinen monumentalen Säulen, den kostbaren Kristalllüstern und dem restaurierten Parkettfussboden. Besonders beeindruckend erscheint aber auch die Gemäldegalerie mit einer Fülle von Gemälden und Korkmodellen:

Den grosszügig gestalteten Schlossplatz dominieren die 1780 – 1785 vom böhmischen Bildhauer Rudolf Kaplunger geschaffenen Kaskaden des Bassins. Mit diesen Kaskaden aus Sandstein wurde die ursprünglich hölzerne Kaskade ersetzt. Der figürliche Schmuck stellt die Flussgötter der Rögnitz und der Stör dar:

Auf den rechteckigen Schlossplatz folgt der ovale Bassinplatz, dessen Mittelpunkt ein grosses Wasserbecken bildet. Die angrenzenden Häuserzeilen und die östlichen und westlichen Strassenzüge folgen dem Schwung des Platzverlaufs, die Gebäude wurden unter Busch als Stadthäuser für Hofbeamte errichtet. Der östliche Baukomplex, das mehrflügelige Prinzenpalais, diente der herzoglichen Familie als zusätzlicher Wohnraum:

Am südwestlichen Rand des Schlossplatzes befindet sich die Alte Wache, ein im spätklassizistischen Rundbogenstil errichteter Pavillon von Ludwig Wachenhusen (1818–1889):

Wenige Schritte hinter der Alten Wache steht der Kleine Marstall, den Johann Georg Barca 1821 ebenfalls im Rundbogenstil errichtete. Das ehemalige herzogliche Stallgebäude ist Sitz des Schlossarchivs. Es hatte ein Pendant mit dem umfangreicheren Grossen Marstall am östlichen Ende der Schlossstraße, der infolge baulicher Vernachlässigung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs abgetragen werden musste:

Am nordöstlichen Rand des Schlossplatzes befindet sich das Spritzenhaus, ein wiederum auf Barca zurückgehender Bau von 1821, der ursprünglich als Orangerie der Aufnahme von Gartenpflanzen diente:

Der Blumengarten wird im Westen vom südlichen Ende des Schlossteichs begrenzt, auf dessen künstlicher Insel sich die katholische Kirche St. Helena befindet. Das unter Buschs Nachfolger Johann Christoph Heinrich von Seydewitz von 1804 bis 1808 errichtete Gotteshaus war der erste neogotische Kirchenbau Mecklenburgs:

Teepavillon am Schlossteich und Schlossgarten:

Die Statue von Friedrich Franz I. steht vor dem Schloss:

10.05.2025: Das Jagdschloss Kranichstein ist ein ehemaliges Jagdschloss und frühere Sommerresidenz der Landgrafen von Hessen-Darmstadt und späteren Grossherzögen von Hessen. Das Schloss im Stadtteil Kranichstein im Osten Darmstadts wurde von 1578 bis 1580 für Landgraf Georg I. errichtet. Es ist einer der wenigen erhaltenen barocken Jägerhöfe Deutschlands und beherbergt heute ein Jagdmuseum, das Naturmuseum bioversum, das auch als Umweltbildungseinrichtung dient, sowie ein Hotel und Restaurant:

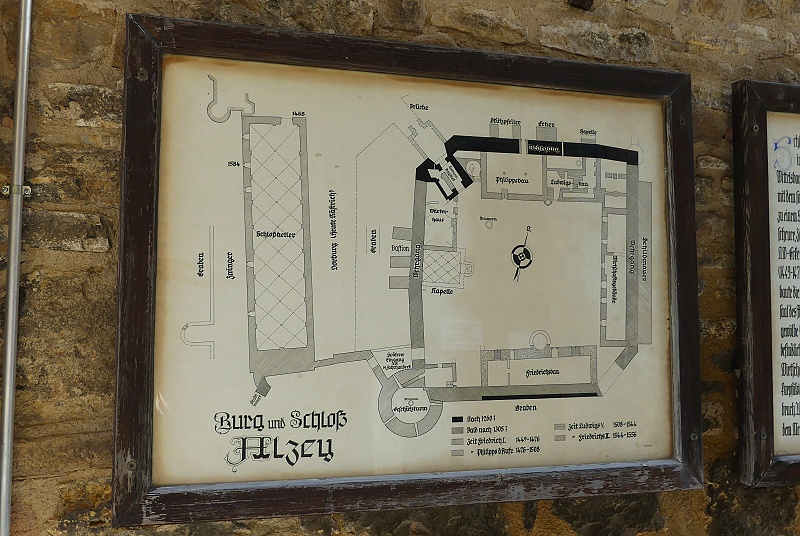

02.05.2025: Das Alzeyer Schloss ist vermutlich aus einer staufischen Reichsburg hervorgegangen und wurde im 16. Jahrhundert zum Schloss ausgebaut. Es wurde 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom Grossherzogtum Hessen wieder aufgebaut. Das Schloss war vor der Zerstörung Sitz der Oberamtsverwaltung und beherbergt heute das Amtsgericht von Alzey sowie das Mädcheninternat des Alzeyer Aufbaugymnasiums. Es handelt sich um eine rechteckige Burganlage am östlichen Rand des alten Stadtkerns, die als Ruine um 1905 wieder aufgebaut wurde. Hierbei diente weitgehend historisches Bildmaterial zur Vorlage. Nach Osten, zum ehemals freien Gelände hin, besitzt sie eine mächtige Schildmauer, westlich, zur Stadt hin, grenzt sie mit einer Vorburg an die Stadtmauer. Durch sie führen zwei Tore in die Vorburg. Nach Süden hin befindet sich der sogenannte Friedrichsbau, heute als Internat genutzt, nach Norden das imposante Ensemble des Philipps- und Ludwigsbaues, die als Amtsgericht und Justizgebäude dienen. In der Südwestecke sitzt ein weithin sichtbarer, dicker Rundturm, der unter Kurfürst Friedrich I. als Geschützturm erbaut wurde. In der Nordwestecke steht ein Torturm, durch welchen von der Vorburg her der einzige Eingang in die Burg führte. Um die innere Burg läuft eine Ringmauer mit Teilen eines Wehrganges der früher komplett um die Anlage führte.

Philipps- und Ludwigsbau (Nordflügel) von innen und aussen – heute dienen sie als Amtsgericht und Justizgebäude:

Durchbruch der Zufahrt von 1808:

Torturm – durch ihn führte von der Vorburg her der einzige Eingang in die Burg:

Friedrichsbau (Südflügel) von innen und aussen – wird heute als Internat genutzt:

Schildmauer:

Bollwerkturm:

Lageplan der Gebäude:

Tor zur ehemaligen Vorburg in der Schlossgasse:

Tor zur ehemaligen Vorburg in der Hellgasse:

Users Today : 1027

Users Today : 1027 Users Yesterday : 1187

Users Yesterday : 1187