Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten

01.10.2021: Das Gebäude im Neobarockstil wurde in den Jahren 1909/1910 in der Bahnhofstraße errichtet. Im Jahre 1911 wurde es seiner Bestimmung übergeben und ersetzte damit das 1887 in Montabaur gegründete königlich preussische Amtsgericht, dass bis dahin im alten Franziskanerkloster im Amtsgarten untergebracht war. Nach dem 1. und 2. Weltkrieg diente das Amtsgericht als Unterkunft für die Stäbe der Besatzungstruppen. Das Amtsgericht beschäftigte im Jahr 2010 neun Richter und ca. 75 Mitarbeiter:

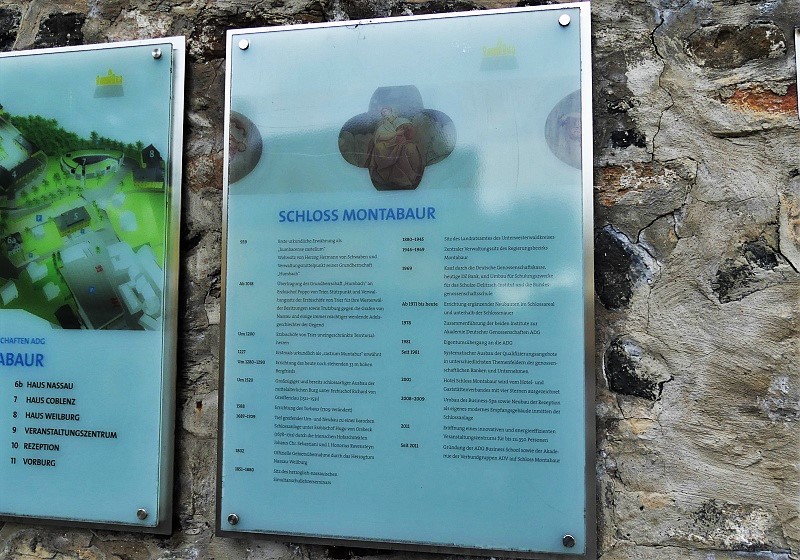

01.10.2021: Das ockerfarbene Schloss ist das Wahrzeichen von Montabaur. Seine Ursprünge liegen in der Zeit nach 260, als die Franken die Römer zurückdrängten und dann später hier die Burg Humbach zur Sicherung der alten Handelsstrasse von Köln nach Frankfurt errichteten. Die alte Kastellburg wurde 1212 zerstört. Der älteste Teil der heutigen Schlossanlage ist der 33 Meter hohe Bergfried, der zwischen 1280 und 1290 errichtet worden ist. Der Rest der Schlossanlage stammt im Wesentlichen aus dem späten 17. Jahrhundert. Bauherr war Erzbischof und Kurfürst Johann VIII., der den Hofarchitekten Johann Honorius Ravensteyn mit den Umbau -und Erweiterungsarbeiten betraute. Nach der Auflösung des trierischen Kurstaates durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 fiel das Schloss an die Herzöge von Nassau, die es als Jagdresidenz für Ausflüge in die Wälder der Montabaurer Höhe nutzten. Nach einer kurzen Zeit als Lehrerseminar war das Schloss Montabaur ab 1868 Verwaltungssitz des Landratsamts und später der Bezirksregierung Montabaur. 1969 wurden die Schlossanlagen von der Deutschen Genossenschaftskasse erworben, der heutigen DG-Bank. Diese führte Umbauten durch und reichte die Anlage an die Akademie Deutscher Genossenschaftsbanken weiter. Die ADG betreibt im Hauptgebäude von Schloss Montabaur ein Kongresshotel, das mit rund 70.000 Übernachtungen im Jahr eines der grössten Herbergsbetriebe in Rheinland-Pfalz ist. Wer zu dem ockerfarbenen Schloss hinaufwandert, kann leider ausserhalb der gastronomischen Einrichtungen nicht allzuviel besichtigen. Trotzdem lohnt sich ein Marsch auf den Schlossberg, denn vor dem Hauptgebäude lädt nicht nur ein kleiner Garten zum Spazieren ein. Man hat von hier auch eine schöne Aussicht auf Montabaur und die Montabaurer Senke.

Eingangsbereich mit der Vorburg:

Schlosszugang mit Rezeption:

Schlossinnenhof mit Bergfried (Schlossturm):

Ansicht vom Hauptbahnhof und vom Aussichtsturm Köppel:

01.10.2021: Im Mittelalter war das Rathaus Amtshaus der Schöffen, des Stadtrates und des Bürgermeisters. Das Schöffenkollegium übte unter Vorsitz des Stadtschultheiss die Blutgerichtsbarkeit in Stadt und Raum Montabaur aus. Symbol für die Hochgerichtsbarkeit war der Rote Löwe, eine Skulptur, deren Name sich auf das Rathaus übertrug. Ein Bürgermeister wird erstmals 1359 erwähnt. Vor dem Rathaus empfing der jeweils neu gewählte Kurfürst von Trier die Huldigung der Stadt. Das erste Rathaus wurde 1534 Opfer des großen Stadtbrandes. Das zweite Stadthaus wurde 1540 vollendet. Im Jahre 1536 wurde mit einem Neubau begonnen, der um 1540 unter Dach und Fach war. Über 300 Jahre war nun dieses Gebäude Sitz der Stadtverwaltung, wurde aber ab der Mitte des 18. Jahrhunderts zunehmend maroder, so dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits Teile des Gebäudes niedergelegt werden mussten. Der komplette Abbruch erfolgte 1866. Unmittelbar danach erfolgte 1866/1867 der Neubau des dritten (bekannten) Rathauses, nach Plänen des nassauischen Hochbauinspektors Hermann Adam Mäurer. Am Friedenstag, dem 10. Mai 1871, als Festtag für den erfolgten Friedenschluss mit Frankreich, wurde das neue Rathaus seiner Bestimmung übergeben. Das neugotische Backsteingebäude ist seitdem das markanteste Bauwerk im Stadtzentrum und wird noch heute als (altes) Rathaus und Amtssitz des Stadtbürgermeisters genutzt:

Rückfront:

Users Today : 149

Users Today : 149 Users Yesterday : 1099

Users Yesterday : 1099