Kirchen

11.07.2025: Die St.-Nicolai-Kirche ist in der Fussgängerzone der Stadt zu finden. Die Hallenkirche besteht aus rotem Backstein. Das Gotteshaus entstand als turmlose Kirche im romanischen Stil im beginnenden 13. Jahrhundert. Nach einer umfassenden Renovierung erstrahlt die Kirche seit 2019 in neuem Glanz. Im Inneren birgt sie grossartige Kunstwerke, wie den Altar des einheimischen Schnitzers Hans Gudewerdt. Dieser gilt als bedeutendster Holzschnitzaltar aus der Zeit des Barock:

09.07.2025: Die Niels-Stensen-Kirche gehört zu den Kirchenneubauten, die in der DDR-Zeit genehmigt und begonnen wurden, und ist die weltweit erste Kirche, die den Namen des 1988 seliggesprochenen Naturwissenschaftlers und Bischofs Niels Stensen trägt. Den Grundstein der Kirche legte Weihbischof Norbert Werbs am 28. Mai 1989. Am 27. April 1991 wurde sie von Bischof Theodor Hubrich geweiht:

09.07.2025: Die Stadtkirche St. Nikolai ist ursprünglich eine Backsteinkirche des Übergangsstils von der Romanik zur Gotik, die im Laufe der Jahrhunderte stark überformt wurde. Die Kirche wurde etwa Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut. Der Turm der frühgotischen Hallenkirche war ursprünglich 92 Meter hoch. Nach einem Brand wurde die Spitze durch ein Satteldach ersetzt. Statt Altar und Kanzel füllt ein Taufbecken aus dem Jahr 1230 den Raum, der durch Weite und kraftvolle Formen besticht und dessen Ausgestaltung westfälischen Einfluss erkennen lässt:

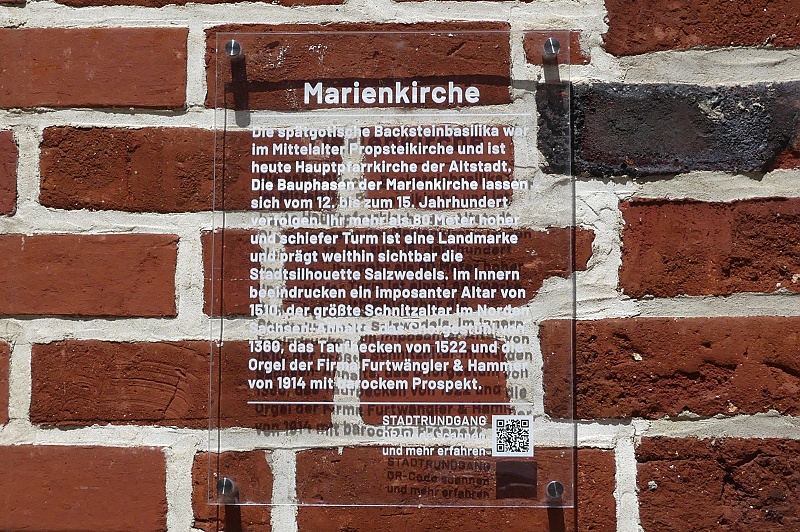

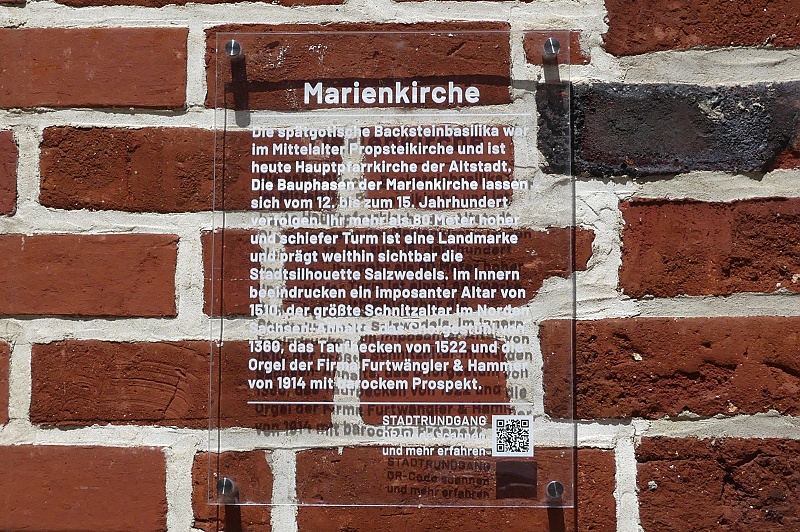

04.07.2025: Die spätgotische Backsteinbasilika gehört neben der Lorenzkirche zur ältesten Kirchengründung Salzwedels und beeindruckt in ihrer Grösse. Die Bauphasen lassen sich vom 12. bis zum 15. Jahrhundert verfolgen. Ursprünglich als einfache Feldsteinkirche mit Turm erbaut, war sie Propsteikirche und später Hauptpfarrkirche der damaligen Altstadt. Ihr mehr als 80 Meter hoher und schiefer Turm ist eine Landmarke und prägt weithin sichtbar die Stadtsilhouette Salzwedels. Der drei Meter hohe Feldsteinsockel des Turms ist ein sichtbarer Überrest der ursprünglichen Kirche. Er wird auf 1150 datiert. Im 13. Jahrhundert, als Salzwedel Mitglied der Hanse wurde, begannen erste Umbauten zu einer romanischen Backsteinbasilika. Durch weitere umfassende Umbaumassnahmen im 14. und 15. Jahrhundert veränderte sich die Kirche zu einem beeindruckenden fünfschiffigen gotischen Bauwerk mit einem über 80 Meter hohen Turm und spitzbogigen Fenstern. Vor der Reformation wurde die Kirche bis 1541 Unser lieben Frauen-Kirche genannt. Im Innern beeindruckt ein über 500 Jahre alter und sehr imposanter Schnitzaltar von 1510, der fast die gesamte Breite des Chores einnimmt. Er ist der größte Schnitzaltar im Norden Sachsen-Anhalts. Weitere kunstvolle Schnitzarbeiten, wie der Markgrafenstuhl und der Propststuhl, zieren die Kirche. Besonders bemerkenswert sind das holzgeschnitzte Lesepult aus dem 13. Jahrhundert und die Renaissance-Kanzel von 1581. Ebenfalls bemerkenswert sind die reich geschnitzten Seitenwangen des Chorgestühls von 1360, Glasmalereien, ein kunstvolles Kruzifix und Reste von Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert. Die Orgel der Firma Furtwängler & Hammer mit barockem Prospekt wurde im Jahr 1914 erbaut. Dank einer Restaurierung im Jahr 1960 erstrahlt die Marienkirche heute wieder in ihrer alten Schönheit:

04.07.2025: Auf der Strasse der Romanik, sind nicht nur Gebäude mit einer spannenden Geschichte zu entdecken, sondern auch jene, die Historikern Rätsel aufwerfen. Aufgrund fehlender Quellen, lassen sich demzufolge nicht alle, vermeintlich romanische Bauten historisch erschliessen. Die Pfarrkirche St. Lorenz gehört zu einem dieser Rätsel, da die Herkunft beziehungsweise die Erbauung der Kirche ungeklärt blieb. Demzufolge existieren kritische Stimmen, die den Sinn der Pfarrkirche als Teil der Strasse der Romanik hinterfragen. Lediglich der Schutzpatron der Pfarrkirche lässt vermuten, dass die Erbauung nicht vor 955 geschah, da Gläubige Laurentius erst seit jenem Jahr verehrten. Der 10. August 955 ist im Volksmund deshalb der sogenannte Laurentiustag, der sich auf eine erfolgreiche Schlacht Ottos I. gegen Ungarn bezieht. Otto I. hatte Laurentius als eine Art Glücksbringer vermutet und ihm seine Verehrung ausgesprochen. Demnach entstand der Bau der Kirche wohl in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts und diente im siebzehnten Jahrhundert als Salzlager dem Salzhandel mit Lüneburg. Die langjährige Lagerung von Salz beschädigte das Gebäude zunehmend, weshalb im neunzehnten Jahrhundert sein Abriss in Planung war. Die katholische Gemeinde sprach sich allerdings vehement gegen den Kirchenabriss aus und erwarb sie. Es folgten zahlreiche Instandsetzungen, die in dieser Kirche für optische Anpassungen an den vorherrschenden Baustil sorgten. Aus diesem Grund, sind in der Kirche nicht nur romanische Züge zu finden, sondern auch gotische. Die Aussenwände bestehen beispielsweise aus Backstein und verweisen auf eine Entstehung zur Zeit der Backsteinromanik. Bezüglich der Innenausstattung ist heute lediglich der Bronzeleuchter aus romanischer Zeit erhalten geblieben, welcher im Johann-Friedrich-Danneil-Museum für eine Besichtigung zur Verfügung steht:

02.07.2025: 1907 wurde die vom Architekten Fernando Lorenzen (1859 – 1917) im Stadtteil St. Pauli errichtete neoromanische Gnadenkirche geweiht. Ihr Name mit Hinweis auf die Gnade Gottes steht in Bezug zu den nahegelegenen Gerichtsgebäuden sowie der Haftanstalt. Beachtenswert ist der Grundriss der Kirche – er bildet ein griechisches ( gleichschenkliges) Kreuz. 2004 ist in Hamburg erstmals ein evangelisches Gotteshaus an eine andere Glaubensgemeinschaft übertragen worden. Die protestantische St. Pauli-Gemeinde gab ihre renovierungsbedürftige Gnadenkirche aus finanziellen Gründen an die russisch-orthodoxen Gemeinde ab. Denn in St. Pauli und Umgebung besteht eine Gemeinde von rund 12 000 russisch-orthodoxen Gläubigen des Moskauer Patriarchats. Die Umgestaltung im orthodoxen Stil wurde 2007 abgeschlossen und die evangelische und russisch-orthodoxe Kirche begangen gemeinsam den 100. Weihetag des Gotteshauses. Im gleichen Jahr feierten Hamburg und St. Petersburg das 50jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Offiziell trägt die Gnadenkirche nun den Namen des Heiligen Johannes von Kronstadt, mit weltlichem Namen Johannes Sergiew (1829):

30.06.2025: Die St.-Marien-Kirche zieht mit ihrer beeindruckenden Architektur und reichen Geschichte viele Besucher an. Bevor die heutige Kirche entstand, stand an derselben Stelle bereits im 13. Jahrhundert ein anderer Kirchenbau. Die erste Erwähnung der Winsener Kirche datiert auf das Jahr 1233. Die heutige St.-Marien-Kirche, eine spätgotische Hallenkirche, begann man etwa ab 1415 zu errichten. Besonders markant sind das einzelne Seitenschiff und der 63 Meter hohe, sechseckige, neugotische Kirchturm. Dieser Turm, durch den die Kirchstrasse verläuft, prägt das Stadtbild. Die evangelisch-lutherische St.-Marien-Gemeinde betreut die Einwohner der Kernstadt sowie der umliegenden Dörfer Hoopte, Stöckte, Gehrden, Laßrönne und Tönnhausen:

30.06.2025: Die St. Georg-Kapelle wurde als Stiftskapelle der Stiftung St. Georg für das benachbarte Leprosenhospital errichtet. Sie wurde 1445 erstmals urkundlich erwähnt, erhielt ihre heutige Form jedoch durch prägende Sanierungen bzw. Umbauten Ende des 18. Jahrhunderts und vor allem 1903 durch Architekt Franz Krüger. Möglicherweise sind im Kern noch Teile des Ursprungsbaus des 14./15. Jahrhunderts erhalten. Die Erhaltung der Kapelle liegt aufgrund ihrer geschichtlichen Bedeutung im Rahmen der Ortsgeschichte, als beispielhaftes Zeugnis für den Bautyp einer Stifts- bzw. Spitalkapelle im öffentlichen Interesse:

21.06.2025: Die römisch-katholische Kirche St. Helena und St. Andreas wurde 1803 von Friedrich Franz I. als erster neugotischer Kirchenbau und einer der ältesten römisch-katholischen Kirchen in Mecklenburg überhaupt in Auftrag gegeben. St. Helena und Andreas liegt im Schlosspark auf einer künstlich angelegten Insel, während der Glockenturm jenseits des Grabens auf Festland errichtet wurde. Schon von aussen ein Highlight ist die Kirchenfront, sie erinnert bei näherem Hinsehen stark an ein Stadttor aus damaligen Zeiten, während das gesamte restliche Gebäude mit seiner sich verjüngenden Form einem Schiff ähnelt. Auch innen zeigt sich St. Helena und Andreas von besonderer Schönheit. Nicht nur die verschiedenen Relieffiguren, sondern vielmehr echte Handwerkskunst aus dem 15. Jahrhundert sind hier besonders beeindruckend. Der Hochalter ist eine ursprüngliche Schnitzarbeit aus dem Doberaner Münster, während die Chorfenster Apostelbilder zeigen, die im 15. Jahrhundert für den 1805 abgerissenen Hamburger Dom gemalt worden sind. St. Helena und Andreas trägt also einen guten Beitrag dazu bei, dass alte Kunst weiterleben und bewundert werden kann:

Users Today : 495

Users Today : 495 Users Yesterday : 1467

Users Yesterday : 1467