Waterclerk

19.08.2021: Das Rathaus der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe steht im Bingener Stadtteil Bingerbrück in der Koblenzer Strasse. Das Gebiet der Verbandsgemeinde wird östlich begrenzt durch Nahe und Rhein und erstreckt sich von Münster-Sarmsheim im Süden bis zur Höhe der Pfalz bei Kaub im Norden. Westlich verläuft die Grenze parallel zur Bundesautobahn 61. Die Höhenlage beträgt 74 bis 628 m. ü. NHN:

19.08.2021: Die evangelische Kirche wurde in den Jahren 1894/95 nach den Plänen des Geheimen Regierungsbaurates Hermann Cuno als Jubiläumskirche errichtet. Anlass war das 50-jährige Bestehen der Gustav-Adolf-Stiftung. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Kirche schwer beschädigt, wurde jedoch schon ab dem Jahr 1948 wiederaufgebaut. Der kreuzförmige Zentralbau mit Chor und Ostturm weist gotische Elemente auf, der Innenraum wirkt dank des offenen Dachstuhls besonders grosszügig. Die Orgel wurde erst 1993 eingebaut:

19.08.2021: Bingen (Rh) Hbf (bis 1993: Bingerbrück) ist der wichtigste Bahnhof von Bingen am Rhein. Es handelt sich um einen Trennungsbahnhof, in dem die Nahetalbahn von der linken Rheinseite abzweigt. Neben dem heutigen Personenbahnhof befand sich ferner ein heute abgebauter Rangierbahnhof. Der Bahnhof befindet sich im Stadtteil Bingerbrück und erstreckt sich entlang des Rheins bis fast an die Nahe. Knapp 1,5 Kilometer ostwärts liegt der Bahnhof Bingen (Rhein) Stadt. Dieser liegt zentral in der Stadt und bietet durch seinen Busbahnhof eine bessere Anbindung an den öffentlichen Busverkehr. Zur Landesgartenschau 2008 erhielt der Hauptbahnhof seine neue Gestalt. Der stillgelegte Rangier-und Güterbahnhof wurde rückgebaut und in das Gelände der Gartenschau integriert. Ausserdem wurde das 1996 stillgelegte Stellwerk Bingerbrück Ostturm für die Gartenschau saniert und zu einem Museum umgebaut. Zudem wurde eine Brücke errichtet, die mit Aufzügen ausgestattet war und auf das Gelände der Gartenschau führte, so dass Besucher vom Bahnsteig aus barrierefrei zur Gartenschau gelangen konnten:

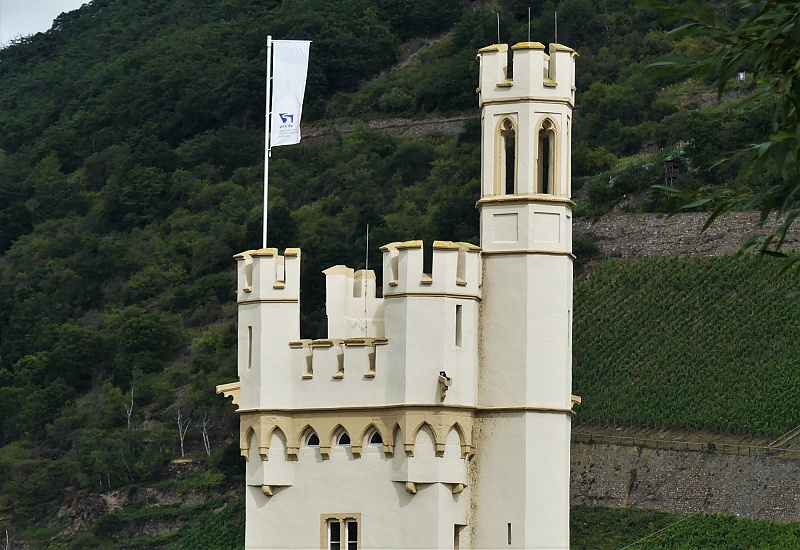

19.08.2021: Historische Überlieferungen und Legenden ranken sich um den Turm auf der kleinen Rheininsel vor Bingen. Tatsache ist wohl, dass schon die Römer hier eine kleine Befestigungsanlage bauten. In der Herrschaftszeit der Franken verfiel diese aber mehr und mehr. Erst als Hatto II. 968 die Führung im Erzbistum Mainz übernimmt und Souverän über Bingen wird, gewinnt der Turm wieder an Bedeutung. Der Name Mäuseturm, der 1516 erstmals belegt ist, leitet sich wohl von seiner Funktion als Wachturm (mittelhochdeutsch musen = lauern) ab. Doch der Turm wurde schon im 16. Jahrhundert mit der Legende von Bischof Hatto in Verbindung gebracht, der hier als Strafe für seine Unbarmherzigkeit bei lebendigem Leibe von Mäusen aufgefressen worden sei. Im Jahr 1298 wird der Turm in das Zoll-Sperrsystem der Burg Ehrenfels einbezogen. 1689 zerstören französische Truppen das Bauwerk. 1855 errichten die Preussen auf der Insel einen Signalturm für die Schifffahrt, wie er heute noch zu sehen ist:

Der Mäuseturm von der gegenüberliegenden Rheinseite:

19.08.2021: Die Nahebrücke ist eine kombinierte Strassen- und Eisenbahnbrücke, die Bingen mit dem Stadtteil Bingerbrück verbindet:

18.08.2021: Die alte Stadthalle, ein denkmalgeschützter Bau im klassizistischen Neubarock-Stil ist eines der representativsten Gebäude, die Bingen zu bieten hat. In einer Bauzeit von etwa einem Jahr (1912 – 1913) wurde der Bau als Festhalle neben dem damaligen Bäderhaus errichtet. Initiator und Bauherr war Kommerzienrat Julius Woog, Sohn eines Binger Weinhändlers. In den 1920ern und 1930ern wurde es auch als Hotel genutzt. Architekt war Robert Leibnitz, der auch das alte Adlon-Hotel neben dem Brandenburger Tor in Berlin entworfen hatte. Zwischen 1913 und 1989 trug das Gebäude viele Namen – Rheinterrassenhotel, Hotel Märchenschloss, Festhalle Bingen oder Stadthalle – die Binger Bevölkerung war erlebnisdurstig, es wurden Bälle, Kongresse und Konzerte darin gegeben. Als Palazzo war es seit 1990 lange Zeit einer der bekanntesten Technoclubs im Rhein-Main-Gebiet, der auf drei Floors über 2000 Personen Platz bot. Nach mehreren zwischenzeitlichen Schliessungen, Umbauten und Wiedereröffnungen wurde das Palazzo im Jahr 2003 in dieser Form geschlossen. Das Gebäude wurde seitdem mehrfach verpachtet, und letztlich 2015 an die Betreiber des Zollamtes verkauft:

18.08.2021: Kunden, die ein besonderes Ambiente für ihre Veranstaltung suchen, werden im Rheintal-Kongress-Zentrum das Richtige finden. Bestechend ist die einmalige Lage am Kulturufer Bingen – mit freiem Blick auf den Rhein, den legendären Mäuseturm, die Ruine Ehrenfels und die romantischen Weinberge. Es stehen drei unterschiedlich grosse Säle zur Verfügung. Durch die vielseitige und variable Raumgestaltung sind kleinere Events ebenso möglich wie Grossveranstaltungen für rund 800 Gäste. Modernste Licht- und Tontechnik sorgen für optimale Präsentationsmöglichkeiten. Das angeschlossene Hotel verfügt über sieben weitere kleinere Konferenzräume:

18.08.2021: Im Historischen Museum am Strom wird das historische und kulturelle Erbe der Stadt Bingen und des Mittleren Rheintals lebendig. Unmittelbar am Rheinufer, an der Durchbruchstelle des Stromes in das Engtal (Binger Loch) gelegen, kommt dem Haus ein besonderer Auftrag als Museum zum Welterbe Rheintal zu. Mit diesem Flussabschnitt untrennbar verbunden ist die Rheinromantik des 19. Jahrhunderts, die in Malerei und Grafik, Literatur und Musik, aber auch in der politischen Geschichte tiefe Spuren hinterlassen hat und darüber hinaus eine Keimzelle des modernen Tourismus darstellt. Mit seiner denkmalgeschützten, repräsentativen Architektur verkörpert das Museumsgebäude von 1898 die gründerzeitliche Technik-Begeisterung. Das ehemalige Elektrizitätswerk gleicht mit seiner grossen Maschinenhalle, den neogotischen Fenstern und der kühnen Deckenkonstruktion einer Kathedrale des Fortschritts. Das industrielle Erbe des Gebäudes ist auch nach der behutsam durchgeführten Umgestaltung und Umnutzung als Museum deutlich ablesbar. Es markiert heute den westlichen Eckpfeiler der bis Aschaffenburg im Osten reichenden überregionalen Initiative „Route der Industriekultur Rhein-Main“. Bingen zählt in Deutschland zu den bedeutenden Fundstätten römischer Altertümer. Unter den zahlreichen Einzelobjekten der Museumssammlung kommt dem 1925 geborgenen Binger Ärztebesteck weltweite Einzigartigkeit zu. Mit seinen 67 chirurgischen Instrumenten repräsentiert das Ärztebesteck wie kein zweiter Fund die antike Medizin:

18.08.2021: Die siebenbögige Brücke mit ihren markanten Eisbrechern an den Pfeilern wurde vermutlich bald nach dem Jahr 1000 im Auftrag des Mainzer Erzbischofs Willigis (975 -1001) errichtet. Trotz ihres Namens, der auf den römischen Feldherrn Drusus verweist, ist ein römischer Vorgängerbau äusserst unwahrscheinlich. Die Drususbrücke diente der Erschliessung des waldreichen Hunsrück-Gebietes von Bingen aus. Im ersten östlichen Brückenpfeiler befindet sich eine frühromanische Kapelle. Hier konnte, wer sich im Mittelalter den Gefahren einer Reise aussetzte, um göttlichen Beistand bitten. Die Brücke gilt als die erste im Mittelalter errichtete Steinbrücke Deutschlands und blieb bis ins 19. Jahrhundert von grosser Bedeutung als Naheübergang im System der rheinischen Verkehrs- und Handelswege. Nach der Sprengung im März 1945 wurde sie bis 1952 in ursprünglicher Form, jedoch mit verbreiterter Fahrbahn, wiederaufgebaut. Eine Generalsanierung erfolgte im Jahre 2005:

BINGEN AM RHEIN

(25.800 Einwohner, 89 m ü. NHN) ist eine grosse kreisangehörige Stadt im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. Der ursprüngliche Name der Siedlung war Bingium, keltisches Wort eventuell für „Loch im Fels“, Bezeichnung für die Untiefe hinter dem Mäuseturm, bekannt als Binger Loch. Bingen war Ausgangspunkt der Ausoniusstrasse, einer römischen Militärstraße, welche die Stadt mit Trier verband. Bekannt ist Bingen unter anderem durch die Geschichte um den Binger Mäuseturm, in dem angeblich der Mainzer Erzbischof Hatto von Mäusen gefressen wurde. Die Region ist wirtschaftlich durch den Weinbau geprägt, zumal sich in Bingen vier Weinanbaugebiete (Rheinhessen, Mittelrhein, Nahe und Rheingau) treffen. Die Stadt ist auch Namensgeber für den Bereich Bingen im Weinrecht. Andere Industrien, die sich früher aufgrund des Hafens in Bingen angesiedelt hatten, sind im Laufe der Jahre abgewandert. Die heutigen Dienstleistungsgewerbe befinden sich hauptsächlich im Industriegebiet (Anschlussstelle Bingen-Ost/Kempten/Industriegebiet) und im Gewerbepark Scharlachberg. Auch der Tourismus spielt eine wichtige Rolle. Es gibt Anleger der Touristiklinien Köln-Düsseldorfer, Bingen-Rüdesheimer Fahrgastschifffahrt und der Rösslerlinie. Die Rheinfähre Bingen-Rüdesheim bietet als Personenfähre und als Kraftfahrzeugfähre dicht getaktet eine ständige Verbindung mit der Nachbarstadt Rüdesheim am Rhein. Für die Landesgartenschau Rheinland-Pfalz vom 18. April bis 19. Oktober 2008 wurde das Rheinufer zwischen dem Autofähranleger und den ehemaligen Gleisanlagen in Bingerbrück am Hauptbahnhof (früher Bahnhof Bingerbrück) komplett neu gestaltet. Die Veranstaltung wurde entlang des Rheinufers auf 2,8 km Länge und 24 Hektar Ausstellungsfläche durchgeführt. Mit 1,3 Millionen Besuchern wurde die erwartete Zahl von mindestens 600.000 Personen deutlich übertroffen. Die drei Teilbereiche sind zwar weiterhin umzäunt, aber als Rheinanlagen kostenfrei zugänglich.

Hauptbahnhof:

Nahebrücke:

Binger Mäuseturm mit der Burgruine Ehrenfels:

Gustav-Adolf-Kirche in Bingerbrück:

Das Rathaus der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe in Bingerbrück:

Pfarrkirche St. Ruprecht und St. Hildegard in Bingerbrück:

Basilika Sankt Martin:

Blick vom Weg auf den Rochusberg auf Bingen und Bingerbrück mit dem Panoramahaus Rheinblick und seinen beiden Kirchen:

Kaiser-Friedrich-Turm und Sender Bingen auf dem Rochusberg:

Drususbrücke über die Nahe:

Museum am Strom:

Rheintal-Kongress-Zentrum:

Alte Stadthalle:

Burg Klopp und Rathaus der Stadt Bingen:

Gesundheitsamt:

Stadtverwaltung mit verschiedenen Ämtern:

Finanzamt:

Blick von der Rochusallee auf die gegenüber liegende Rheinseite mit dem Niederwalddenkmal und der Abtei St. Hildegard:

Wallfahrtskiche St. Rochus auf dem östlichen Rochusberg:

Evangelische Johanneskirche:

Alter Rheinkran:

Altes Zollamt:

Das Bingener Pegelhaus:

Users Today : 92

Users Today : 92 Users Yesterday : 725

Users Yesterday : 725