Waterclerk

Innerhalb der Gattung der grauen Gänse besitzt die Graugans (Anser anser) das hellste Gefieder. Charakteristisch ist vor allem der helle Kopf mit dem kräftigen, keilförmigen Schnabel. Wenn sie nicht gerade ruhen oder auf dem Wasser schwimmen ist das beste Erkennungsmerkmal die Farbe der Füsse, diese sind blass rosa und nicht orange wie bei Bläss- oder Saatgans. Männchen und Weibchen unterscheiden sich äusserlich nicht. Jung- und Altvögel kann man gut an der Farbe der verhornten Schnabelspitze, des sogenannten Nagels, unterscheiden. Jungvögel haben einen dunklen und Altvögel einen weisslichen Nagel. Graugänse sehen und hören hervorragend und die Mitglieder einer Familie oder Gruppe stehen ständig über Rufe oder schnatternde Soziallaute miteinander im Kontakt. Ausgewachsene Vögel wiegen 3 bis 4 Kilogramm. Das typische Flugbild einer Gänseschar ist die Keilformation, die aus aerodynamischen Gründen gebildet wird.

27.11.2025: Graugänse am Schwanheimer Mainufer:

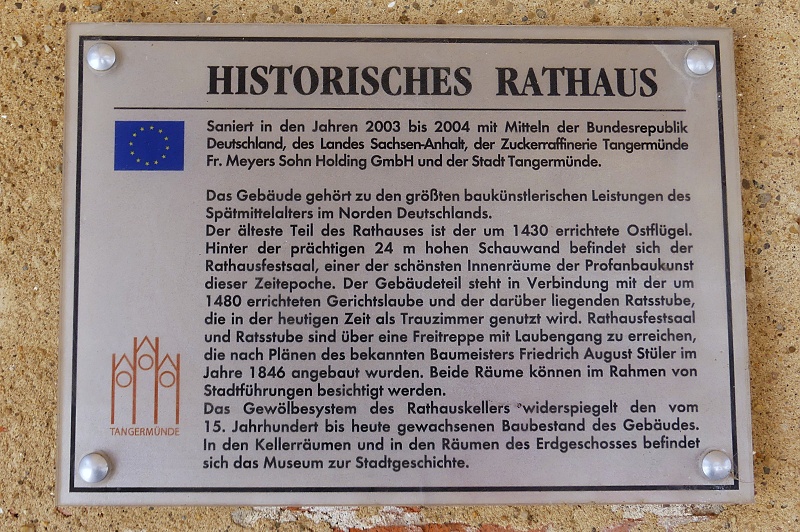

30.07.2025: Einen Tiefpunkt in der Geschichte von Tangermünde erlebten die Bürger am 13. September 1617, als an drei Stellen zur gleichen Zeit gewaltige Brände aufloderten. Lediglich die Gebäude aus Backstein, welche zur Zeit der Hanse errichtet worden waren, wie Stadtmauer, Stadttore, Kirchen und der heutige Rathausanbau, blieben mehr oder weniger verschont. Grete Minde wurde für diese Tat zur Verantwortung gezogen. Das von der Stadt angerufene Schöppengericht der Mark Brandenburg verurteilte Grete Minde zum Tode. Am 22. März 1619 wurde das Urteil, ein qualvoller Tod auf dem Scheiterhaufen vollstreckt. Theodor Fontane setzte ihr in seiner gleichnamigen Novelle Grete Minde ein literarisches Denkmal. Bis heute ist die Schuld oder Unschuld dieser Frau am Stadtbrand und somit am Beginn des Niederganges der einst reichen Stadt nicht ganz geklärt. Tangermünder Bürger haben dieser Frau ein Denkmal gesetzt. Es wurde an Ihrem 390. Todestag am 22.03.2009 am Rathaus enthüllt, eine Erinnerung an Unrecht und Leid. Die Bronzeplastik ist eine echte Sehenswürdigkeit und steht neben der Gerichtslaube des Rathauses und wurde von Lutz Gaede, einem Künstler aus der Altmark erschaffen:

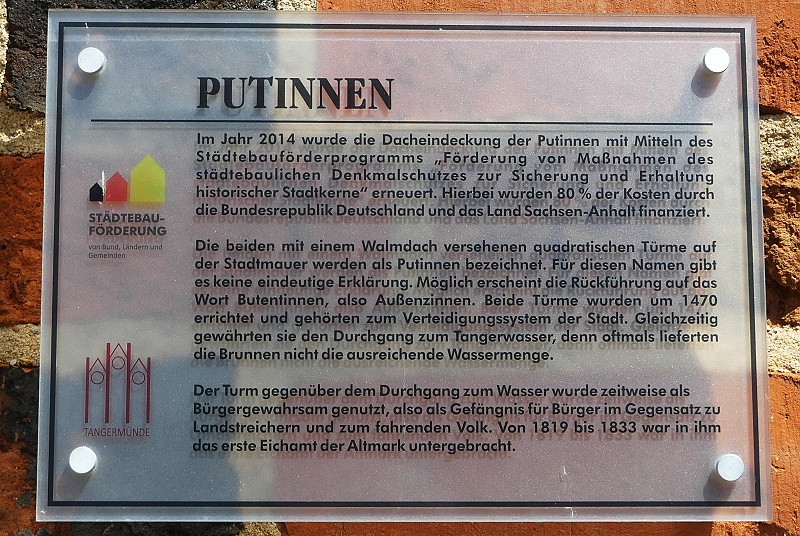

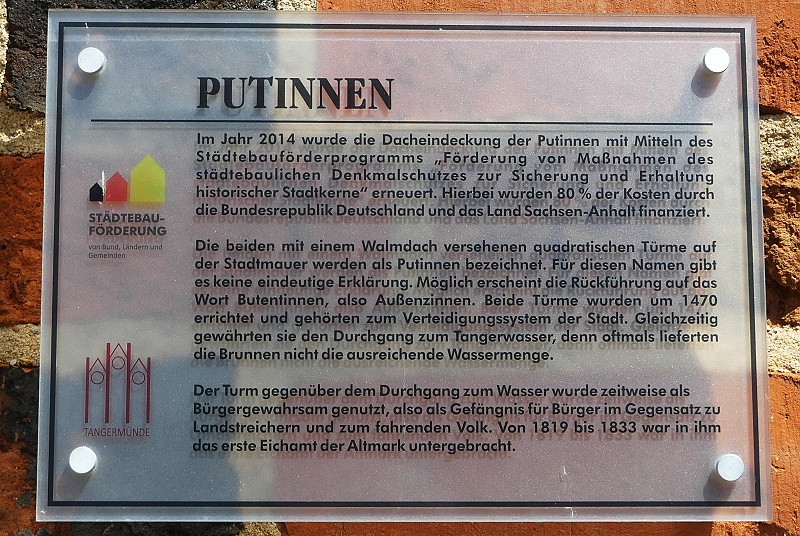

30.07.2025: Die Putinnen sind zwei quadratische Türme auf der mittelalterlichen Stadtmauer von Tangermünde. Sie gehörten zum Verteidigungssystem, dienten aber auch als Gefängnis. Ihr Name Putinnen gibt zumindest Rätsel auf. Experten vermuten dahinter eine Ableitung des Wortes Butentinnen, was im Niedermitteldeutschen Aussenzinnen bedeutet. Klarer ist ihre Funktion, die beiden mit Walmdach versehenen Türme auf der mittelalterlichen Stadtmauer von Tangermünde gehörten zum ausgeklügelten Verteidigungssystem, das die Stadt vor Angreifern schützen sollte. Zudem sicherten sie den Zugang zum Tangerwasser, das viele Bauern zur Bewässerung ihrer Felder nutzten, wenn die Wassermengen der Brunnen in den Sommermonaten nicht ausreichten. Der Turm gegenüber dem Durchgang zum Wasser wurde auch als Gefängnis für Tangermünder Bürger genutzt. Von 1819 bis 1833 war hier das erste Eichamt der Altmark untergebracht:

30.07.2025: Die Stephanskirche befindet sich auf der höchsten Erhebung Tangermündes, dem Prälatenberg. Sie zählt zu den herausragenden Bauwerken der norddeutschen Backsteingotik. Verschiedene Quellen schrieben dem Turm eine Höhe von 94 Metern zu. Einige wenige Tangermünder und auch Touristen äusserten über viele Jahre Zweifel an dieser enormen Höhe. Erst die Vermessung des Turms im Zuge der Sanierung (1998-2000) sollte den Skeptikern Recht geben und ergab eine Höhe von 87,5 Metern. Aber auch mit dieser Höhe darf St. Stephan für sich weiterhin beanspruchen, der höchste Kirchturm in der Altmark zu sein. Das erste nachweisbare Bauwerk ist eine romanische Backsteinkirche von vor 1188. Von diesem sind Teile im heutigen Bau erhalten, an der Aussenwand des letzten Langhausjoches befindet sich zwischen zwei kleinen gotischen Rundbogenfenstern ein romanisches Fenster. Die ursprüngliche Planung in den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts, an St. Stephan in Tangermünde ein Domherrenstift einzurichten, wurde letztendlich zu Gunsten der in Stendal befindlichen Kirche St. Nikolaus entschieden. Die St. Stephanskirche in Tangermünde zählt zu den herausragenden Bauwerken der norddeutschen Backsteingotik. Aufgrund ihrer qualitätvollen Architektur und der wertvollen Ausstattung erreicht sie europäischen Rang:

30.07.2025: Die Elblagerhaus GmbH liess 1941 am Hafen ein Getreidesilo mit 10.000 Tonnen Kapazität errichten, um Getreide, Hülsenfrüchten und Ölsaaten zu lagern. Heute noch ist die Anlage ein weithin sichtbares, attraktives Ensemble:

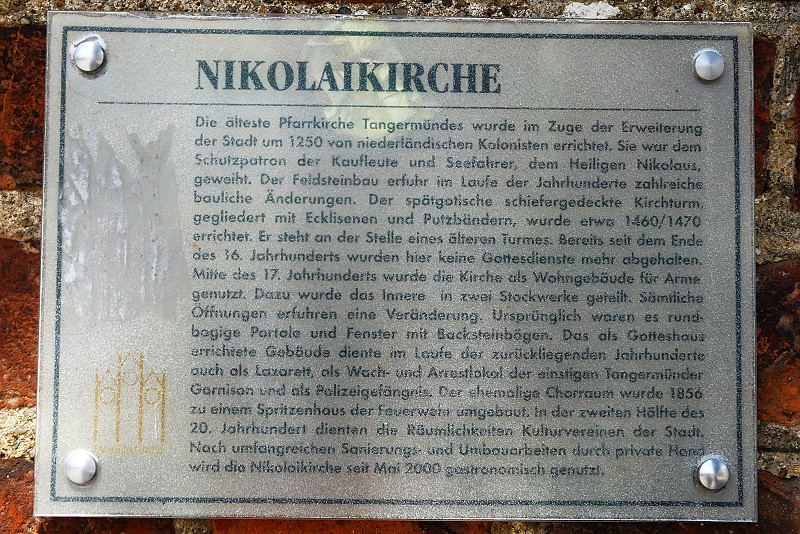

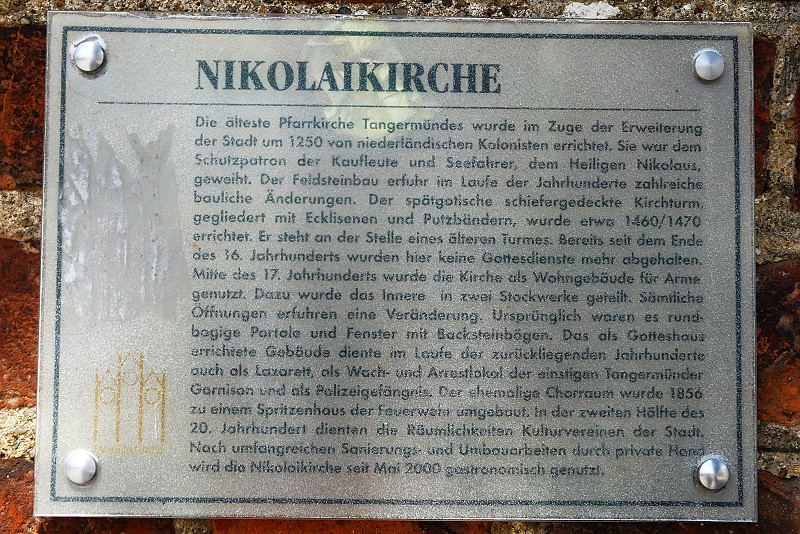

30.07.2025: Die romanische Feldsteinkirche wurde um 1200 erbaut und dem Heiligen Nikolaus, dem Schutzpatron der Kaufleute und Schiffer, geweiht. Im Zuge der Reformation wurde sie 1538 profaniert und verlor ihre Funktion als Gotteshaus. Über die Jahrhunderte diente das Gebäude unter anderem als Garnisonsgefängnis, Lazarett, Feuerwehrhaus und Sitz von Kulturvereinen. Sie befindet sich direkt am markanten Neustädter Tor am westlichen Rand der Altstadt. Seit dem Jahr 2000 beherbergt das sanierte Kirchengemäuer ein Restaurant mit mittelalterlichem Flair. Serviert werden rustikale deutsche Gerichte und lokales Bier (z. B. Tangermünder Kuhschwanzbier) bei Kerzenschein und oft begleiteter mittelalterlicher Musik:

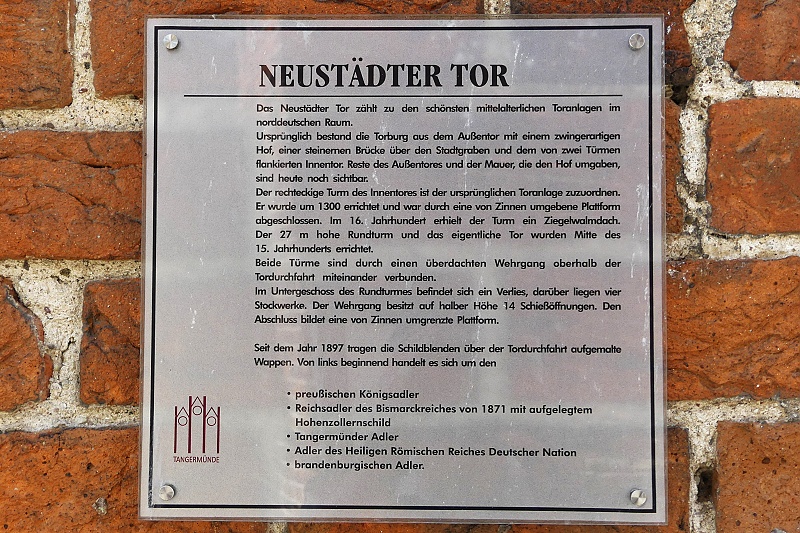

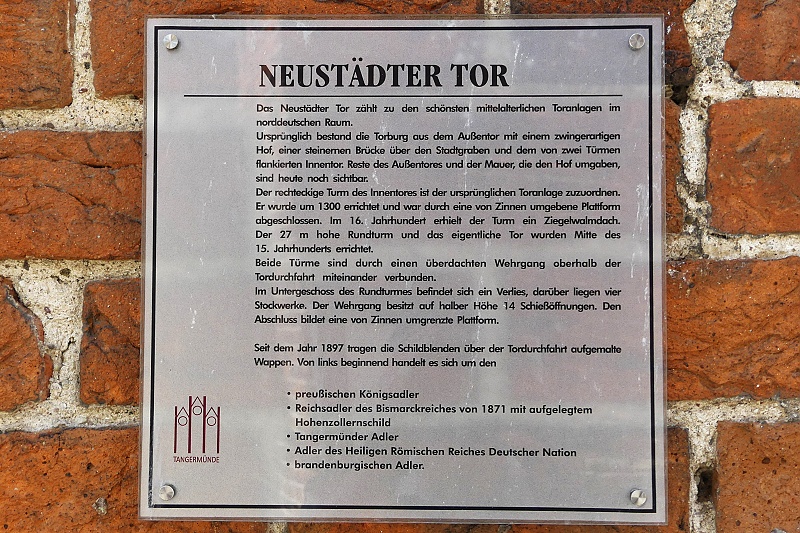

30.07.2025: Ebenso wie das Hünerdorfer Tor war auch das Neustädter Tor ursprünglich eine Doppeltoranlage. Heute ist vor allem noch das innere Tor zu sehen. Reste des Vortores und Teile der Verbindungsmauer sind heute aber auch noch zu finden. Der kürzere rechteckige Turm des Neustädter Tors entstand um etwa 1300 und hatte eine zinnenbekrönte Plattform, die im 16. Jahrhundert durch ein Walmdach ersetzt wurde. Der höhere Rundturm und der überdachte Wehrgang zwischen den Türmen wurden um 1450 erbaut. Die aufgemalten Wappen über der Tordurchfahrt brachte man erst 1897 auf. Sie zeigen neben dem preussischen Königsadler, auch den Tangermünder und den Brandenburger Adler sowie den Reichsadler des Bismarckreiches von 1871 und den Adler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die St. Nikolai Kirche schliesst mit ihrem Turm direkt an das Tor an. Heute befindet sich in der Kirche ein urige Gaststätte. Eine Lücke in der Stadtmauer, welche im 19. Jahrhundert beim Bau einer Grundschule entstanden ist, wurde 2019 geschlossen. Neben dem Neustädter Tor sind auch das Hünerdorfer Tor mit dem Eulenturm und das Elbtor erhalten geblieben:

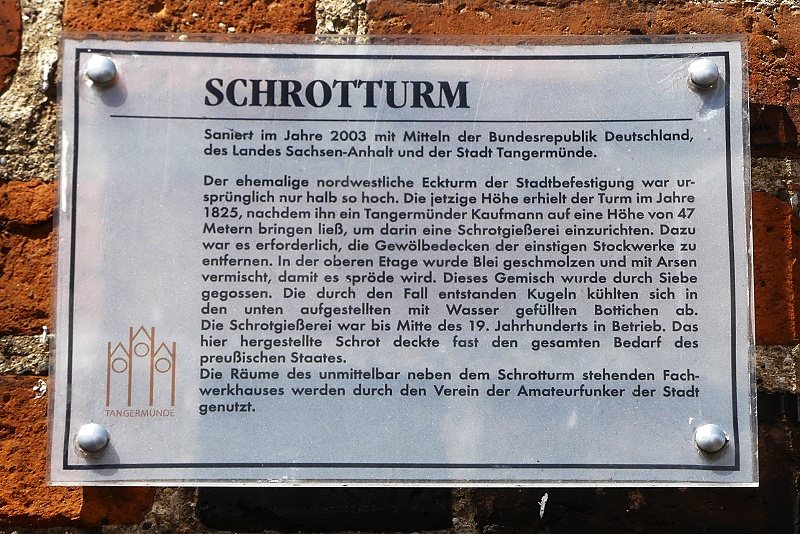

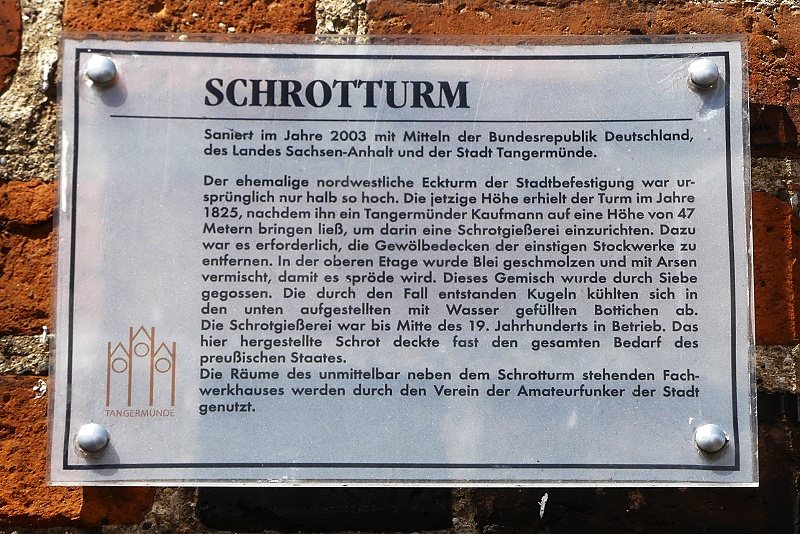

30.07.2025: Mit seiner gewaltigen Höhe von 47 Metern ist der Schrotturm einer der auffälligsten mittelalterlichen Wehrtürme der Stadt. Allerdings war der Turm ursprünglich wesentlich niedriger. Erst 1825 erhielt er seine heutige Höhe, als ein Tangermünder Kaufmann in dem Turm eine Schrotgiesserei einrichtete. Flüssiges Blei liess man hierzu aus grosser Höhe in einen Bottich mit Wasser fallen. Die so hergestellten Schrotkugeln erhielten mit dieser Methode die perfekte Kugelform:

30.07.2025: Der Turm liegt an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Strasse / Karlstrasse ausserhalb der historischen Stadtmauern. Es ist ein klassischer Backsteinbau, der die Silhouette der Stadt im Westen ergänzt. Der Wasserturm wurde im Jahr 1904 erbaut und hat eine Höhe von 45 Metern:

Users Today : 115

Users Today : 115 Users Yesterday : 1065

Users Yesterday : 1065