Städtetrips

STENDAL

(37.850 Einwohner, 32 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des Landkreises Stendal und die grösste Stadt sowie Verkehrsknotenpunkt in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Aufgrund ihrer historischen Zugehörigkeit zur Hanse seit dem Jahr 1359 trägt die Stadt seit dem 1. Januar 2010 den amtlichen Beinamen Hansestadt. In der dünn besiedelten Landschaft im nördlichen Sachsen-Anhalt ist die Mittelstadt Stendal die grösste Ortschaft weit über die Grenzen der Altmark hinaus. Und diese Prominenz gilt auch für grosse Phasen ihrer Geschichte. Von 1359 bis 1517 war Stendal Mitglied der Hanse und zu ihrer Blütezeit im 15. Jahrhundert die grösste und reichste Stadt der Mark Brandenburg. Ihr Aufstieg war bedingt durch die Lage an der Fernhandelsstrasse von Magdeburg nach Hamburg und Lübeck. Die Gründungsgeschichte Stendals geht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück, als um 1160 der askanische Markgraf Albrecht der Bär der Siedlung zwischen zwei Armen des Flüsschens Uchte das Marktprivileg verlieh. Durch archäologische Grabungen sowie dendrochronologische Befunde ist diese frühe Phase der Stadtwerdung lokalisierbar. Diese lässt sich auf die Bereiche um Markt und Marienkirche sowie am Uppstall südlich der Jakobikirche eingrenzen. Zudem zeichnet sich ein älteres Angerdorf nahe der Jakobikirche im Norden der heutigen Altstadt als weitere Keimzelle Stendals ab. Ein dortiger Strassenzug trägt noch heute den Namen Altes Dorf. Im 12. und 13. Jahrhundert ging es dann steil aufwärts mit der Entwicklung Stendals. Seit 1215 lag die Stadtregierung und die Gerichtsbarkeit in den Händen führender Kaufmannsfamilien. Bis 1345 entstammten die Ratsherren ausschliesslich der Gewandschneidergilde. Danach wurden auch Vertreter anderer Gilden ratsfähig. Ende des 13. Jahrhunderts wurden die zusammengewachsenen Siedlungskerne mit einem grossen Mauerring umgeben. 1160 hat Stendal Magdeburger Stadtrecht, umfangreiche Zollprivilegien und eine eigene Münzprägestätte erhalten. 1359 bis 1517 gehörte die Stadt der Hanse an. Ihren Reichtum bezog die Stadt – einer der bedeutendsten Handelsplätze Norddeutschlands – aus dem Fernhandel und der Tuchherstellung. Wegen Teilnahme an einem Aufstand altmärkischer Städte gegen den Landesherren im Jahre 1488 verlor Stendal seine städtischen Privilegien und die Gerichtsbarkeit. Von da an erlitt Stendal einen wirtschaftlichen Niedergang. In der DDR-Zeit wurde die Stadt zum Industriezentrum ausgebaut. Ein geplantes Atomkraftwerk bei Stendal wurde nie fertiggestellt. Nach 1990 erlebte die Stadt einen Bevölkerungsrückgang und den Rückbau von Plattenbauten. Seit 2010 trägt die Stadt offiziell den Titel Hansestadt Stendal. Sie ist Kreisstadt und Verkehrsknotenpunkt in der Altmark.

Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs:

Evangelische Stadtkirche St. Jacobi:

Uenglinger Tor:

Winckelmann Museum:

Evangelische Stadtkirche St. Petri:

Petrikirchstrasse mit Blick zu St. Marien:

Stadtbibliothek Anna Seghers:

Katholische Kirche St. Anna:

Evangelische Stadtkirche St. Marien:

Rathaus:

Stendaler Roland:

Löwen-Apotheke:

Winckelmann-Denkmal – Das Denkmal für den am 09.12.1717 in Stendal geborenen Johann Joachim Winckelmann befindet sich auf dem Winckelmannplatz. Winckelmann war ein deutscher Archäologe und gilt als der Begründer von wissenschaftlicher Archäologie und Kunstgeschichte und als geistiger Begründer des Klassizismus im deutschsprachigen Raum. Das Bronzestandbild schuf der Berliner Bildhauer Ludwig Wichmann, ein Schüler Gottfried Schadows:

Stadtrelief am Winckelmannplatz:

Kaufhaus Ramelow – von 1929 bis 1930 errichtetes Bekleidungs-Kaufhaus im Stil des Neuen Bauens:

Altmärkisches Ständehaus:

Theater der Altmark – Hofseite mit dem Eingang des ehemaligen Haus Vaterland:

Landgericht Stendal:

Evangelischer Dom St. Nikolaus:

Pulverturm:

Tangermünder Tor:

Altmärkisches Museum und Musikforum Katharinenkirche:

Eingangsbereich der ALSTOM Lokomotiven Service:

Wasserturm Bahnbetriebswerk:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 29.07.2025.

BURG BEI MAGDEBURG

(22.600 Einwohner, 46 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des Landkreises Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Sie ist eine Rolandstadt und wird zudem Stadt der Türme genannt. Burg liegt etwa 25 Kilometer nordöstlich der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg. Berlin befindet sich etwa 100 Kilometer in nordöstlicher Richtung. Wichtige Gewässer in Burg sind der Fluss Ihle und der Elbe-Havel-Kanal. Die Elbe bildet die nordwestliche Stadtgrenze. Die Stadt blickt auf eine über 1075-jährige Geschichte zurück, die 948 von Otto dem Grossen begründet wurde. Die Siedlung entstand auf slawischen Wurzeln nahe der Elbe. Im 11. Jahrhundert begann der Bau der Stadtbefestigung, was Burg zur wehrhaftesten Stadt der Region machte. Der Hexenturm ist ein Zeuge dieser Epoche. Der Dreissigjährige Krieg brachte verheerende Zerstörungen, Pest und Plünderungen. Ab 1687 brachten französische Flüchtlinge Innovationen im Ackerbau und Handwerk, was den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Krieg förderte. 1713 wurde Burg zum Standort militärischer Einheiten. Der Militärtheoretiker Carl von Clausewitz (1780-1831) wurde hier geboren. Heute prägen mehrere historische Türme (Hexenturm, Kuhturm, Berliner Torturm, Bismarckturm, Wasserturm) das Stadtbild. Seit 1994 Kreisstadt des Jerichower Landes, hat sich Burg durch Sanierung der Altstadt und moderne Infrastruktur weiterentwickelt. Die Landesgartenschau 2018 trug zur Stadtentwicklung bei.

Bahnhof-Empfangsgebäude und Vorplatz:

Eisenbahndrehkran und Bahnwasserturm:

Bismarckturm:

Berliner Torturm:

Stadtbibliothek Brigitte Reimann:

Freiheitsturm (Kuhturm):

Hexenturm:

Evangelische Stadtkirche Unser Lieben Frau:

Historisches Rathaus:

Ehemalige Stadtmühle:

Kaiserliches Postamt:

Neue Flora Apotheke:

Hugenottenkabinett:

Evangelische Kirche St. Petri:

Wasserturm:

Astonscher Schornstein:

Katholische Kirche St. Johannes der Täufer:

Evangelische Stadtkirche St. Nicolai:

Ehemalige Schuhfabrik Contad Tack & Cie.:

Stadthalle:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 28.07.2025.

WOLFENBÜTTEL

(52.600 Einwohner, 77 m ü. NHN) ist eine an der Oker gelegene Kreisstadt und grösste Stadt des Landkreises Wolfenbüttel in Niedersachsen. Wolfenbüttel eine selbständige Gemeinde und Mittelstadt. Die Stadt ist Fachhochschulstandort und beheimatet einige mittelständische Unternehmen. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von über 78 km². Wolfenbüttel blickt auf eine über 900-jährige Geschichte zurück und ist vor allem als ehemalige Residenzstadt und Zentrum der Aufklärung bekannt. Über vier Jahrhunderte war das Schloss Wolfenbüttel die Hauptresidenz der Welfenherzöge von Braunschweig-Lüneburg. In dieser Zeit entwickelte sich die Stadt zu einem bedeutenden kulturellen Zentrum Norddeutschlands. Im 18. Jahrhundert wirkte hier Gotthold Ephraim Lessing als Bibliothekar an der Herzog August Bibliothek. Hier schrieb er unter anderem sein berühmtes Werk Nathan der Weise. Die Bibliothek beherbergt heute wertvolle Schätze wie das Evangeliar Heinrichs des Löwen, eines der teuersten Bücher der Welt. Die historische Altstadt ist durch über 1.000 erhaltene Fachwerkhäuser geprägt. Ein besonderes Merkmal ist das Klein-Venedig, ein Kanalsystem der Oker, das früher zur Verteidigung und Versorgung diente. Der weltweit bekannte Kräuterlikör Jägermeister wurde 1934 in Wolfenbüttel von Curt Mast erfunden, wo das Unternehmen bis heute seinen Hauptsitz hat. Nachdem die Residenz 1754 nach Braunschweig verlegt wurde, wandelte sich die Stadt von einem herrschaftlichen Zentrum zu einer bedeutenden Schul- und Verwaltungsstadt.

Bahnhof-Empfangsgebäude:

Evangelische St.-Trinitatis-Kirche:

Lessing-Theater:

Stadtgraben mit ehemaligem Wasserturm:

Evangelische Hauptkirche Beatae Mariae Virginis:

Braunschweiger Landesmuseum – Archäologisches Museum in der ehemals neuen herzoglichen Kanzlei:

Klein Venedig:

Schünemannsche Mühle:

Grosse Schule – altsprachlich humanistisches Gymnasium, das 1543 als Hochfürstliche Schule in Wolfenbüttel gegründet wurde – Hauptgebäude von 1879:

Amtsgericht:

Bankhaus Seeliger Rückfront:

Kornspeicher:

Bürger Museum:

Herzog-August-Bibliothek:

Zeughaus:

Schloss Wolfenbüttel:

Kleines Schloss:

Ehemalige Höhere Töchterschule:

Das Schmale Haus:

Vormalige Herzogliche Factorei:

Rathaus und Ratskeller mit Herzog-August-Denkmal am Stadtmarkt:

Katholische Pfarrkirche Sankt Petrus:

Bismarckturm Wittmar im Landkreis Wolfenbüttel:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 25.07.2025.

SALZGITTER

(105.000 Einwohner, 93 m ü. NHN) ist eine Grossstadt im nördlichen Harzvorland, im Südosten des Landes Niedersachsen. Die kreisfreie Stadt ist Sitz der Salzgitter AG und bildet mit den Städten Braunschweig und Wolfsburg eine Regiopolregion und eines der neun Oberzentren des Landes. Sie ist Bestandteil der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Salzgitter besteht in seiner jetzigen Form seit 1942 und war eine der wenigen neuen Stadtgründungen in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Stadtgebiet von Salzgitter besteht aus sieben Ortschaften, die sich aus insgesamt 31 Stadtteilen zusammensetzen. Jede Ortschaft hat als Gremium einen von der wahlberechtigten Bevölkerung gewählten Ortsrat mit einem Ortsbürgermeister. Mit einer Fläche von 223,93 km² gehört die Stadt zu den flächengrössten Städten Deutschlands. Im Gegensatz zu historisch gewachsenen Städten, die sich meist um ein Zentrum entwickelten, gibt es hier keine Kernstadt. Nur Salzgitter-Lebenstedt kann wegen seiner Grösse (als weitaus bevölkerungsreichster Stadtteil) und Lage sowie wegen des Sitzes der Verwaltung eine gewisse Leitungsfunktion für sich beanspruchen. Salzgitter kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, die schon weit vor der Stadtgründung begann und bis in die jüngste Zeitgeschichte reicht.

Ortschaft Süd – Salzgitter-Bad

Seinen Namen erhielt die Siedlung vom benachbarten Dorf und heutigen Stadtteil Gitter (erste Nennung 1347 als up dem solte to Gytere). Vieles spricht dafür, dass Salzgitter im Mittelalter Stadtrecht hatte, doch fehlt der eindeutige Quellennachweis. Nach dem Ende der Hildesheimer Stiftsfehde wurde Salzgitter 1523 braunschweigisch. Später gehörte Salzgitter zum Bistum Hildesheim. Bei dessen Übergang an Preussen 1803 wurden Stadtrechte bestätigt, doch bereits 1815, als Salzgitter dem Königreich Hannover einverleibt wurde, erneut aberkannt. 1830 wurde in Salzgitter ein Solbad eingerichtet.Mit dem Übergang des Königreichs Hannover an Preußen (Provinz Hannover) 1866 wurde Salzgitter eine preußische Kommune, die im Jahre 1929 erneut die Stadtrechte erhielt. Zuvor waren die Ansiedlung Vorsalz (1926) und derSalinenbezirk Liebenhall (1928) eingemeindet worden. Die Stadt gehörte zum Landkreis Goslar und umfasste neben der Kernstadt Salzgitter auch einige kleine heute nicht mehr abgrenzbare Siedlungen zum Beispiel Gittertor. 1936 erfolgte die Eingliederung des Dorfes Kniestedt. Wegen des äusserst grossen Eisenerzvorkommens in Salzgitter, das schon 1310 erstmals erwähnt wurde, gründeten die Nationalsozialisten 1937 die Reichswerke-AG (Hermann Göring Werke) für Erzbergbau und Eisenhütten. 1938 wurde die benachbarte Gemeinde Gitter eingegliedert. Damit sich das Werk wirtschaftlich gut entwickeln konnte, war eine einheitliche Verwaltungsstruktur im gesamten Raum erforderlich. Daher wurde gemäss Verordnung über Gebietsbereinigungen im Raume der Hermann-Göring-Werke Salzgitter 1941 mit Wirkung zum 1. April 1942 verfügt, einen einheitlichen Stadtkreis (kreisfreie Stadt) zu bilden. Zu diesem Zweck wurden die Stadt Salzgitter und die ebenfalls zum Landkreis Goslar gehörigen Gemeinden Beinum, Flachstöckheim, Gross-Mahner, Hohenrode, Ohlendorf und Ringelheim sowie 21 zum braunschweigischen Landkreis Wolfenbüttel gehörige Gemeinden zum Stadtkreis Watenstedt-Salzgitter vereinigt. 1951 wurde die Stadt in „Salzgitter“ umbenannt, der bisherige Stadtteil Salzgitter erhielt den Zusatz Bad („Salzgitter-Bad“), wegen des dort bestehenden Solebads. Heutiges Zeichen der reichen Sole ist das Thermalsolbad und der Gradierpavillon im Rosengarten:

Empfangsgebäude des Bahnhofs Salzgitter-Bad:

Kniestedter Kirche:

Kniestedter Herrenhaus:

Bismarckturm:

Wegweiser am Bismarckturm:

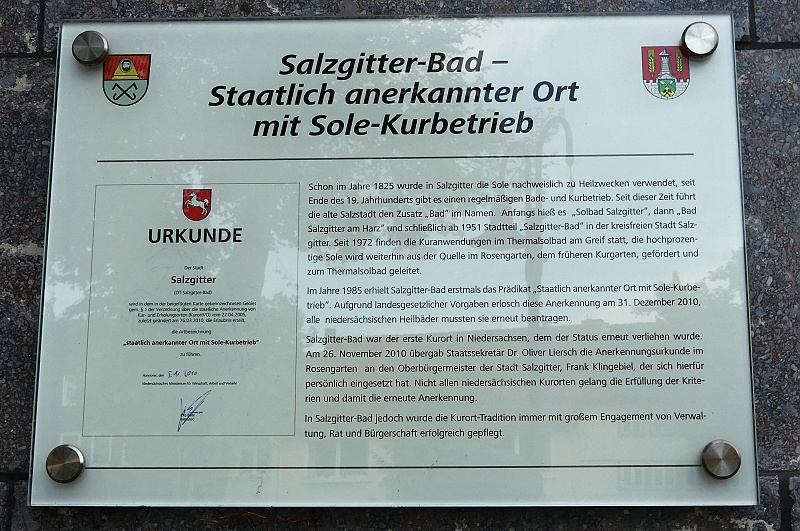

Kleines Rathaus und Informationstafel über Salzgitter-Bad:

Gradierpavillon im Rosengarten:

Garssenhof:

Tillyhaus:

Wildschwein-Skulptur am Rosengarten:

Evangelische St.-Mariae-Jacobi-Kirche:

Katholische Pfarrkirche St. Marien:

Altes Steinhaus:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzaufenthalts am 24.07.2025.

UELZEN

(5.450 Einwohner, 87 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises im Nordosten Niedersachsens und Teil der Metropolregion Hamburg. Unter dem Namen Löwenwalde erhielt Uelzen 1270 das Stadtrecht und im Jahr 1374 trat die Stadt der Hanse bei. Durch diese Mitgliedschaft erlebte Uelzen eine wirtschaftliche Blütezeit und kam als wichtiger Warenumschlagplatz für den gesamten nordeuropäischen Handel zu Wohlstand. Ein grosser Brand im Jahr 1646 zerstörte jedoch den Grossteil der Stadt, wovon diese sich nur langsam wieder erholte. Die Wende kam schliesslich im Jahr 1847 mit dem Anschluss der Stadt Uelzen an die Bahnstrecke Hamburg – Hannover. Mit dieser Anbindung wurde Uelzen in den kommenden Jahren zum bedeutenden Bahnknotenpunkt und schaffte einen erneuten wirtschaftlichen Aufschwung. Im Zweiten Weltkrieg erlitt Uelzen abermals weitgehende Zerstörungen des Stadtgebiets, wovon noch heute das enge Nebeneinander von Alt- und Neubauten zeugt. Die Stadt Uelzen und der gleichnamige Landkreis haben sich seither aber stark weiterentwickelt und besitzen heute vor allem in der deutschen Agrarindustrie und Lebensmittelherstellung eine bedeutende Stellung:

Hundertwasser-Bahnhof (31.05.2017):

Wasserturm Ebstorfer Strasse:

Katasteramt Lüneburg:

Evangelische Heilig-Geist-Kapelle:

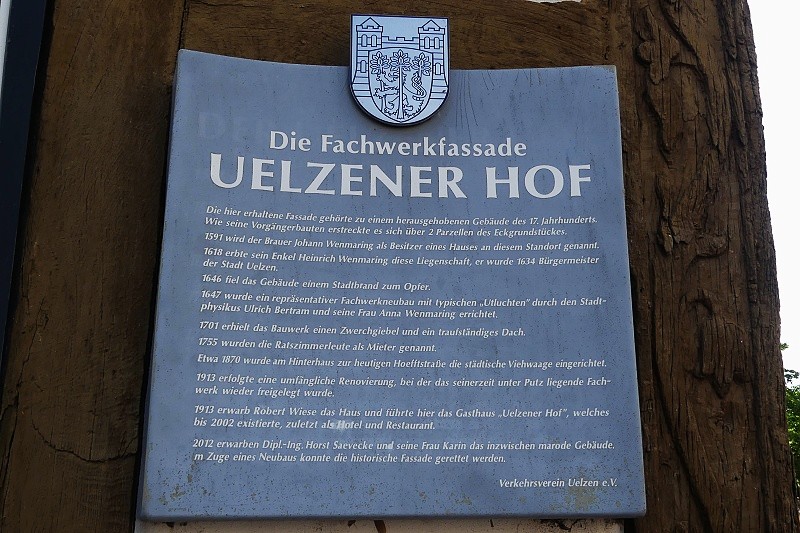

Ehemaliger Uelzener Hof aus dem 17. Jahrhundert:

St.-Marien-Kirche:

Probstei:

Neues Schauspielhaus:

Museum Uelzen:

Kaiserliches Postamt:

Städtisches Bauamt – erbaut als dritte Stadtschule 1852:

Dat Nige Hus – Ratsweinhandlung:

Altes Rathaus:

City Hotel Stadt Hamburg:

Haus Töbing:

Neues Rathaus:

Amtsgericht:

Ehemaliger Wasserturm (Hans-Hergot-Thurm):

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 19.07.2025…Ausnahmen in Klammern).

ESCHEDE

(5.450 Einwohner, 87 m ü. NHN) ist eine Gemeinde zwischen Celle und Uelzen, am Rand des Naturparks Südheide, in der Lüneburger Heide. Eschede gehört zum Landkreis Celle in Niedersachsen. Eschede entwickelte sich über Jahrhunderte als Siedlung in der Südheide. Anfang des 20. Jahrhunderts (um 1907) galt der Ort als Aufsteigerdorf mit Bestrebungen zur Kleinstadt. Im Jahr 1940 wurde in Eschede ein Kriegsgefangenenlager errichtet. Am 21.2.1945 explodierte am Bahnhof ein vollbeladener Munitionszug. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Kaum ein Haus bleibt von der Druckwelle verschont. Eschede wird ab Ende Januar Knotenpunkt für Flüchtlingstrecks aus den Ostgebieten. Am 12./13. April rücken amerikanische Truppen ein, britische Besatzer folgen. 1967 wurde die Samtgemeinde Eschede als erste ihrer Art im Landkreis Celle gegründet. In ihrer heutigen Form besteht sie seit der niedersächsischen Gebietsreform von 1973/74. Eschede ist weltweit bekannt für das schwerste Zugunglück der Bundesrepublik Deutschland. Ein Ermüdungsriss in einem Radreifen führte bei einer Geschwindigkeit von etwa 200 km/h zur Entgleisung des ICE Wilhelm Konrad Röntgen. Der Zug kollidierte mit einer Brücke, die daraufhin einstürzte. 101 Menschen verloren ihr Leben, 105 wurden verletzt. Am Ort der Katastrophe wurde 2001 eine Gedenkstätte eingeweiht. Dort stehen 101 Kirschbäume – einer für jedes Opfer – sowie eine Granitwand mit den Namen der Verstorbenen.

Bahnhof-Empfangsgebäude:

Kaiserliches Postamt:

Markmanns Spielzeugstuben:

Evangelische Johanniskirche:

Hotel Deutsches Haus:

Haus Mertens:

(Altes) Rathaus der Gemeinde Eschede:

Flohrmühle:

Informationstafel Ortsmitte:

Escher Musenmöhl:

Gedenkstätte:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 19.07.2025.

ECKERNFÖRDE

(21.500 Einwohner, 3 m ü. NHN) ist eine über 700 Jahre alte deutsche Hafenstadt an der westlichen Ostsee im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Das Gründungsjahr der Stadt Eckernförde ist nicht bekannt. Der Name ist zuerst aus den Jahren 1197, 1222 und 1288 im Zusammenhang mit den Namen Godescalcus de Ekerenvorde und Nikolaus de Ekerenvorde überliefert. Der dänische König liess gegen Ende des 12 Jahrhunderts zum Schutz des in nord-südlicher Richtung über den schmalen Durchlass zwischen Windebyer Noor und offener Bucht verlaufenden Handelsweges eine Burg errichten. Sie wird 1231 im Liber Census Danial Waldemars II. als Ykernaeburgh erwähnt. In einer Urkunde von 1302 wird Eckernförde dann zweifelsfrei als Stadt bezeichnet. Im 15. und 16. Jahrhundert verlagert sich der Handel im Gefolge des wirtschaftlichen Aufschwungs der Stadt Rendsburg mehr in ost-westliche Richtung, wodurch Eckernförde zur Hafenstadt mit privilegiertem Zwischenhandel wird. Durch die Ausweitung des Seehandels kommt es nun auch zu eigenem Schiffbau. Daneben spielen bis ins 17. Jahrhundert hinein der Fischfang und das Brauwesen eine bedeutende wirtschaftliche Rolle. In der wechselvollen Geschichte erlebt die Stadt um die Mitte des 18. Jahrhundert ihre erste wirtschaftliche Blütezeit. Eckernförder Kaufleute betätigen sich überwiegend als Reeder. Die Familie Otte nimmt eine herausragende Stelle ein. Von den im Jahre 1758 in Eckernförde beheimateten 36 Handelsschiffe nennt sie 17 ihr Eigen. Die Familie Otte gründet neben Ziegeleien und einer Wollfabrik die aufeinander folgenden Fayence-Manufakturen in Criseby und Eckernförde (bis 1780), deren Produkte internationalen Ruf erlangen und noch heute sehr begehrt sind. Eine mysteriöse Figur der Eckernförder Geschichte ist der Graf von Saint Germain, der seit 1780 gemeinsam mit dem dänischen Statthalter, Landgraf Carl von Hessen, im Alchemistenturm auf Louisenlund experimentierte. Er stellte goldähnliches Metall her und arbeitete an der Entwicklung von Farben, die jedoch die angestrebte Haltbarkeit nicht erreichten. Für diese Produktion kaufte der Landgraf die aufgelassenen Otteschen Fabriken und stellte sie dem Grafen zur Verfügung. Auch das Rezept eines Gesundheitstees, den er herstellte, ist überliefert. Der Graf von Saint Germain starb am 27. Februar 1784 in Eckernförde und wurde im Grab Nr. 1 in der Sankt-Nicolai-Kirche beigesetzt. Eckernförde ist das älteste Bad der Nordmark, gegründet 1831 in Borby. Die Entwicklung des Fremdenverkehrs, der heute in der Stadt eine besondere Rolle spielt, nimmt damit ihren Anfang. Die Fischerei und die Fischverarbeitungsindustrie ist dann um 1900 dominierender Wirtschaftsfaktor. Etwa ein Drittel der circa 6.000 Einwohner lebt von der Fischerei. Eckernförde ist Garnisonsstandort, die militärische Präsenz beginnt 1912 mit der Errichtung des Schiessstandes für die kaiserliche Torpedowerkstatt in Friedrichsort. 1936 bezieht die Marine die Anlagen in Carlshöhe. Bei Kriegsende hat die Torpedoversuchsanstalt rund 7.000 Beschäftigte.

Empfangsgebäude des Bahnhofs:

Amtsgericht:

Altes Postamt:

Eckernförder Zeitung in der Kieler Strasse 55:

Ritterburg:

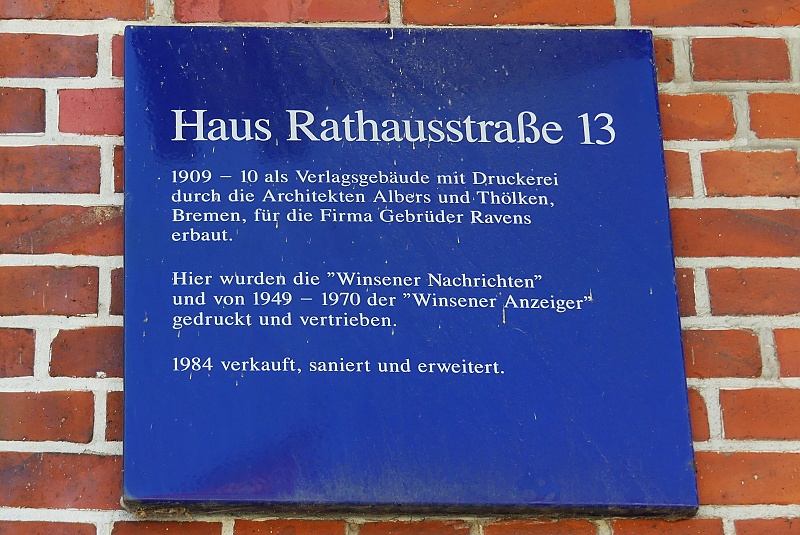

Ehemaliges Verlagshaus J. C. Schwensen von 1907 am Rathausmarkt 1 – über Generationen hinweg war die Familie Schwensen (später die Familie Blenckner) Herausgeber der Eckernförder Zeitung. Der Verlag war jahrzehntelang eine zentrale Institution in der Stadt:

Neues Rathaus:

Altes Rathaus und heutiges Museum der Stadt Eckernförde:

Kaffeehaus + Konditorei Heldt:

Evangelische St.-Nicolai-Kirche:

Siemsen-Speicher:

Rundsilo:

Holzbrücke:

Blick von der Holzbrücke in den Innen- und Aussenhafen:

Ehemalige Siegfriedwerft – heute Hotel und Restaurant:

Evangelische Borbyer Kirche:

Finanzamt – Altes Seminar:

Blick vom Petersberg Richtung Süden über die Dächer Borbys hinweg auf Hafen, Altstadt und Rundsilo Eckernfördes:

Alter Leuchtturm Hafen:

Neuer Leuchturm Hafeneinfahrt Eckernförde:

Marinehafen:

Alte Fischräucherei und Museum:

Stadtbücherei:

Stadthalle:

Süderschanzendenkmal zur Erinnerung an das Gefecht von Eckernförde am 5. April 1849:

Ehemalige Torpedoversuchsanstalt:

Leuchtturm Eckernförde:

Altes Leuchtfeuer Eckernförde:

Hotel Alte Fischereischule – erbaut als Jugendwohnheim, das am 1. April 1955 nach zweijähriger Bauzeit bezogen werden konnte:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 11.07.2025.

GREVESMÜHLEN

(10.200 Einwohner, 40 m ü. NHN) ist eine Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg im Land Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist eines der 18 Mittelzentren des Landes und Teil der Metropolregion Hamburg. Grevesmühlen ist Sitz der Verwaltungsgemeinschaft, die die Stadt Grevesmühlen mit dem Amt Grevesmühlen-Land bildet. Schon seit Jahrtausenden war das Gebiet um Grevesmühlen Siedlungsraum. Davon zeugen die 4.000-jährigen Grosssteingräber und Urnenfunde aus der römischen Kaiserzeit. Nach der Völkerwanderung vor mehr als 1.300 Jahren siedelten im westmecklenburgischen Raum Slawen. Archäologische Funde wie slawische Keramik, Werkzeuge und Waffen zeugen von dieser Siedlungsperiode. Nach dem Ende der dänischen Herrschaft an der südlichen Ostsee am Beginn des 13. Jahrhunderts, verstärkte sich der deutsche Einfluss östlich der Elbe. Deutsche Siedler aus Westfalen, Niedersachsen, Friesland oder Holstein kamen in die westmecklenburgischen Gebiete und trieben den Landesausbau und die Christianisierung voran. Die erste schriftliche Erwähnung Grevesmühlens stammt aus dem Jahr 1230 im Ratzeburger Zehntlehenregister, einer Einkommensliste des Ratzeburger Bischofs. Wann Grevesmühlen Stadtrecht erhielt, kann nicht genau datiert werden. In der Hansezeit entwickelte sich Grevesmühlen zu einem bedeutenden Knotenpunkt im Dreieck Lübeck-Wismar-Schwerin. Seuchen, Brände und Kriege liessen die Entwicklung Grevesmühlens in der Folgezeit stoppen. Erst im 19. Jahrhundert dehnte sich die Stadt über ihre mittelalterlichen Grenzen aus. Der Anschluss an dieEisenbahn und ein Aufschwung im Gewerbe und im Handel sorgten für einen Entwicklungsschub. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 verdoppelte sich die Einwohnerzahl auf etwa 13.000. Es entstanden zahlreiche neue Betriebe und Wohnungen, zum Beispiel als Plattenbauten im Ploggenseering. Nach dem Ende der DDR 1989/90 fand Grevesmühlen seinen Platz als verkehrsgünstig gelegene Kleinstadt mit florierendem Handel und Gewerbe und einem vielfältigen gesellschaftlichen Leben.

Bahnhof Grevesmühlen:

Bahnwasserturm:

Ehemaliges Amtsgericht:

Ehemalige Kommandantur der Roten Armee, Rathaus und Finanzamt:

Evangelische Stadtkirche St. Nikolai:

Städtisches Museum:

Altes Postamt:

Ehemaliges Rathaus:

Markt-Apotheke:

Rathaus:

Stadtbibliothek:

Schäfergasse mit der Mühle Grevesmühlen:

Grevesmühlener Mühle:

Historischer Wasserturm:

Katholische Niels-Stensen-Kirche:

Wildgehege südwestlich vom Stadtzentrum mit Damwild:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 09.07.2025.

SALZWEDEL

(23.000 Einwohner, 19 m ü. NHN) ist Kreisstadt des Altmarkkreises Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Die Mittelstadt Salzwedel liegt im nordwestlichen Teil der Altmark an der Einmündung der Salzwedeler Dumme in die Jeetze. Benachbarte regional bedeutsame Städte sind Uelzen (im Westen, 44 km), Lüchow (im Norden, 12 km), Gardelegen (im Süden, 41 km) und Arendsee (im Osten, 24 km). Eine Burg in Salzwedel wurde erstmals 1112 urkundlich erwähnt. Der Name leitet sich vermutlich von einer Furt (Wadel) an der Salzstrasse über den Fluss Jeetze ab. Salzwedel entwickelte sich als zwei eigenständige Gemeinwesen. Die Altstadt erhielt 1233 das Stadtrecht (civitas), während nordöstlich davon ab 1247 die Neustadt planmässig angelegt wurde. Beide Städte hatten über Jahrhunderte eigene Rathäuser, Kirchen und Verwaltungen. Von 1263 bis 1518 war Salzwedel Mitglied der Hanse. Durch den Handel mit Tuch, Leinwand und Salz erlangte die Stadt grossen Wohlstand, der sich noch heute in den imposanten Backsteinkirchen (St. Marien, St. Katharinen) und der Stadtbefestigung widerspiegelt. Erst im Jahr 1713 wurden die Altstadt und die Neustadt auf Befehl des preussischen Königs zu einer Stadt vereint. Im 19. Jahrhundert verlor die Stadt an Handelsbedeutung, gewann aber durch den Eisenbahnanschluss (1870) und die Industrialisierung neue Impulse. In dieser Zeit (um 1807) wurde auch das Rezept für den berühmten Salzwedeler Baumkuchen in die Stadt gebracht. Während des Zweiten Weltkriegs erlitt die Stadt bei Luftangriffen besonders am 22. Februar 1945 Zerstörungen. Zu DDR-Zeiten lag Salzwedel im grenznahen Sperrgebiet und war ein Zentrum der Erdgasförderung. Seit 2008 führt die Stadt offiziell wieder den Beinamen Hansestadt. Das historische Stadtbild mit über 500 Fachwerkhäusern ist weitgehend erhalten und prägt das heutige touristische Profil als Stadt des Baumkuchens und der Hanse. Für das Jahr 2038 hat Salzwedel bereits den Zuschlag für die Ausrichtung des Internationalen Hansetages erhalten.

Bahnhofs-Empfangsgebäude:

Wasserturm am Bahnhof:

Evangelische St. Katharinenkirche:

Ehemaliges Postamt:

Die Jeetze mit Blick zur Katharinenkirche:

Steintor:

Kunsthaus:

Neustädter Rathausturm:

Adler-Apotheke:

Häuserzeile in der Strasse Lohteich:

Konzert- und Ausstellungshalle Mönchskirche:

Skulptur Gottesanbeterin:

Rathaus im ehemaligen Franziskanerkloster:

Der Bürgermeisterhof ist nicht nur eines der ältesten Baudenkmäler Salzwedels (1543), sondern durch seine zentrale Lage an der Burgstrasse auch ein natürlicher Treffpunkt für Einwohner und Besucher der Stadt. Über die Jahre verfiel das Fachwerkensemble zusehends und stand, wie viele Gebäude in der Fußgängerzone, komplett leer, als eine Handvoll engagierter Salzwedlerinnen und Salzwedler es Ende 2020 mit Privatmitteln kaufte, um diesen für die Stadt identitätsstiftenden Ort nicht zum Spekulationsobjekt verkommen zu lassen:

Erhaltener Bergfried der Burg Salzwedel und Ehrenhalle zum Gedenken an die Gefallenen im Ersten Weltkrieg:

Blick zur Mönchskirche vom Burggelände aus:

Katholische Pfarrkirche St. Lorenz:

Jenny-Marx-Haus:

Danneil-Museum in der ehemaligen Propstei:

Evangelische Marienkirche:

Hungerturm:

Alte Münze:

Karlsturm:

Historischer Wasserturm:

Neuperver Tor:

Feuerwehrwache mit Schlauchturm:

Amtsgericht und ehemaliges Rathaus:

Löwen-Apotheke:

Alle Aufnahmen entstanden bei einem Tagesbesuch am 04.07.2025.

WINSEN (LUHE)

(37.000 Einwohner, 5 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des Landkreises Harburg in Niedersachsen und eine selbständige Gemeinde. Die Mittelstadt ist nach Seevetal und Buchholz in der Nordheide die drittgrösste Gemeinde und zugleich (nach Buchholz in der Nordheide) zweitgrösste Stadt des Landkreises und gehört zur Metropolregion Hamburg. Winsen (Luhe) ist eine Stadt mit langer Geschichte. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1158 zurück. Unter der Regentschaft des Welfen Heinrich der Löwe wurde Winsen erstmals in einer Urkunde des Bistums Verden erwähnt. Zu dieser Zeit hiess der Ort Winhusen, später entstand daraus verkürzt Winsen. Die Winsener Geschichte spiegelt sich in vielen Bauwerken wider. 1315 wurde das Winsener Schloss erstmals urkundlich erwähnt. Grabungsfunde bestätigen, dass das Schloss schon vorher bestand und ausgebaut wurde. Die erste Erwähnung des Stifts St. Georg geht auf das Jahr 1405 zurück. Um 1415 wurde mit dem Neubau der heute noch stehenden gotischen St. Marienkirche begonnen. Im Jahr 1528 vernichtete ein Stadtbrand mit Ausnahme von Schloss, Kirche und Franziskanerkloster die ganze Stadt. Im Jahr 1585 fielen dem zweiten Stadtbrand wiederum grosse Teile der Stadt zum Opfer. 1592 erhielt die Herzogin Dorothea das Schloss als Witwensitz. Sie liess es erneuern und 1599 den Marstall bauen. Seitdem haben diese Gebäude ihre heutige Gestalt. Im Jahr 1896 erfolgte der Neubau des Rathauses, das alte Rathaus wurde 1928 abgerissen. Als Folge der Zusammenlegung des Kreises Winsen mit dem Landkreis Harburg verlor Winsen 1932 vorübergehend den Kreissitz an Harburg. Nachdem das Landratsamt in Harburg durch einen Bombentreffer im Jahr 1944 zerstört wurde, kehrte die Kreisverwaltung zunächst vorläufig, durch Kreistagsbeschluss im Jahre 1958 dann endgültig nach Winsen zurück. Danach wurde in Winsen ein neues Kreishaus errichtet. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die aufstrebende Entwicklung Winsens vornehmlich durch die verkehrsgünstige Lage in der Nähe Hamburgs und den Zuzug auch vieler Heimatvertriebener und Flüchtlinge begünstigt. 1972 wurden im Rahmen einer Gebietsreform 13 umliegende Dörfer mit der Stadt Winsen vereinigt. Im Jahr 2006 richtete Winsen die dritte Niedersächsische Landesgartenschau unter dem Motto „Eine blühende Fantasie“ aus. Die Veranstaltung endete mit 536.000 Besucherinnen und Besuchern und der Übergabe der 22 ha grossen Parklandschaft an die Winsener Bevölkerung. Ein grosser Teil des ehemaligen Landesgartenschaugeländes trägt heute die Bezeichnung Luhegärten. 2008 beging Winsen sein 850-jähriges Stadtjubiläum und war Ausrichter für das 28. Landesfest Tag der Niedersachsen.

Bahnhof-Empfangsgebäude:

Stadthalle:

Ehemalige Kapelle St. Georg mit dem ehemaligen Leprosenhospital St. Georg:

Finanzamt:

Ehemaliges Postamt:

Rathaus:

Alte Ratsapotheke:

Evangelische St. Marien-Kirche:

Museum im Marstall:

Winsener Schloss:

Amtsgericht:

Schlossplatz:

Skulptur Die Goldene Gans:

Brücken über das Luheband – Flutmulde der Luhe mit Luhepromenade:

Fähre Hoopte – Zollenspieker:

Zollenspieker Fährhaus (Hamburg-Kirchwerder) auf der gegenüberliegenden Elbeseite:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 30.06.2025.

Users Today : 125

Users Today : 125 Users Yesterday : 857

Users Yesterday : 857