Norddeutschland

SALZGITTER

(105.000 Einwohner, 93 m ü. NHN) ist eine Grossstadt im nördlichen Harzvorland, im Südosten des Landes Niedersachsen. Die kreisfreie Stadt ist Sitz der Salzgitter AG und bildet mit den Städten Braunschweig und Wolfsburg eine Regiopolregion und eines der neun Oberzentren des Landes. Sie ist Bestandteil der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Salzgitter besteht in seiner jetzigen Form seit 1942 und war eine der wenigen neuen Stadtgründungen in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Stadtgebiet von Salzgitter besteht aus sieben Ortschaften, die sich aus insgesamt 31 Stadtteilen zusammensetzen. Jede Ortschaft hat als Gremium einen von der wahlberechtigten Bevölkerung gewählten Ortsrat mit einem Ortsbürgermeister. Mit einer Fläche von 223,93 km² gehört die Stadt zu den flächengrössten Städten Deutschlands. Im Gegensatz zu historisch gewachsenen Städten, die sich meist um ein Zentrum entwickelten, gibt es hier keine Kernstadt. Nur Salzgitter-Lebenstedt kann wegen seiner Grösse (als weitaus bevölkerungsreichster Stadtteil) und Lage sowie wegen des Sitzes der Verwaltung eine gewisse Leitungsfunktion für sich beanspruchen. Salzgitter kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, die schon weit vor der Stadtgründung begann und bis in die jüngste Zeitgeschichte reicht.

Ortschaft Süd – Salzgitter-Bad

Seinen Namen erhielt die Siedlung vom benachbarten Dorf und heutigen Stadtteil Gitter (erste Nennung 1347 als up dem solte to Gytere). Vieles spricht dafür, dass Salzgitter im Mittelalter Stadtrecht hatte, doch fehlt der eindeutige Quellennachweis. Nach dem Ende der Hildesheimer Stiftsfehde wurde Salzgitter 1523 braunschweigisch. Später gehörte Salzgitter zum Bistum Hildesheim. Bei dessen Übergang an Preussen 1803 wurden Stadtrechte bestätigt, doch bereits 1815, als Salzgitter dem Königreich Hannover einverleibt wurde, erneut aberkannt. 1830 wurde in Salzgitter ein Solbad eingerichtet.Mit dem Übergang des Königreichs Hannover an Preußen (Provinz Hannover) 1866 wurde Salzgitter eine preußische Kommune, die im Jahre 1929 erneut die Stadtrechte erhielt. Zuvor waren die Ansiedlung Vorsalz (1926) und derSalinenbezirk Liebenhall (1928) eingemeindet worden. Die Stadt gehörte zum Landkreis Goslar und umfasste neben der Kernstadt Salzgitter auch einige kleine heute nicht mehr abgrenzbare Siedlungen zum Beispiel Gittertor. 1936 erfolgte die Eingliederung des Dorfes Kniestedt. Wegen des äusserst grossen Eisenerzvorkommens in Salzgitter, das schon 1310 erstmals erwähnt wurde, gründeten die Nationalsozialisten 1937 die Reichswerke-AG (Hermann Göring Werke) für Erzbergbau und Eisenhütten. 1938 wurde die benachbarte Gemeinde Gitter eingegliedert. Damit sich das Werk wirtschaftlich gut entwickeln konnte, war eine einheitliche Verwaltungsstruktur im gesamten Raum erforderlich. Daher wurde gemäss Verordnung über Gebietsbereinigungen im Raume der Hermann-Göring-Werke Salzgitter 1941 mit Wirkung zum 1. April 1942 verfügt, einen einheitlichen Stadtkreis (kreisfreie Stadt) zu bilden. Zu diesem Zweck wurden die Stadt Salzgitter und die ebenfalls zum Landkreis Goslar gehörigen Gemeinden Beinum, Flachstöckheim, Gross-Mahner, Hohenrode, Ohlendorf und Ringelheim sowie 21 zum braunschweigischen Landkreis Wolfenbüttel gehörige Gemeinden zum Stadtkreis Watenstedt-Salzgitter vereinigt. 1951 wurde die Stadt in „Salzgitter“ umbenannt, der bisherige Stadtteil Salzgitter erhielt den Zusatz Bad („Salzgitter-Bad“), wegen des dort bestehenden Solebads. Heutiges Zeichen der reichen Sole ist das Thermalsolbad und der Gradierpavillon im Rosengarten:

Empfangsgebäude des Bahnhofs Salzgitter-Bad:

Kniestedter Kirche:

Kniestedter Herrenhaus:

Bismarckturm:

Wegweiser am Bismarckturm:

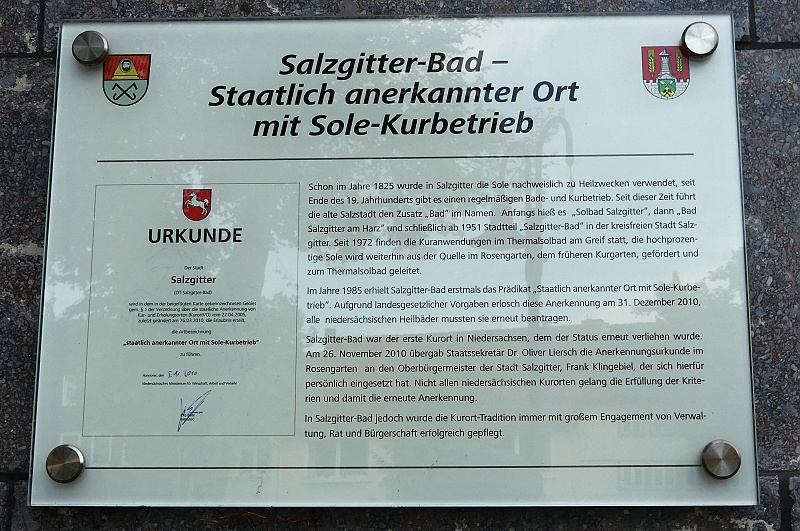

Kleines Rathaus und Informationstafel über Salzgitter-Bad:

Gradierpavillon im Rosengarten:

Garssenhof:

Tillyhaus:

Wildschwein-Skulptur am Rosengarten:

Evangelische St.-Mariae-Jacobi-Kirche:

Katholische Pfarrkirche St. Marien:

Altes Steinhaus:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzaufenthalts am 24.07.2025.

UELZEN

(5.450 Einwohner, 87 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises im Nordosten Niedersachsens und Teil der Metropolregion Hamburg. Unter dem Namen Löwenwalde erhielt Uelzen 1270 das Stadtrecht und im Jahr 1374 trat die Stadt der Hanse bei. Durch diese Mitgliedschaft erlebte Uelzen eine wirtschaftliche Blütezeit und kam als wichtiger Warenumschlagplatz für den gesamten nordeuropäischen Handel zu Wohlstand. Ein grosser Brand im Jahr 1646 zerstörte jedoch den Grossteil der Stadt, wovon diese sich nur langsam wieder erholte. Die Wende kam schliesslich im Jahr 1847 mit dem Anschluss der Stadt Uelzen an die Bahnstrecke Hamburg – Hannover. Mit dieser Anbindung wurde Uelzen in den kommenden Jahren zum bedeutenden Bahnknotenpunkt und schaffte einen erneuten wirtschaftlichen Aufschwung. Im Zweiten Weltkrieg erlitt Uelzen abermals weitgehende Zerstörungen des Stadtgebiets, wovon noch heute das enge Nebeneinander von Alt- und Neubauten zeugt. Die Stadt Uelzen und der gleichnamige Landkreis haben sich seither aber stark weiterentwickelt und besitzen heute vor allem in der deutschen Agrarindustrie und Lebensmittelherstellung eine bedeutende Stellung:

Hundertwasser-Bahnhof (31.05.2017):

Wasserturm Ebstorfer Strasse:

Katasteramt Lüneburg:

Evangelische Heilig-Geist-Kapelle:

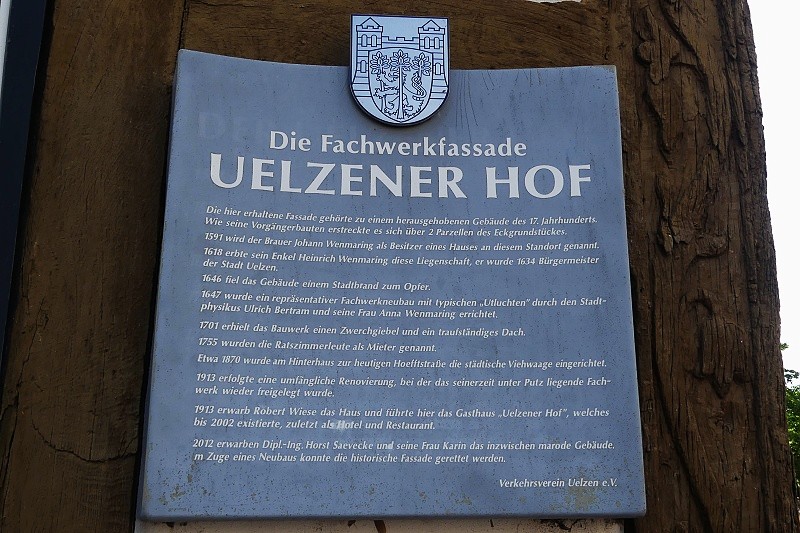

Ehemaliger Uelzener Hof aus dem 17. Jahrhundert:

St.-Marien-Kirche:

Probstei:

Neues Schauspielhaus:

Museum Uelzen:

Kaiserliches Postamt:

Städtisches Bauamt – erbaut als dritte Stadtschule 1852:

Dat Nige Hus – Ratsweinhandlung:

Altes Rathaus:

City Hotel Stadt Hamburg:

Haus Töbing:

Neues Rathaus:

Amtsgericht:

Ehemaliger Wasserturm (Hans-Hergot-Thurm):

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 19.07.2025…Ausnahmen in Klammern).

ESCHEDE

(5.450 Einwohner, 87 m ü. NHN) ist eine Gemeinde zwischen Celle und Uelzen, am Rand des Naturparks Südheide, in der Lüneburger Heide. Eschede gehört zum Landkreis Celle in Niedersachsen. Eschede entwickelte sich über Jahrhunderte als Siedlung in der Südheide. Anfang des 20. Jahrhunderts (um 1907) galt der Ort als Aufsteigerdorf mit Bestrebungen zur Kleinstadt. Im Jahr 1940 wurde in Eschede ein Kriegsgefangenenlager errichtet. Am 21.2.1945 explodierte am Bahnhof ein vollbeladener Munitionszug. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Kaum ein Haus bleibt von der Druckwelle verschont. Eschede wird ab Ende Januar Knotenpunkt für Flüchtlingstrecks aus den Ostgebieten. Am 12./13. April rücken amerikanische Truppen ein, britische Besatzer folgen. 1967 wurde die Samtgemeinde Eschede als erste ihrer Art im Landkreis Celle gegründet. In ihrer heutigen Form besteht sie seit der niedersächsischen Gebietsreform von 1973/74. Eschede ist weltweit bekannt für das schwerste Zugunglück der Bundesrepublik Deutschland. Ein Ermüdungsriss in einem Radreifen führte bei einer Geschwindigkeit von etwa 200 km/h zur Entgleisung des ICE Wilhelm Konrad Röntgen. Der Zug kollidierte mit einer Brücke, die daraufhin einstürzte. 101 Menschen verloren ihr Leben, 105 wurden verletzt. Am Ort der Katastrophe wurde 2001 eine Gedenkstätte eingeweiht. Dort stehen 101 Kirschbäume – einer für jedes Opfer – sowie eine Granitwand mit den Namen der Verstorbenen.

Bahnhof-Empfangsgebäude:

Kaiserliches Postamt:

Markmanns Spielzeugstuben:

Evangelische Johanniskirche:

Hotel Deutsches Haus:

Haus Mertens:

(Altes) Rathaus der Gemeinde Eschede:

Flohrmühle:

Informationstafel Ortsmitte:

Escher Musenmöhl:

Gedenkstätte:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 19.07.2025.

ECKERNFÖRDE

(21.500 Einwohner, 3 m ü. NHN) ist eine über 700 Jahre alte deutsche Hafenstadt an der westlichen Ostsee im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Das Gründungsjahr der Stadt Eckernförde ist nicht bekannt. Der Name ist zuerst aus den Jahren 1197, 1222 und 1288 im Zusammenhang mit den Namen Godescalcus de Ekerenvorde und Nikolaus de Ekerenvorde überliefert. Der dänische König liess gegen Ende des 12 Jahrhunderts zum Schutz des in nord-südlicher Richtung über den schmalen Durchlass zwischen Windebyer Noor und offener Bucht verlaufenden Handelsweges eine Burg errichten. Sie wird 1231 im Liber Census Danial Waldemars II. als Ykernaeburgh erwähnt. In einer Urkunde von 1302 wird Eckernförde dann zweifelsfrei als Stadt bezeichnet. Im 15. und 16. Jahrhundert verlagert sich der Handel im Gefolge des wirtschaftlichen Aufschwungs der Stadt Rendsburg mehr in ost-westliche Richtung, wodurch Eckernförde zur Hafenstadt mit privilegiertem Zwischenhandel wird. Durch die Ausweitung des Seehandels kommt es nun auch zu eigenem Schiffbau. Daneben spielen bis ins 17. Jahrhundert hinein der Fischfang und das Brauwesen eine bedeutende wirtschaftliche Rolle. In der wechselvollen Geschichte erlebt die Stadt um die Mitte des 18. Jahrhundert ihre erste wirtschaftliche Blütezeit. Eckernförder Kaufleute betätigen sich überwiegend als Reeder. Die Familie Otte nimmt eine herausragende Stelle ein. Von den im Jahre 1758 in Eckernförde beheimateten 36 Handelsschiffe nennt sie 17 ihr Eigen. Die Familie Otte gründet neben Ziegeleien und einer Wollfabrik die aufeinander folgenden Fayence-Manufakturen in Criseby und Eckernförde (bis 1780), deren Produkte internationalen Ruf erlangen und noch heute sehr begehrt sind. Eine mysteriöse Figur der Eckernförder Geschichte ist der Graf von Saint Germain, der seit 1780 gemeinsam mit dem dänischen Statthalter, Landgraf Carl von Hessen, im Alchemistenturm auf Louisenlund experimentierte. Er stellte goldähnliches Metall her und arbeitete an der Entwicklung von Farben, die jedoch die angestrebte Haltbarkeit nicht erreichten. Für diese Produktion kaufte der Landgraf die aufgelassenen Otteschen Fabriken und stellte sie dem Grafen zur Verfügung. Auch das Rezept eines Gesundheitstees, den er herstellte, ist überliefert. Der Graf von Saint Germain starb am 27. Februar 1784 in Eckernförde und wurde im Grab Nr. 1 in der Sankt-Nicolai-Kirche beigesetzt. Eckernförde ist das älteste Bad der Nordmark, gegründet 1831 in Borby. Die Entwicklung des Fremdenverkehrs, der heute in der Stadt eine besondere Rolle spielt, nimmt damit ihren Anfang. Die Fischerei und die Fischverarbeitungsindustrie ist dann um 1900 dominierender Wirtschaftsfaktor. Etwa ein Drittel der circa 6.000 Einwohner lebt von der Fischerei. Eckernförde ist Garnisonsstandort, die militärische Präsenz beginnt 1912 mit der Errichtung des Schiessstandes für die kaiserliche Torpedowerkstatt in Friedrichsort. 1936 bezieht die Marine die Anlagen in Carlshöhe. Bei Kriegsende hat die Torpedoversuchsanstalt rund 7.000 Beschäftigte.

Empfangsgebäude des Bahnhofs:

Amtsgericht:

Altes Postamt:

Eckernförder Zeitung in der Kieler Strasse 55:

Ritterburg:

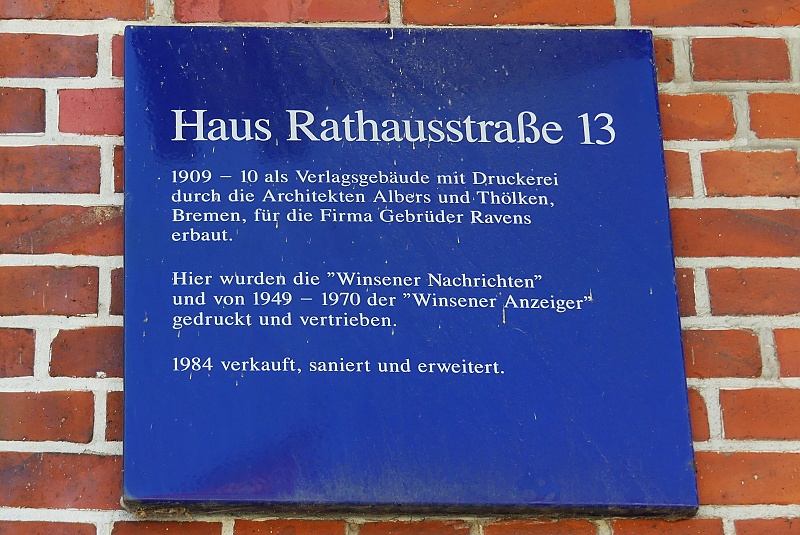

Ehemaliges Verlagshaus J. C. Schwensen von 1907 am Rathausmarkt 1 – über Generationen hinweg war die Familie Schwensen (später die Familie Blenckner) Herausgeber der Eckernförder Zeitung. Der Verlag war jahrzehntelang eine zentrale Institution in der Stadt:

Neues Rathaus:

Altes Rathaus und heutiges Museum der Stadt Eckernförde:

Kaffeehaus + Konditorei Heldt:

Evangelische St.-Nicolai-Kirche:

Siemsen-Speicher:

Rundsilo:

Holzbrücke:

Blick von der Holzbrücke in den Innen- und Aussenhafen:

Ehemalige Siegfriedwerft – heute Hotel und Restaurant:

Evangelische Borbyer Kirche:

Finanzamt – Altes Seminar:

Blick vom Petersberg Richtung Süden über die Dächer Borbys hinweg auf Hafen, Altstadt und Rundsilo Eckernfördes:

Alter Leuchtturm Hafen:

Neuer Leuchturm Hafeneinfahrt Eckernförde:

Marinehafen:

Alte Fischräucherei und Museum:

Stadtbücherei:

Stadthalle:

Süderschanzendenkmal zur Erinnerung an das Gefecht von Eckernförde am 5. April 1849:

Ehemalige Torpedoversuchsanstalt:

Leuchtturm Eckernförde:

Altes Leuchtfeuer Eckernförde:

Hotel Alte Fischereischule – erbaut als Jugendwohnheim, das am 1. April 1955 nach zweijähriger Bauzeit bezogen werden konnte:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 11.07.2025.

WINSEN (LUHE)

(37.000 Einwohner, 5 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des Landkreises Harburg in Niedersachsen und eine selbständige Gemeinde. Die Mittelstadt ist nach Seevetal und Buchholz in der Nordheide die drittgrösste Gemeinde und zugleich (nach Buchholz in der Nordheide) zweitgrösste Stadt des Landkreises und gehört zur Metropolregion Hamburg. Winsen (Luhe) ist eine Stadt mit langer Geschichte. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1158 zurück. Unter der Regentschaft des Welfen Heinrich der Löwe wurde Winsen erstmals in einer Urkunde des Bistums Verden erwähnt. Zu dieser Zeit hiess der Ort Winhusen, später entstand daraus verkürzt Winsen. Die Winsener Geschichte spiegelt sich in vielen Bauwerken wider. 1315 wurde das Winsener Schloss erstmals urkundlich erwähnt. Grabungsfunde bestätigen, dass das Schloss schon vorher bestand und ausgebaut wurde. Die erste Erwähnung des Stifts St. Georg geht auf das Jahr 1405 zurück. Um 1415 wurde mit dem Neubau der heute noch stehenden gotischen St. Marienkirche begonnen. Im Jahr 1528 vernichtete ein Stadtbrand mit Ausnahme von Schloss, Kirche und Franziskanerkloster die ganze Stadt. Im Jahr 1585 fielen dem zweiten Stadtbrand wiederum grosse Teile der Stadt zum Opfer. 1592 erhielt die Herzogin Dorothea das Schloss als Witwensitz. Sie liess es erneuern und 1599 den Marstall bauen. Seitdem haben diese Gebäude ihre heutige Gestalt. Im Jahr 1896 erfolgte der Neubau des Rathauses, das alte Rathaus wurde 1928 abgerissen. Als Folge der Zusammenlegung des Kreises Winsen mit dem Landkreis Harburg verlor Winsen 1932 vorübergehend den Kreissitz an Harburg. Nachdem das Landratsamt in Harburg durch einen Bombentreffer im Jahr 1944 zerstört wurde, kehrte die Kreisverwaltung zunächst vorläufig, durch Kreistagsbeschluss im Jahre 1958 dann endgültig nach Winsen zurück. Danach wurde in Winsen ein neues Kreishaus errichtet. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die aufstrebende Entwicklung Winsens vornehmlich durch die verkehrsgünstige Lage in der Nähe Hamburgs und den Zuzug auch vieler Heimatvertriebener und Flüchtlinge begünstigt. 1972 wurden im Rahmen einer Gebietsreform 13 umliegende Dörfer mit der Stadt Winsen vereinigt. Im Jahr 2006 richtete Winsen die dritte Niedersächsische Landesgartenschau unter dem Motto „Eine blühende Fantasie“ aus. Die Veranstaltung endete mit 536.000 Besucherinnen und Besuchern und der Übergabe der 22 ha grossen Parklandschaft an die Winsener Bevölkerung. Ein grosser Teil des ehemaligen Landesgartenschaugeländes trägt heute die Bezeichnung Luhegärten. 2008 beging Winsen sein 850-jähriges Stadtjubiläum und war Ausrichter für das 28. Landesfest Tag der Niedersachsen.

Bahnhof-Empfangsgebäude:

Stadthalle:

Ehemalige Kapelle St. Georg mit dem ehemaligen Leprosenhospital St. Georg:

Finanzamt:

Ehemaliges Postamt:

Rathaus:

Alte Ratsapotheke:

Evangelische St. Marien-Kirche:

Museum im Marstall:

Winsener Schloss:

Amtsgericht:

Schlossplatz:

Skulptur Die Goldene Gans:

Brücken über das Luheband – Flutmulde der Luhe mit Luhepromenade:

Fähre Hoopte – Zollenspieker:

Zollenspieker Fährhaus (Hamburg-Kirchwerder) auf der gegenüberliegenden Elbeseite:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 30.06.2025.

LUDWIGSLUST

(11.900 Einwohner, 34 m ü. NHN) ist eine Kleinstadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist Verwaltungssitz des Amtes Ludwigslust-Land, selbst aber amtsfrei. Die Stadt ist eines der 18 Mittelzentren des Landes und liegt in der Metropolregion Hamburg. Der Ursprung der Barockstadt liegt 500 Jahre zurück in einem Gut mit dem Namen Klenow. In der wald- und wiesenreichen Gegend rund um den Ort konnten die Herzöge ihrer Jagdleidenschaft hervorragend nachgehen. Deshalb liess Christian Ludwig der Zweite hier von 1731 bis 1734 ein Jagdschloss erbauen, dem Herzog Friedrich Franz 1754 den klangvollen Namen Ludwigslust gab. Hinter dem Jagdschloss wurde wenig später der erste Park angelegt. Johann Joachim Busch, einer der verdienstvollen Baumeister, begann 1765 mit dem Bau der Hofkirche, heute die Stadtkirche. Sieben Jahre später verlagerte Herzog Friedrich der Fromme, der Nachfolger von Christian Ludwig, seine Residenz von Schwerin nach Ludwigslust. Aus diesem Grund wurde zwischen 1772 und 1776 das Residenzschloss gebaut. Die Bauplanung von Ludwigslust wurde nicht dem Zufall überlasse. Alle Strassen sollten strahlenförmig auf das Schloss zulaufen. Auch die Häuser durften nicht grösser als das Schloss sein. So durfte in der Schlossstrasse niemand privat bauen. Auch der Park wurde systematisch angelegt und seine Wege führen ebenso strahlenförmig zum Schloss wie die der Stadt. Nachdem der Herzog das Schloss nach der Fertigstellung 1776 bezogen hatte, liess er das Hauptgebäude des Jagdschlosses abreissen. In dieser Zeit entstanden im Schlosspark eine Reihe architektonischer, heute noch vorhandener Anziehungspunkte. Johann Joachim Busch lockerte die geometrisch gegliederte Parkanlage durch verschiedene Wasserspiele auf. Diese kann man heute noch bei einem Spaziergang durch den Park bewundern. Auch das Schweizerhaus, das Busch für die Herzogin Luise erbaute, ist heute noch erhalten. 1804 wurde im Park eine katholische Kirche erbaut, die unter Baumeister Seydewitz begonnen und unter Barca 1808 vollendet wurde. Das Interessante an dem neugotischen Bau sind seine Kirchenfenster. Sie bestehen aus Resten des wegen Baufälligkeit abgerissenen Hamburger Doms. 1876 erhielt Ludwigslust dann Stadtrecht. Die Stadt wurde mit allen für sie wichtigen Institutionen erweitert. So wurde die erste Sparkasse in Ludwigslust 1884 errichtet und das Wasserwerk 1898 in Betrieb genommen. Das Stiftsgelände, welches 1851 als Diakonissen- und Krankhaus Stift Bethlehem gegründet worden ist, bekam weitere Häuser hinzu. Die Bahnstrecken des 1844 erbauten Bahnhofes wurden nach und nach ausgeweitet. Und auch das Hotel de Weimar, welches 1773 erbaut wurde, wird nun wieder als Hotel genutzt.

Bahnhof-Empfangsgebäude:

Bahnwasserturm:

Evangelische Stiftskirche:

Wasserturm Ludwigslust:

Bronzestatue Reitende Alexandrine:

Amtsgericht:

Stadthalle:

Polizeiinspektion Ludwigslust mit Sendemast:

Ägyptisches Friedhofstor:

Evangelische Stadtkirche:

Schloss Ludwigslust:

Rund ums Schloss – Kaskaden, Stadthäuser für Hofbeamte, Prinzenpalais, Alte Wache, Kleiner Marstall, Spritzenhaus, Statue von Friedrich Franz I.:

Katholische Kirche St. Helena und Andreas im Schlosspark:

Rathaus mit Stadtbibliothek:

Altes Postamt:

Alter Feuerwehrschlauchturm:

Stadtplan am Bahnhof:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 21.06.2025.

PREETZ

(16.500 Einwohner, 24 m ü. NHN) ist eine Kleinstadt südöstlich von Kiel im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. Preetz ist aufgrund der einstmals bedeutenden Berufsstände der Schuhmacher auch als Schusterstadt bekannt und die grösste Stadt im Kreis. Sie verdankt ihren Namen und ihre Existenz dem Wasser: Das wendische po rece (am Fluss), aus dem mit der Zeit Preetz wurde, macht deutlich, dass die Lage an einer Furt der Schwentine auf der Strecke von Kiel nach Lübeck den Ort seit jeher definierte. 1211/12 wurde das Kloster Preetz gegründet, das seit 1261 am heutigen Ort besteht, während der Reformation in ein adeliges Damenstift umgewandelt wurde und die Geschichte der Stadt bis ins 19. Jahrhundert hinein stark bestimmt hat. Bis 1867, als Schleswig-Holstein preussisch wurde, war das Kloster mit der Verwaltung von Preetz betraut, und völlig unabhängig wurde der Ort erst mit der Verleihung des Stadtrechts im Jahr 1901. Der weitläufige Klosterkomplex nördlich der Innenstadt ist für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Ausserhalb der Klostermauern entstand mit der Zeit eine blühende Handwerkskultur – 1850 arbeiteten in der Stadt Preetz 160 selbständige Schuhmachermeister, 360 Schuhmachergesellen sowie 160 Schuhmacherlehrlinge. Wenngleich es mit dem Gewerbe im Laufe der Industrialisierung bergab ging und zwischenzeitlich die Fleisch- und Wurstherstellung zum bestimmenden Industriezweig vor Ort wurde, ist Preetz bis heute als Schusterstadt bekannt. Direkt auf dem Marktplatz erinnert seit 2004 eine humoristische Schusterskulptur von Bernd Maro an diese Tradition, und auf dem Feldmannsplatz steht bereits seit 1964 die von der Sylter Künstlerin Ursula Hensel-Krüger gestaltete Bronzestatue eines Schusterjungen. Die seit 1846 bestehende Holzschuhmacherei Lorenz Hamann informiert in der Wakendorfer Strasse 17 nicht nur über das jahrhunderte alte Gewerbe, sondern bietet auch die Möglichkeit, Erzeugnisse direkt vor Ort zu kaufen. Auch das 1993 eingerichtete Heimatmuseum Preetz ibeschäftigt sich mit dem Schusterhandwerk, hat aber auch andere Attraktionen zu bieten. Es informiert ebenso über die Vor- und Frühgeschichte des Preetzer Raums und beherbergt eine bedeutende Privatsammlung von Papiertheatern sowie Wechselausstellungen. Die Niederdeutsche Bühne Preetz widmet sich der Pflege der niederdeutschen Sprache und führt in jeder Spielzeit drei Stücke sowie ein hochdeutsches Weihnachtsmärchen auf. Von architektonischem Interesse sind die Stadtkirche im Süden der Innenstadt sowie, etwas ausserhalb des Stadtzentrums, der expressionistische Wohnwasserturm.

Bahnhof Empfangsgebäude:

Wohnwasserturm:

Rathaus:

Stadtbücherei:

Altes Amtsgericht:

Evangelische Stadtkirche:

Grothkopf’sches Haus:

Altes Speichergebäude mit Aussichtstürmchen:

Alter Speicher von 1888 mit modernem Aufbau:

Bronzeskulptur Schusterjunge:

Königlich Priviligierte Apotheke:

Ehemaliges Postgebäude:

Schusterdenkmal auf dem Marktplatz:

Alte Färberei:

Brücke über die Schwentine:

Holzschuhmuseum:

Die Alte Schwentine:

Das Adelige Kloster Preetz:

Gasthaus Fleischwerk:

Burow’sches Haus – ehem. Circus-Museum – jetzt Heimatmuseum:

Der wahrscheinlich grösste Holzpantoffel der Welt:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 20.06.2025.

MALENTE

(10.900 Einwohner, 32 m ü. NHN) ist eine Gemeinde im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein und ein anerkannter Kur- und Erholungsort. Malente besteht aus drei Ortsteilen (Bad Malente-Gremsmühlen, Neversfelde, Rachut) und neun Dorfschaften (Benz, Kreuzfeld, Krummsee, Malkwitz, Neukirchen, Nüchel, Sieversdorf, Söhren und Timmdorf). Der ca. 7.500 Einwohner zählende Hauptort wuchs, wie der Doppelname erkennen lässt, aus zwei Orten zusammen. Malente, im Jahre 1215 erstmals erwähnt, war eine wendische Siedlung, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts unbedeutend blieb. Gremsmühlen hingegen, dessen Mühlenanlage schon seit dem Jahr 1280 nachweisbar ist, besass durch seine hervorragende Lage am Dieksee schon frühzeitig eine Bedeutung als Ausflugsort. Durch den Bau der Eisenbahnlinie (1866) wurden beide Orte verkehrsmässig gut für den Tourismus erschlossen und vereinigten sich später zu einem Ort. Bad Malente-Gremsmühlen liegt auf der Landbrücke zwischen dem 560 Hektar grossen Kellersee und dem 380 Hektar grossen Dieksee, umgeben von Hügeln, Buchenwäldern, im Herzen einer besonders reizvollen Landschaft, der Holsteinischen Schweiz. Seit 1955 ist Malente-Gremsmühlen das nördlichste Kneipp-Heilbad. 1996 erhielt Malente-Gremsmühlen das Prädikat „Bad”. Zunehmend ist Bad Malente-Gremsmühlen auch im Bereich des Sports bekannt geworden. Seit jeher gehen insbesondere von dem Sport- und Bildungszentrum des Landessportverbandes und dem Uwe Seeler Fußball Park, der Fußballschule des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes, viele Impulse sowohl in den Breiten- als auch in den Spitzensport aus.

Bahnhof Bad Malente-Gremsmühlen:

Holzbergturm in Neversfelde:

Aussicht vom Aussichtsturm in Richtung Bad Malente, Kellersee und Bungsberg:

Sitz der Gemeindewerke Malente:

Evangelische Maria-Magdalenen-Kirche:

Wasserturm Bad Malente-Gremsmühlen:

Rathaus der Gemeinde Malente in der Bahnhofstrasse:

Alte Post Malente:

Im Wildpark Malente…hier ein Rothirsch im Bast und eine Rothirschkuh:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 17.06.2025.

LÜTJENBURG

(5.500 Einwohner, 33 m ü. NHN) ist eine Stadt im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. Sie ist Verwaltungssitz des Amtes Lütjenburg. Nach § 2 der (Landes)-Verordnung zum Zentralörtlichen System vom 5. September 2019 ist Lütjenburg gemäss Landesentwicklungsplan als Unterzentrum eingestuft. Der Stadtname leitet sich vermutlich vom Plattdeutschen lütt ab, das klein bedeutet und kann als bei der kleinen Burg/ Siedlung übersetzt werden. Die Geschichte Lütjenburgs begann mit einer befestigten Siedlung der Wagrier am grossen Binnensee. Sie nutzten ihn als Hafen für Raubzüge nach Dänemark. Aus diesem Grund wurde der Ort oft von Dänen überfallen bis er im 12. Jahrhundert unter deutsche Herrschaft gebracht werden konnte. Zu dieser Zeit entstand der erste Kirchenbau, in dessen Umkreis sich bald eine kleine Stadt entwickelte. Ihre Wirtschaft basierte auf Landwirtschaft, Handwerk und Handel. Sie war immer Mittelpunkt und Handelspunkt des ländlichen Umlands. Der Luftkurort beeindruckt seine Besucher mit einem historischen Marktplatz, dem barocken Rathaus, der St. Michaeliskirche und dem mittelalterlichen Färberhaus. Der im Jahre 1898 erbaute Bismarckturm ragt weit über die Dächer dieser Bilderbuchstadt und öffnet den Blick über das ostholsteinische Hügelland und die Ostsee bis zu den dänischen Inseln. Er ist das Wahrzeichen der Stadt.

Evangelische Sankt-Michaelis-Kirche:

Altes Pastorat – heutige Stadtbücherei:

Apotheke am Markt:

Ehemaliges Färberhaus – Standesamt:

Bürgerbrunnen Hein Lüth:

Rathaus:

Alte Schmiede:

Katholische Sankt-Bonifatius-Kirche:

Bismarckturm Lütjenburg:

Blick vom Vogelberg auf Lütjenburg:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 17.06.2025.

GLÜCKSTADT

(11.400 Einwohner, 2 m ü. NHN) ist eine rechts der Unterelbe gelegene Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Sie ist nach Itzehoe die zweitgrösste Stadt im Kreis Steinburg, der zur Metropolregion Hamburg gezählt wird. Glückstadt ist überregional bekannt durch die traditionsreiche Matjes-Produktion und durch die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen, die die Elbmarschen in Holstein mit dem Elbe-Weser-Dreieck in Niedersachsen verbindet. Der dänische König Christian IV. gründete Glückstadt 1617, um einen strategischen Stützpunkt an der Elbe zu schaffen und dem aufstrebenden Hamburg Konkurrenz zu machen. Er wollte eine uneinnehmbare Festungs- und Hafenstadt errichten, was sich im Namen und Wappen der Stadt widerspiegelte. Glückstadt erlangte eine bedeutende Rolle als Residenzstadt und Garnison für Schleswig-Holstein, war im 17. Jahrhundert ein internationaler Hafen- und Handelsplatz und überstand erfolgreich eine Belagerung während des Dreissigjährigen Krieges. Die Stadt erfuhr nach der Schleifung der Befestigungsanlagen 1814/16 und der Preussischen Annexion 1867 einen Strukturwandel, behielt aber bis heute ihren einzigartigen, nach niederländischem Festungsprinzip angelegten Stadtgrundriss und ein historisches Stadtbild. Glückstadt konnte nie mit Hamburg ernsthaft konkurrieren. Ein Grund dafür ist natürlicher Art. Vor der Zufahrt zum Glückstädter Hafen liegt in der Elbe die Rhinplate. Die ursprünglich kleine Sandbank wuchs zu einer ausgedehnten Insel und erschwerte damit zusehends die Zufahrt zum Hafen für die immer grösser werdenden Seeschiffe. Grösster Arbeitgeber ist heute eine Papierfabrik. Zu den Projekten des Landes gehört der Anschluss Glückstadts an die A 20, die bei Glückstadt durch einen Tunnel unter der Elbe durch nach Westen geführt werden soll. Im Gegensatz zu seinen anderen Städtegründungen hat Christian IV. nicht seinen eigenen Namen zum Teil des Stadtnamens gemacht. Er gab ihr den symbolischen Namen Glückstadt und die römische Göttin Fortuna auf der Weltkugel als Wappen. Nicht gesichert, aber schön ist die Legende dazu. Als bei einer Besichtigung vor Baubeginn gegenüber Christian IV. von seinem Stab immer wieder Zweifel an dem Projekt geäussert wurden, soll er auf Plattdeutsch ausgerufen haben: ”Dat schall glücken, dat mutt glücken un Glückstadt schall se heten”.

Bahnhof-Empfangsgebäude:

Ehemaliges Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Glückstadt:

Stellwerkmuseum:

Rantzau-Palais:

Ehemaliger Salzspeicher:

Turmhaus Wiebeke-Kruse-Turm:

Sperrwerk zwischen Binnen- und Aussenhafen:

Takraf-Hafenkran:

Binnenhafen:

Pegelturm:

Wasmer-Palais:

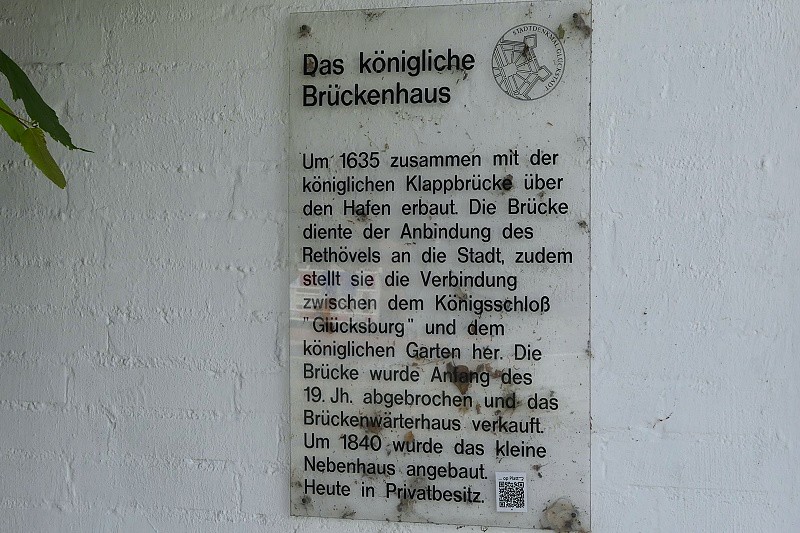

Königliches Brückenhaus – 1635 zusammen mit einer Klappbrücke gebaut, die früher den Hafen überquerte. Die Brücke verband die königlichen Gärten auf den Rethövel mit dem Königsschloss in der Stadt:

Königliche Apotheke – hier befand sich in dem klassizistischen, 1820 errichteten Bauwerk bis 1871 die Königliche Apotheke:

Stadtbücherei:

Evangelische Stadtkirche:

Rathaus:

Ehemaliges Kaiserliches Postamt:

Brockdorff-Palais – Detlefsen-Museum:

Königliches Zeughaus:

Wasserturm:

Oberfeuer:

Unterfeuer:

Überfahrt mit der Fähre nach Wischhafen mit dortiger Infotafel Elbquerung und Aussichtsplattform:

Rückfahrt nach Glückstadt mit dem Fähranleger:

Hinterm Deich:

Alle Aufnahmen entstanden während eines Tagesbesuchs am 13.06.2025.

Users Today : 352

Users Today : 352 Users Yesterday : 1054

Users Yesterday : 1054