Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten

12.03.2022: Die 1897 unter dem Namen Göttinger Volksbibliothek gegründete Stadtbibliothek Göttingens befindet sich seit 1980 in der Gotmarstrasse 8, dem ehemaligen Stadthaus in der Innenstadt. Das Gebäude diente während der NS-Zeit als städtisches Polizeigefängnis. Am 08.04.2008 wurde das Gebäude in Thomas-Buergenthal-Haus umbenannt. Der am 11.05.1934 in der Tschechoslowakei geborene Thomas Buergenthal ist Völkerrechtler und Jurist. Seine Mutter Gerda stammte aus Göttingen und auch er besuchte hier das Felix-Klein-Gymnasium. 1944 wurde seine Mutter in das Konzentrationslager Ravensbrück und er nach Ausschwitz-Birkenau deportiert. Sie schafften es beide zu Überleben und sahen sich im Dezember 1946 in Göttingen wieder. Nach dem Schulabschluss wanderte Thomas Buergenthal 1951 in die USA aus:

12.03.2022: Bereits 1304 wurde die Kirche St. Peter und Paul, heute auch Paulinerkirche genannt, geweiht. Damit ist sie die älteste gotische Hallenkirche in der Göttinger Altstadt. Ursprünglich war sie die Klosterkirche des Dominikanerordens. Nach der Reformation wurde das Kloster aufgelöst und als Schulgebäude genutzt. Als im Jahr 1732 unter Georg August, Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg und König von Großbritannien, die Idee einer Universitätsgründung in Göttingen reifte, wurde die Schule zur Keimzelle der 1737 eröffneten Georg-August-Universität. Das Kollegiengebäude wurde erweitert und die Kirche war eine Zeit lang Universitätskirche. Später wurde sie zum Bibliothekssaal umgebaut. Auch heute noch gehört die Kirche als Ausstellungs- und Vortragsraum zur Göttinger Universität:

12.03.2022: Im Stadtkern Göttingens hinter dem Alten Rathaus befindet sich die nach Johannes dem Täufer benannte St. Johanniskirche. Auf dem Platz, auf dem sich heute das gotische Sandsteingebäude befindet, existierte zunächst eine kleinere Vorgängerkirche, die im romanischen Stil im 12. Jahrhundert entstanden sein soll. Das Nordportal weist diesen Baustil noch nach. Der Baubeginn des Neubaus der Johanniskirche wird auf 1300 geschätzt. Das dreischiffige Langhaus wird auf 1320/30 datiert. Der gotische Bau ist 60 m lang und 19 m breit. Im Inneren der Kirche gehören zur alten Bausubstanz die Schlusssteine der Gewölbe, die mit Darstellungen Heiliger versehen sind. Die Gestaltung des Innenraumes ist das Ergebnis zahlreicher Renovierungen, die den jeweiligen Zeitgeist zum Ausdruck bringen. Wichtige Veränderungen sind 1896 (neugotische Gestaltung durch Conrad Wilhelm Haase) vorgenommen worden. An der Südwand des Altarraumes ist heute ein Altarbild mit der Kreuzigungsszene Jesu ausgestellt. Das Werk, das 1638 entstanden ist, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Gemalt von dem Mündener Maler Ludolph Büsing ist es als Altarbild konzipiert und war der Mittelteil eines Tryptichons, das 1638 in die Johanniskirche integriert worden ist. Auf der Empore, im westlichen Mittelschiff, befindet sich die grosse Orgel. Sie wurde 1954 und 1960 durch die Orgelbauwerkstatt Paul Ott erbaut. Sie umfasst 61 Register auf vier Manualen und Pedal. Auf dem massigen Westwerk befindet sich zentral zwischen Nord- und Südturm der Raum der Glocken, hier ist auch die grösste Glocke von Göttingen aus dem Jahre 1828 platziert. Die älteste Glocke stammt aus dem Jahr 1389, ist im Südturm aufgehängt und schlägt heute noch die Stunden:

12.03.2022: 1290 wurde mit dem Bau der St. Marienkirche in der Göttinger Neustadt begonnen, die 1318 dem Deutschen Orden übereignet und von diesem bis 1512 zu ihrer heutigen Gestalt umgebaut wurde. Die Kirche mit dem seit 1319 als Kirchturm genutzten Stadttor zur Neustadt und der Kommende (heute Kirchenarchiv) ist ein besonderes reizvolles mittelalterliches Ensemble. Die dreischiffige Kirche zeigt heute wieder den 1512 fertiggestellten Raum. Das bedeutendste Kunstwerk sind Reste des Marienaltars der Göttinger Künstler Bartold Kastrop und Heinrich Heisen aus dem Jahr 1524, heute gefasst in einem neugotischen Retabel von 1860. 1926 wurde die für die Geschichte des Orgelbaus wichtige Mahrenholz-Furtwängler-Orgel gebaut. 2001 wurde die letzte aufwendige Innenrenovierung beendet, die Sanierung der Orgel endete im Oktober 2003:

12.03.2022: Die St.-Nikolai-Kirche in der Altstadt ist eine gotische Hallenkirche mit romanischen Ursprüngen. Seit 1822 ist sie als Universitätskirche Eigentum der Georg-August-Universität und untersteht dem jeweiligen Dekan der Theologischen Fakultät. Die Kirche steht in dem nach ihr benannten Nikolaiviertel der Göttinger Altstadt, das städtebaulich etwas abgeschieden zwischen Groner Straße und dem südlichen Stadtwall im Mittelalter von aus Flandern kommenden Leinen- und Wollwebern besiedelt wurde. Die Nikolaikirche im Zentrum dieses Stadtviertels geht auf Ursprünge Ende des 12. Jahrhunderts zurück. Die heutige dreischiffige gotische Halle aus Werkstein (roter Wesersandstein) wurde Ende des 13. Jahrhunderts teilweise auf Fundamenten der Vorgängerbauten begonnen und um die Mitte des 14. Jahrhunderts fertiggestellt. Die vorhandene romanische Doppelturmanlage wurde übernommen. An das Schiff schliesst sich ein polygonaler Chor an, dem an der Südseite eine Sakristei vorgesetzt ist. St. Nikolai erlitt im Dreissigjährigen Krieg Schäden, deren Beseitigung bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts andauerte und 1709 mit dem Ersatz der romanischen Türme durch spitze Kirchturmhelme ihren Abschluss fand. Während des Siebenjährigen Krieges, im Jahr 1762, beschädigte eine Pulverturmexplosion das Gotteshaus, so dass der südliche von beiden Türmen 1777 einstürzte. Es wurde daraufhin ein turmloser Westbau neu vor die Kirchenschiffe gesetzt und 1781 eingeweiht. 1802 wurde St. Nikolai profaniert und vom Militär der Göttinger Garnison während der Franzosenzeit als Magazin genutzt. Später wurde sie dann von der Universität als Eigentum erworben, nach Plänen des Universitätsbaumeisters Justus Heinrich Müller ausgebaut und 1822 neu geweiht. Seither wird St. Nikolai als Universitätskirche genutzt. Sie wurde zuletzt zwischen 1983 und 1988 umfassend instand gesetzt:

12.03.2022: St. Michael ist eine katholische Pfarrkirche in der historischen Innenstadt. Sie ist das Zentrum der katholischen City-Pastoral in Göttingen, die gleichnamige Pfarrgemeinde gehört zum Dekanat Göttingen des Bistums Hildesheim. Mit Einführung der Reformation 1529 wurde in Göttingen der katholische Gottesdienst verboten. Da nach der Gründung der Georg-August-Universität Göttingen 1734 zunehmend Katholiken in der Stadt heimisch wurden, lockerte man auch die strikten religiösen Beschränkungen und ab 1747 waren wieder öffentliche katholische Gottesdienste zugelassen. Zunächst fanden die Gottesdienste in privaten Wohnhäusern statt, erst 1787 begann man eine Kirche zu errichten. Da das Gotteshaus nicht als ein solches erkennbar sein sollte, musste es sich zunächst turmlos mit einer zweigeschossigen Wohnhausfassade aus verputztem Bruchsteinmauerwerk mit Werksteingliederung und einem Walmdach in die Häuserreihe der Kurzen Strasse einpassen. Auch die Seitenfassaden der mit starker Südabweichung nach Westen ausgerichteten Kirche erinnerten eher an ein zweigeschossiges Wohnhaus. Über dem östlichen Eingang, im ersten Geschoss, war zunächst eine Priesterwohnung eingerichtet. Dahinter öffnete sich die 1789 geweihte Saalkirche.1815 wurde auf dem östlichen Ende des Walmdaches ein hölzerner, achteckiger Dachreiter zur Aufnahme eines kleinen Geläutes errichtet, der mit einer flachen Welschen Haube bekrönt war. Bis 1873 war die Gemeinde auf über 1200 Mitglieder gewachsen. Um den Gläubigen mehr Platz zu bieten, wurde nach den Entwürfen von Johann Eduard Friese damit begonnen, den Kirchenraum gen Westen durch einen Chor mit polygonalem Abschluss und Sakristei zu erweitern. Da der so gewonnene Platz aufgrund der schnell wachsenden Gemeinde bald schon nicht mehr ausreichte, erwog man 1893, den Kirchenraum auch nach Osten hin zu erweitern. So wurde die Priesterwohnung entfernt und der dadurch entstandene Platz in den Kirchenraum integriert. Zudem wurde das Äussere der Kirche verändert. So trug man den Dachreiter ab und setzte auf die strassenseitige Ostfassade den heutigen neobarocken Turm, der eine Höhe von 27 Metern erreicht. Aktuell beherbergt er drei Glocken:

12.03.2022: Das Neue Rathaus ist ein 1976 bis 1978 erbautes, stadtbildprägendes Hochhaus in Göttingen und Sitz der Göttinger Stadtverwaltung. Das Neue Rathaus befindet sich am südöstlichen Rand der Altstadt an der platzartigen Erweiterung Am Geismartor. Der Platz war umgangssprachlich unter dem bis 1947 geltenden Namen 82er-Platz bekannt und benannt nach dem 2. Kurhessischen Infanterie-Regiment Nr. 82, das dort seine Alte Kaserne und einen Exerzierplatz hatte. Von der Alten Kaserne steht nur noch das heutige Amtshaus (Hiroshimaplatz 3). Seit 1992 heisst der Platz Hiroshimaplatz. Das Neue Rathaus ist eine weithin sichtbare Landmarke und mit 72 Metern Höhe – zusammen mit dem Turm der Jacobi-Kirche – das höchste Gebäude der Stadt. Es nahm in zeittypischer Manier keinen Bezug zur Umgebungsarchitektur. Die Architekten verzichteten bewusst auf eine künstliche Beziehung zum Amtshaus. Das Rathaus ist ein Ensemble aus Büroturm, zwei niedrigen, ringförmigen Verwaltungstrakten und dem vorgelagerten Ratssaal sowie dem westlich abschliessenden Büroriegel an der Reinhäuser Landstrasse. Die Stahlbetonskelettkonstruktion der Bauten zeigt eine funktionalistische Architektursprache. Ihr Baustil wird dem Brutalismus zugerechnet, wobei sich die Bezeichnung vom französischen Begriff béton brut (roher Beton, Sichtbeton) herleitet. Ein gemeinsames Grundrissmerkmal aller Gebäudeteile sind die um 45° abgeschrägten Ecken. Manche Grundrisse nähern sich dem Oktagon, der Ratssaal ist als achteckiger Zentralbau ausgebildet. Auch die Stahlbetonstützen sind achteckig ausgebildet. Aus diesem Gestaltungsprinzip ist dann das neue Stadt-Logo entstanden:

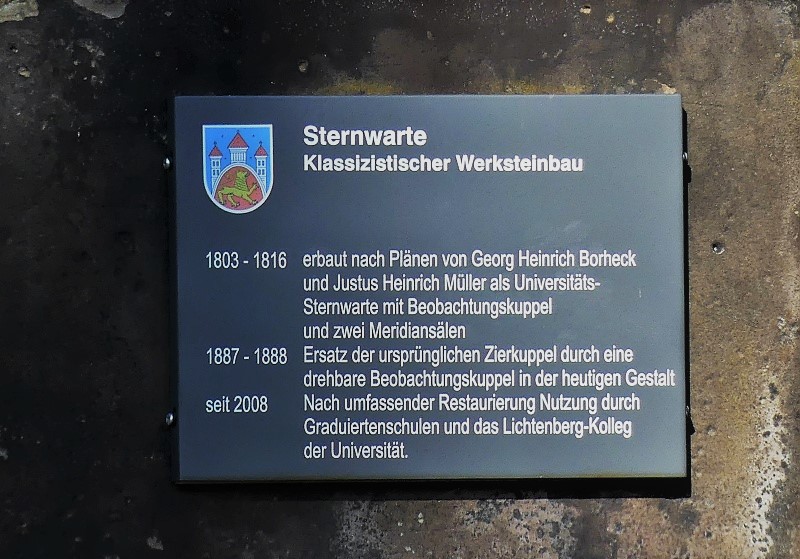

12.03.2022: Mit der Universitäts-Sternwarte – über viele Jahrzehnte Wohn- und Arbeitsstätte des berühmten Gelehrten Carl Friedrich Gauß (1777 bis 1855) – hat die Georgia Augusta ein wissenschaftsgeschichtlich einmaliges Bauwerk nach historischem Vorbild saniert. Die eineinhalbjährigen Arbeiten unter der Leitung der Abteilung Gebäudemanagement konnten im Oktober 2008 abgeschlossen werden. Heute ist das Bauwerk, das ein europäisches Wissenschaftsdenkmal ersten Ranges darstellt, Sitz des Lichtenberg-Kollegs und der Göttinger Graduiertenschulen. Die königliche Universitäts-Sternwarte entstand in den Jahren 1803 bis 1816 nach Entwürfen des Göttinger Universitätsbaumeisters Georg Heinrich Borheck (1751 bis 1834). Das Bauwerk setzte mit seiner an höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen orientierten Architektur neue Massstäbe, die es deutlich von früheren Bauten dieser Art abhob. Erstmals wurden Aspekte wie die erschütterungsfreie Aufstellung von Instrumenten oder die bequeme und damit effektive Durchführung von Beobachtungen von vorneherein konsequent bedacht und auch gegen einschränkende ökonomische Belange durchgesetzt. Der Mathematiker, Astronom und Physiker Gauß wurde 1807 an die Georg-August-Universität berufen und damit erster Direktor der „neuen“ Sternwarte, in der der Wissenschaftler bis zu seinem Tod am 23. Februar 1855 forschen und leben sollte. Während die Fassade der aus drei Flügeln bestehenden Anlage nach dem ursprünglichen Erscheinungsbild erhalten geblieben ist, sind die Räumlichkeiten im Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert mehrfach verändert und den sich wandelnden Bedürfnissen angepasst worden. Mit der im Februar 2007 begonnenen Restaurierung wurden nun die Innenbereiche nach alten Plänen zurückgebaut, um dem historischen Erbe der Universitäts-Sternwarte gerecht zu werden. Ziel der Massnahme sollte es sein, alle nachträglichen Einbauten komplett zu entfernen und die Gebäudestruktur auf die Zeit der Erbauung zurückzuführen. Wo dies in Teilbereichen nicht möglich war, haben sich die Sanierungsarbeiten an dem ersten grossen Umbau der Sternwarte im Jahr 1886 orientiert. In ihrer alten Form wiederhergestellt wurden vor allem die bei den Meridiansäle, die durch Zwischendecken und Abtrennungen in Büroräume umgewandelt worden waren. Auch einer der beiden Vorbereitungsräume wurde entkernt und auf sein Aussehen im 19. Jahrhundert zurückgeführt. In den beiden Seitenflügeln der Sternwarte, die in der Vergangenheit als Wohnräume dienten, waren ebenfalls Rück- und Umbauten erforderlich, so im Bereich der früheren Lese- und Studierstube von Gauß. Die Farbgebung der Säle im Hauptgebäude der Universitäts-Sternwarte entstand nach historischem Vorbild. Während der Sanierungsarbeiten in der Bibliothek entdeckte Wandmalerei wurde freigelegt und restauriert. Die Sanierungsarbeiten haben rund 1,8 Millionen Euro gekostet. Die Restaurierung wurde dabei massgeblich durch private Fördermittel und Spenden unterstützt:

12.03.2022: 1929 wurde unter der Leitung von Hans Kienle aufgrund der besseren Beobachtungsbedingungen auf dem Hainberg eine zweite Göttinger Sternwarte in Betrieb genommen. Sie liegt dort auf 347 m über Normalnull. Kernstück der Anlage ist ein Astrograf mit einem Cooke-Triplet-Objektiv von 34 cm Öffnung und 412 cm Brennweite, der für die Beobachtung einer totalen Sonnenfinsternis vom 29. Juni 1927 beschafft wurde. Das Objektiv wurde aus speziellen, noch im nahen Ultraviolett durchlässigen, hochreinen Gläsern hergestellt. Zur Beobachtung der Finsternis wurde das etwa 4 Tonnen schwere Gerät nach Nordschweden gebracht und anschliessend auf dem Hainberg aufgebaut. In den Jahren 1935 bis 1937 wurde bei Zeiss in Jena eine Schmidtkamera von 36 cm Öffnung und 2 m Brennweite nach einem Entwurf des 1935 plötzlich verstorbenen Astrooptikers Bernhard Schmidt fertiggestellt und in Göttingen montiert. Das Gebäude besitzt eine Beobachtungskuppel von 8 m Durchmesser und eine Hebebühne mit 2 t Traglast. Seit Anfang 2009 ist die Amateurastronomische Vereinigung Göttingen Eigentümerin des Hainberg-Observatoriums. In regelmässigen Abständen finden dort Führungen für die interessierte Öffentlichkeit statt.

Das Astrographenhaus:

Das Spektroheliographenhaus:

Das Sonnenobservatorium – Der Göttinger Sonnenturm:

Users Today : 577

Users Today : 577 Users Yesterday : 1099

Users Yesterday : 1099