Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten

22.03.2022: 1889 wurde es als Kaiserliches Postamt erbaut und nach dem damaligen Generalpostdirektor Heinrich von Stephan (1831–1897) auch „Stephans Tintenfass“ genannt. Das Gebäude hatte ursprünglich drei Kuppeln, die 1938 entfernt wurden, da sie dem Zeitgeschmack nicht mehr entsprachen:

22.03.2022: Das Kulturhaus Gotha ist die Spielstätte für Opern, Operetten, Musicals, Konzerte, Schauspiel, Unterhaltung und Shows in Gotha. Ursprünglich als Kino gebaut und 1940 eröffnet, begann 1973 mit neuem Bühnenhaus, Theatercafé und modernisiertem Innenausbau die Glanzzeit des Hauses als Kreiskulturhaus. 1990 – nun als Eigentum der Stadt Gotha – erfolgte die Umbenennung in Gothaer Kulturhaus. Die vorhandene Theaterbühne mit Drehbühne sowie die installierte Licht- und Tontechnik ermöglichen Aufführungen aller Art. Eine Einmaligkeit ist die in das Haus eingebaute Schuke-Orgel. Der Saal bietet durch seine Holzvertäfelung eine intime Atmosphäre und gute Akustik. Wenn die Thüringen Philharmonie Gotha gastiert, wird das Haus regelmässig zum Konzertsaal. Mit einer Kapazität von 795 Plätzen ist das Kulturhaus Gotha ein exzellenter Veranstaltungsort für Veranstaltungen der verschiedensten Genres. Das Besondere am Haus – es erstrahlt im Retro-Flair der Siebziger Jahre:

22.03.2022: Das ehemalige Schlosshotel Gotha wurde im Jahr 1911 am Ekhofplatz 24 erbaut. Es war bis 1939 in Betrieb. Während der DDR-Zeit wurde das Haus verstaatlicht und es erfolgte ein Wiederaufbau zu Bürozwecken. Es zog der VEB Ratio-Projekt ein, der Industrieanlagen projektierte und realisierte und sich nach der Wende Gotha Engineering GmbH nannte. Es folgten städtische Behörden und schliesslich eine erneute Modernisierung des gesamten Hauses zur Nutzung durch die Stadtverwaltung. Das als Neues Rathaus bezeichnete Gebäude beherbergt u. a. den gesamten technischen Bereich und das Bürgerbüro:

22.03.2022: Die spätgotische, evangelische Margarethenkirche befindet sich am Neumarkt in Gotha. Sie zählt zu den ältesten Bauwerken der Stadt. Errichtet wurde sie ab 1494 auf den Fundamenten einer romanischen Basilika. Der damalige Gemeindepfarrer Langenhan machte die Margarethenkirche mitsamt der Gemeinde zum ersten Evangelisch-Lutherischen Gotteshaus in Gotha. Daraufhin stellten die Geldgeber ihre finanziellen Zuschüsse für den Bau des Kirchturms ein. Infolge der Schwierigkeiten, die die Reformation auch in Gotha mit sich brachte, schickte Martin Luther seinen Freund Friedrich Myconius dort hin. Dieser ordnete als erster Evangelischer Superintendent die Reformation in der Stadt. Des Weiteren sorgte er dafür, dass der Turmbau weitergeführt und vollendet wurde. Der Gothaer Herzog Ernst der Fromme wurde 1675 als erstes Mitglied des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg im Gewölbe unter der Margarethenkirche bestattet. Zudem ruhen in der dortigen Gruft auch der 1772 verstorbene Herzog Friedrich III. und dessen Ehefrau Herzogin Louise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg. Die Grabstätte ist nicht für die Allgemeinheit zugänglich:

22.03.2022: Das historische Wohnhaus von Lucas Cranach dem Älteren befindet sich im Stadtzentrum von Gotha am oberen Hauptmarkt. Hier lebte der bekannte Maler der Reformation in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Von dem früheren Bauwerk sind jedoch nur noch der Keller mit seinem historischen Kreuzgewölbe, ein Hauszeichen und das Portal übrig. Das Gebäude in seinem heutigen Erscheinungsbild stammt vorwiegend aus der Zeit nach 1632. In jenem Jahr zerstörte ein Flächenbrand einen Grossteil der Häuser in der Stadt. Nach dem Tod des Malers im Jahr 1553 wechselte das Cranach-Haus mehrfach die Eigentümer. Seit 1854 gehörte das Bauwerk der Stadt Gotha und wird mittlerweile für verschiedene Veranstaltungen genutzt. In den Kellerräumen befindet sich zudem die Pumpstation der seit etwa 150 Jahren bestehenden Wasserkunst:

22.03.2022: Das historische Rathaus in Gotha gilt als eines der eindrucksvollsten Gebäude der Stadt. Errichtet wurde das im Renaissance-Stil gehaltene Bauwerk ab 1567. An seiner Stelle befand sich bereits ein städtisches Kaufhaus, das ausschliesslich aus Holz gebaut war. Über einen längeren Zeitraum diente auch dieses Gebäude als Kaufhaus. Seit wann es als Rathaus genutzt wurde, können Historiker mittlerweile kaum noch feststellen. Manche vermuten den Zeitpunkt um 1632, als das alte Rathaus beim grossen Stadtbrand schwere Beschädigungen erlitt. Bei einem weiteren Feuer von 1665 wurde auch dieses Gebäude zerstört und im Folgejahr neu aufgebaut. Wahrscheinlich diente es spätestens ab dieser Zeit als Rathaus. In ihm waren das Stadtarchiv, die Kämmerei, die Steuereinnahmestelle und die Ratswaage untergebracht. Im 19. Jahrhundert wurden an dem Verwaltungsgebäude umfassende Umbaumassnahmen vorgenommen. Unter anderem erfolgte eine fast vollständige Neugliederung der Fassaden, die weitere Gestaltungselemente erhielten. Auf den Nordgiebel fügte man die steinerne Skulptur des St. Gothardus hinzu. Des Weiteren wurde im Inneren ein grösserer Sitzungssaal errichtet. Zu diesem Zweck entnahm man die im 2. Stockwerk vorhandenen Trennwände. Der neue Eingangsbereich an der Nordseite wurde zudem als eindrucksvolle Treppenanlage gestaltet. Das Historische Rathaus steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Zwischen 1994 und 1997 fanden an ihm eine umfangreiche Sanierungsarbeiten statt. Im Zuge dieser wurde der 35 Meter hohe Turm instand gesetzt. Seit 1997 ist er nun für die Allgemeinheit zugänglich. Von seiner rund 23 Meter hohen Plattform haben Besucher einen imposanten Ausblick auf die Gothaer Altstadt, den Hauptmarkt und das Schloss Friedenstein. Auch die umliegenden Gothaer Stadtwälder sind von hier aus zu sehen:

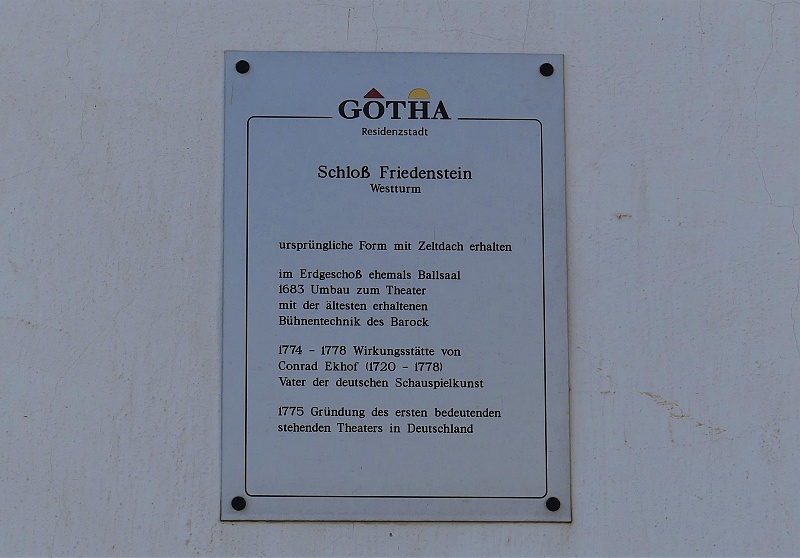

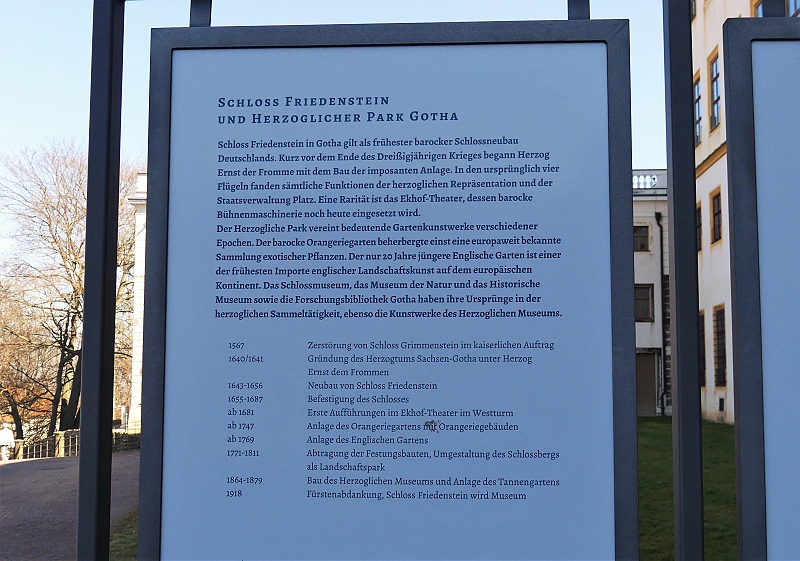

22.03.2022: Schloss Friedenstein ist eine der kunst- und kulturhistorisch bedeutendsten Schlossanlagen Thüringens. Nach Gründung des Herzogtums Sachsen-Gotha 1640 wurde es von 1643 bis 1656 erbaut. Bauherr war Herzog Ernst I. genannt der Fromme von Sachsen-Gotha-Altenburg, Architekt Caspar Vogel. Das Schloss steht landschaftsbeherrschend über der Gothaer Altstadt. Ernst der Fromme war bestrebt, neben seinen Wohn- und Repräsentationsräumen alle Wirtschaftsbereiche und sämtliche Staatsbehörden in seiner Residenz unterzubringen. Daher wurde der Friedenstein eines der grössten Schlösser seiner Zeit. Bemerkenswert ist, dass der Bau noch zu Lebzeiten des Herzogs vollendet wurde. In den Jahren von 1655 bis 1687 wurde das Schloss mit einer modernen Befestigung versehen. Es handelt sich um eine der wenigen Befestigungen Thüringens, die nach dem Dreissigjährigen Krieg erbaut wurden. Von 1771 bis 1811 wurde das Schloss zwar entfestigt, die unterirdischen Gänge und Verteidigungsstellen – die Kasematten – haben sich aber weitgehend erhalten und können zum Teil besichtigt werden. In der Frühen Neuzeit war Gotha die wichtigste Residenz in Thüringen. Nachdem das Haus Sachsen-Gotha-Altenburg ausgestorben war, gelangte Gotha 1826 an Coburg und verlor daraufhin seine Vorrangstellung in Thüringen. Schloss Friedenstein ist in mehreren Phasen immer wieder umgebaut und neu ausgestattet worden. Es beherbergt heute Raumausstattungen vom Barock bis zum Historismus. Seit 2004 gehören Schloss und Park Friedenstein zur Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Im Schloss sind die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, zu der das Schlossmuseum, das Museum der Natur und das Museum für Regionalgeschichte gehören, das Thüringische Staatsarchiv Gotha und die Forschungsbibliothek Gotha untergebracht.

Südansicht mit West- und Ostturm:

Das Ekhof-Theater ist eines der ältesten Barocktheater mit einer funktionstüchtigen Bühnenmaschinerie aus dem 17. Jahrhundert, die bis heute manuell bedient wird. Es befindet sich im Westturm:

Südeingang zum Innenhof:

Blick in den Hof des Schlosses:

Nördlicher Schlossvorplatz mit der Nordansicht des Schlosses, dem Denkmal Ernst der Frommen und dem Durchgang von den Wallgärten zum Platz:

Das Pagenhaus:

Orangerie – sie ist eine der schönsten und weitläufigsten Anlagen ihrer Art in den deutschsprachigen Ländern. Angelegt wurde sie zwischen 1747 und 1774 nach den Entwürfen des Baumeisters Gottfried Heinrich Krohne im Auftrag des Herzogs Friedrich III. von Sachsen-Gotha-Altenburg. Die Orangerie sollte der Aufzucht und Präsentation exotischer Pflanzen dienen. Über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren galt die Anlage mit ihrem vielseitigen Bestand an Gewächsen als eine der besten in Deutschland. Nach 1900 verringerte sich der ehemals riesige Bestand an Pflanzen. Schliesslich wurde ihr Zweck als Orangerie aufgegeben. Im Zweiten Weltkrieg erlitt das südliche Glashaus der Orangerie schwere Beschädigungen, so dass es 1955 abgerissen wurde. Sein auf der Nordseite gelegenes Gegenstück diente bis 2003 der Stadtbibliothek, die mittlerweile im nahegelegenen Orangenhaus untergebracht ist. Im gegenüberstehenden Lorbeerhaus befand sich bis 1985 ein Café. Im Jahr 2007 wurde mit der Renovierung des seitdem ungenutzten Gebäudes begonnen. Seit 1995 befindet sich der Orangeriepark wieder in seinem einstigen Zustand, auch ihr Bestand an Pflanzen wird erneut aufgebaut. Zuständig hierfür ist heute die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Wie früher, fungiert mittlerweile das nördliche Glashaus wieder als Winterquartier der Gewächse:

Das Teeschlösschen befindet sich oberhalb der Orangerie. Erbaut wurde es zwischen 1780 und 1781 im Auftrag des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg für dessen Ehefrau Charlotte Amalie. Beauftragt wurde hiermit der Baumeister Carl Christoph Besser, der sich wahrscheinlich das Kloster der Herzogin Luise im Weimarer Park zum Vorbild nahm. Ab 1839 diente das Bauwerk unter Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha als Kapelle für die englische Verwandtschaft des Herzogshauses, wenn diese zu Besuch kam. Zu dieser Zeit wurde es daher mehrfach auch als Englische Kapelle genutzt. Zu ihren prominentesten Besuchern gehörte die britische Königin Victoria, die sich hier im Jahr 1845 aufhielt. Diese liess später Fotos der Stadt von den Lieblingsplätzen ihres Gatten Albert anfertigen, unter denen sich auch ein Bild des Teeschlösschens befand. Später diente das Gebäude unter anderem als Kindertagesheim, als Lehranstalt für Ausbildungen, als fröbelsche Erziehungsanstalt für Kinderpflegerinnen und als Kinderwochenheim. Mittlerweile ist in den Räumlichkeiten des Bauwerks der Kindergarten der Evangelischen Stadtkirchengemeinde untergebracht. Das Gebäude selbst befindet sich im Eigentum der Gothaer Stadtverwaltung:

Eingang zu den Kasematten:

Die Wasserkunst ist ein 1895 fertiggestelltes System zur Bewässerung von Brunnen sowie zur Wasserversorgung in Gotha. Das damalige hölzerne Pumpwerk war in der Lage, das Wasser bis auf das Schloss zu befördern. Aus ihm wurde im Laufe der Jahre ein verzweigtes System von weitreichenden Röhrenleitungen:

Blick vom Schlossberg in Richtung Norden über Gotha mit Historischem Rathaus, zur Rohrbachschen Sternwarte am Fuss des Galbergs und zur Margarethenkirche:

Users Today : 785

Users Today : 785 Users Yesterday : 1099

Users Yesterday : 1099