Waterclerk

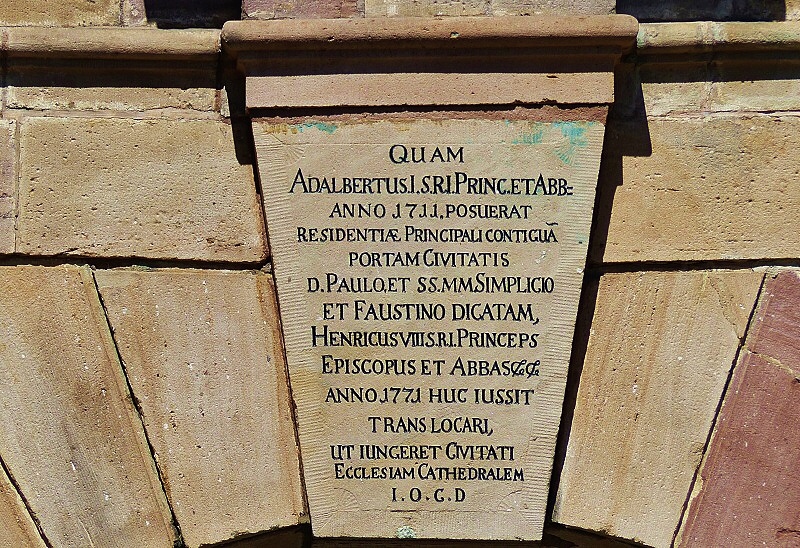

08.05.2018: Das Paulustor in Fulda wurde in den Jahren 1709 bis 1711 wie viele andere Gebäude in Fulda im barocken Stil nach den Plänen von Dombaumeister Johann Dientzenhofer errichtet. Das Tor befand sind ursprünglich zwischen dem Stadtschloss und der Hauptwache und trennte den damaligen Stiftsbezirk von der Bürgerstadt. Erst 1771 wurde es auf Wunsch von Fürstbischof Heinrich von Bibra an seinen jetzigen Standort am Ende der Pauluspromenade versetzt und mit Seitenanbauten versehen. Durch die Standortverlegung sollte der etwas ausserhalb des Stadtkerns liegende Dom besser in das Stadtbild integriert werden. Nach Ansicht des Historikers Werner Kirchhoff manifestierte sich in der Versetzung noch ein anderer, politischer Aspekt: „Von Bibra hob damit die Trennung zwischen Klosterbereich und Stadt auf und dokumentierte, dass die bisherigen Untertanen nun Bürger waren.“ Das barocke Tor wurde nach dem Apostel Paulus benannt, dessen Statue in der Mitte über dem Portal steht. Er wird flankiert von den zwei Stadtheiligen Simplizius und Faustinus. Beide Sandsteinstatuen wurden vermutlich von dem Bildhauer Andreas Balthasar Weber geschaffen. Sie dienten als Wächterfiguren dem Schutz der Stadt vor Feinden und symbolisierten die Verteidigung des Glaubens:

08.05.2018: Direkt neben dem Stadtschloss in Richtung Altstadt am Busbahnhof befindet sich mit dem Heertor eine durchaus anschauliche Sehenswürdigkeit der Stadt Fulda aus einer anderen Epoche und wurde hier in diesem kleinen Überbleibsel doch schön erhalten. Eine Tafel am Heertor weist auf die Geschichte der Tores hin. 1150 wurde das Tor durch Abt Marquard errichtet und im Mittelalter umgebaut. Das Heertor in Fulda ist heute das älteste erhaltene romanische Stadttor Deutschlands und war einst Durchgangspunkt für den Verkehr zwischen Frankfurt, Erfurt und Leipzig:

08.05.2018: Vor fast 300 Jahren hat Fürstabt Amand v. Buseck nach Plänen des Baumeisters Gallasini 1741 den Schlossbau um eine barocke (Winter-) Reithalle ergänzen lassen. Der mächtige, ca. 20 Meter hohe Bau mit seinem in Richtung Schlossgarten weisenden barocken Walmdach war seitlich mit Stallgebäuden erweitert und hatte so bereits damals die bauliche Form, die wir heute von der Schlossstraße aus erkennen können. 1883 erwarb die Stadt Fulda das Schloss mit seinen Nebenanlagen. Nach starker Beschädigung durch Bomben 1944 konnte der Bau erst 1951 nur teilweise instand gesetzt einer weiteren, neuen Nutzung übergeben werden – als Schlosstheater. Mit dem Votum der städtischen Gremien für den Neubau eines voll funktionsfähigen Theaters für Schauspiel und Musiktheater unter Einbeziehung der barocken Bausubstanz entschied man sich Mitte der 1950er Jahre für die schwierigste Variante der Weiterentwicklung. Die Bühnenauslegung, Zuschauerraum und Foyer mussten sich dem Gebäudevolumen anpassen. So sind die bühnentechnischen Möglichkeiten, auch die Nutzbarkeit des Foyers aus heutiger Sicht wohl eingeschränkt, der Zuschauerraum mit seiner Decke mit Glasstäben aus dem venezianischen Murano bietet aber ein besonders eindrucksvolles Raumerlebnis. 1978 konnte der Bau nach zweijähriger Bauzeit übergeben werden. Seitdem bewährt sich das Theater mit attraktivem Programm aber auch nach aussen als lebendiges, gewichtiges städtebauliches Element im barocken Stadtbild Fuldas:

FULDA

( 68.000 Einwohner, 261 m ü. NHN) am gleichnamigen Fluss ist die hessische Kreisstadt des Landkreises Fulda. Fulda war Sitz des Kloster Fuldas und ist eine Hochschul-, Barock- und Bischofsstadt mit Bischofssitz des gleichnamigen Bistums. Wahrzeichen der Hochschul-, Bischofs- und Messestadt ist der Dom St. Salvator, das Highlight des Fuldaer Barockviertels, zu dem unter anderem auch das prächtige Schloss samt schöner Orangerie zählen. Auf dem Domplatz und Schlosshof finden regelmässig grosse Open-Air-Konzerte statt. Doch Fulda bietet nicht nur Meisterleistungen der barocken Architektur. Wenn man ein wenig weiter durch die romantischen Straßen schlendert, gelangt man in die Altstadt mit ihren mittelalterlichen Häusern, Plätzen und Bauwerken wie dem berühmten Hexenturm. Dabei wirkt die allgegenwärtige Geschichte hier nie museal, dafür ist das Leben in den Gassen viel zu bunt. Die städtischen Gärtnerinnen und Gärtner sorgen derweil liebevoll dafür, dass es in Fulda üppig grünt und blüht – der weite Schlossgarten oder die Palmen in der Fussgängerzone lassen sommers ein beinah mediterranes Flair aufkommen. Bei Führungen, die täglich an der Tourist Info starten, erfahren Besucher zudem mehr über Wesen und Werden der Stadt. Ist das Wetter mal nicht so gut, locken schöne Sammlungen etwa im Dommuseum oder im Schloss Fasanerie. Eine bunte Mischung also aus traditionsreichen Sehenswürdigkeiten, kulturellen Highlights und Angeboten für Genießer. Nicht ohne Grund wurde Fulda schon zur schönsten Stadt Hessens gewählt.

Bahnhof:

Schlosstheater:

Heertor:

Stadtschloss Fulda, Sitz des Stadtparlamentes in Fulda:

Paulustor:

Dom St. Salvator:

Michaelskirche:

Hexenturm:

Alle Aufnahmen entstanden bei einem Kurztrip in die Barockstadt am 08.05.2018.

Die folgenden Bilder wurden bei einem zweiten Besuch am 20.07.2021 auf der Suche nach weiteren Motiven gemacht.

Dicker Turm (Landkreis Fulda) Künzell-Dirlos:

Wasserturm Bundesbahn-Ausbesserungswerk Fulda:

Wasserturm Heidelsteinstrasse:

Das Reifenwerk in Fulda ist einer der sechs deutschen Standorte innerhalb der Goodyear Dunlop Gruppe. Die Reifen werden im Goodyear Innovation Center in Colmar-Berg (Luxemburg) entwickelt. Fulda konzentriert sich mittlerweile fast ausschliesslich auf das Ersatzgeschäft mit Lieferungen an den Reifenfachhandel. Das Erstausrüstungsgeschäft wird hauptsächlich in den Produktsegmenten Lkw- und Landwirtschaftsreifen betrieben:

Alter Schienenkran an der Strasse Am Emaillierwerk:

Stellwerk Ff am Bahnhof:

Altes Rathaus am Borgiasplatz:

Kanzler-Palais:

Stadtpfarrkirche St. Blasius:

Palais Buseck:

Palais von der Tann:

Abtei St. Maria:

Palais Altenstein:

Die Hauptwache ist ein ehemaliges Wachgebäude, das 1757 bis 1759 von Andreas Gallasini für den Fürstbischof Adalbert von Walderdorff gegenüber des Fuldaer Stadtschlosses und seitlich des Paulustores errichtet wurde. Heute befindet sich dort ein kubanisches Restaurant mit Cocktailbar:

Evangelische Christuskirche:

24.04.2018: Der Hauptbahnhof Koblenz ist ein Kreuzungs- und Durchgangsbahnhof. Er befindet sich in der Südlichen Vorstadt unterhalb des Forts Konstantin und ist ein Knotenpunkt des Bahnverkehrs im Rhein-Mosel-Lahn-Gebiet. Hauptstrecke durch Koblenz ist die Linke Rheinstrecke zwischen Köln und Mainz. Der Bahnhof wurde im Stil des Neobarocks erbaut und am 01.05.1902 eröffnet:

24.04.2018: Das Kurfürstliche Schloss Koblenz gehört zu den bedeutendsten Schlossbauten des französischen Frühklassizismus in Südwestdeutschland und ist eines der letzten Residenzschlösser, das unmittelbar vor der französischen Revolution in Deutschland gebaut wurde. Heute bietet das Schloss im Mittelteil exklusive Räumlichkeiten für festliche Bankette, Tagungen und Familienfeiern. Das frei zugängliche, exklusive Grand Café lädt zu einem Besuch ein. Zum Rhein hin befindet sich ein ebenfalls frei zugänglicher, herrlicher Terrassengarten. Kurfürst Clemens Wenzeslaus liess das Kurfürstliche Schloss 1777- 1786 errichten. Von 1850 bis 1858 residierte hier der preussische Kronprinz und spätere Kaiser Wilhelm I. als preussischer Militärgouverneur. 1944 wurde das Kurfürstliche Schloss bis auf die Assenmauern zerstört, in den Jahren 1950/51 wieder aufgebaut:

24.04.2018: Die Vier Türme sind ein Ensemble von vier historischen Gebäuden in der Koblenzer Altstadt, an der Kreuzung der Strassen Am Plan – Löhrstraße – Altengraben – Marktstraße. Die vier Häuser mit den kunstvollen Erkertürmen wurden 1608 erbaut und nach Zerstörung 1688 zwischen 1689 und 1692 wiederhergestellt und die Erker erneuert. In die Ecke des Hauses „Zum grünen Baum“ wurde 1950 ein Durchgang eingebaut. Er bot den Fussgängern eine Ausweichmöglichkeit, wenn hier die 1899-1967 bestehende Strassenbahn um die Ecke bog. Das Haus „Zum heiligen Petrus“ beherbergte von 1730 bis in die 2000er Jahre eine Apotheke. Das Haus mit den Pflanzen und Putten auf dem Erker überstand als einziges die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges nahezu unbeschadet. Am vierten Gebäude, der „Hauptwache“, erinnern Geschütze, Fahnen, Musketen und Hörner an die kurtrierischen Soldaten, die von hier aus polizeiliche Aufgaben wahrnahmen. In dem Gebäude befand sich noch bis 1848 die Hauptwache:

24.04.2018: Die auf dem höchsten Punkt der Stadt erbaute katholische Liebfrauenkirche war vom Spätmittelalter bis zur Französischen Revolution die Hauptpfarrkirche von Koblenz. Ihre Anfänge reichen bis ins 5. Jahrhundert zurück, als die Franken in einem römischen Vorgängerbau ein Gotteshaus errichteten. Unter Verwendung der Fundamente wurde sie mehrmals um- und ausgebaut. Die im 17. Jahrhundert erbauten, 1944 zerstörten und 1955 wiederhergestellten Zwiebeltürme prägen die Silhouette der Koblenzer Altstadt. Die Liebfrauenkirche besitzt eine Reihe von bedeutenden Ausstattungsstücken aus der Zeit zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert:

Die Türme über dem Platz am Plan:

Users Today : 470

Users Today : 470 Users Yesterday : 672

Users Yesterday : 672