Waterclerk

19.07.2025: Die Stadthalle aus dem Jahr 1957 ist seit Januar 2023 wegen baulicher Mängel geschlossen. Der Prüfbericht von 2023 stellte fest, dass sich alte Brandschutzklappen, die eine Feuerausbreitung durch die Lüftungsanlagen verhindern sollen, nach aktuellen Kriterien nicht mehr sachgerecht prüfen lassen. Für eine abschliessende Prüfung wären zunächst die Klappen auszutauschen. Der Sachverständige hatte aus diesem Grund keine Freigabe erteilt, die Stadthalle zu öffnen. Derzeit wird diskutiert ob Uelzen eine entweder für Millionen sanierte beziehungsweise neue Stadthalle braucht. Viele Nutzer der Stadthalle hätten adäquate Ersatzflächen finden können. Das habe eine stichprobenartige Befragung ergeben. Daher sei der Verzicht auf die Stadthalle eine vertretbare Handlungsoption:

UELZEN

(5.450 Einwohner, 87 m ü. NHN) ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises im Nordosten Niedersachsens und Teil der Metropolregion Hamburg. Unter dem Namen Löwenwalde erhielt Uelzen 1270 das Stadtrecht und im Jahr 1374 trat die Stadt der Hanse bei. Durch diese Mitgliedschaft erlebte Uelzen eine wirtschaftliche Blütezeit und kam als wichtiger Warenumschlagplatz für den gesamten nordeuropäischen Handel zu Wohlstand. Ein grosser Brand im Jahr 1646 zerstörte jedoch den Grossteil der Stadt, wovon diese sich nur langsam wieder erholte. Die Wende kam schliesslich im Jahr 1847 mit dem Anschluss der Stadt Uelzen an die Bahnstrecke Hamburg – Hannover. Mit dieser Anbindung wurde Uelzen in den kommenden Jahren zum bedeutenden Bahnknotenpunkt und schaffte einen erneuten wirtschaftlichen Aufschwung. Im Zweiten Weltkrieg erlitt Uelzen abermals weitgehende Zerstörungen des Stadtgebiets, wovon noch heute das enge Nebeneinander von Alt- und Neubauten zeugt. Die Stadt Uelzen und der gleichnamige Landkreis haben sich seither aber stark weiterentwickelt und besitzen heute vor allem in der deutschen Agrarindustrie und Lebensmittelherstellung eine bedeutende Stellung:

Hundertwasser-Bahnhof (31.05.2017):

Wasserturm Ebstorfer Strasse:

Katasteramt Lüneburg:

Evangelische Heilig-Geist-Kapelle:

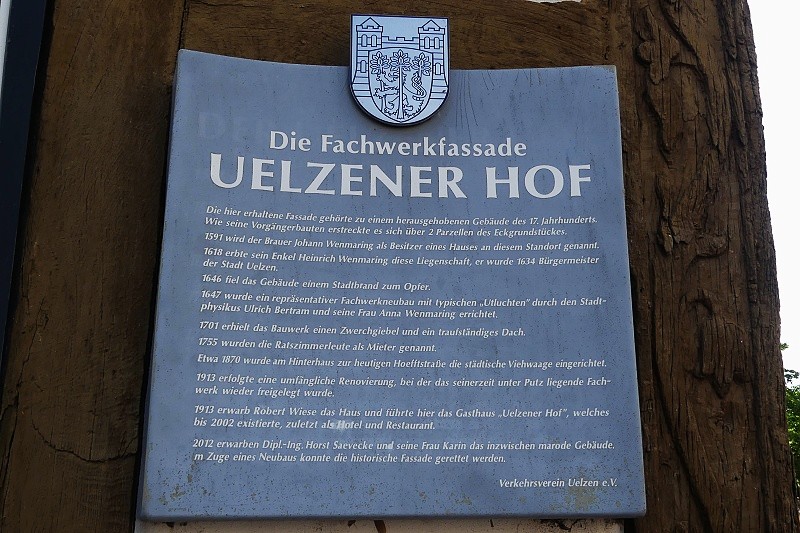

Ehemaliger Uelzener Hof aus dem 17. Jahrhundert:

St.-Marien-Kirche:

Probstei:

Neues Schauspielhaus:

Museum Uelzen:

Kaiserliches Postamt:

Städtisches Bauamt – erbaut als dritte Stadtschule 1852:

Dat Nige Hus – Ratsweinhandlung:

Altes Rathaus:

City Hotel Stadt Hamburg:

Haus Töbing:

Neues Rathaus:

Amtsgericht:

Ehemaliger Wasserturm (Hans-Hergot-Thurm):

Alle Aufnahmen entstanden während eines Kurzbesuchs am 19.07.2025…Ausnahmen in Klammern).

19.07.2025: In der Escher Musenmöhl sind heute die Fahrbücherei des Landkreises Celle, das Samtgemeindearchiv, die Samtgemeindebücherei und ein Veranstaltungsraum untergebracht. Das Mühlengebäude wurde 1937 vom Escheder Müllermeister Gustav Flohr errichtet:

19.07.2025: Aus dem Jahr 1874 ist Eschedes Windmühle vom Typ Erdholländer. Sie wurde von dem Müller und späteren Ortsvorsteher Carl Heyer auf freiem Feld neben dem Glockenkolk errichtet. Sein Sohn Carl-Wilhelm verkaufte sie an den Müller Gustav Flohr. Ihm verdankt die Mühle ihren heutigen Namen. 1923 erhielt die Windmühle neue Flügel, doch schon zwei Jahre später, nach einem Unfall der Müllerstochter, verschwanden sie wieder. Auch die mittlerweile hoch gewachsenen Buchen und Eichen machten ein wirtschaftliches Mahlen mit dem Wind unmöglich. Ein Dieselmotor trieb jetzt das Mahlwerk an. 1937 baute die Familie Flohr nebenan eine grössere Mühle, die heutige Escher Musenmöhl. Die alte Windmühle war anfangs Abstellkammer, nach dem Zweiten Weltkrieg diente sie als Notunterkunft für Flüchtlinge. Dann folgte der Verfall. Jahrelang stand sie ohne Fenster da, Birken wuchsen aus dem Mauerwerk. Ein Notdach verschloss den alten Mühlenstumpf. Schliesslich kaufte die Gemeinde die Ruine. Sie sollte als Wahrzeichen und ortsgeschichtliches Denkmal erhalten bleiben. 1979 begannen die aufwendigen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Im Oktober 1980 hob ein Kran die Kappe auf den Mauerrumpf, im Januar 1981 folgten die Flügel. Am 24. April 1981 war die feierliche Einweihung. Seither wird die Flohrmühle für Ausstellungen genutzt. Das eigentliche Schmuckstück ist das Trauzimmer des Standesamtes im mittleren Geschoss. Längst ist die Flohrmühle Eschede als nostalgische Hochzeitsadresse bekannt:

19.07.2025: Eschede ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Für alle Verwaltungsangelegenheiten kann man sich an das Rathaus von Eschede wenden. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen stand der Umzug der Verwaltung in die alte Grundschule nach deren Sanierung und Umbau bevor:

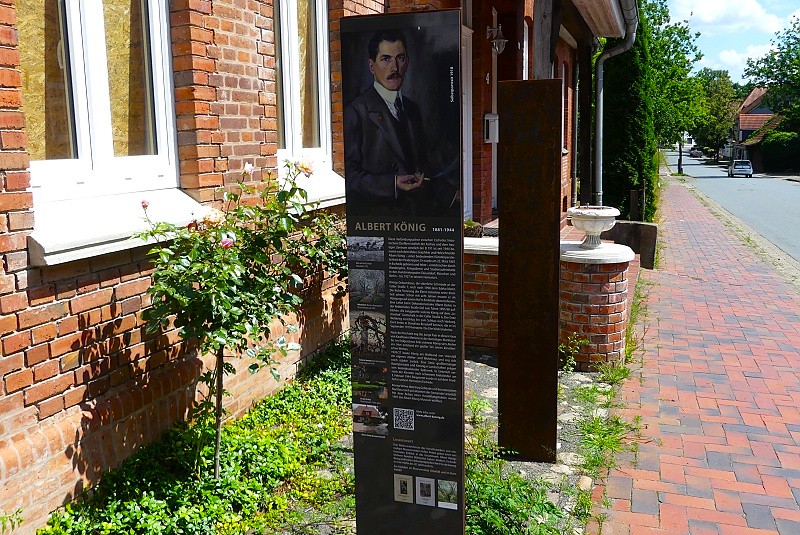

19.07.2025: Der markante Ziegelbau in der Albert-König-Strasse ist mit Eschedes berühmtestem Sohn verknüpft. Hier lebte und malte Albert König, bis er nach Unterlüss zog. Von 1919 bis 1927 war dieses Haus Wirkungsstätte des Kunstmalers. Das Gebäude wude 1862 von dem Kaufmann Georg Mertens gebaut:

19.07.2025: Der Vorgängerbau war Anfang des 18. Jahrhunderts so baufällig geworden, dass 1713 ein Neubau erforderlich wurde. In dessen Umrissen ist das Kirchengebäude auch heute noch vorhanden. Der Neubau im Jahre 1713 erfolgte als barocke Saalkirche mit fünfseitigem Chorabschluss. Natürlich gab es dann auch für diese neue Kirche in der nachfolgenden Zeit einige Renovierungen, so 1825, 1853-1856, 1898, 1922, 1950 und die grosse, umfassende Sanierung 1968 unter Pastor Görke. Vor der Westseite der Kirche war vor dem Neubau im Jahre 1710 ein hölzerner, freistehender Glockenturm mit drei Glocken errichtet worden, die dort bis 1917 hingen (Einschmelzung) und erst 1922 durch drei neue Stahlglocken ersetzt wurden. Der Kirchturm brannte im Jahre 1978 vollständig ab und wurde danach 1979 ebenfalls in Holzbauweise neu errichtet. Dem Brand waren auch die drei Glocken zum Opfer gefallen, und deshalb wurden drei neue Bronzeglocken in den Turmneubau eingefügt:

19.07.2025: Spielzeug diente Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem Lehr- und Erziehungszwecken. Kinder sollten durch Spielzeug, das die Welt der Erwachsenen im Kleinen abbildet, schon früh auf das spätere Berufs- und Alltagsleben vorbereitet werden. Markmanns Spielzeugstuben zeigen Spielzeug aus zwei Jahrhunderten, an denen grosse und kleine Besucher ihre Freude haben. In zehn Räumen entdeckt man technisches Spielzeug, Puppenstuben, Kaufmannsläden, Teddys, Kinderbücher und vor allem Puppen aus unterschiedlichen Ländern und Epochen. In einem als Klassenzimmer eingerichteten Raum werden ausserdem historische Lehrbücher und Utensilien des früheren Schüleralltags bewahrt:

19.07.2025: Das ehemalige Kaiserliche Postamt steht in der Bahnhofstrasse 17. Im Jahr 2009 mietete die Sozial- und Diakoniestation die Räume im Erdgeschoss der ehemaligen Escheder Post für fünf Jahre. Heute befindet sich u.a. eine Firma für Industrieschilder- und kennzeichnungen und eine Arztpraxis in dem Gebäude:

19.07.2025: Der Name Eschede löst bei vielen Menschen Erinnerungen an die ICE-Katastrophe am 3. Juni 1998 aus. Zwar zeigte sich damals eine nahezu überströmende Hilfsbereitschaft der Bürger dieser Gemeinde, aber zunächst weckt der Name ungute Assoziationen. Der Bahnhof liegt an einer Hauptstrecke, die als Bahnlinie Celle–Harburg am 1. Mai 1847 eröffnet wurde. Das damalige Bahnhofsgebäude war eine Standardausführung der Königlich Hannoverschen Staatseisenbahn, zeigte jedoch durch seine architektonische Gestaltung die Bedeutung Eschedes an. Nach dem Krieg stieg die Bedeutung des Personenverkehrs zunächst rapide an, um dann etwa ab Mitte der 1960er Jahre ebenso schnell zu sinken. Das bisherige Bahnhofsgebäude wurde 1977 abgerissen und stattdessen ein schmuckloser einstöckiger Bau mit Flachdach gesetzt. Der war nach Ansicht der damaligen Bundesbahn auf den Bedarf zugeschnitten, hatte aber weder einen geschlossenen Warteraum noch ein WC. Das passte den Reisenden und Einwohnern gar nicht. Nach Beratung fasste der Gemeinderat einhellig den mutigen – wie Bürgermeister Günter Berg ihn charakterisierte – Beschluss, alle Bahnhofsgebäude zu kaufen. Unter Einbeziehung des Flachbaus wurde ein ansprechendes Gebäude errichtet. Neu in ihm sind neben Warteraum und WC ein Reisebüro. Nahverkehrszüge der Metronom halten hier im Stundentakt:

Gedenkstätte:

Ein Metronom passiert die Gedenkstätte:

Die neu erbaute Brücke über die Bahnlinie und die Unglücksweiche:

Users Today : 640

Users Today : 640 Users Yesterday : 1065

Users Yesterday : 1065